原標題:

這裏把貧困搬遷戶當成“寶”

窮山溝變美景,河北靈壽縣旅遊開發扶貧新探索

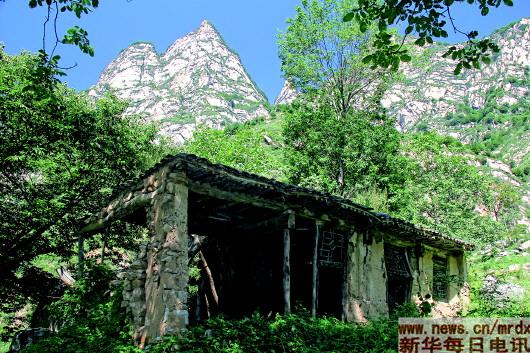

上圖:呂吉成老支書門店蒸的大白饅頭。中圖:搬遷前,頭道嶺村村民住的就是這樣土石結構的簡陋房子。在村裏,抬頭就是海拔1900多米的五岳寨主峰。下圖:搬遷後,村民的土坯房換成了樓房。

記者 謝銳佳 攝

“別人把搬遷戶當包袱,我們把他們當成寶。”太行山深處,漫山花溪谷景區負責人蘇瑞平笑呵呵地説。

漫山花溪谷,位于石家莊西北靈壽縣,是利用窮山溝打造成的一處高山、森林、草甸、泉、瀑、溪兼備的新景區,7月份平均氣溫19.1℃,負氧離子含量高,有號稱世界落差最大的“玻璃漂流”,漸成太行旅遊新熱點。

一早,老蘇帶我們到景區“花溪美食城”見識他們的“寶”。

貧困搬遷戶成了景區吸引遊客的“寶”

“花溪美食城”在景區深處,依山勢而建,巨大的落地玻璃,整潔敞亮,可邊享美食邊俯瞰山下美景。上午時間尚早,多數遊客還沒上山,記者和門店老板們聊了起來。

這裏大約有10家門店,都是家庭式經營。

“店主都是原來景區裏的漫山村村民,現在搬遷到景區外安置點。美食城今年7月份開業,第一年免租金。”蘇瑞平介紹説,“他們各家都有絕活,有的擅長做包子,有的很會燉大鍋菜,有的蒸的饅頭很好吃,有的做手搟面遠近聞名……農家特色遊客很歡迎。”

門店上方都貼著介紹本店美食的圖片,我們先來到一家寫著“包子”“家的味道”的店面。

店主白素英大嫂穿著景區統一的“制服”,正往蒸屜擺放剛做好的包子。包子白白胖胖的,看起來特別誘人。在後廚,記者看到袋裏有新鮮野菜。“這個做素餡,是我早晨5點起來到山上採的。以前8點還沒起床呢,因為沒活幹,閒得油燈底下捉蝨子,吃的是馬鈴薯,住的是土坯房。”白大嫂笑吟吟地説,“現在家家住上了樓房,婦女們有活幹,家庭地位也提高了。這是景區給我們帶來的變化!”

“這都是我們山裏人的手藝,很有特色。前天有個遊客嘗了我的饅頭説‘太好吃了’,一下子買走了40個!”隔壁店主呂吉成和老伴展示他的大白饅頭。老呂是原村支書,和老伴、兒子經營兩間店面,主打大鍋菜和蕎麥饸饹。

“以前種地忙一年,一畝地收入不到1000塊錢,現在我不用一個禮拜就能掙1000多元。”老呂對自己的生意很有信心。“以前吃過救濟糧,住土房,全村連一個廁所都沒有。現在住上樓房了,工作有了,生活好了。真該感謝這個景區。你看,我現在抽煙也上了檔次。”老呂還特意擺出兩盒香煙,“以前抽兩塊五一包的‘白石家莊’,現在抽8塊錢一包的‘鑽石二代’。”説得周圍的人都笑了起來。

“我做手搟面已經二三十年,遊客們可愛吃了!”“二小手搟面”老闆娘耿貴羅和丈夫張文國正在打理一團團切好的手搟面,她滿臉笑容,自信地“誇”自己的手藝。

“看到了吧,我們可真心把村民看作‘優質資源’,他們是我們吸引遊客的亮點之一。”老蘇有些“得意”。

作為外來的媳婦,老闆娘耿貴羅對小山村“跨越式”變化,有一大堆話要説。她原先在附近的無極縣打工,經人介紹,認識了丈夫張文國。

“我也沒去過他家,就看中他老實。”耿貴羅快言快語,“我知道他們這裏窮,但真沒想到那麼窮。我1998年跟他回來,看見房子是石頭泥巴建的,房頂上都是窟窿,也沒有電。我爸後來到村裏看過一次,是流著淚走的,他説:‘孩子,這根本就不是人生存的地方!’”

耿貴羅説的張文國老家,叫頭道嶺村,是漫山村的一個自然村組,“挂”在離“美食城”不到一公里的半山腰上。

聽説搬遷後頭道嶺“空村”還在,我們順著兩旁盡是各色花草的旅遊通道前往實地探訪。

土房變樓房,貧困一步跨小康

“您看現在這裏溪水長流,滿山溝形狀各異的大石頭錯落有致很漂亮,以前這可是亂石灘,大石頭在村民眼裏一點也不美,因為那是阻攔他們通往外面世界的‘絆腳石’。”老蘇邊走邊介紹。

確實,以現在的眼光看,頭道嶺村地理位置非常好——抬頭就是落差七八百米、海拔1900多米的五岳寨主峰,四周植被豐茂,大樹森森,溪水長流,是旅遊的風水寶地。但過去因為連像樣的路都沒有,得不到合理開發利用,優點反而成了短板。

“山清水秀風光好,只見大哥不見嫂”,順口溜説的正是以前類似頭道嶺村這種自然資源稟賦好但藏在深山無人識,村民受窮、男人娶不到老婆的窘境。

在流水淙淙、鮮花綠草相伴的美麗溪谷旁邊,一條勉強能認出來是“路”的羊腸小道通往頭道嶺村。小道只能容一個人走,且常有石頭擋道,連獨輪車也通行不了。老蘇説,以前村民出入靠腳,運輸靠背。這裏距南營鄉集鎮也就六七公里,但由于交通閉塞,村裏一些婦女,一輩子都沒去趕過集。

小道盡頭,低矮的土黃色農房,東一處西一處局促雜亂地散落在山坡上。有的房子已經開裂坍塌,清晰地露出了“質地”——形狀各異的石頭壘起了承重墻,粗細不一的雜木當起房梁椽子的“重任”,外墻好些的簡單抹了點黃泥權當“水泥”,差點的連泥都沒抹。

“種地鎬頭加鋤頭,運輸工具靠背簍,一年一季收馬鈴薯。”站在一座木門已朽壞的屋子前,老蘇説,“這就是搬遷前頭道嶺村村民的生活寫照,住的是這樣四面漏風的破房子,年每人平均收入僅幾百元。景區開發後,光土地、房屋拆遷、樹木山坡補償等,戶均就獲得百萬元。可以説一下子從貧窮跨進了小康。”

“村民現在都搬到景區外住樓房了,這些舊房子我們正考慮如何結合旅遊利用起來。”指著一座缺窗少門的土房子,老蘇接著説,“我們不僅一次性給原住民發補償,還為他們長遠考慮,勞動力全部到景區就業。剛才大家也看到了,有頭腦的搞管理,有技術的開餐館,會算賬的擺攤點,人人有活幹。我們的目標是讓他們脫貧後有依托,實現永久脫貧。”

“做夢也沒想到你這輩子能買車”

“不錯啊,開車上下班呢!”下午6點左右,我們來到漫山村搬遷村民安置點探訪,迎面碰到“二小手搟面”老闆娘耿貴羅開著車載著丈夫收攤回家。

“見笑了!還不太熟練,今年6月考的本,7月買的車。”耿貴羅爽朗地笑著招呼我們,“上樓上樓,到我家喝杯茶。”

村民安置點住著漫山村頭道嶺和要關石兩個自然村55戶移民,是3棟五層高的樓房,緊挨著景區,村民在景區工作非常方便。耿貴羅家要的是南北通透三室一廳,屋裏家電齊全,跟城裏沒有什麼兩樣。

“去年,我媽到我這裏住了半個月。我爸來接她,也住了幾天。他們到溝裏玩,看到原來連走道都困難的窮山溝,現在到處都是鮮花美景,説變化真是太大了!”耿貴羅一邊熱情招呼我們,一邊續上上午的“話題”,“我爸説,‘閨女,我做夢也沒想到你這輩子能買車,還買了個十七八萬的SUV!’”

“將貧困搬遷戶當‘優質資源’,旅遊開發帶動村民永久脫貧奔小康,漫山花溪谷景區的探索非常有意義!”南營鄉黨委書記石中秋介紹,“景區前期開發涉及漫山村3個村民小組78戶、218人,村民從土坯屋住進新樓房,基本上都一步到位實現了小康。而巧用原景區村民的手藝搞特色飲食,則成為景區招徠遊客的一塊金字招牌。”

“景區開發真正把綠水青山‘變現’成金山銀山,遊客得美景,景區有錢掙,地方獲發展,村民脫貧奔小康,多贏效果。”靈壽縣委宣傳部長賈兆雄頗有感觸。

“我們還有一個更大的計劃。”説起旅遊開發帶動扶貧攻堅,漫山花溪谷景區董事長董玉鵬有自己的心得,他站在巨幅規劃圖前展望未來,“我們三期開發規劃準備建特色小鎮,明年底太行山高速通車後,這裏的區域優勢更加明顯,處在西柏坡、五臺山、太行山中段黃金旅遊線路中心,輻射周邊兩個5A級、11個4A級景區。”

“貧困戶不是沒本事,有可能只是沒有好平臺。對當地的貧困搬遷戶,我們不僅在道義上真心實意幫助他們脫貧致富,還注重挖掘發揮他們各自的特長,讓他們的‘絕活’變成吸引遊客的法寶。”董玉鵬説,“我們主動向當地政府提出,建特色小鎮,除原住民外,還願意主動接納安置景區外貧困戶,歡迎他們搬遷過來,參與景區以農家院為主題的餐飲住宿項目,我們提供統一建設標準的設施。”

截至2016年底,全國農村貧困人口還有4300多萬人。脫貧攻堅已經到了決戰決勝階段,任務仍然艱巨繁重。

“據測算,到時戶均年純收入12萬元到18萬元應該沒有問題,大概能幫助國家‘減少’200戶貧困戶,讓600人到700人永遠穩定脫貧。”董玉鵬很有信心。(記者謝銳佳、王洪峰、任麗穎)

-

貴州患癌村支書“子承父業”鬥貧魔:隨身帶6種藥、沒時間考慮生死

2010年,離開雷首山村20多年的余啟良回到家鄉,帶著6戶村民,將山頂1000多畝的荒地重新種上青草,養殖山羊。2017-10-21 08:07:19

-

河南為最貧縣開出治貧新“藥方”

今年3月以來,為了攻克這個“堅中之堅”,河南省為盧氏縣開出金融扶貧的治貧新“藥方”,目前初見成效,已幫助1萬多人脫貧。2017-10-09 18:46:58

-

看好中國經濟前景的五大理由

2017-10-21 11:03:28

-

企業該不該大力搞基礎研究?

2017-10-21 11:04:04

-

拒絕“資訊裸奔”的“隱私面單”應成行業標配

2017-10-21 10:10:55

-

有品質的新聞不該廉價 "付費閱讀"對讀者是好事?

2017-10-21 10:10:55

-

高校上演選修課搶課“大戰” 選分數還是選興趣?

2017-10-20 10:05:19