據中國政府網10月10日消息,國務院日前批復,同意將福建省莆田市列為國家歷史文化名城。目前,包括莆田在內,福建共有5座國家歷史文化名城,其余4座分別是福州、泉州、漳州、長汀。

莆田,古稱“興化”“莆陽”,位于福建沿海中部,素有“文獻名邦”“海濱鄒魯”之美譽,是福建省首批歷史文化名城,也是媽祖文化的發祥地,海上絲綢之路重要節點城市,歷史積淀悠久綿長。

莆田市博物館,位于綬溪之畔。新華網發(蔡昊 攝)

莆田歷史悠久,木蘭溪流域距今2萬多年前便有人類活動。從南朝陳光大二年(568年)置縣、北宋太平興國八年(983年)修築軍城至今,莆田已有1400余年建制史和1100余年建城史。

木蘭溪是莆田的母親河,在莆田境內,西起山脈,東入大海,全長105公里。新華網發(郭勁瑜 攝)

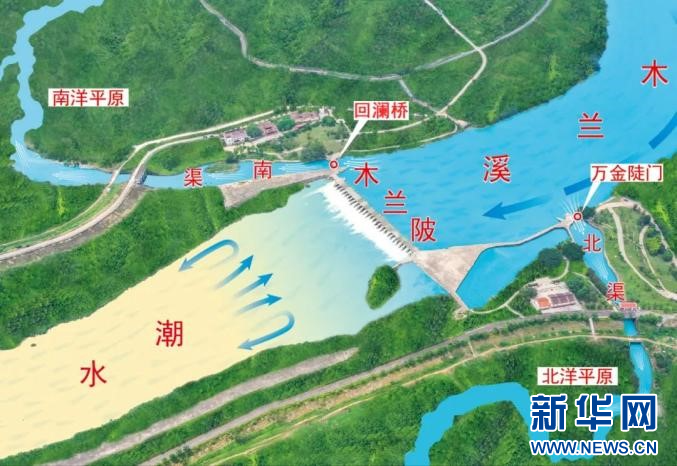

木蘭陂全景圖。新華網發(蔡昊 攝)

壺山巍巍,蘭水潺潺。木蘭陂地處木蘭溪下遊,于西元1083年築成。木蘭陂建成前,木蘭溪水泛濫成災,海水因漲潮溯溪而上,潮去洪退,鹽鹼遍地,木蘭溪兩岸的南北洋只生蒲草,不長禾苗。

木蘭陂兩側色彩分明。新華網發(莆田文旅供圖)

木蘭陂建成後,使鹹淡水分開,一邊為淡水,一邊為灘涂,上引溪洪灌溉,下阻海潮侵蝕。

木蘭陂渠係工程示意圖。新華網發(吳荔三制圖)

1988年,木蘭陂被列為全國重點文物保護單位,2013年成為國家級水利風景區,2014年被列入首批世界灌溉工程遺産名錄,至今仍發揮著防洪、攔潮和灌溉功能,惠澤兩岸百姓。

有了木蘭陂,才有了福建四大平原之一的興化平原。

興化平原,魚米之鄉。新華網發(蔡昊 攝)

興化平原是福建史上最大規模圍海營田的人造平原,也是莆田“城原一體”名城特色的重要載體。她承載著豐富多彩的文物古跡、星羅棋布的古鎮古村、傳統多元的歷史街區、活態傳承的非遺文化,奠定了莆田申報國家歷史文化名城的獨特優勢。

莆田市興化府歷史文化街區,內有6條古街,街巷格局至今保存完好,是莆田傳統的商業繁華地段。新華網發(蔡昊 攝)

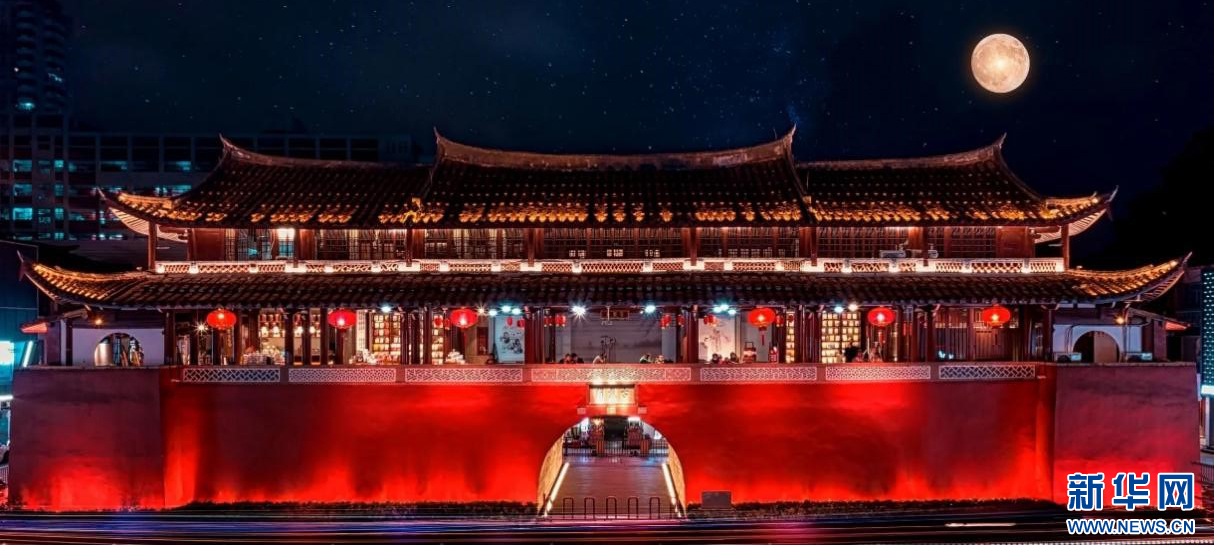

古譙樓坐落于莆田市中心,始建于北宋太平興國八年(983),是福建省僅存完整的一座鼓樓,也是國內現存最完整的鼓樓之一。新華網發(莆田文旅供圖)

廣化寺掠影。新華網發(陳良錦 攝)

“未出興化,先有廣化。”廣化寺創建于西元558年,兩朝皇帝賜名,柳公權書匾,釋迦文佛塔屹立千年。南朝鄭露三兄弟在此建湖山書堂,首開莆田教育先河,史稱“開莆來學”。寺內現存文物眾多,如今已成為研究南宋佛教密宗和文化藝術在東南沿海地區傳播的寶貴實物資料。

位于莆田市荔城區闊口社區的陳氏祠堂,祠前有坊匾“陳丞相裏第”,祠內有楹聯“一門二丞相,九代八太師”。新華網發(林華青 攝)

自南朝鄭露三兄弟“開莆來學”以來,莆田的官學、私學日漸興盛,書堂、書院如雨後春筍般涌現,民諺“十室九書堂,龍門半天下”由此而來。正是深厚的文化底蘊,鑄就了“一朝三莆相”“六部五尚書”“一家九刺史”等文化奇觀。

蔡襄,北宋名臣、著名書法家,撰寫了被譽為世界上第一部果樹分類學著作的《荔枝譜》和茶學專著《茶錄》。蔡襄文化園,位于莆田城廂區東海鎮。新華網發(蔡昊 攝)

南宋鹹淳元年(1265),度宗皇帝盛讚:“莆,文獻之邦也”。據載,宋代每42名進士中就有1名莆仙人。歷史上,人傑地靈的莆田出了2482名進士、21名狀元、17名宰輔。

以媽祖信俗、莆仙戲、莆田木雕等為代表的非物質文化遺産項目,歷經千年,滋養了莆田特色鮮明的城市品格,時至今日,歷久彌新。

湄洲媽祖祖廟寢殿神龕正中,奉祀的就是媽祖金身。新華網發(蔡昊 攝)

湄洲媽祖祖廟,五進式倣宋建築群落,依山面海,氣勢雄偉。新華網發(林春盛 攝)

天下媽祖,祖在湄洲,源起莆田,分靈五洲。宋朝至今,媽祖文化歷經千年傳承,從莆田,走遍全國,傳向世界。如今,在全球46個國家和地區建有媽祖宮廟1萬多座,敬仰者達3億多人。2009年,媽祖信俗被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺産代表作名錄,成為我國首個信俗類世界遺産,也是莆田市唯一一個“世遺”。

莆仙戲各種行當。新華網發(徐聰 攝)

莆仙戲“石獅壓鼓”演奏技法,視情節需要調換位置,改變音色,極具特色。新華網發(徐聰 攝)

莆仙話是莆田特有的一種方言,被喻為“中原古漢語活化石”。莆仙戲源于唐,用莆仙話演唱,聲腔極為獨特,至今仍保留不少宋元的音樂元素、古老劇目及表演形式。

溪邊看戲。新華網發(蔡昊 攝)

莆仙戲在莆田廣受歡迎,現有100多個劇團,一年演出累計5萬多場次。2006年,莆仙戲入選首批國家級非物質文化遺産名錄 。

清代·貼金透雕花燈。清代興化府進貢朝廷的貢品,現收藏于故宮博物院。新華網發(李宇光供圖)

莆田木雕興于唐宋、盛于明清、崛起于當代,是“中國四大名雕”之一,極富地域特色和文化韻味,是國家級非物質文化遺産。

清明上河圖(香樟木,雙面雕刻),融匯了浮雕、鏤空雕、透雕和精微透雕等雕刻技法,開創了中國木雕藝術新流派“山水人文木雕”。新華網發(鄭春輝作 黃立勇攝)

莆田木雕技藝中,精微透雕久負盛名,所雕刻的人物、景觀惟妙惟肖,立體感強,層次分明,精細絕倫。

據統計,莆田現有中國歷史文化名村1個、省級歷史文化名鎮3個、省級歷史文化名村5個,中國傳統村落7個、省級傳統村落21個,省級歷史文化街區2片,各級文物保護單位604處(全國重點文物保護單位12處、省級62處),已公布歷史建築599處、傳統風貌建築1249處,各級非物質文化遺産代表性項目404項,其中人類非物質文化遺産代表作1項、國家級10項。

漫步于國家歷史文化名城莆田的城市街巷、山野村莊,抑或是大海之濱、島嶼之上,隨時可能與歷史文化不期而遇。

文案:劉豐

資料來源:莆田市委宣傳部、莆田新聞