‘天璣’的特點是什麼?

“手術精確度達0.8毫米、減少術中輻射70%以上、提高手術效率20%以上。”這組數據充分概括了這個“技藝高超”的機器人“天璣”的特點。 據了解,“天璣”是國際首&可用於脊柱、骨盆、四肢等多部位通用型骨科導航機器人。

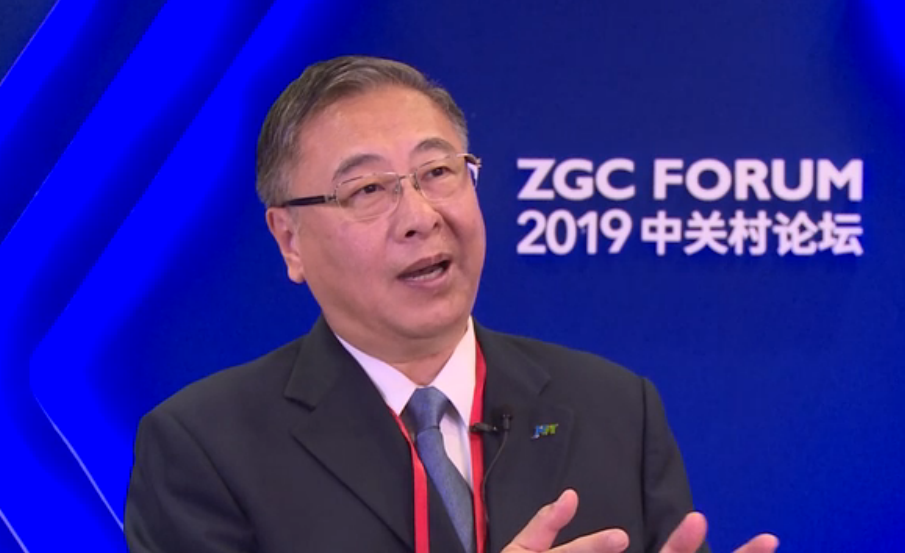

北京積水潭醫院院長田偉介紹,經過多年研發,田偉和他的團隊與北京航空航天大學、中國科學院等科研單位的合作,跨界整合骨外科、導航、機器人等技術,將導航定位技術和機器人通過創造性設計將其融合在一起,研發出“天璣”第三代國産骨科手術機器人。

田偉説,骨科手術是一個非常複雜的過程,肉眼看不到人體的深層結構,要實現三維空間定位,在不傷害神經組織的前提下對患者進行精準操作,這種手術難度非常高。“天璣”的出現,幫助骨科臨床手術解決了“精準”這一難點。

您如何看待5G賦能醫療領域這件事?

在智慧醫療服務加速發展的今天,5G高速網絡賦能醫療領域,切實為偏遠地區的患者帶來了好處。在談及我國醫療資源分佈不均,醫療水平參差不齊的問題時,田偉説,“北京積水潭醫院有不同層級的合作醫院,在以往交流手術設計方案時,醫生要長途跋涉到基層醫院進行指導交流,對於時間和精力皆是消耗。”如今依託5G通信技術以及機器人操控,可以通過遠程操控完成手術,大大提高了工作效率。

“5G+機器人”不僅實現了遠程操控骨科手術機器人實施手術,而且促進了偏遠地區醫療水平的提升。同時,讓患者在家門口享受高質量醫療服務,實現遠程醫療“零距離”,解決了偏遠地區患者就醫難的問題。

如何定義手術機器人和醫生之間的關係?

目前,骨科機器人已被越來越多的醫生應用在臨床手術中,如何看待人和機器人之間的關係?田偉認為,機器人是人類的偉大發明,是我們的助手,但它永遠不能替代人類。“醫生在治病過程中是一個高智能的思維運轉過程,包含了情感、心智等主觀意識,機器人無法完全替代醫生進行治療,但是他可以作為醫生的得力助手”。

人類總有達不到的領域,智能技術是很好的補充。田偉説,利用機器人可以縮短醫生反復實踐的時間,例如有的手術技術難度非常高,醫生往往要通過10年的臨床實踐才能做到精準無誤,而機器人在瞬間就可以完成,這大幅度提高了臨床應用的效率。

最近積水潭醫院在智能領域還有什麼創新和新研發?

據田偉介紹,北京積水潭醫院除成功研發骨科機器人外,正在研發康復機器人、麻醉機器人。“北京積水潭醫院一直以來在末梢神經組織麻醉方面處於領先水平,但該麻醉是在超聲引導下,醫生手工操作的,難度非常大。為此醫院組建了科研團隊,研究如何將手工操作過程機器人化。同時,在AI人工智能領域,我們下一步將研究如何讓機器人自學醫生的操作習性和手術設計,在未來更好地應用到手術中。”

除此之外,北京積水潭醫院積極與科研單位合作,在術前診斷等方面不斷探索,希望機器人參與更多的診斷輔助工作。在田偉眼中,智能技術是大勢所趨,科技的進步終將惠及患者,這也是智能醫學創新的意義所在。