家鄉水多田洼,多數田塊都是一年兩熟,夏種水稻秋種麥子,稻子産量高,麥子産量相對低一點。兩種作物都是重要的公糧,但從經濟價值上來説,種稻子給農戶帶來的收入多一點,農民也主要留稻米作為主食。偶爾有一些農戶、一些農田因為多種原因,有時甚至只種一季稻子,秋天之後或者空着,或者種些油菜,待到種稻前恰好成熟,收點菜籽,回頭榨點菜籽油,或者種些黃花草,初夏耕種時直接用犁翻入地下給水稻漚肥。

從農戶喜好和長期習慣來説,當地也喜歡以稻米為主食。稻米的吃法很簡單,水放得適中,煮出來肉眼看不見水的就是幹飯,當地一般直接稱為飯;水放得多一點,煮好後看得見水湯的就是稀飯。當地土話稱稀飯為粥(土音“zuo”入聲),稠稠的叫厚粥,稀稀的叫稀粥,後來跟着普通話也逐漸叫稀飯。

平常時分,農戶都是中午吃飯,早晚吃粥。中午如果不吃幹飯,總感覺像沒吃飯。早晚如果不喝粥,似乎也是特殊情況。二十世紀八十年代的老家農村,肉蛋稀缺,水果很少,蔬菜也不多,當地的一日三餐離不開的只有米。差別只在於放多少米,怎麼煮,煮成幹飯還是稀飯。很小的時候大人就提示我們,吃飯也有門道,主要就是“早上要吃好,中午要吃飽,晚上要吃少。”

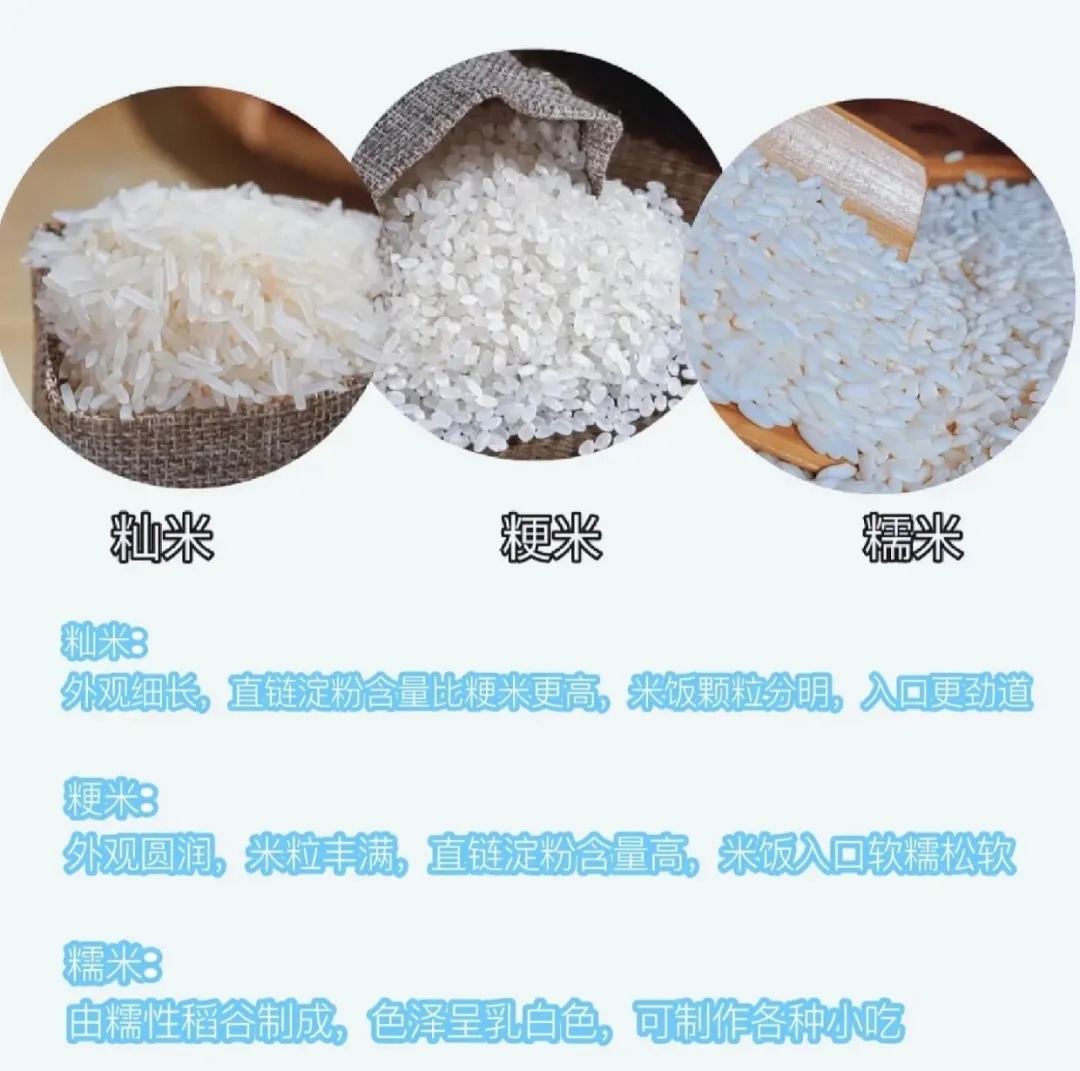

家鄉的稻有三種。第一種當地稱為雜交稻或者“小稻”,加工出來的米叫雜交米,稻穀和米都相對細一點,實際上是雜交秈稻、雜交秈米。第二種當地稱為大稻,米也稱為大米,實際上是粳米,當地土話稱為“梗米”,後來種的應該也經過了改良。80年代分田到戶後,由於當時的粳稻品種産量低一點,農民主要種雜交秈稻。到90年代後,粳稻産量也跟上來了,當地農民多數又改種粳稻。相比起來,粳稻的形狀飽滿一點,口感明顯更好。家裏主要種雜交秈稻時,做飯主要以秈米為主,但仍然推崇當地稱為“大米”的粳米。會留一點粳米,留着招待貴客和過年過節。改種改良後的種粳米,村民便實現了名副其實的“粳米自由”。無論是秈米還是粳米,無論是煮幹飯還是煮稀飯,對外界來看差別不大,但對村民來説,幸福感卻是躍遷的。現實中也是,很多外人看來不大的差異,對局中人可能並不那麼回事。

絕大多數情況下的農戶煮的白米飯是純的,只有米和水。農戶會在春天偶爾煮點鹹肉菜飯,除此之外在米飯中加其它食物,對其它食材有點不敬,對米飯也是種傷害。在溫飽成為問題的時候,農戶通常會在飯里加點沙芋(也就是山芋、紅薯或者白薯,聽起來像“鯊魚”)、洋沙芋(即土豆、馬鈴薯),分田到戶之後,吃飯不是問題,改善之初還不需要憶苦思甜,很少有農戶再往飯里加沙芋。對於80年代之前的中國農村,紅薯等粗糧讓天天吃它的人們吃到反胃,哪知道30年之後,國人吃得膩味的卻是大米等細糧,過去退而求其次的烤紅薯、蒸玉米卻賣得比米飯還貴。細糧、粗糧沒有變化,變化的是經濟社會的發展層次和人們的生活水準。

半數情況下的粥也是只有米和水,是純的白米稀飯。但只有米的稀飯吃久了也會覺得枯燥。這個時候,農戶會結合實際往稀飯鍋裏添加點其他食材。多數是給稀飯加點粉,有的加點小麥麵粉,有的加點玉米粉,還有的加點大麥麵粉,稀飯會變得渾濁、濃稠一點,味道也更豐富一點。有的時候是給稀飯加點鮮沙芋塊、玉米粒或者沙芋幹,讓稀飯有點甜。還有的時候,弄點生菜加到稀飯裏,煮生菜稀飯,也是別有味道。有的時候家裏沒有生菜,但有萵苣,可以把萵苣葉子也留下,與稀飯一起煮,味道也不錯。萵苣葉子與生菜形狀很像,當時納悶它們為什麼不一樣又會差不多,很多年後才知道生菜是後來引進於西方,它們原來是一個祖先,傳到西邊被培育成生菜,長葉子不長根莖,傳到東面我們這裡根莖越來越大,逐漸以吃根莖為主、吃葉子為輔。

米還可以磨成粉,當地一般將米做成的面叫“碎米麵”,這是做米糕的原料,也是做米餅的原料。這是另外的兩種美食。一種是發酵過的,一種是沒有發酵的。由於粳米更粘一點,磨成粉的米基本上都是秈米,很少有用粳米的。米餅在當地叫碎米麵餅,不需要發酵,一般放入白米稀飯一起煮。稀飯是粳米稀飯,米餅是秈米麵做的,兩種不同的米混入一個鍋裏,以不同的形態出現,可以産生出讓人難忘的味蕾感受。

如果中午幹飯煮多了,剩下來的一般不會留到第二天再作午飯,多數會改造一下放在早晚食用,一般會改作炒飯,繼續保持幹飯狀態,多數會加點雞蛋和豬油,還有的時候會加點水改做成燙飯(很多地方叫“泡飯”),燙飯跟粥有點像,口感卻有明顯不同,有的時候還會在燙飯中加點午餐剩的炒菜(像菜泡飯),有滋有味。粥是有米和水直接煮成粥,燙飯是米煮成幹飯再轉為燙飯,同樣是米和水的混合物,過程和味道不同,但對人的價值卻是差不多的,也算殊途同歸吧。

第三種米叫糯米,比秈米短,比粳米長,有點發白。它顧名思義來自糯稻。糯稻産量比較低,價格也不算高,農民種得少。但糯米是端午節不可缺少的,糯米麵也是過年和喜宴少不了的。糯米是粽子無法替代的原料。端午節農戶家如果來不及包粽子,或者沒有條件包粽子,一般會在早晨煮一鍋糯米飯,不需要菜肴下飯,拌點糖就很可口,小孩子很喜歡。糯米磨成粉就變成糯米麵,是湯圓的原料,給當地的過年和喜宴增加了很強的儀式感。糯米黏性強,糯米煮的湯很稠,據説很多磚制的古城墻當年就是以糯米湯作為粘稠劑的。在這個角度上,糯米不僅是食物,還有建築材料的特質。(龔潯澤)