新華社上海10月23日電 題:王曙群:“腳踏實地、仰望星空”的大國工匠

新華社記者 張建松

周末大早,迎著澄澈的秋日陽光,穿過斑駁的樹影,王曙群來到上海航太設備制造總廠,換上工作服,穿過防塵風洞,一頭扎進了對接機構總裝總測廠房。

這樣加班加點的生活,對49歲的王曙群來説習以為常。

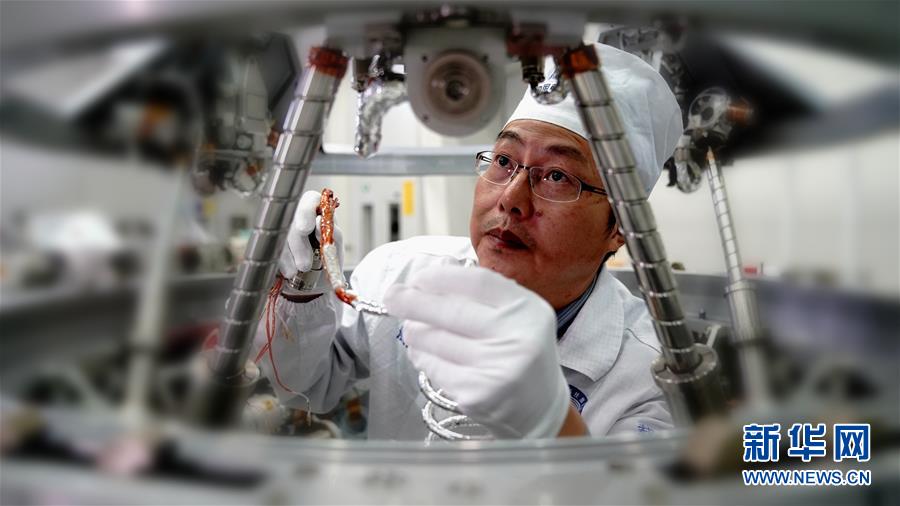

在上海航太設備制造總廠有限公司,王曙群在對接機構總裝總測廠房門口的防塵風洞裏進行工作前準備(10月20日攝)。新華社記者 張建松 攝

30年前,技校畢業剛進廠時,王曙群跟著師傅單培林,每天在鉗工臺上學習鏨削、銼削、鋸切、劃線、鑽削等各種技能。他不僅動手能力強,還挺愛動腦筋琢磨。單師傅很喜歡這位小徒弟,傾囊相授。

面對一度出現的辭職下海潮,王曙群也曾迷茫彷徨。單師傅經常拿“鑽頭大王”倪志福等工人楷模的故事鼓勵他:“在工人崗位上同樣可以有作為,關鍵要做一行愛一行、要耐得住寂寞,很多工作都是從擰好一顆螺絲開始的。”

王曙群豁然開朗,決定跟隨師傅潛心鑽研技能,立志奉獻航太制造。1996年,他在中級工考試中獲得全廠亞軍。就在這個時候,廠裏接到了航太器對接機構的研制重任,王曙群參加到了研制任務中。

在太空中,將兩個航太器對接起來形成一個“組合航太器”,是人類載人航太活動的一項關鍵技術。瞄準世界先進水準,我國研制團隊決定採用“導向板內翻式的異體同構周邊式構型對接機構”——對接機構所有的儀器設備都安裝在周邊,中間留一個直徑800毫米的人孔通道,宇航員和貨物通過通道運送。

這項全新技術,激發了王曙群的鑽研激情,他如饑似渴地學習,走在路上都在琢磨著如何創新。很快,他在團隊中脫穎而出。剛開始,他信心滿滿:“再難啃的硬骨頭,最多一兩年就能攻克。”讓他萬萬沒有想到的是,這塊硬骨頭,一“啃”就是16年。

在那漫長的16年,他和團隊成員幾乎整天整夜泡在車間裏。一個個絞盡腦汁的解答、一次次失敗後的歸零,漸漸把王曙群從年輕氣盛的青年人,磨礪成堅韌不拔、沉著冷靜的成熟中年人。

在上海航太設備制造總廠的對接機構總裝總測廠房裏,記者見到了一臺正在總裝的對接機構。這個銀灰色、圓柱狀的精密儀器,內部將裝配多樣復雜的感測器、控制器、齒輪軸承、電機和電磁拖動機構及數以萬計的零件和緊固件。2011年11月,正是它的“同款”讓神舟八號和天宮一號,在世界的矚目中,首次成功實現了“太空之吻”。

在上海航太設備制造總廠有限公司廠房,王曙群安裝對接機構上的零件(10月20日攝)。新華社記者 張建松 攝

戴著白色的工作手套,王曙群輕輕地撫摸著這臺對接機構,對記者説:“我兒子是1997年出生的,那時剛開始研制對接機構不久。每次看到對接機構,我都好像看到自己的另一個‘兒子’。不過,陪伴這個‘兒子’的時間,比陪伴自己兒子的時間多得多。”

一份耕耘一份收獲。近年來,從神舟八號到神舟十一號,從天宮到天舟,我國航太陸續經歷了7次太空交會對接試驗考核,圓滿完成13次交會對接試驗任務,所有的對接機構均由上海航太設備制造總廠生産,實現了完全的自主可控。在實踐基礎上,王曙群帶領團隊還先後完成論文15篇、申報專利5項,為廠裏培養了42名高級工人、17名技師。

在上海航太設備制造總廠有限公司廠房,王曙群記錄當天的工作(10月20日攝)。新華社記者 張建松 攝

如今,王曙群帶領團隊成員又投入到了月球車、衛星係統以及後續空間站眾多機構的研制中。他將自己多年積累的經驗整理出來,總結提煉出“五零三化”的卓越品質管理模式。他用恩師當年的育人精神,諄諄教誨年輕人;用自己的言傳身教,詮釋光大航太精神。

“腳踏實地、仰望星空”,王曙群將這句話寫在了自己工作室。

-

大數據"坑熟客",技術之罪需規則規避

2018-03-02 08:58:39

-

高品質發展,怎麼消除“遊離感”?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動!騎共用單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,樓市會有哪些新變化?

2018-03-01 09:01:20