彭水縣紹慶街道阿依河社區胡家灣苗寨建築群,正在修繕改造。通訊員 趙勇 攝/視覺重慶

城口縣東安鎮亢家寨旅游景區,展現了大巴山民俗文化。通訊員 王玉璞 攝/視覺重慶

彭水縣紹慶街道阿依河社區草莓採摘園,游客正在採摘草莓。通訊員 趙勇 攝/視覺重慶

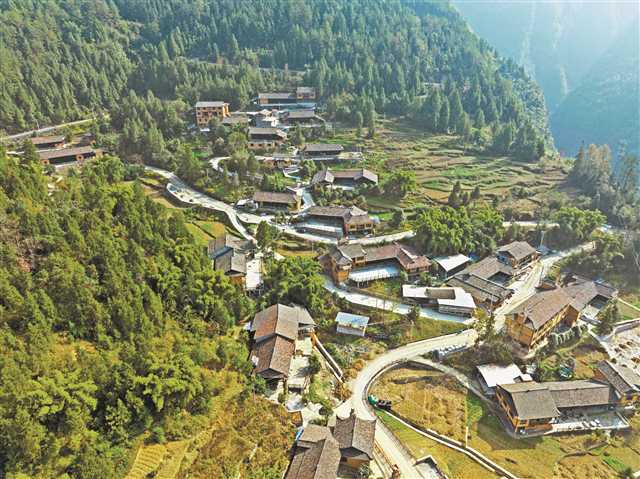

城口縣東安鎮興田村“大巴山森林人家”農家樂。通訊員 王榮 攝/視覺重慶

核心提示

上個月,世界旅游聯盟和中國國際扶貧中心聯合發布《2023世界旅游聯盟——旅游助力鄉村振興案例》,共推出50個典型案例,其中重慶兩個案例上榜。

這兩個案例一個“依山”:它是位於渝東北大巴山深處的城口縣東安鎮。該鎮打造出“大巴山森林人家”旅游品牌,發展起379家農家樂,成功創建亢谷旅游度假區和國家4A級旅游景區亢家寨。

另一個“靠水”:它是位於渝東南的彭水縣紹慶街道阿依河社區。該社區依託國家5A級旅游景區阿依河,發展起47家農家樂,以及6大特色採摘園,目前正在打造胡家灣苗寨建築群。

重慶這兩地憑啥入選全球典型案例?其發展背後經歷了哪些故事?重慶日報記者進行了調查採訪。

時值農曆大雪,城口縣東安鎮興田村氣溫不到10攝氏度。村上的游客陸續離開,陳振田也迎來了難得的假期。

興田村是東安鎮最早發展旅游産業的鄉村,而陳振田是村上最早開辦森林人家農家樂的老闆。僅今年七、八兩個月,她就接待游客1000多人次,兩個月收入10多萬元。

“以前怕游客不來沒得事做,現在怕人多了忙不過來。”十餘年間,陳振田見證了興田村從最初的10余名游客,到如今全鎮旅游接待量超百萬人次的變化。

“與世隔絕”不被看好

持續引流打造鄉村旅游品牌

東安鎮地處大巴山腹地,該鎮的興田村,海拔在1000米以上,曾是秦巴地區最落後的特困村之一,無公路,無水路,年人均純收入不足2000元。

這樣“與世隔絕”的狀態,讓興田村保留了良好的生態。全村森林覆蓋率超90%,年均氣溫在12攝氏度左右,喀斯特峰叢地貌發育良好,擁有雲豹、白唇鹿、崖柏、紅豆杉等眾多動植物。

2010年,301省道貫通,興田村優良的生態資源才被世人所知。

2011年初,東安鎮決定依託興田村涼爽氣候以及鄉土風貌,發展農家樂,打造“大巴山森林人家”鄉村旅游品牌,讓村民在家門口吃上“旅游飯”。

可由於興田村常年無人問津,絕大部分村民對此並不看好。

沒辦法,只有黨員幹部先作示範。村幹部陳振田帶頭,將自家的農房改造成農家樂。

當時,全村共有6家農戶開辦農家樂。為了給他們拉客,鎮上的幹部到開州、萬州、達州等地發傳單做宣傳:“避暑納涼,車接車送,30塊錢包吃包住!”

依靠這種方式,這年6月,陳振田的農家樂迎來17人的小型旅游團入住。為給舟車勞頓的游客解乏,她甚至提前為游客準備好了蜂糖水。貼心的服務贏得了好評,也為她積累下首批回頭客。2011年底,陳振田共收入2萬多元。

一些村民見鄉村旅游有搞頭,也辦起農家樂。一年後,興田村共有16家“森林人家”農家樂。雖然數量增加了,但農家樂的品質問題開始凸顯。

“不少游客覺得我們的農家樂過於簡陋。”東安鎮副鎮長朱玉辰介紹,一些農家樂沒有獨立衞生間,游客上廁所只能到公共衞生間,而且房間內的床上用品,也是農戶自家花花綠綠的鋪蓋。

“2012年底,興田村累計接待游客6萬人次。”東安鎮黨委書記朱繼明&&,大家意識到,隨着游客數量的增加,農家樂的口碑越發重要。從2013年開始,興田村的“森林人家”農家樂開始改造升級,農家樂的房間配備了獨立衞生間,床上用品統一換成白色被褥,菜品標準不低於“三葷四素一湯”。對於已營業的農家樂,東安鎮給予最高2萬元的獎補支持,對新建的農家樂,最高給予10萬元的獎補支持,由此提高農家樂的數量和質量。

通過一系列舉措,興田村的“森林人家”農家樂和游客量迎來爆發式增長,截至2015年底,全村共發展116家農家樂,共接待游客95萬餘人次。

專家點評>>>

市文化和旅游協會文旅教育分會秘書長張雲耀:打造鄉村旅游品牌,提升了這些地方的知名度。比如説起“大巴山森林人家”,就想到興田村,提到“黃水人家”,就想到石柱的黃水鎮。同時,通過品牌建設,推動了農家樂的規範化、標準化和專業化發展,提高了鄉村旅游的服務質量和競爭力,增強了游客的認可度,為當地持續引流。

留不住客難“變現”

緊跟市場推動農文旅融合發展

與東安鎮不同,彭水縣紹慶街道阿依河社區並沒有缺少流量的煩惱。

阿依河景區是彭水縣唯一的國家5A級旅游景區,景區的入口就在阿依河社區。自2004年景區開放以來,每年的游客接待量超100萬人次。

然而,面對如此大規模的流量,阿依河社區過去卻未能“變現”。

早在2006年,阿依河社區就已經開始探索發展鄉村旅游,在岩頭壩打造出一條餐飲街,集中發展了20來家農家樂,但生意卻並不景氣。

“景區為我們引來游客,但我們卻沒有辦法留住。”阿依河社區黨支部書記庹真平介紹,社區內除了農家樂外,沒有其它的旅游項目,而景區離縣城僅20公里,游客更願意到城裏去消費。

為此,從2012年起,阿依河社區開始規劃發展休閒農業,打造出葡萄園、草莓園、花椒園、枇杷園、瓜果園、阿依田園六大園區。

“景區內的游客大部分是年輕人,他們來到鄉村除了感受自然風光外,更願意體驗採摘水果、蔬菜的田間樂趣,因此我們打造了各類果蔬採摘園。”庹真平介紹。

記者看到,在阿依河社區胡家灣苗族古寨,39棟吊腳樓正在進行修繕改造。

庹真平告訴記者,這座古寨已有百年歷史,房屋雖然破舊,但建築主體仍保留完好,社區將其作為網紅打卡點來打造,讓游客體驗原汁原味的苗族文化。

通過開發這些農文旅項目,僅在今年7月,阿依河社區的游客接待量就超過6萬人次。

城口縣東安鎮興田村也在逐步建設完善周邊旅游景點,吸引更多游客成為回頭客。

“游客來興田村,最想體驗的就是原鄉風情和民俗文化。”朱繼明介紹,亢家寨旅游景區圍繞大巴山民俗文化,設有山神廟、亢家寨等景點,而亢谷旅游度假區則建有文化廣場、商業街、假日酒店等基礎設施,以此提升旅游接待能力。

專家點評>>>

中國旅游研究院長江旅游研究基地首席專家、重慶第二師範學院重慶文旅發展研究中心主任羅茲柏:

兩地文旅項目的開發非常有創意,無論是興田村的亢家寨還是阿依河社區的苗族古寨,都通過挖掘自身文化內涵,提煉出民俗文化、民族文化等核心價值。這種文旅項目彰顯了當地的地域特色文化,有鄉愁,有故事,不僅留住了游客,也通過鄉村旅游讓世界了解中國。

游客多了接待壓力不小

抱團推動旅游産業集聚發展

今年6月,亢家寨旅游景區和亢谷旅游度假區正式運營,來到興田村的游客更多了。

東安鎮提供的數據顯示,從6月至9月,全鎮游客接待量超230萬人次。雖然興田村已發展了259家“森林人家”農家樂,但面對如此規模的人流量,接待壓力可謂不小。

因此,東安鎮在興田村發展“森林人家”農家樂的同時,也輻射帶動周邊仁河、德安、朝陽、興隆等地發展120家“森林人家”農家樂,承接了興田村“引流”帶來的游客。與此同時,它們還推陳出新,配套推出多種鄉村旅游業態。

例如,德安村發展了30余畝藍莓園、芍藥園,打造“果—藥”採摘旅游項目;朝陽村建有110余畝梨園,開展春季賞花、秋季摘果等活動;興隆村圍繞清代騾馬古道,打造黃墩驛景區,建設星空露營基地和親子樂園等旅游項目;仁河社區則將閒置農房改建成“仁河客棧”,作為民宿及游客餐廳使用。

“各地推出的鄉村旅游業態,為游客提供了更多選擇。”東安鎮黨委副書記涂來介紹,鎮上以興田村為中心,規劃旅游路線,串聯起各村(社區)的旅游景點和休閒項目,形成産業集聚和規模效應。

阿依河社區則成立了阿依河微型企業協會,避免各業主“單打獨鬥”。

阿依河社區黃家嶺餐飲街有27家農家樂,其中數“川峽山莊”農家樂生意最好。2018年,阿依河微型企業協會成立後,該農家樂老闆謝文琼被選為副會長。

“社區共有90多家微型企業,其中農家樂有47家,佔了一半以上。”謝文琼説,協會會幫助生意不好或剛營業不久的農家樂進行宣傳,幫他們拉客,定期為所有農家樂業主開展經營管理培訓,同時制定住宿收費標準。

除農家樂外,阿依河社區還有各類採摘園區以及酒坊、零售店、養殖戶等微型企業。

對於採摘園區,協會組織農家樂與園區合作,游客住宿農家樂或入園採摘可享受折扣。此外,協會還組織農家樂購買養殖戶的家禽作為食材,購買酒坊和零售店酒水、零食等産品,實現抱團發展。

專家點評>>>

巴南區旅游發展協會會長劉曉波:不同於城市裏成熟的旅游産業集群,鄉村旅游産業往往面臨“孤軍奮戰”的窘境。因此在運營中需要整合各類項目,打造“産品包”,抱團聯動。同時,這些項目既要留住“土味”,也要提升品質。此外,運營管理不僅要專業化、標準化,在服務上也要體現“人情味”,讓鄉村旅游實現可持續性發展。

記者手記>>>

發展鄉村旅游要講好鄉村故事

無論是東安鎮,還是阿依河社區,其鄉村旅游的成功“出圈”,關鍵在於挖掘整合自然資源和當地的民俗、民族文化資源,圍繞這些資源,講出了鄉村故事,讓游客在故事中品味鄉愁。

發展鄉村旅游,就是要講好鄉村故事。

這些故事是“調味劑”:通過講述傳統歷史和人文風情,讓游客回味歷史,品味鄉愁,留住鄉土味,增添文化味。

這些故事是“連接線”:串聯起田園風光、鄉土風貌、山水美景,推動農文旅融合發展。

這些故事是“廣告牌”:向游客展示鄉村形象,引起他們的關注和興趣,同時圍繞故事內容打造旅游品牌標識,營銷推廣,增加吸引力。

有了繪聲繪色的故事作“支撐”,鄉村旅游才能“立”起來,游客才更有沉浸感和體驗感。

記者認為,鄉村旅游可以着重講好三類故事。

讓紅色故事成為精神引領。例如,巫山下莊的“天路”,展示了脫貧攻堅精神,奉節安坪鎮三峽移民精神傳承館,凝聚了三峽移民精神……

讓民俗故事豐富鄉土內涵。例如,酉陽縣龔灘古鎮定期舉辦擺手舞、陽戲、馬馬燈、哭嫁等民俗儀式,合川淶灘古鎮每年舉辦舞龍、舞獅、川劇變臉、摺子戲等民俗文化節活動……

讓民族故事增強特色體驗。例如,酉陽縣酉水河鎮河灣村保留着500多座土家族吊腳樓,吸引游客前來打卡;武隆後坪苗族土家族鄉打造出天池苗寨,推動農文旅融合發展……

這些故事“各司其職”,各展所長。有了這些故事,鄉村旅游也就有了靈魂,也有了更為長久的生命力。