玉琮王,良渚文化玉琮之首,浙江省博物館鎮館之寶。1986年出土於杭州余杭反山十二號墓。

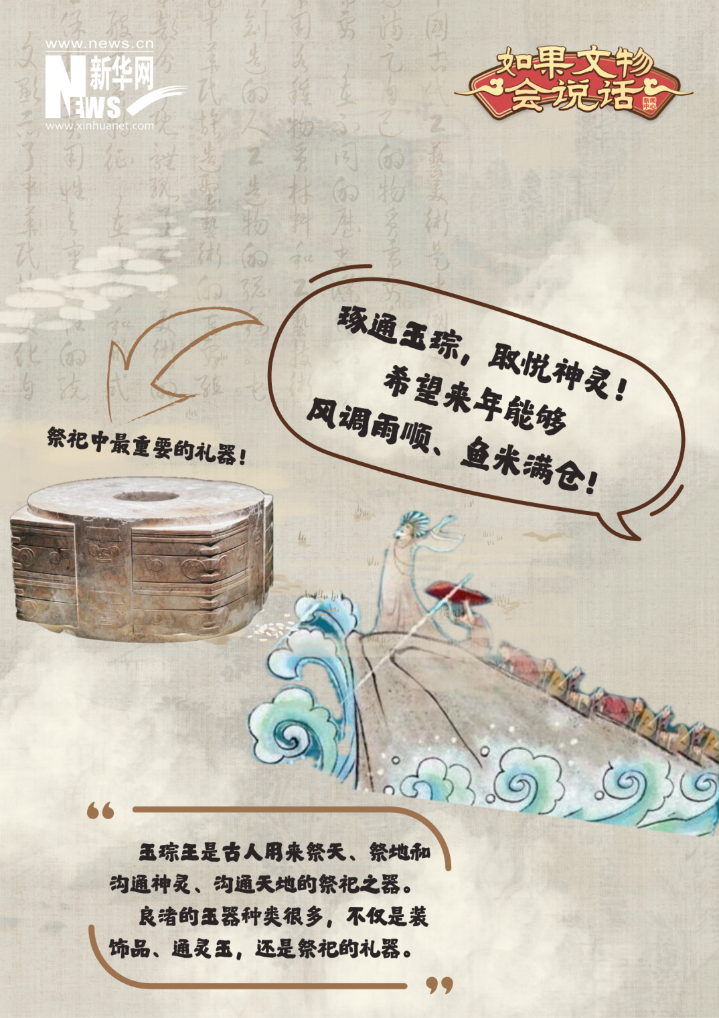

良渚的玉器種類很多,有裝飾品,有通靈玉,還有祭祀的禮器。其中,玉琮是最重要的祭祀禮器,古人用玉琮來祭天、祭地或溝通神靈、溝通天地。這件新石器時代良渚文化的玉琮,被譽為“琮王”,是中國首批禁止出國(境)展覽的文物之一。

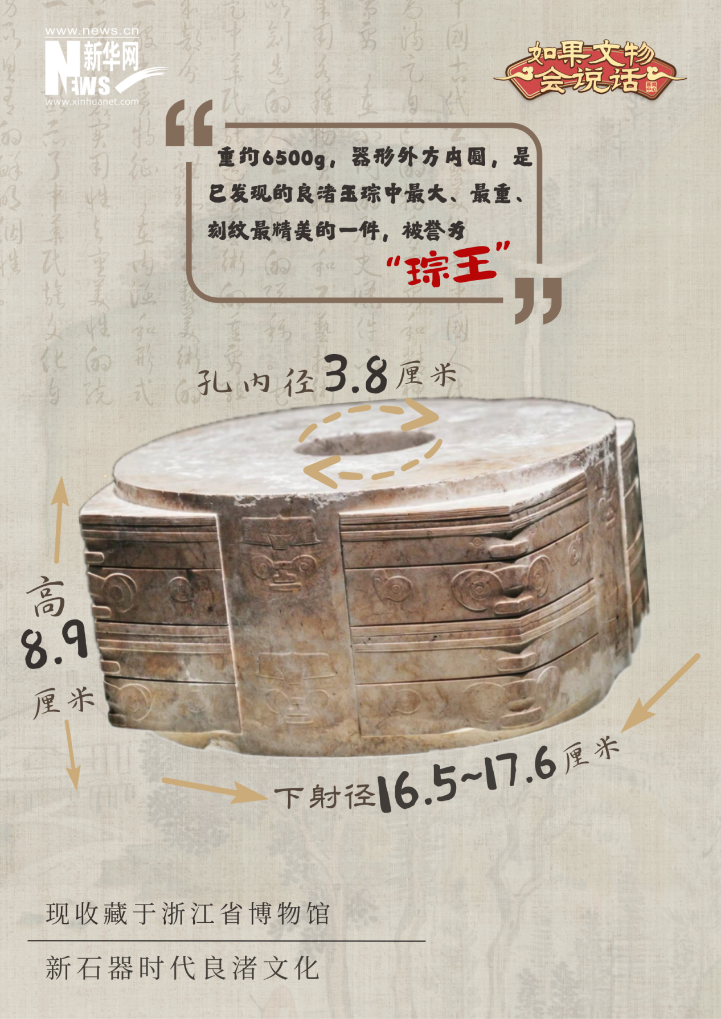

玉琮王通高8.9厘米,上射徑17.1厘米至17.6厘米,下射徑16.5厘米至17.5厘米,孔內徑3.8厘米,器形外方內圓,是已發現的良渚玉琮中最大、最重、刻紋最精美的一件。

玉琮王的奇特之處更在於其四面琢刻的“神徽”。浙江省文物考古研究所相關負責人&&,在發現玉琮王之初,考古人員並未過多關注玉琮上的紋飾。在它被送往文物庫房進行編號、拍照之後,考古人員才發現,玉琮王上竟刻畫着頭戴羽毛髮冠、騎在神獸之上的“神人獸面”圖案。

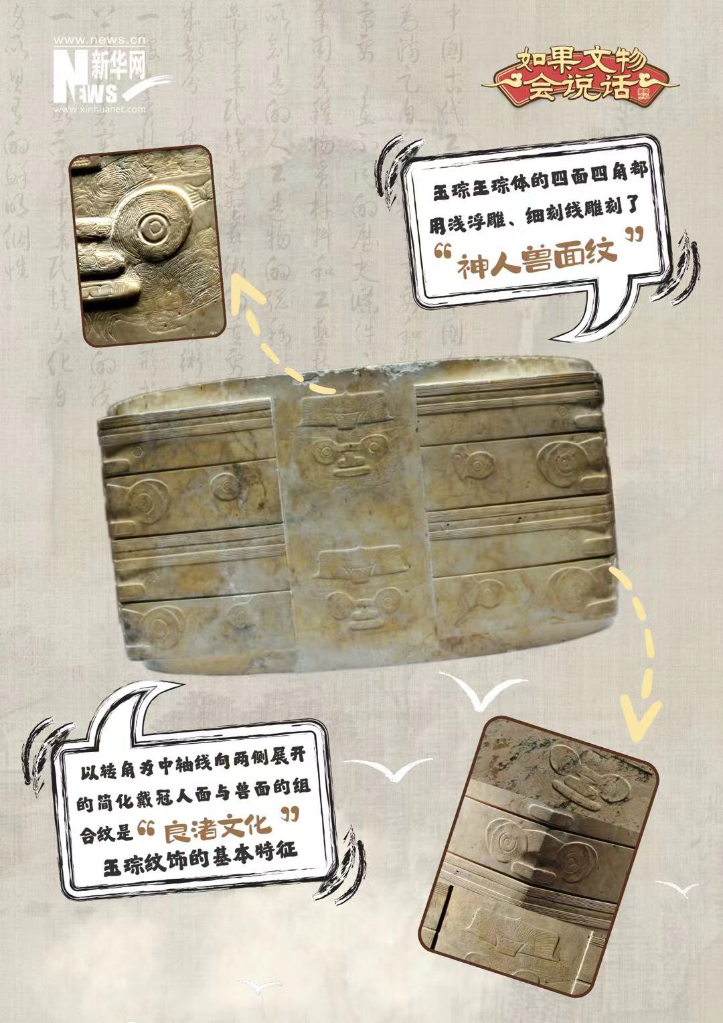

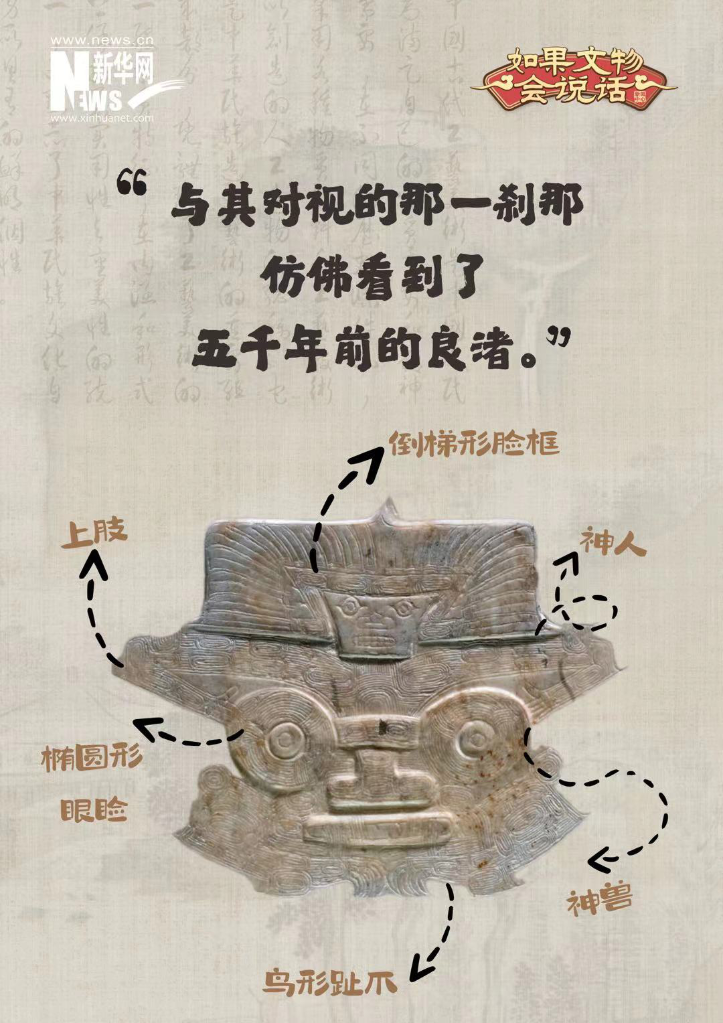

玉琮王琮體四面直槽內上下各琢刻一個具象的“神人獸面”圖案,採用淺浮雕和線刻技法雕琢而成。圖案的主體為“神人”,面部呈倒梯形,刻有非常寫實的眼睛、鼻子、牙齒。“神人”頭上戴着高聳的羽冠,內層刻有連續卷雲紋的帽飾,外層則為放射狀羽翎大冠。“神人”的四肢都以陰紋細刻而成,上肢作抬臂、彎肘狀,五指平張。

“神人”的身下是一隻伏在地上的神獸(形似老虎),外框有橢圓形的眼瞼,之間以橋形凸面相連,有鼻梁和鼻翼,闊嘴內有尖利的牙齒。與直槽內的神人獸面紋比較,這種人與獸的組合圖保持了基本的格局,以轉角為中軸線向兩側展開的簡化戴冠人面與獸面的組合紋是良渚文化玉琮紋飾的基本特徵。玉琮王的設計和製作堪稱史前玉器的巔峰之作。

“蒼璧禮天,黃琮禮地”出自《周禮·春官》,即指以玉璧祭天,以玉琮祭地,是中國古代用玉禮拜天地四方、“藏禮於器”思想的表達。考古人員由此解讀玉琮王上的“神人獸面”圖案背後是一種信仰,能夠騎在虎背上征服老虎,代表着一種特殊的“神力”。玉琮王上的“神人獸面”圖案,以各類變換形態在幾乎所有的良渚玉琮上均有出現,這或可説明良渚社會已有相當統一的政體,信仰的統一實際是人間社會統一的反映。

玉琮王的重現,宛如時光的漣漪,輕輕撩開了良渚文明的神秘面紗。在它的指領下,我們仿佛能夠觸摸到那個久遠且充滿創造力的時代,感受到先民們對信仰的熱忱。當我們與“神人獸面”圖案上那雙深邃的眼睛對視,一時間,五千年的光陰似乎被永恒地鐫刻在了中華民族的記憶裏。

在良渚遺址這片實證中華五千年文明史的聖地上,玉琮王和良渚先民的其他創造一起,讓我們能夠理直氣壯、底氣十足地説出這句話:“告訴全世界我們究竟有多年輕——中華上下五千年。”

策劃:萬方

統籌:翁璟

執行策劃:袁晗 馬江

文案:汪菁璐 饒心月

設計:鐘雨珈

鳴謝:浙江省博物館良渚博物院

新華網新聞中心

新華網浙江頻道

聯合出品