嵊泗諸灣位於浙江省杭州灣以東、長江口東南,海灣面積652.3平方公里,岸線總長402.33公里,素有“海上仙山”的美譽。同時,優良的海港和水質造就了全國最大的貽貝養殖基地,被稱為“海上牧場”。先後榮膺國家級海洋公園、國家海洋生態文明建設示範區、國家生態文明建設示範縣、中國貽貝之鄉等“國字號”金名片。

為維護這方“海上仙山”,持續擦亮“金名片”,浙江省舟山市嵊泗縣委縣政府近年來始終秉持生態立縣首位戰略,持續改善海灣生態環境質量,協同推進海灣保護、修復、提升,實現生態效益、經濟效益、社會效益共贏,並取得了顯著成效。

海灣生態保護體系效果顯著

碧海金沙也是綠水青山、金山銀山。嵊泗縣堅持綠色發展理念,持續完善海洋生態環境保護體系,加快推進海洋生態文明建設,在生態治理工作上成效卓著,海灣環境質量得到明顯改善、生態效益顯著提升、親海品質大幅提高。

在上述理念指導下,嵊泗縣建立了一整套針對性強、效果明顯的治理保護體系。

截至目前,嵊泗縣城鎮污水收集處理率達到97%以上,近岸海域水質優良比例較2020年明顯改善,基湖沙灘海水浴場環境狀況對游泳、戲水、觀光等活動連續多年保持適宜,生態環境質量公眾滿意度逐年提高。與此同時,“海上環衛”制度常態化實施,海面、灘面、岸線保持潔凈。海水養殖全面禁止新增泡沫浮球,完成新型環保材料100%替代,極大促進海洋微塑料源頭減量和污染隱患消除。

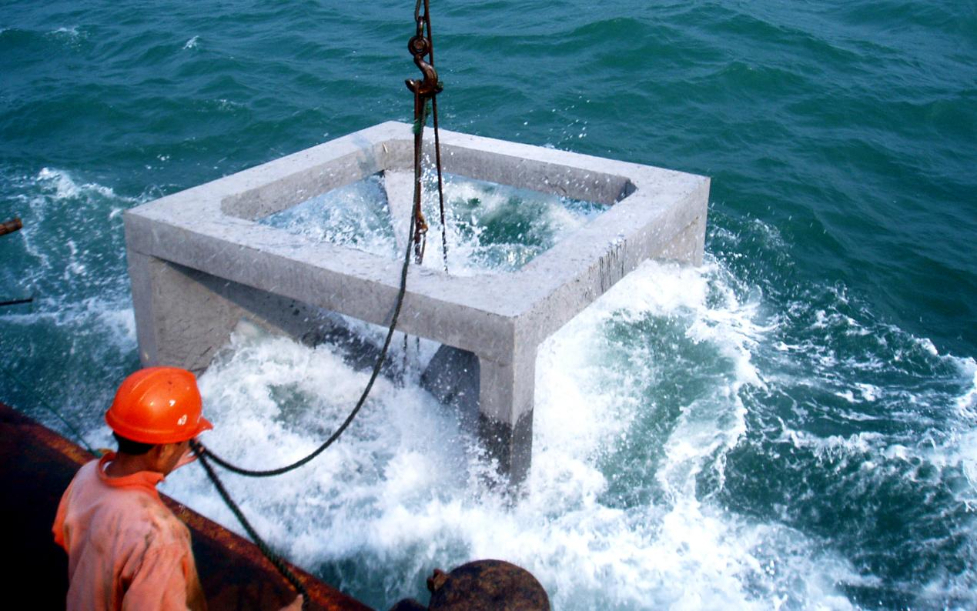

在環境得到明顯改善的同時,嵊泗縣實現恢復生態岸線17.1公里、沙灘20.16萬平方米、濕地2.7萬平方米,自然岸線保有率達到81.75%,投放人工魚礁20.63萬空方,形成海藻場和海草床30公頃,建成國家級海洋牧場2個,生態養殖面積3.58萬畝,養殖産量24.16萬噸。越來越多曾經瀕臨絕跡的海洋生物重回灣區,北海獅、虎鯨、海豚群頻頻造訪嵊泗海域。

嵊泗縣還將優美的海灣自然風光、優良的生態環境與發展文旅産業有機結合,大力發展沙灘經濟、民宿經濟和生態漁業,年吸引游客超800萬人次、旅游收入超100億元。

多管齊下助推海岸帶復蘇

嵊泗縣堅持政府海洋生態環境保護主導地位,在制度設計、科學規劃、監管服務、風險防範等方面發揮關鍵作用。&&《舟山市國家級海洋特別保護區管理條例》《浙江嵊泗馬鞍列島海洋特別保護區管理實施辦法》等系列地方法規和制度,合理管護保護區內的生態環境和自然資源,並在保護區部署建設“電子圍欄”範圍界限標識系統,建立了長效管控機制。

值得關注的是,嵊泗縣陸海統籌推進海洋生態環境保護,投入8.5億元完善區域內管網雨污分流改造、小區排水管網接駁,投資0.85億元遷建、提升本島最大污水處理廠及其排海口。同時,嵊泗細化落實“海上環衛”機制,累計出動巡護保潔人員12138次,巡查打撈區域面積270平方千米,清理處置海漂垃圾超4000立方,其中清理塑料垃圾217.8噸。

嵊泗縣還積極探索低碳目標與經濟價值共創路徑,連續多年聘請專業質量認證單位核查以貽貝為代表的碳匯養殖固碳總量,開展貽貝養殖全生命周期碳核算和碳匯方法學開發,達成舟山首筆海洋碳匯項目交易意向簽約,為促進海洋碳匯資源的保護和有效利用、增加養殖漁民收入來源奠定基礎。

全民性共治也是嵊泗縣推進海洋生態修復的重要一環。近年來,嵊泗縣建立起由八大責任單位協同、七個屬地鄉鎮參與,涵蓋海漂垃圾打撈、垃圾分類及清運處置、灣灘問題巡查三大類內容的21支隊伍,“海上環衛”工作機制入選生態環境部發布的全國自貿區加強生態環境保護推動高質量發展案例。

聚焦海灣可持續生態共治

海島是保護海洋環境、維護生態平衡的重要&&。嵊泗縣堅持政府主導、多元共治,強調頂層設計與基層治理的有機結合,不斷加強陸域、海域協同聯動,借助構建“制防+人防+物防+技防”閉環監管體系,形成各部門齊抓共管的“大環保格局”和海洋生態環境保護的合力。

在産業發展與生態保護方面,嵊泗縣聚焦海水養殖藍色發展,堅持“監管、整治、修復”三管齊下,通過實施養殖浮球整治、養殖海域“三權分置”、退養還海等舉措,修復養殖行為對海灣生態環境影響,助力嵊泗貽貝等特色養殖産業提質升級,引領藍色海洋經濟高效發展。

同時,嵊泗諸灣的治理保護與親海近海同步推進,以人為本,圍繞灣城融合,協同推進公眾親海環境品質提升和濱海沙灘等典型生態景觀修復,助推海島綠色共富發展,堅持“親海”而不“侵海”,還景於民、還藍於民,打造濱海休閒旅游度假“海上會客廳”,實現生態産業化、産業生態化相互融合,營造人海和諧良好氛圍,為構建人與自然和諧共生的現代化做出積極探索。(邱巧怡 樂彥辰 孫丹飛/文 嵊泗縣委宣傳部/供圖)