1924年3月,金庸先生出生在浙江嘉興海寧袁花鎮,在這裡度過了少年時代。1992年到2008年,他曾6次重返嘉興。踏上故土的他,時而快樂得像個孩子,時而眼中又滿含淚水。

“莫笑少年江湖夢,誰不年少夢江湖。”金庸先生用生花妙筆勾勒出一個斑駁陸離、異彩紛呈的“江湖”。在他傳奇的一生中,家族文化的熏陶、少年時的經歷,則始終在他筆下時隱時現。

而“江湖一夢”背後的家園故事,有書香悠遠,有戰亂紛飛。那個赤手空拳南去的青年,在艱難困苦的歲月裏,用笑傲江湖的心態,成長為一名真正的大俠。

位於浙江嘉興海寧袁花鎮的金庸故居。 新華社記者 唐弢 攝

赤子筆下的“文學原鄉”

杏花春雨江南,書中鄉愁幾度。在金庸的武俠世界,江南的故鄉便是“文學原鄉”。煙雨樓、醉仙樓、小蓬萊、錢塘潮……這些故鄉之景,頻繁出現在他的武俠小説中。儘管遠游他鄉,但金庸仍鄉梓情深。

錢塘江北岸的浙江海寧袁花鎮東面,有一座不算高大的“龍山”,龍山腳下有一座“查家橋”,橋旁有一座黛瓦白墻的深宅大院,這就是金庸的故居,也是他的出生之地。

如今,名叫“花溪俠影”的美麗鄉村風景線在這裡呈現——聚賢館、待賢坊、俠客島、金鱗池、俠漫稻田……一派“新江湖”景象。

“開始是我看金庸的武俠小説,後來我就講給孩子聽,有時候路過文化墻我還會停下帶他一起看看。”村民陳知禮説的文化墻便是待賢坊的墻繪,楊過、小龍女、令狐衝等金庸筆下的人物形象栩栩如生,從坊頭到坊尾,復刻着他的武俠世界。

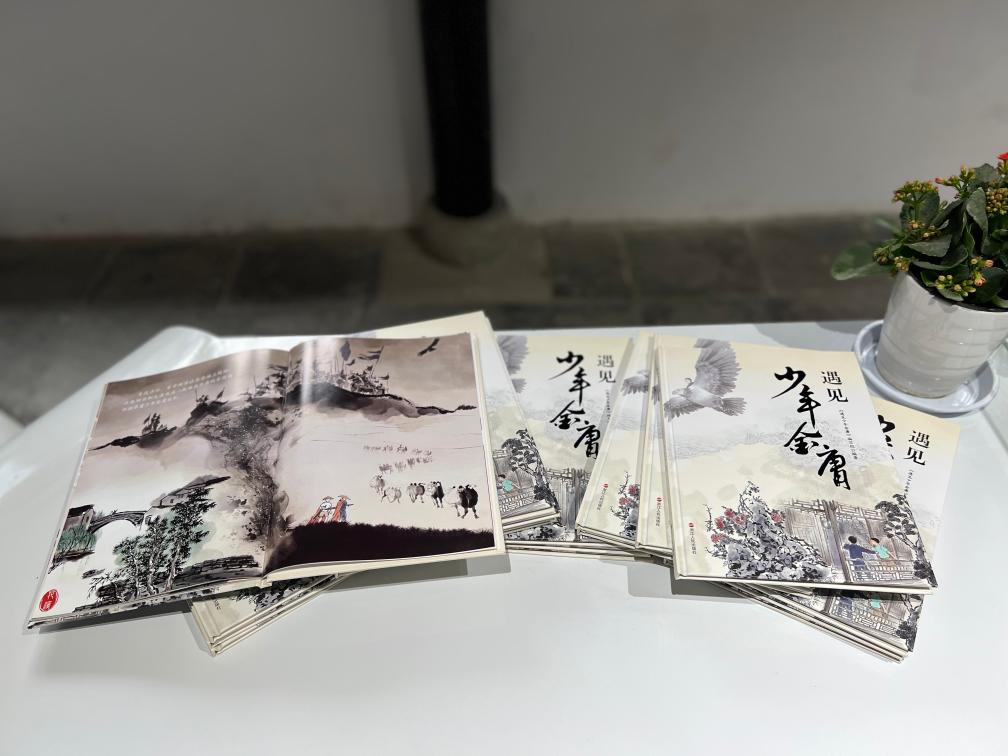

金庸故居內陳列的紀念金庸少年時期的書籍。 新華社記者 唐弢 攝

為了紀念金庸誕辰百年,其故居內專門以“文心俠骨赤子情”為題,通過展覽的方式講述金庸的故事。翻開查氏家訓,“凡在童稚,讀書為本。勤儉為先,兼知禮義”的警句映入眼簾。

“海寧查氏是一個很重視傳統文化的家族,比如耕讀傳家的理念,既包含了農耕文明的傳統,又體現了儒家士大夫的理想。”在嘉興市作協主席楊自強看來,故鄉的一草一木、風土人情,家族的詩書禮儀、耕讀傳統,對金庸産生了深刻的影響,也反映到他的作品中。

金庸回憶童年生活時説,家中藏書頗多,家人之間非常友善文雅,良好的家庭氛圍令他受益匪淺。後來創業生活在香港,金庸始終不忘故鄉,並將深厚的感情寄託於武俠世界,創作了15部經典的武俠著作。

為無數少年編織武俠文學夢

在嘉興聚集了一批鐵桿“金庸迷”,人稱“阿斐大俠”的袁斐堪稱“骨灰級粉絲”。癡迷金庸小説20餘年,袁斐的書房幾乎是一個金庸主題藏書閣,藏書近10萬冊,光《射雕英雄傳》就有近百種封面的版本。

2011年,因為喜歡金庸,本是安徽籍的袁斐把家安在了嘉興。他説,在金庸的故鄉,自己離金庸更“近”了。如今,袁斐擔任全球金庸迷群英會名譽會長,帶着感興趣的人一起讀金庸、研究金庸。

“有一天借到半部《射雕英雄傳》,一下入迷,手不釋卷,年少的我,只要捧起金庸小説,內心就充滿了幸福感。”不少“70後”“80後”“90後”甚至“00後”,每每聊起金庸的武俠小説,渾身都洋溢着興奮與喜悅。

“我從小學二年級就開始讀金庸的《天龍八部》《神雕俠侶》,很快就入了迷。”出生於1990年的蔣嘉驊畢業於嘉興一中,是金庸的“小師弟”。一部又一部金庸的武俠小説填滿了這位少年的課餘時光。“後來,光看小説覺得不過癮,就開始自己動手寫。”

2007年,正在讀高中的蔣嘉驊,寫就了一篇洋洋灑灑27萬字的武俠推理小説《乾坤》。2008年,金庸回海寧參加金庸小説國際學術研討會時,學校老師還將《乾坤》打印稿拿給金庸過目。

令蔣嘉驊沒有想到的是,幾個月後,金庸先生的秘書電話&&到了蔣嘉驊的父母,告知其對《乾坤》提出的修改意見。

“金庸先生作為武俠泰斗,對家鄉一名高中生的作品也能如此上心,真的讓我很感動。”自此,蔣嘉驊堅定地走上文學的道路,之後他又陸續出版了一系列長篇小説,而金庸“大師兄”的“江湖背影”,則成為他目視前路的方向。

年少升騰的“俠之大者”

“用一句話來説,金庸文化便是‘俠之大者,為國為民’。”袁斐認為這是金庸文化的內核。而這份“為國為民”的家國情懷,是吸引他不斷向大眾傳播金庸作品的“初心”。

那麼金庸自己心中又是何時升騰起那般肆意不羈,又不忍家國蒙難的武俠豪情?

歷經苦難方能成器。“我想,對我影響最大的是我成長的時代。”金庸曾在一次大學演講時説。抗戰初期,金庸還在浙江省立嘉興中學(現嘉興一中)上初二,為了抗日救國,老校長張印通帶領一眾師生從嘉興新塍撤往後方陣地浙西山區。

回憶起金庸回到母校時的演講,嘉興一中黨委副書記、副校長沈微微仍記得先生當時的話語:“當時,我們才十二三歲。每天要步行七八十里,餐風宿露。為抗日救國,我們跟學校到後方去。為救亡圖存,我們努力學習。走不動了,就唱支歌……”

“那段顛沛千里的求學經歷激發了金庸先生的愛國情緒,並在少年的心中埋下了讀書救國的種子。”沈微微&&,國難家仇,喚起了金庸先生對古代豪傑與俠客的嚮往,也讓他對於在艱難歲月中給予他幫助和支持的每一位“俠者”都心生感激。

據嘉興一中原校長吳穎生回憶,2003年,當金庸最後一次回到母校嘉興一中,他特地在老校長張印通的銅像面前鞠躬、默哀,並駐足良久,眼眶中蓄滿了淚水。

而當聽到學生們喊他“大師兄”時,金庸先生深情地回應道:“將來你們不一定要做一個名人、一個領導或者是一個大科學家,只要工作做得好,對社會有貢獻,就對得起母校和社會。”

AI眼中的金庸世界。設計:於艾岑 李澤魁

監製:衛鐵民、劉暢

記者:唐弢、俞菀、於艾岑

視頻:王懌文、李濤

編輯:劉暢、談昦玄

新華社對外部

新華社浙江分社聯合製作

中國故事工作坊出品