大漠長河滄海桑田 塞外江南日新月異

——探尋新疆生産建設兵團第一師阿拉爾市經濟70年從零到近四個百億元高速發展的足跡

新疆生産建設兵團第一師阿拉爾市,從死亡之海,到沙漠綠洲、塞外明珠、兵團經濟大師,這是她七十多年來創下的奇蹟。歲月荏苒,經過70年的發展,如今的第一師阿拉爾市,GDP由1953年的不到3000萬元增長到380億元,70年增長1600多倍。特別是黨的十八大以來,第一師阿拉爾市以“兵團向南發展排頭兵”的擔當銳意向前,取得了快速發展。她打造兵團農業強師,精細石油化工城、紡織服裝産業城、綠色食品加工城、大學科技轉化城、旅游休閒養老城。黨的二十大召開後,第一師阿拉爾市進一步振興産業、城鎮建設突飛猛進,民生改善亮點紛呈,轉型為一座功能完備的現代化城市,正向着黨中央和國家定位的,兵團南疆區域中心城市的目標邁進。

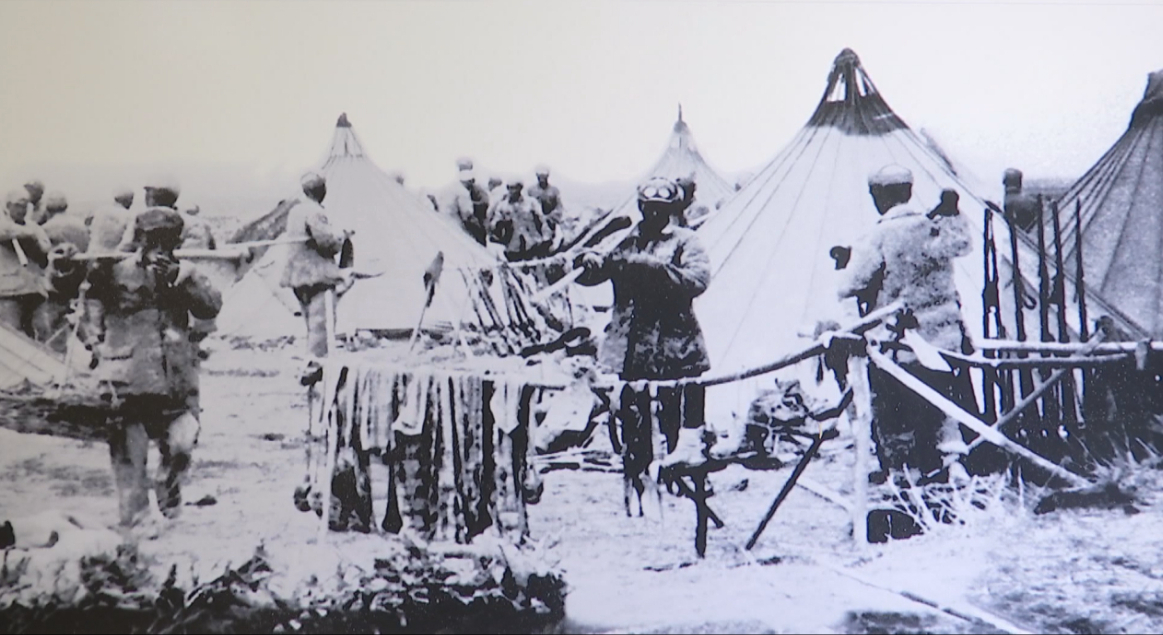

農業輝煌70年,一首盪氣迴腸的屯墾“史歌”

離阿克蘇市60多公里的沙井子,在第一師阿拉爾市農業發展進程中,是一個不得不提到的地方,這裡是師市農業、紡織工業的“星火之源”。新中國成立前,這裡曾是一片原始荒漠,土地鹽鹼化較重,現在為一團金銀川鎮屬地。1949年,中國人民解放軍進駐阿克蘇地區,開始在沙井子屯墾。

“為什麼要在這墾荒,聽父母説,容易開墾的土地要留給當地的維吾爾族兄弟。”一團一連職工吳秋香説。吳大姐今年54歲,父親是中國人民解放軍二軍五師十四團的一名戰士,多年前已去世,母親是“八千湘女下天山”中的一位農墾女戰士,如今她和姐弟繼承父輩的遺願,始終扎根在一團一連,當一名普通的連隊職工。

沙井子是當時步兵五師開墾面積最大的一塊土地,曾被國外一些專家定為無任何開墾價值的龜裂鹽土(現定名為殘余鹽土),隨着墾荒大軍的到來,引入生命之水,喚醒了沉睡千年的荒漠。而大規模開發沙井子的前提是修築一條灌渠引阿克蘇河河水,此工程就是著名的八一勝利渠。

吳秋香説:“小時候聽父親講,挖渠時,中午,戰士們就躺在地邊休息,周圍連一片綠蔭也找不到,有的戰士就立起坎土曼,撐起軍衣,頭在蔭裏,腿在蔭外;有的戰士用毛巾蓋着臉,躺在沙窩裏。就在這樣惡劣的條件下,戰士們照樣能酣睡片刻,可見艱苦到什麼程度。”

1951年3月下旬開工命令下達時,部隊戰士用戰爭中挖戰壕的小十字鎬、小圓鍬來挖渠,用當地生長的芨芨草、馬蓮草和樹根編筐擰繩子。1954年8月1日,八一勝利渠竣工。總幹渠長66公里,又建成幹渠12條,可灌溉面積42萬畝的農田。

“我們一、二、三團的職工,後來把這條渠叫母親河,因為這條渠養育了我們兵團四代人。”

從1954年到1956年,這片過去“風吹石頭跑”的戈壁灘,連續3年取得糧棉大豐收。一團一連就在這片耕地的腹部,吳秋香的父親當年在這裡和軍墾戰士更開墾出一團的第一片耕地。一團一連於1953年成立,也是兵團最早的連隊之一,更是勝利渠的受益者。在一連,退休職工張治國和吳秋香一樣,一直堅守在父輩們用一鍬一鏟開墾出的家園。張治國的母親來自山東,1952年,與近萬名山東女兵一起進疆。

63歲的張治國從沒有離開過這片土地,他家不遠處,是大面積的條田,他指着一塊棉花地説:“這塊地最早就是我們父母開墾出來的,母親常講,夏天種地,種棉花、除草、打柳條筐,到了冬天就平沙包,小的沙包先用框子挑過去。就這樣開出來一塊塊地。”

廣大軍墾戰士用坎土曼或人拉犁等近乎原始的勞動工具,在最不適宜人生存的亙古荒漠上興修水利、植樹造林、治沙治鹼,開闢新綠洲。到1957年,沙井子墾區(一團、二團、三團)各團場又開挖各級排渠總長524公里。

1958年,農一師集中力量在塔裏木河上游兩岸開荒建團場,同時先後開挖修建了塔北、塔南兩條總幹渠、解決了塔裏木墾區(阿拉爾)引水灌溉問題。截至60年代末,來自五湖四海的屯墾戰士在沙井子、塔裏木共開墾耕地超過百萬畝。種出棉花和糧食不但滿足了自己的需要還支援了國家。

經過兩代兵團人的努力,一片片水網綠洲、一座座現代化團場奇蹟般崛起在大漠戈壁的地平線上。

進入21新世紀,第一師阿拉爾市在農業農村發展上始終高舉改革大旗,以品牌建設為依託,利用得天獨厚的自然條件,截至2002年,棉花播種面積達142萬畝,總産18.2萬噸,平均單産127.4公斤。到“十二五”末,第一師阿拉爾市名特優新果品總規模達到120萬畝,産值達50億元。同時,大力推廣公司加基地、基地連農戶的股份制、股份合作制的經營模式,最終圍繞百萬畝林果業基地建設形成制汁、制醬、制脯、果品貯藏、保鮮等農業産業。

2022年,第一師阿拉爾市農林牧漁業總産值333.38億元,位居全兵團第一位。而1953年僅168萬元,七十年成長近2萬倍。棉花面積達247萬畝,佔兵團18%;棉花質量主要指標位列兵團第一。林果面積105萬畝,總産205萬噸,果品産量穩定在220萬噸以上。

2023年,第一師阿拉爾市還將謀劃農業千萬元以上農業項目18個,總投資33.6億元。建成全疆第一家國家級現代農業産業園(紅棗),兵團級以上農業産業化龍頭企業25家。培育産值50億元團鎮6個、億元産值連隊100個。

“現在的日子那叫幸福,住上了樓房,有了轎車,家裏什麼都有,我的退休工資近4000元,加上自己經營的小商店,年收入近10萬元。父母健在的時候,他們連想到沒想到的事。”張治國説。

工業奮進70年 一部百業興旺産業優化升級的大戲

70年來,第一師阿拉爾市工業和農業一樣,從零起步,逐步建立起相對完整的、有相當規模和一定技術水平的現代工業體系,實現了由工業化起步階段到工業化初期階段、再到向中期過渡階段到現代工業的歷史大跨越,成為師市經濟高速發展的重要引擎與增長極。

2022年,第一師阿拉爾市規模以上工業累計完成工業總産值220.31億元,輕重工業産值比為61:39。工業總産值是1953年240萬元的近千倍。

今年84歲的余清珍是一團退休職工,是一個有着50多年的黨齡的老黨員,1952年進疆的她告訴記者:“我們初來墾荒戍邊沒什麼工業,甚至,鐵鍬、農具都自己動手造。”余清珍説,整個阿克蘇地區,一把坎土曼要近 200 公斤小麥交換,一盒火柴可以換一公斤羊毛。

但發展新疆本地的現代工業體系,一離不開資金,二離不開外部力量的支援。1960年上海市匯新、匯建、匯成、匯群織布廠遷往新疆阿克蘇,組建農一師沙井子勝利棉織廠(後為阿克蘇大光毛紡織廠)。這也是師市第一個輕工業企業。余清珍也成為這個廠的第一批紡織工。

1959年,師市乃至阿克蘇地區第一個重工業企業,青松建化(集團)的前身——農一師建化廠開始動工新建,邁出了師市工業發展的第一步。1965年,實現投産3萬餘噸水泥,同時,工廠配套設施——勝利水電站第一台機組運行發電。

直到今天,勝利水電站仍能正常發電。水電站廠房保存完好,這個六十年代的老建築外墻上,革命標語仍清晰可見。廠房內,三台發電機組運行穩定,不斷為青松建化水泥分廠及部分設施供電。

青松化工(集團)股份有限公司水泥分公司水電站站長李如彥告訴記者:“1965年電站竣工,除為農一師建化廠供電外,還能保障阿克蘇市部分城市設施用電,她已運行了近60年。經過多次改造,這個老電站的控制中心已智能化、自動化。”

不僅僅是水電站,在現在的青松化工(集團)股份有限公司水泥分公司廠區,還有一座65年建成的生産水泥設施——立窯,也被青松人稱為“母親窯”,被讚譽為南疆水泥的搖籃。

目前,青松建化已發展成為以水泥、建材、化工為主業,發電、貨物運輸、一般貨物進出口等相配套的綜合型工業企業,總資産過84億元。公司擁有14條新型幹法水泥生産線,水泥年産能1600萬噸,位列全疆第二、兵團第一。今天,這家企業已完成智能礦山系統、質量檢驗系統、綜合信息智能管控&&、設備故障預測與健康管理系統、窯磨專家控制系統以及智能物流系統等智能化建設。

青松建化是第一師阿拉爾市工業70快速發展的一個縮影。2004年,阿拉爾建市後,工業得到進一步發展。工業增加值達9.41億元,主要工業品産量如原煤6.37達萬噸;水泥199.5萬噸,發電量1.13萬千瓦時。

2013年,阿拉爾經濟技術開發區掛牌成立,標誌着第一師阿拉爾市工業駛入快車道。2014年,師市工業總産達值171.34億元,其中輕工業97.38億元,重工業73.96億元,全年實現工業增加值47.21億元。全年規模以上工業企業實現主營業務收入123.14億元,實現利稅總額25.77億元。

黨的十八大以來,第一師阿拉爾市黨委牢牢把握新形勢下新疆工作總目標和當前新疆工作的着眼點和着力點,積極承接東部産業轉移,借助國家、自治區、兵團的優惠政策,培育優勢主導産業,讓經濟發展活力更足、動力更強。

在國家支持新疆發展新型工業産業政策推動下,阿拉爾經濟技術開發區先後引進包括紡織服裝、化工、機械等一批企業。2022年,第一師阿拉爾市規模以上工業累計完成工業總産值超過220億元,其中,輕工業134多億元,工業85億多元。70年來,第一師阿拉爾市工業體系逐步完善,多項工業品産量居全疆前列、南疆第一。目前,第一師阿拉爾市工業正步入智能化生産時代。

三産躍進70年 一幅人民幸福指數不斷攀升的柱狀圖

第一師阿拉爾市轄區北起天山南麓山地、南至塔克拉瑪幹沙漠北緣,70年來,在與沙共“舞”中,矢志宜居、宜業、宜文、宜游“四宜”建設,逐漸擦亮了“塔河明珠 軍墾名城”品牌。

目前,阿拉爾市在風沙走石的洗禮中,已成為南疆兵團基礎條件較好的師市之一。

1953年師域幾乎無服務業企業。2021年,第一師阿拉爾市社會消費品零售總額近10億元,是1953年106萬元的近千倍。

“60年代,我們這裡只有一、兩個國營商店,每到休息天,大人帶着小孩去逛一逛,就像過節一樣。我一直忘不了父親有一次在兒童節給我買的一顆水果糖。”張治國説。

80年代,越來越多的商店代替了國營商店,第一師阿拉爾市國有集體商業通過改制後顯現新的活力。90年代,由於廣大職工進入流通領域,一大批飯店、浴室、理髮店等服務行業遍佈各團部的大街小巷,吃飯難、理髮難、洗澡難等涉及百姓基本生活的難題都一一迎刃而解。

今年51歲的栗海燕,出生於二團一個普通職工家庭,小時候患小兒麻痹症導致肢體殘疾。栗海燕高中畢業後開了一家小商店,從最初實現富裕,到現在年收入千萬元,擁有多家企業,可見改革開放威力之巨大。今年,她投資四千萬元集餐飲、住宿、購物等為一體、二團最大的綜合性商業中心將開業,二團也成為金銀川墾區商業門類最全的團鎮。

黨的十八大以來,第一師阿拉爾市持續推進民生事業發展,人民群眾的獲得感和幸福感不斷提升,阿拉爾從20年前的欠發達小鎮發展到多種功能齊備的綜合城市,師市連隊也從灰塵飛揚的土坯房發展到欣欣向榮的美麗連隊……

2012年,第一師阿拉爾市第三産業增加值近32億元,全年累計接待游客50多萬人次。2021年第三産業增加值為127.17億元。全年累計接待游客400多萬人次、旅游總收入22.8億元。服務性産業集聚規模不斷壯大。2021年,第一師阿拉爾市第三産業增加值為127.17億元,是2012年的4倍。

近年來,第一師阿拉爾市通過開發文旅新産品、挖掘文旅新熱點、整合文旅新線路,帶動文化旅游消費。截至2021年,一師阿拉爾市有旅游景點16個(A級以上旅游景點5個),有35家文物保護單位,還有2家國家全域旅游示範區創建單位。同時,一師阿拉爾市各團場圍繞“一連一品”旅游發展規劃,全力打造集休閒農業、觀光旅游為一體的鄉村旅游中心連隊。

今天,走進阿拉爾市區,西域文化博覽園,三五九旅屯墾紀念館,屯墾文化公園,如意湖、屯墾紀念碑、文化館、體育館,讓人目不暇接,慨嘆連連。圍繞屯墾文化,不斷挖掘“三老”文化旅游價值,讓文物説話,讓歷史發聲。而一團一連正積極申報紅色教育基地,勝利水電站已成功入選兵團文物目錄。

目前,第一師阿拉爾市正全面打造塔裏木河,“一河兩岸”百公里全域旅游及阿拉爾市核心區7公里的沿河養老休閒産業帶。

北有石河子,南有阿拉爾,兩顆明珠交相輝映,老一輩無産階級革命家王震、王恩茂提出的兵團城市建設戰略構想如今正逐步變成現實。(張濤 董航成)