【開欄語】

一次跨越千里的援建,讓上百個有出生缺陷的孩子重拾笑容;一場為咖啡出山開啟的“接力”,串起心手相牽的山海情誼;一段退休後的支教行,讓大山裏的孩子們看見,山的那邊有蜿蜒的海岸、更有無垠的曠野。

上海和雲南的情緣始於上世紀60年代,汽笛聲中5萬多名上海知青化身為5萬多顆扎根雲南的“種子”,支援雲南建設。歷經半個多世紀,這段跨越山海的情緣一直延續至今,一批批援滇幹部人才仍然在通過對口幫扶助力雲南發展。

在中共雲南省委組織部、雲南省農業農村廳、雲南省廣播電視局的支持下,即日起,雲南網推出《微光志·山海之約》系列微紀錄片,一起透過一段段援滇故事,見證這場山與海的“雙向奔赴”。

雨後,在位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣酒井鄉的稅房村,雲霧正在遠處的峰林間翻涌流動。傍山小院內,一個光着腳丫的小男孩正歡快地追逐着狗寶寶。

“李援緣……”突然,一個熟悉的聲音傳來,男孩扭過頭看向門外,他隱約看到門口“飄來”一隻小豬佩奇風箏。牽風箏的人,是男孩的“乾爹”劉菲。他是瀾滄縣第一人民醫院院長。

按照哈尼族的傳統,男孩的名字應該隨父親李阿榮名字的最後一個字順延,叫“榮威”(小名),但他卻有一個特別的名字——李援緣。這段故事還要從兩年前説起。

(一)“一個約定”

2022年7月底,按照中組部統一安排部署,上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院(以下簡稱:上海九院)援滇醫療隊的5名醫生來到瀾滄縣,開展“組團式”幫扶。其中,隊長劉菲擔任瀾滄縣第一人民醫院院長。

“爸爸,你們去了是住樹屋嗎?”出發前,女兒一臉懵懂地問劉菲。他笑着翻出地圖,第一次認真探索這個遠在西南邊陲的小城。

7月30日,就在劉菲抵達瀾滄縣的第三天,一名男嬰在瀾滄縣第一人民醫院呱呱墜地。迎接新生命,本應欣喜,但男嬰的父母卻面色陰沉。

三天后的一次科室走訪,劉菲與這名男嬰相遇。劉菲接過孩子,打開襁褓,發現他上唇有一個小小的“缺口”——男嬰患有先天性唇裂,俗稱“兔唇”。

男嬰來自一個哈尼族家庭。在護士的翻譯下,男嬰的媽媽述説着自己的擔憂:村裏流傳着一個説法,唇裂的孩子會被視為“不祥”。回到村裏,男嬰父母面臨的壓力可想而知。眼前這對中年得子的夫妻始終沉默不語。

“你們碰到了最好的醫生,這是從上海九院來的專家。”一旁的護士不停地寬慰這對夫妻,但孩子的母親仍舊一言不發。

不確定他們是否聽懂了,劉菲解釋説:“他這個情況一個小小的手術就可以恢復了”。聽到這裡,沉默許久的母親才抬起頭,眼神裏多了一絲期盼:“那現在能不能做?”

由於當時男嬰還太小,達不到手術條件,劉菲當即和孩子的父母約定:“三個月後進行手術”。生怕孩子的父母不放心,劉菲補充説道:“我要在這兒待三年,我要看著他到三歲會講話!”此時,襁褓中酣睡的男嬰並不知道,自己的命運正在被悄然改寫。

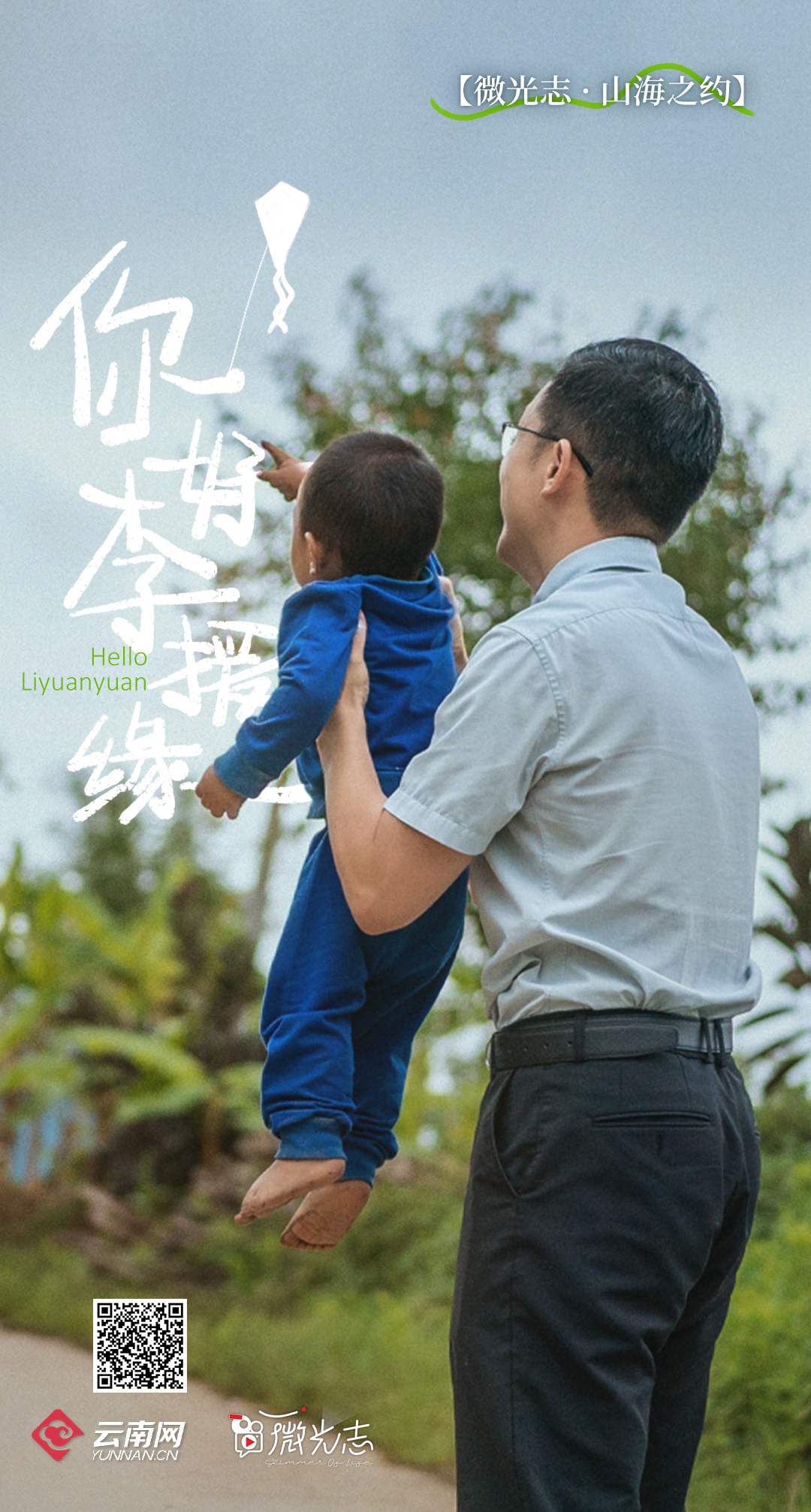

劉菲前往稅房村看望李援緣

幾天后,孩子的父母再次找到劉菲。他們不是來催促手術,而是希望劉菲給孩子取個名字。這份質樸深深打動着劉菲,在思考片刻之後,一個名字在他腦海中閃過——李援緣。

(二)“最後一站”

李援緣的出現,讓劉菲第一次感受到身上的擔子格外沉重。回辦公室的路上,他久久不能平靜,山區老百姓觀念的落後程度遠超他的想象。

劉菲正在和患者交流

更讓他震驚的是,受當地交通、經濟條件等因素的限制,這所小小的縣級醫院,還是很多患者的“最後一站”:不到萬不得已,他們不會驅車幾個小時到縣醫院;如果縣醫院治不了,他們也沒有條件繼續往上轉診。

新上任之初,這位年輕的“上海院長”面臨的難題也是一個接一個:這幾年,醫院因為各種原因早已負債纍纍;在全省二級綜合醫院的“統考”中,醫院連續三年“不及格”。

更讓劉菲哭笑不得的是,一則醫院的宣傳視頻發出去之後,“吐槽”的評論接二連三,抱怨最多的是醫生技術差、服務差。而面對眾多的吐槽評論,竟連反對聲都沒有,可見醫院職工也習以為常了。

短短三年的援建期內,如何提升醫院的技術和服務水平?一條艱難的“破局”之路,擺在了劉菲面前。

轉眼間,三個月過去了,李援緣的父母如期“赴約”,此時懷裏的李援緣已經開始咧嘴笑了。看著眼前的這個小天使,劉菲心中閃過一個念頭:或許冥冥之中,他是帶着某種使命出現的。

和李援緣同一天接受手術的,還有另外3個唇腭裂孩子。以此為契機,瀾滄縣誕生了普洱市首個整形外科,上百個有出生缺陷的孩子在這裡重拾笑容。

整形外科成立後,“組團式”幫扶的優勢逐漸顯現:借助上海九院的幫扶力量,整形外科、腫瘤科、微創介入治療中心、疼痛中心、康復科等一批為當地“量身定制”的科室相繼誕生。

醫院腫瘤科成立後,由省腫瘤醫院的專家制定方案,患者無須每次奔波到省城,在縣醫院就能就近接受治療。

過去,山區心梗的患者從家裏送到縣醫院要兩三個小時,到普洱市又得花一個半小時。醫院成立微創介入治療中心後,幫患者搶回了治療的“黃金時間”。如今,每年有1000多例手術在縣醫院完成,這背後更是1000多個家庭的幸福。

(三)“不及格”→“優”

2023年暑假,劉菲帶着自己從上海來的兩個孩子去看他們的“弟弟”李援緣,並拍下了第一張闔影。指着墻上的合影,劉菲開玩笑説,李援緣和自己的兒子長得有幾分相似。

此時的李援緣已經一歲了,為了感謝劉菲,孩子的媽媽親手縫製了一件哈尼族褂子送給他。接過褂子那一刻,劉菲覺得這份禮物格外“沉”,它不僅承載着一個母親的謝意,還有瀾滄縣43萬老百姓的期盼。

一年間,伴隨着李援緣共同“成長”的,還有這所曾經“統考”不及格的縣醫院。隨着一個個科室相繼建成,醫院知名度逐漸提升,職工收入也得到了提升。能力強、為人謙遜的劉菲在同事心中也持續“上分”。

曾經被吐槽“冰冷”的醫護人員,也在劉菲“有技術、有溫度”的理念影響下,對患者有了更多同理心。

“我在各種大小會議上都告訴大家,你們不能拖劉菲院長的後腿。”在以醫院黨委書記楊濤為代表的領導班子支持下,這條“雙向奔赴”的改革之路越走越順。

2024年上半年,相比2022年同期,醫院門診人數增長33.91%,住院人數增長26.48%,患者外轉人數下降45.7%,越來越多患者實現了“大病不出縣”。

“劉院長的手術已經排到明年了。”提起劉菲,整形外科的護士們言語間透露着自豪。如今,醫院不僅吸引着縣內的患者,還有省內外、國外的患者。曾經“槽點”滿滿的縣醫院,已經悄然變成遠近聞名的“網紅醫院”,並於2023年以全省第一名的成績順利通過全省二級綜合醫院的“統考”。

但劉菲並不滿足於此,三年的援建期很快會結束,留下一支“帶不走的醫療隊”,才是長久之計。除了上海專家“傳幫帶”外,醫院還選拔了“種子選手”到上海九院培訓學習。“帶土移植”培養模式下,一支有技術、有溫度的醫療隊伍正在瀾滄迅速成長。

(四)“我們瀾滄”

2024年盛夏,劉菲和李援緣一家再次相見。熱鬧的院子裏,李援緣的父親李阿榮得知劉菲明年就要離開瀾滄了,神情中閃過一絲失望:“別走了,留下來嘛!”劉菲笑了笑,轉過身摸摸李援緣的小腦袋。李援緣咧着嘴,笑得格外燦爛。

“這是我在這裡援建的緣分。”在2023年第十屆全國科普講解大賽現場,劉菲這樣解釋“李援緣”這個名字。大賽中,劉菲把這段援滇故事講給了全國觀眾聽,並獲得了大賽一等獎。在介紹自己時他特意強調:“我是來自雲南的劉菲。”

“他走到哪,都是説‘我們瀾滄’,很少提及上海,這一點讓我非常感動。”醫院黨委書記楊濤感懷地説,全院上下都能感受到他在用心用情幫扶瀾滄。

第一次下鄉義診、第一次遇到李援緣、第一次學唱拉祜歌……兩年間,抖音粉絲50萬的“網紅博主”劉菲,用鏡頭記錄了自己援滇的點點滴滴,並把這段故事講給全國網友聽。因為他的“代言”,更多社會力量涌入邊陲之地,支援地方發展。

“這將是我人生中最寶貴的一段經歷。”回望這段援滇路,劉菲也説不清自己從哪一刻開始,真正融入了這片土地,對這裡的百姓有了難以割捨的牽掛。

因為一次援建,劉菲與瀾滄結緣。這份跨越千里的山海情緣,也讓無數“李援緣”的命運,在這裡改寫……

統籌:李星佺 羅蓉嬋

策劃:期俊軍 張成 劉暢

撰文/腳本/配音:期俊軍

拍攝:劉暢 婁新月 張成

剪輯:婁新月

美術製作/海報設計:陳思蒙

特別鳴謝:中共雲南省委組織部、雲南省農業農村廳、雲南省廣播電視局、上海市援滇幹部聯絡組、中共普洱市委宣傳部