19日,伴隨着第14個“中國旅游日”的到來,雲南省主會場活動在紅河哈尼族彝族自治州建水縣拉開序幕。一年前,2023年“5·19中國旅游日”主會場活動暨啟動儀式在雲南省騰衝市和順古鎮舉行,自此,雲南旅游發展開啟了新篇章。

梅裏雪山的日照金山奇觀(資料圖)。新華網發(李春雷 攝)

一年來,雲南的旅游業態、旅游産品、旅游模式不斷創新,科技、文化、農業、體育、非遺等新動能讓“旅游+”和“+旅游”的概念不斷得到推進,讓游客日益多元多樣的需求得到滿足。彩雲之南,這座以旅游聞名的省份正在用全新的姿態迎接世界各地的游客前來感受“有一種叫雲南的生活”。

雲南旅游的“新”答卷

一年前,雲南省委書記王寧在2023年“5·19中國旅游日”主會場活動暨啟動儀式上提出,旅游業是“大健康産業”,也是“幸福産業”。雲南將堅持生態高顏值和發展高質量齊頭並進,大力推進旅游轉型升級,實施旅游金牌工程,不斷擦亮雲南旅游這塊金字招牌;大力發展全域旅游,着力推進農文旅融合,打造游客心中的“詩和遠方”,讓游客在有“風”的地方吹散身心疲憊,在有“水”的地方潑散歡笑與祝福;不斷創新旅游業態、旅游産品、旅游模式,深入推進“旅游+”和“+旅游”,更好滿足游客日益多元多樣的需求;持續提升旅游品質和服務質量,不斷規範旅游市場,讓游客吃得安心、買得放心、玩得開心,打造更舒心的幸福之旅。

初夏,地處雲南省麗江市的玉龍雪山景區開啟“夏雪”模式(5月7日攝)。新華網發(趙慶祖 攝)

一年後,隨着第14個“中國旅游日”的到來,雲南緊緊圍繞“暢游中國·幸福生活”主題開展雲南省主會場活動,旨在深入發展綠色旅游,積極倡導文明旅游,將旅游是一種生活方式、學習方式、成長方式理念,深刻融入到“有一種叫雲南的生活”,讓“中國旅游日”更加深入人心。活動中的建水古城·儒學之旅、供銷記憶·時光之旅、古城主題小火車米軌時光之旅、夏日鄉愁之約等也濃縮着雲南旅游一年來的“新答卷”。

“狀元號”米軌火車(資料圖)。新華網發(鄭乃鶴 攝)

一年來,雲南旅游不斷推陳出新。2023年,全省接待游客10.4億人次、旅游總收入1.4萬億元,分別增長24%、52.3%,分別恢復到2019年的129%、130%,“有一種叫雲南的生活”成為世人嚮往的“詩和遠方”。今年一季度,在冬春氣候優勢和假日經濟的雙重作用下,雲南省文旅經濟延續回升向好態勢,實現“開門紅”“開門好”。一季度,全省接待游客3.0億人次、實現旅游總花費3917.3億元,同比分別增長5.3%、16.1%。

雲南旅游的“新”業態

中國旅游日的起源與明代旅行家徐霞客密切相關,《徐霞客游記》開篇《游天台山記》中的日期(公元1613年5月19日)被選定為中國旅游日。這一天,是徐霞客從寧海西門出發,開始他偉大旅行生涯的重要日子,同時也為後人留下豐富的文化旅游瑰寶。而在《徐霞客游記》中,雲南所佔的分量是最重的。

航拍視角下的景洪城區(資料圖)。新華網發(西雙版納州委宣傳部供圖)

被徐霞客鍾愛的雲南究竟因何成為旅游大省?雲南有着“植物王國”“動物王國”“世界花園”的美譽,豐富的生物多樣性賦予了雲南發展旅游得天獨厚的自然條件;26個民族讓雲南成為全國民族種類最多的省份,多姿多彩的民族文化是雲南發展旅游的重要根基;中國“普洱景邁山古茶林文化景觀”的申遺成功以及靈動豐盈的滇文化,讓雲南旅游發展擁有了深厚的文化底蘊。

航拍視角下的景邁山(資料圖)。新華網發(劉東 攝)

正因如此,雲南一直以來都是一座以旅游見長的省份。麗江古城、梅裏雪山、蒼山洱海、熱帶雨林……雲南的老牌景區在雲南旅游業強勁復蘇的過程中,依舊釋放着魅力。但與此同時,新的旅游業態正在不斷興起。

中國科學院西雙版納熱帶植物園,流螢飛舞,星星點點,如夢如幻(4月23日攝)。新華網發(張嬌嬌 攝)

西雙版納傣族自治州是國內外知名的旅游地,2023年以來,當地多措並舉推動旅游業加速回暖,文旅康養深度融合,消費業態模式持續創新,促進消費全面升級。西雙版納加快推進歌朗河文旅綜合體、動巴拉嘎灑溫泉度假區等一批綜合效益突出的重大項目,支持野象谷爭創國家5A級景區,成功推出西雙版納世界旅游名城IP形象,“潑水節”“傣迪”等一批西雙版納特色文化品牌吸引力不斷增強,研學游、親子游、熱帶雨林徒步游成為西雙版納旅游新亮點。

野象家族齊聚野象谷戲水(資料圖)。新華網發(柴靜 攝)

獨特的自然風光、休閒愜意的生活令許多人對麗江心生嚮往。然而,除了傳統的旅游模式,麗江也正在不斷打造“旅游+體育”的新玩法。游客來到麗江,不僅可以飽覽優美的自然風光,還可以在玉龍雪山腳下騎行、在拉市海邊觀賞球賽、在中濟海體育公園休閒健身……麗江“文體旅”融合正在加速發展。

夜幕下的麗江古城以及賽事籃球場(3月17日攝)。新華網發(雲南省城市籃球聯賽組委會供圖)

親手做一個紫陶茶杯、聽一曲哈尼古歌、感受一次石屏海菜腔的魅力……“非遺+旅游”正在紅河州火起來。2023年,紅河州發布了10條精品旅游線路。這10條線路充分挖掘紅河的民族文化、自然美景、人文歷史等資源,讓非遺資源植入更多的文旅場景,形成非遺項目向旅游業態、場景、創新的轉化,為非遺保護傳承與旅游發展點燃新引擎、增添新動力。

……

雲南各地不斷創新,深入推進“旅游+”和“+旅游”,以期滿足更多游客的旅游需求。

雲南旅游的“新”賦能

“雲南這3條鄉村旅游線路等你來打卡”“這條鄉村旅游線路別錯過”……一年來,雲南鄉村旅游相關信息頻頻衝上熱搜。隨着雲南鄉村旅游業態日益豐富,玩法不斷“上新”,鄉村旅游成為鄉村振興的重要賦能。

雲南的鄉村美景(4月2日攝)。新華網發(柴靜 攝)

近年來,大理白族自治州堅持以鄉愁文化賦能鄉村旅游發展,打造詩化蒼洱、鄉愁大理特色品牌,除了大理古城、蒼山洱海,鄉村旅游也成為了大理旅游的新名片。在洱海之畔的喜洲古鎮,一派田園風光,如詩如畫。近年來,喜洲通過黨建引領、項目加持、文旅賦能,鄉村振興融合發展初見成效。獲評首屆“鄉愁大理·最美鄉村”的漾濞縣平坡鎮向陽村委會阿尼麼自然村已漸漸成為“藝術家的第二居所”網紅地,吸引了眾多游客慕名而來。特色民宿、餐飲、土特産加工等産業也隨着旅游一同興起,農文旅融合新業態加快發展,鄉村振興不斷得到賦能。

喜洲古鎮(4月1日攝)。新華網發(劉奕 攝)

作為一座民族風情濃郁的城市,鄉村旅游成為了游客體驗西雙版納民俗風情的主要方式。除了老牌的鄉村旅游景區傣族園,西雙版納鄉村旅游的形式也更加多樣化,置身於村寨中,可以徒步雨林、體驗農家生活、在稻田中“打卡”感受慢生活……除此之外,親子游、研學之旅等旅游形式也不斷在鄉村旅游中興起。據悉,西雙版納正在開展鄉村旅游創A行動,將符合條件的特色旅游村創建為A級旅游景區。

航拍視角下的西雙版納傣族園景區(2023年9月14日攝)。新華網發(劉雲 攝)

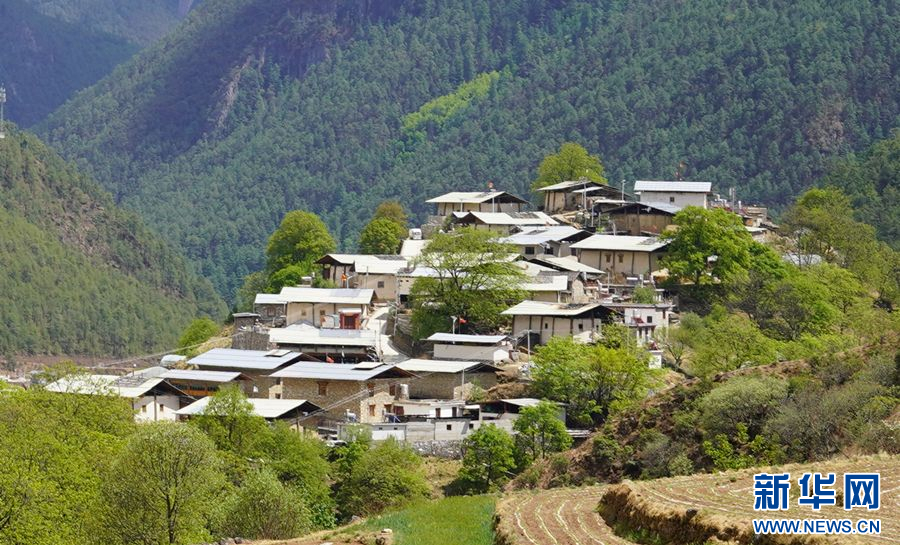

在迪慶藏族自治州,保留着濃郁的民族風情和文化的古村落也正在成為當地旅游新的熱門目的地。在香格里拉市東部的尼汝村,除了可以觀賞藏式特色民居、了解非遺文化,還可以通過徒步感受沿途自然美景。在香格里拉市尼西鄉湯滿村湯堆村民小組,尼西黑陶通過研學、非遺體驗等形式被越來越多的人知曉,尼西情舞、藏族造紙工藝、精美的木器製品及其絢麗的民族服飾都為當地鄉村旅游開發營造了濃厚的民俗文化氛圍。

香格里拉市東部的尼汝村(資料圖)。新華網發(柴靜 攝)

而在怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣的河西鄉,聽拉瑪人的民歌、在沖浪溫泉水上樂園泡溫泉、體驗農家風情,已成為許多游客的選擇,溫泉與民族文化賦予了這裡發展鄉村旅游的獨特條件,康養旅游成為當地的發展路子。

不同的民族文化、自然風光,讓雲南的鄉村旅游遍地開花,且都有着全新的體驗。

2023年,雲南省委辦公廳、雲南省人民政府辦公廳印發《雲南文化和旅游強省建設三年行動(2023—2025年)》,其中提出,在發展鄉村旅游助力鄉村振興方面,全省將規劃建設南方絲綢之路、茶馬古道等10條最美鄉愁旅游帶,推出山谷花海、茶咖果蔬等10條鄉村旅游特色線路,打造100個以上鄉村旅游集聚區,培育300個以上農文旅融合示範點;推廣“村民+合作社+&&企業+專業運營機構”的鄉村旅游多元發展模式,力爭全省鄉村旅游接待游客突破5億人次,收入達3500億元。

大理州洱源縣以花為媒,借花發展,帶動了當地休閒農業、觀光旅游業的發展(資料圖)。新華網發(羅新才 攝)

據雲南省2024年一季度經濟運行情況新聞發布會消息,雲南大力發展鄉村旅游,培育旅游休閒街區,推動元陽縣阿者科村、大理市雙廊村、玉龍縣玉湖村申報聯合國世界旅游組織第四批“最佳旅游鄉村”。一季度,全省鄉村旅游游客達1.30億人次、實現旅游花費617.04億元,同比分別增長7.1%、8.3%,助農增收成效顯著。

雲南旅游的“新”轉型

關於雲南旅游,潑水節的余溫尚未褪去。4月13日至17日(2024年潑水節期間),西雙版納州共接待游客203.19萬人次,同比增長1.49%;旅游總收入24.85億元,同比增長17.44%;景區入園52.03萬人次,同比增長35.53%。豐富多彩的民族文化節慶活動,讓來自國內外的游客深刻體驗了一次濃郁的民族文化盛宴,展現了西雙版納文旅新活力。

西雙版納潑水節現場(資料圖)。新華網發(徐華陵 攝)

4月12日至14日潑水節期間,紅河州元陽縣共接待游客11.7388萬人次,同比增長48.78%;過夜游客1.8125 萬人次,一日游客9.9263萬人次;旅游總收入12404.18萬元,同比增長39.7%。元陽再次迎來旅游熱潮,加速釋放經濟活力。

4月12日中午,在德宏傣族景頗族自治州芒市廣場,芒市2024年潑水狂歡活動啟幕。作為主會場,當天芒市廣場約有8萬名市民游客共享潑水歡樂。

……

芒市潑水節熱鬧開幕(4月12日攝)。新華網發(芒市融媒體中心供圖)

民族節慶正在成為雲南旅游的重要名片,除了潑水節,還有目瑙縱歌節、火把節等。具有民族特色的旅游形式正在加速雲南旅游從觀光到體驗的轉型,從而延伸出了越來越多的産業鏈。沉浸式的體驗讓越來越多的人愛上民族文化,文創産品、研學産品越來越受歡迎。

做工精細的彝繡耳飾(2023年6月9日攝)。新華網發(徐華陵 攝)

在西雙版納聚匠非遺文化傳播交流中心,不同年齡段的學生來這裡體驗民族手工藝製作,了解民族文化,並助力民族文化走出去;在楚雄彝族自治州,彝族刺繡這項古老的非遺手工技藝已經傳承了千年,如今,憑藉着一針一線,彝家阿姐們繡出了新生活,走出國門的彝繡文化,也為鄉村振興繪出了新圖景;白族扎染或藍或白,如水墨般暈染開來,其中飽含白族人民的淳樸之美和智慧的結晶,也成為了大理州旅游推介中最具代表性的技藝之一。

西雙版納聚匠非遺文化傳播交流中心內充滿民族特色的文創産品(4月1日攝)。新華網發(柴靜 攝)

2023年,《雲南省人民政府關於加快推動旅游高質量發展守護好雲南旅游金字招牌的意見》發布,其中提出緊緊圍繞“3815”戰略發展目標,全面把握新時代旅游發展新機遇,充分挖掘旅游資源新優勢,主動適應旅游消費新需求,持續增強旅游新供給,繼續強化旅游市場治理,大力推進文化和旅游強省建設,補短板、強弱項、揚優勢,實現全省旅游産業體系更完善、産品業態更豐富、市場秩序更規範、接待服務更優質、旅游形象更美好的目標,推動雲南成為人人嚮往的健康生活目的地。

雲南,也正圍繞着相關要求與目標不斷創新,不斷擦亮雲南旅游這塊金字招牌,讓“有一種叫雲南的生活”這一IP走進越來越多的人心中,讓越來越多的人前來感受“美好生活在雲南”。(完)