我在現場,記錄瞬間,成為歷史。

從2019年開始,我們開設了“我在現場”欄目,以新華社記者“沉下心、俯下身、融入情”的珍貴採訪經歷為內容,講述他們在重大新聞事件現場的所見、所聞、所想。

2023年,他們踐行“四力”,從“一帶一路”的重點工程到沿着長江、黃河、長城進行深度調研;從巴以衝突的現場到進入剛剛發生政變的非洲國家;從北極圈裏“冰上絲綢之路”的重點項目到大灣區熱火朝天的基建工程;從神舟飛船的發射、回收到“中國天眼”的成果爆發和運行維護;從京津冀嚴重水害到積石山地震災區的生命救援;從世錦賽、亞運會、大運會的國際賽場到“村超”、“村BA”這樣的鄉土賽事;從接力守護烈士英靈半個多世紀的父與子到為殘障兒童免費送教上門的鄉村教師父女……

他們凝固新聞的瞬間,記錄歷史。

從2024年1月1日起,“我在現場”欄目陸續播發多位新華社攝影記者在2023年的精品力作和照片背後的故事。希望他們的作品和講述,能帶給您希望與力量。

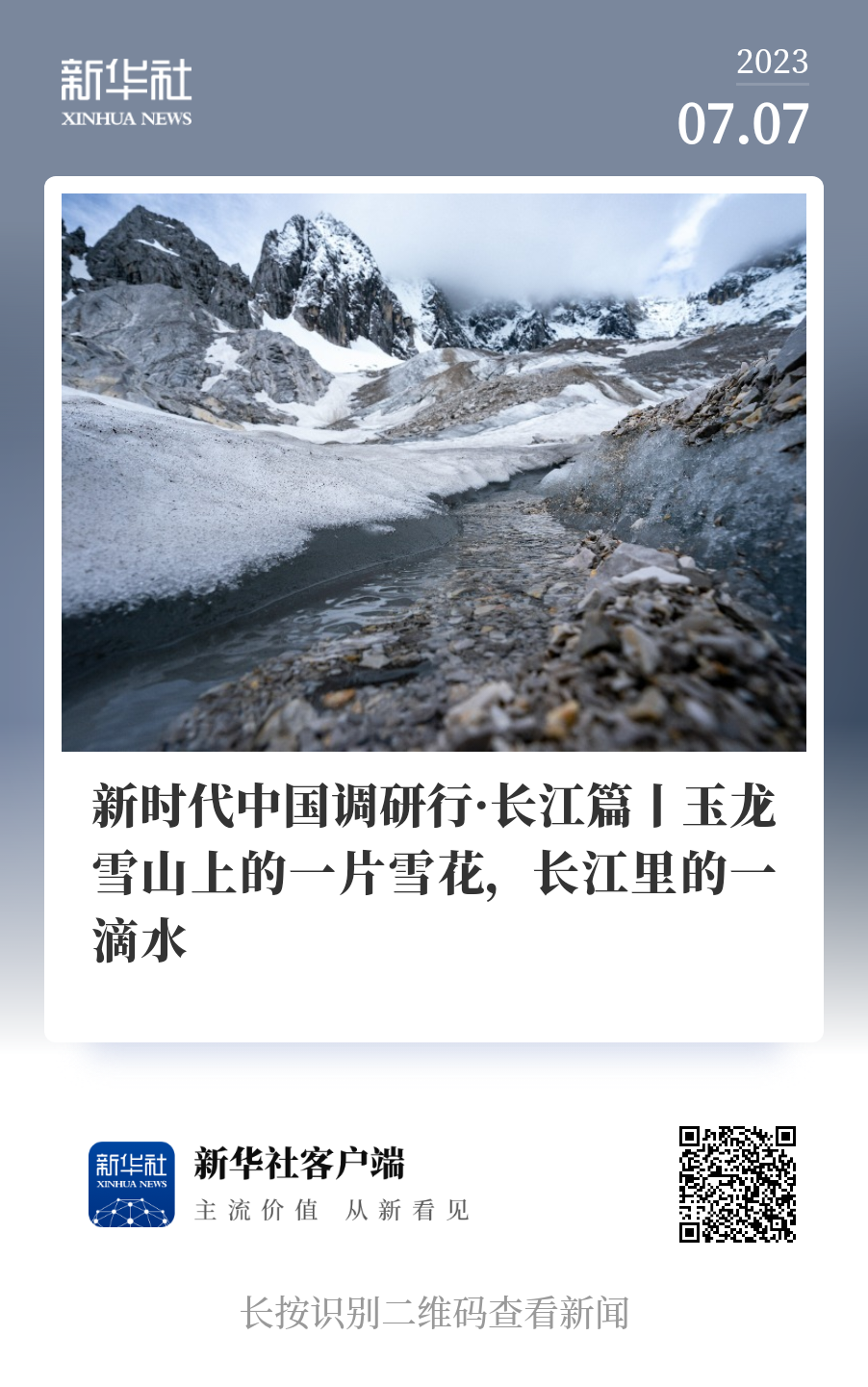

彩雲之南,“詩和遠方”的目的地,擁有着獨特的自然風光和豐富的民俗文化。在這裡,大自然的鬼斧神工和人類的智慧相得益彰,共同描繪出一幅幅美麗的畫卷。2023年,我曾攀登過閃耀着銀光的玉龍雪山、走過219國道、追逐過麗香鐵路線上飛馳的火車……我與時間賽跑,找尋那獨特的故事,用手中的相機捕捉生動瞬間,記錄七彩雲南的美麗變遷。

玉龍雪山之高——巍峨高聳的玉龍雪山之上,記錄與冰川打交道的人

玉龍雪山位於雲南省麗江市西北部,是亞歐大陸距赤道最近、規模最大的現代冰川區,因其形似一條騰飛的巨龍,故名“玉龍雪山”。玉龍雪山的冰川對於研究全球氣候變化和冰川演化具有重要意義。

這是玉龍雪山一景,左下為游客棧道,右側為白水河1號冰川(2023年6月16日攝)。

2023年6月中旬,我參加了“新時代中國調研行·長江篇”雲南段調研,玉龍雪山以其與金沙江特殊的關係受到關注,我們一起採訪那些與冰川打交道的人。

中國科學院西北生態環境資源研究院在此設立了玉龍雪山冰凍圈與可持續發展國家野外科學觀測研究站,即玉龍雪山站。自2006年以來,科研人員定期對雪山上的白水河1號冰川進行定位監測。

玉龍雪山站站長王世金(右一)帶領團隊成員與前來參加調研學習的滇西應用技術大學師生在玉龍雪山上合影留念(2023年6月16日攝)。

為記錄下科研人員監測冰川的工作身影,我們跟隨他們的腳步,先後兩次登上玉龍雪山。科研人員需要攜帶各種科研裝備,先坐纜車至海拔4506米處,再步行攀登至海拔4680米處,然後離開步道,進入科研觀測區域。由於巨大的冰體表面多被冰磧物覆蓋,走在白水河1號冰川之上,如果不仔細分辨,根本無法發現這與尋常的山體有何不同。

“隨着季節和溫度變化,冰面冰裂隙的寬度也會變化,我們需要根據實際情況辨別這些冰裂隙,避免發生事故。”玉龍雪山站站長王世金向我們介紹冰裂隙的形成原理,提醒我們注意安全。

玉龍雪山站科研人員攜帶設備行走在白水河1號冰川上,一旁是冰裂隙(2023年6月16日攝)。

在海拔4800米左右的白水河1號冰川實時定位監測點,科研人員取雪樣、水樣,我們則拍攝他們的工作情景。

玉龍雪山站科研人員在白水河1號冰川上查看冰川監測設備,受冰川運動影響,監測設備支架已經變形(2023年6月16日攝)。

玉龍雪山站站長王世金(右一)和團隊成員在白水河1號冰川冰面打鑽準備插入花桿(2023年6月16日攝)。

冰川表面,一條條由冰川融水匯聚而成的溪流源源不斷向低處流淌,站長王世金介紹,玉龍雪山冰雪融水部分流向麗江古城,再經大理州鶴慶縣併入金沙江,而白水河1號冰川融水匯流形成了玉龍雪山景區裏的藍月谷,最後流入金沙江虎跳峽段,為長江上游提供水量補給。

玉龍雪山白水河1號冰川融水形成的溪流(2023年6月16日攝)。

由玉龍雪山白水河1號冰川融水匯流形成的玉龍雪山景區裏的藍月谷(2023年5月17日攝)。

“我是一片雪,輕盈地落在了玉龍雪山頂……黎明時分,作為一滴水,我來到了喧騰奔流的金沙江邊,躍入江流,奔向大海。”作家阿來在《一滴水經過麗江》的散文中,通過擬人化的手法,以一滴水的視角,帶領讀者游歷了麗江,展現出了這座城市的美麗和歷史的厚重。從一片雪花到一滴水,然後匯入江河奔向大海,從阿來的散文裏,我讀出了雪山與大海的關聯。

219國道之長——沿着萬里國道,書寫平凡人的不平凡事

219國道北起新疆喀納斯,南至廣西東興,穿過新疆、西藏、雲南和廣西,完全建成後長達10065公里。她穿越雪山冰川、高山峽谷、江河湖泊、草原森林等不同類型的地形地貌,沿途的景觀豐富多樣,民俗風情濃郁。

7月中旬,我參加了行進式調研報道“國道之行 從雪山奔向大海”雲南段的採訪,在219國道經過的西雙版納州動臘縣、普洱市江城縣、紅河州金平縣、文山州西疇縣等地,我與報道組成員一起書寫一個個平凡人的不平凡故事。

在西雙版納州動臘縣,219國道與中老鐵路在此交會。來自動臘縣的傣族姑娘依波逢是中老鐵路國際旅客列車的一名乘務員。2023年4月,中老鐵路跨境旅客列車正式開行,依波逢憑藉擅長的老撾語優勢被選中值乘國際旅客列車。這條穿越自己家鄉的鐵路讓依波逢對其擁有別樣的情感,中老鐵路也讓她成為“全村的驕傲”。從跟拍依波逢的過程中,我感受到了一個傣族少女對遠方的渴望和對故鄉的眷戀,還有中老鐵路為這片土地上的人們增添的無限美好希望。

依波逢在昆明南站列車站&(2023年7月16日攝)。

依波逢(左一)在D887次列車上與小朋友互動(2023年7月16日攝)。

依波逢的外婆(右一)指導依波逢織布(2023年7月16日攝)。

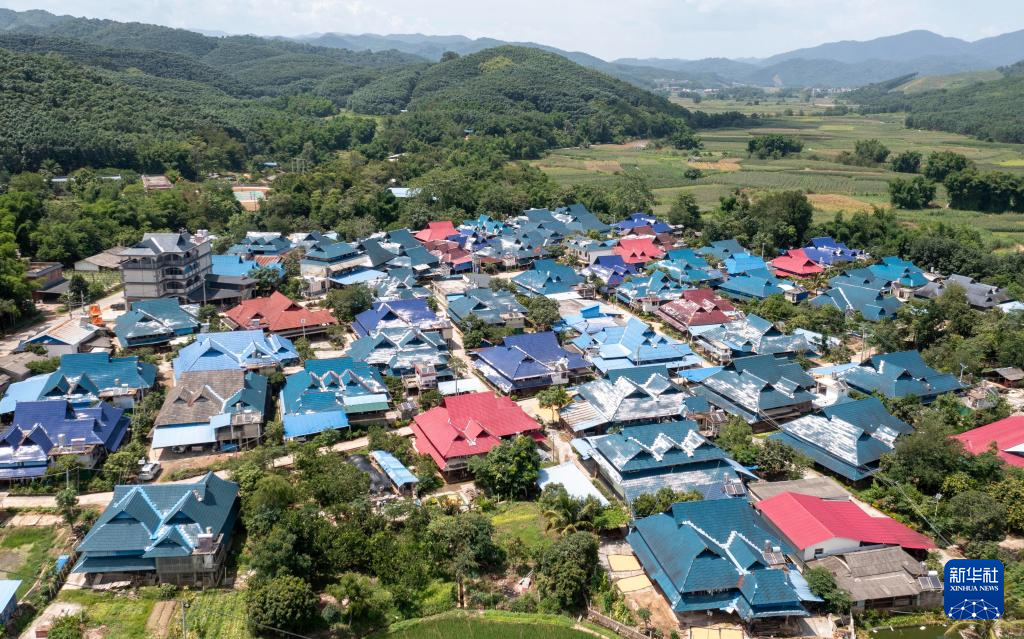

依波逢外婆家所在的動臘縣動伴鎮納卡村一景(2023年7月16日攝)。

依波逢(後右四)在外婆家門口和家人拍攝合影(2023年7月16日攝)。

在普洱市江城縣,219國道沿線經常上演着“象出沒”的故事。2011年,18頭野生亞洲象從鄰近的西雙版納州景洪市來到江城縣,隨後定居下來,當地野象最多的時候一度達到70多頭。為避免人象衝突,江城縣林草局亞洲象監測隊隊長刁發興和他的隊員一起常年對野象的行蹤進行監測,及時發布避象預警信息。早出晚歸,甚至是通宵達旦監測成了刁發興和隊員們的工作常態。野象監測是一項技術性很強且伴有危險的工作,從監測隊成立以來,刁發興始終堅守在自己的崗位上。在雲南,還有很多像刁發興一樣的亞洲象監測員在默默付出,守護着人象平安,從刁發興的故事裏,我看到了“堅守”。

一群野生亞洲象在江城縣一處稻田覓食(2023年7月19日攝)。

刁發興(左)和一名監測隊隊員在江城縣一處野象監測塔上查看野象活動情況(2023年7月19日攝)。

監測隊一名隊員在野外起飛無人機準備監測野象(2023年7月19日攝)。

刁發興(左二)和監測隊隊員在“生活車”旁用餐(2023年7月20日攝)。

在紅河州金平縣,70歲的拉祜族苦聰人張普忠趁着暑假和老伴王素英一起把孫子孫女帶回到他兒時生活的森林,通過憶苦思甜的方式教育孫輩珍惜現在的美好生活。在叢林裏就地取材搭個帳篷,用芭蕉葉給孫子孫女做身衣服,在孫輩眼中這也許是游戲,可這對於張普忠和老伴來説是實實在在曾經經歷過的生活。從20世紀50年代初被發現時的原始狀態到如今的幸福生活,張普忠見證了苦聰人的“一步跨千年”,所以他更加珍惜現在擁有的一切,他也在時時教育着年輕一代學會“珍惜”。

張普忠(左一)帶領妻子和孫輩出門準備進山(2023年7月23日攝)。

張普忠(左二)給孩子們演示以前的苦聰人如何搭建房屋(2023年7月23日攝)。

張普忠的老伴王素英(左)用芭蕉葉給孫子製作“衣服”(2023年7月23日攝)。

在文山州西疇縣,我國石漠化核心區,這裡99.9%的國土是山區、75.4%的土地石漠化,是全國石漠化程度最嚴重的地區之一。採訪中,我來到了西疇縣西灑鎮岩頭村,見到了村民小組長李華明。為打通村子與外界的連接,李華明帶領15戶人家苦幹10餘年,硬生生在懸崖上打通脫貧致富“最後一公里”。當下,李華明依然守在村裏,正忙着帶領群眾發展生産、籌辦農家樂、開展村容村貌建設。“苦熬不如苦幹,等不是辦法,幹才有希望”的西疇精神給我上了一堂生動的“實幹”課。

這是西疇縣山間公路,右側這條是岩頭村村民小組長李華明帶領群眾修建的最後一公里進村道路(2023年7月26日攝)。

拼版照片:左圖為李華明(左)、楊運富(中)和李光才一起在他們修好的出村路上合影(2023年7月26日攝);右圖為2008年李華明(下)和同伴在修路時在懸崖上打炮眼的資料照片(西疇縣融媒體中心供圖)。

李華明所在的西疇縣西灑鎮岩頭村一景(2023年7月26日攝)。

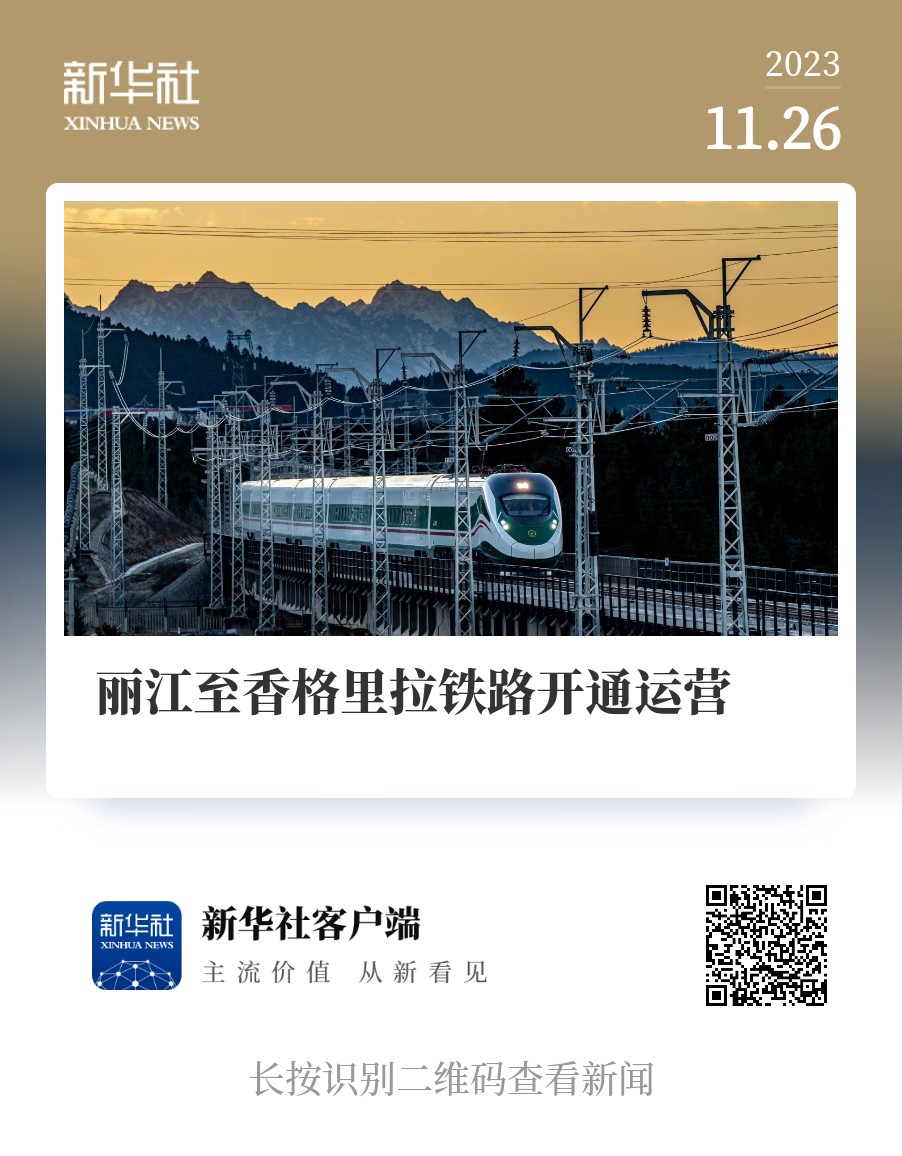

麗香鐵路建設之難——九年艱辛築路,一朝幸福直達

2023年11月26日,麗江至香格里拉鐵路開通運營,我與同事一起對此進行了全媒體報道。麗江和香格里拉兩地間最快1小時18分可達,昆明經大理、麗江可直達香格里拉。這條鐵路的開通,標誌着迪慶藏族自治州結束了不通鐵路的歷史。

參加麗香鐵路開通儀式的嘉賓在香格里拉站站前廣場手持紀念車票合影(2023年11月26日攝)。

乘客(左二、左三)和鐵路工作人員在麗香鐵路開通首發列車前合影(2023年11月26日攝)。

乘坐麗香鐵路開通首發列車的嘉賓在車廂內展示紀念車票(2023年11月26日攝)。

麗香鐵路設計時速140公里,全長139公里,鐵路海拔高度變化大,是典型的高原鐵路,沿線地形地質條件極其複雜,堪稱“地質博物館”,建設難度罕見。近幾年來,我曾多次採訪報道麗香鐵路建設情況,特別是金沙江特大橋和哈巴雪山隧道建設。

麗香鐵路金沙江特大橋(無人機球形全景照片,2023年11月25日攝)。

麗香鐵路金沙江特大橋,遠處是麗香高速公路橋(2022年7月26日攝)。

麗香鐵路金沙江特大橋,遠處是玉龍雪山(2022年7月27日攝)。

在金沙江虎跳峽段,峽谷兩岸分別是玉龍雪山和哈巴雪山,一座金沙江特大橋飛跨兩岸,連着玉龍雪山隧道和哈巴雪山隧道。一橋連兩隧,麗香鐵路的建設難度在這裡得到了集中體現,而哈巴雪山隧道又是難中之難。長度不到10公里的哈巴雪山隧道,動車通過只需3分鐘,但從2014年動工起,建設者奮鬥了9個年頭,受高地應力、軟弱圍岩影響,隧道施工難度很大。一般隧道用於控制圍岩變形、防止坍塌的初級支護只需要一層,而哈巴雪山隧道用到了三層初級支護。

工人在哈巴雪山隧道內施工(2022年7月27日攝)。

一名工人在哈巴雪山隧道內指揮裝載機移動,受高地應力影響,隧道內壁出現變形(2022年7月27日攝)。

隧道建設期間我曾兩次深入哈巴雪山隧道採訪,這裡隨處可見被彎折的鋼架,這是因為新開挖的隧道每天都在以幾厘米甚至十幾厘米的速度在向內收斂,隧道不斷變形坍縮,巨大的地應力壓彎了隧道內的鋼架。施工人員一直和山體擠壓導致的隧道變形搶時間,不僅要在完成開挖後的第一時間迅速做好支護,還要不斷對收斂變形的山體進行反復開挖。

工人在哈巴雪山隧道內施工(2022年7月27日攝)。

工人在哈巴雪山隧道內施工(2022年7月27日攝)。

2014年開工建設以來,建設者持續攻關,創新工藝,建成20座隧道、34座橋梁,橋隧總長達102.5公里,橋隧比73.4%。目前,全線申請國家發明專利18項,國家實用新型專利34項,省部級工法39項。麗香鐵路建設為我國高原鐵路建設積累了寶貴經驗。

麗江古城聞名遐邇,玉龍雪山閃耀着銀光;迪慶州融雪山、峽谷、森林、草甸等景觀於一體……這條美麗天路把這一個個熠熠生輝的景點景區連在一起。同時,麗香鐵路將帶動沿線地區産業發展,進一步鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興,使邊疆地區群眾更好融入全國發展大局。

掃描下圖中的二維碼,觀看陳欣波2023年的更多作品:

策劃:蘭紅光

統籌:魚瀾、費茂華、周大慶、劉金海

記者:陳欣波

編輯:王海燕、尹棟遜、盧燁