用活後扶資金 産業多點開花

——探訪中老鐵路沿線雲南移民新村變化

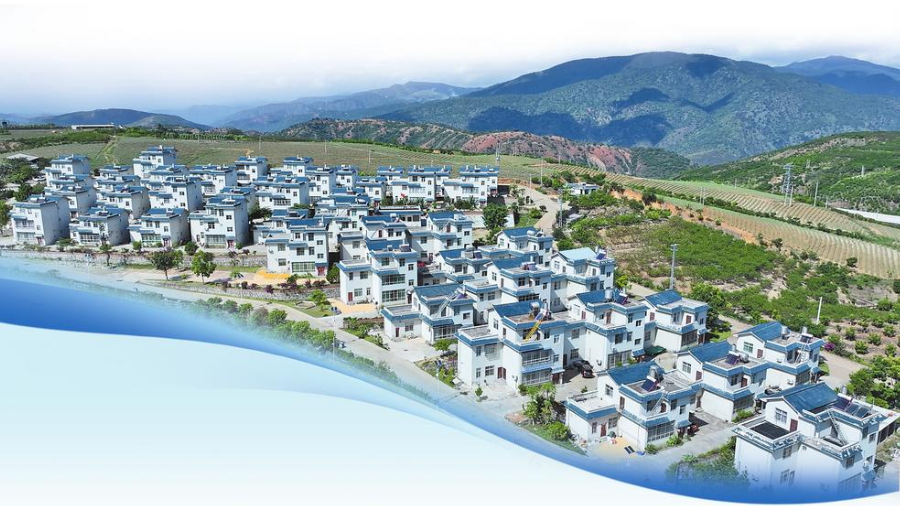

元江哈尼族彝族傣族自治縣曼來鎮老箐村新貌

安寧市八街鎮向陽村院壩會

大歇場移民研習絕版木刻

寧洱移民農産品加工廠

今年是共建“一帶一路”倡議提出十周年,作為“一帶一路”標誌性工程的中老鐵路,也即將迎來通車營運兩周年。

這條長1000多公里的“鋼鐵巨龍”,為沿線地區帶來了百年難遇的發展機遇。近日,雲南省搬遷安置辦公室組織省內媒體記者走進中老鐵路沿線的雲南移民新村,用腳步去丈量、用鏡頭去捕捉、用心去感悟沿線搬遷群眾的幸福生活。近年來,省搬遷安置辦用活用好移民後期扶持項目資金,移民群眾積極參與,庫區經濟發展呈現出多點開花的良好局面。

發展轉型 從“輸血”轉向“造血”

受益於中老鐵路的通車,一系列互聯互通、互惠互利的發展機遇接踵而至,移民後期扶持項目也從保生活轉向謀發展階段。

呈貢區繆家營社區共有578戶1846人,其中55人因1957年建設松茂水庫,由劉家營社區搬遷至繆家營社區。繆家營社區位於李旺山、小尖山連片區,獨特的地理位置和氣候尤其適合種植寶珠梨,寶珠梨已成為了當地的傳統産業。依託得天獨厚的自然資源,結合生態農業發展理念,2018年,在省、市各級黨委和政府的幫助下,昆明市搬遷安置辦以寶珠梨文化為依託,先後投入移民後期扶持資金280多萬元,打造出雲南果逸花谷寶珠梨文化旅游區。該項目佔地500畝,總建築面積1600多平方米,主要以寶珠梨種植、保育,花果蔬菜種植,旅游觀光為主,集農文旅融合於一體的特色項目。2021年,果逸花谷被命名為雲南省科普示範基地。

目前,基地組建了科普創意人才工作室,自主研發了以農業資源及寶珠梨文化為核心的四大類十大項科普主題活動,包括科普驛站、耕讀傳家、魔法森林三大主題科普片區,在原有基礎上延伸出科普春秋游、科普研學夏冬令營、科普研學講座、科普手工體驗、果樹種植管養及蔬菜種植科普農事體驗、梨花節、豐收節科普展示等形式多樣的科普主題活動。截至目前,果逸花谷累計接待游客20萬餘人次,助推了當地産業轉型升級,實現了移民群眾就地就近就業,帶動了周邊社區368名移民群眾增收。

繆家營社區的産業培育,為移民新村可持續發展開闢出一條綠色、創新、有特色的新路子,為後扶項目資金投入提供了借鑒。

連片推進 變單打獨鬥為組團發展

中老鐵路為西雙版納傣族自治州發展注入了新動能。西雙版納州搬遷安置部門創新工作機制,推進移民後扶工作提質增效。

翻修墻面、美化圍墻、更換設施……在移民後扶項目資金的助力下,景洪市嘎灑街道曼勉社區曼賀回安置區村容村貌煥然一新,群眾幸福感滿滿。

動臘縣動臘鎮補蚌村委會哈臘村民小組村民王紅梅家鄰近望天樹景區,每逢節假日,這裡游人如織。“搬遷安置辦給我們很大幫助,除了資金上的扶持,還幫助大夥發展産業,我打算把老房子拆了,蓋個新房做農家樂或者是民宿。”王紅梅對未來充滿希望。

近年來,西雙版納州搬遷安置辦在移民群眾相對集中的大中型水庫庫區和移民安置區,探索實施移民新村整縣(市)連片移民安置點。

為充分發揮移民資金撬動作用,搬遷安置部門編制完成了《景洪市曼飛龍水庫庫區和移民安置區嘎灑街道連片“美麗家園·移民新村”建設項目》,總投資5980萬餘元,按照主導産業突出、住房安全宜居、基礎設施完善、公共服務配套、人居環境優美和自治管理到位6個目標和32項指標體系建設。

“在全力推進移民産業發展和移民新村建設的同時,激發群眾內生動力同樣重要。”西雙版納州搬遷安置辦主任肖維民説,用後期扶持資金扶持地方特色産業和借助龍頭企業規模優勢、研發優勢、市場資源優勢,大力推進移民産業發展,是搬遷安置部門的另一個任務。

2023年,西雙版納州搬遷安置部門立項了總投資5695萬餘元的曼飛龍水庫安置區嘎灑街道辦糯玉米産業發展示範建設項目,由曼飛龍水庫主移民安置區移民合作社與西雙版納農數科技有限公司合作,採取“公司+移民合作社”模式,帶動嘎灑街道18個移民村1324名群眾發展。“項目建成後,企業優先招聘移民群眾,優先收購移民群眾糯玉米,最大限度保障移民群眾利益,穩定農産品銷路,助推其他産業發展,保障移民群眾增收致富。”項目相關負責人介紹。

以租代購 小投入撬動大發展

中老鐵路的運營,促進了沿線城市的産業發展,為普洱的茶葉、咖啡、水果、蔬菜等特色産業拓寬了銷路。

10月25日,寧洱哈尼族彝族自治縣下起了小雨,濕潤了大地,送走了乾燥。在寧洱鎮民政村普洱響農農業科技開發有限公司農産品加工廠,剛剛收購來的新鮮堅果整齊劃一,廠房內機器轟鳴,裝載機來回搬運,工人們正在對堅果上料、脫皮、清洗、篩選、烘烤,進行初加工處理。這個加工廠佔地4800平方米,投資近1400萬元,其中移民扶持基金480萬元,可加工堅果、咖啡、百香果、蔬菜等,是集農産品加工、冷庫儲存於一體的加工廠。

近年來,寧洱縣庫區及安置區通過“村黨支部+合作社(村集體)+公司+移民”的運作模式,通過招商引資,大力發展咖啡、堅果、百香果等農産品加工,帶動農戶種植經濟作物,促進移民村級集體經濟壯大,調整庫區産業種植。

加工廠每年可加工農産品5000噸,解決30多個移民群眾的就業需求,每年支付務工工資近100萬元,加上近20萬元的“以租代購”和項目投資分紅,保障了村級集體經濟收入,成為寧洱縣發揮資源稟賦,做大做強特色農産品的重要渠道之一。

提及到寧洱投資建廠的原因,普洱響農農業科技開發有限公司負責人自富總結了3大優勢。首先是資源優勢,寧洱縣雨量充沛、日照充足,非常適合農作物的生長;加之土地資源豐富,便於大規模種植。其次是政策優勢。近年來,寧洱縣為培育新型農業經營主體,加快推進土地整體流轉,由村黨支部和合作社(村集體)與農戶簽訂土地流轉協議,為規模化發展提供了必要條件。同時,利用移民後扶項目資金整合項目,既減輕了企業徵地、建設的難度,還降低了企業負擔。最後是交通優勢。長期以來,交通不便一直是制約農業發展的瓶頸,中老鐵路運營後瓶頸迎刃而解,今後産出的蔬菜、水果可以高效運輸到全國各地。基於這些優勢,2022年以來,公司又先後建設了百香果種植基地、果汁生産基地和蔬菜種植基地等項目。

“以小項目、小投入,撬動龍頭企業大投入、大融合,延伸了産業鏈,讓移民後扶項目資金用在刀刃上,發揮四兩撥千斤的作用。”寧洱縣搬遷安置辦主任李紅杉&&。

把移民後扶項目資金投入到優勢特色産業,調整了産業結構,優化了發展環境,讓黨委、政府、企業、移民群眾形成合力,凝心聚力發展産業,實現多贏。

以文化人 將文化優勢轉化為産業優勢

依託瀾滄江庫區資源,糯扎渡庫區積極挖掘生態旅游資源,大力發展休閒觀光産業,讓庫區變景區、田園變公園,帶動移民群眾增收致富。

錯落有致的民居、乾淨整潔的小巷、造型別致的路燈、古樸厚重的門飾、石板古道的蹄印,這是瀾滄拉祜族自治縣糯扎鎮雅口村大歇場特有的藝術符號。

雅口村88戶村民是糯扎渡水電站的安置移民。過去,由於交通不便、信息閉塞,缺乏替代産業,群眾生活困難。

等辦法不如找辦法。為了移民群眾的發展,當地搬遷安置部門利用後扶項目資金,從2016年起,先後投入1074萬元,整合地方資金等,投入6759萬餘元用於改善基礎設施、修路築橋等。“以前趕集27公里要3個小時,現在坐車15分鐘就到了。”當地移民群眾説。

解決了交通問題,搬遷安置部門和當地黨委、政府瞄準發展這個關鍵,確定了以文促旅、以旅彰文思路,把文旅融合作為高質量發展的重要抓手,做大做強茶馬古道文化旅游資源。

歷史上的大歇場,是茶馬古道上的重要驛站。長期以來,少數民族雜居、馬幫往來、刀耕火種讓不同的文化在這裡碰撞交織,積澱出獨具特色的地域文化。大歇場茶馬古道博物館是瀾滄縣第一個鄉村博物館,展廳面積達700平方米、展品超過3000多件。自2017年建成至今免費開放,迄今接待游客3萬餘人次,已成為大歇場的文化名片。

“讓游客走進來,感受我們的自然風光和馬幫文化,更要將我們的文化帶出去,讓更多的人了解大歇廠。”糯扎渡鎮黨委書記萬國林説。

絕版木刻是在傳統套色木刻基礎上發展起來的一種凸版技法,由於刻印完最後一版後不能留下再印,亦被稱為絕版套色木刻,是中國四大版畫流派之一。2018年以來,搬遷安置部門利用後扶項目資金,採用“請進來”教學、“送出去”學習的方式,在大歇場開展絕版木刻教學培訓和研習,建成瀾滄縣第一家農民畫培訓基地、農民絕版木刻創作培訓基地,讓當地絕版木刻聲名鵲起。一張張出自當地百姓之手、散發着濃郁鄉土氣息的版畫作品不斷“走”出普洱,到上海、北京等地展出、拍賣。依託本地文化資源優勢,讓傳統文化變得可見、可觸、可感,絕版木刻也成為了大歇場的另一張名片。

此外,大歇場還先後舉辦了“我們的中國夢——文化進萬家”、“村晚”、慶祝中國共産黨成立100周年文藝晚會、文化遺産日系列展示活動、聶耳交響樂團惠民演出等活動,不斷鞏固鄉村文化陣地,推動基層精神文明建設,助力文旅融合與鄉村振興。

“圍繞以文促旅、以旅彰文理念,整合當地自然、人文、産業資源,提升文化旅游整體品質和知名度,讓大歇場的文化優勢轉化成産業優勢。”普洱市搬遷安置辦公室主任施約波説。

共同富裕 向內求突破向外求發展

玉溪市牢牢把握中老鐵路通車的重大機遇,抓住國際大通道帶來的各項政策紅利機遇,大力發展鐵路經濟,優化沿線産業布局、構建現代産業體系,推動沿線産業高質量發展。

元江縣的曼來社區箐門口、石腳地、馬鹿洞、橋邊4個移民小組,是20世紀80年代初搬遷到這裡的水庫移民。昔日的曼來社區到處是荊棘,遍地風化石,老百姓住的是土掌房,喝的是壩塘水,晴天塵土飛揚,雨天道路淤泥,生存條件艱苦。

多年來,在省、市各級黨委、政府的幫助下,通過移民後扶政策支持,元江縣以産業發展和新農村建設為重點,引導群眾調整農業種植結構,改種以芒果、荔枝、龍眼為主的熱帶水果,至今種植面積已發展到2760余畝,人均年收入近2萬元。

社區“兩委”牢固樹立産業富民和産業先行的發展理念,利用退耕還林、移民貼息貸款等政策,及時調整産業結構,確定了“階梯式”種植模式,即海拔800米以下種植芒果、荔枝、龍眼,800米至1200米種植桃李。

搬遷安置部門積極爭取了“美麗家園·移民新村”建設項目支持,在村內實施道路硬化、人畜分離、村莊美化綠化亮化、特色民居改造等工程,基本實現了産業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕這一目標,成為了遠近聞名的富裕村、生態村、文明村。2009年和2012年,4個小組分別獲得第五批、第六批省級文明村稱號,2015年榮獲全國文明村稱號。

峨山彝族自治縣化念鎮的念江、念溪、平樂、清源4個安置點安置着因溪洛渡大型水電工程建設而外遷移民的664戶2997人,是溪洛渡水電站雲南庫區最大的外遷移民農業集中安置區。

多年來,移民群眾以種植蔬菜為主。為提升蔬菜種植水平,搬遷安置部門先後組織428人次移民群眾赴楚雄、紅河、大理等地學習蔬菜種植技術,有條件的農戶嘗試發展水果種植。目前,4個安置點種植蔬菜5000余畝、年産量約2.1萬噸,種植水果面積800余畝、産量500噸左右,還成立家庭農場4個、專業合作社3個,累計入社農戶48戶,實現了移民群眾搬得出、穩得住、能致富的目標。

近年來,峨山縣利用昆曼國際大通道、泛亞鐵路中線交通樞紐優勢,圍繞雲南綠色鋼城建設,推進鋼鐵産業集群發展,形成以玉昆項目鋼鐵冶金及加工配套産業為主、現代物流業為輔的化念産業集聚區。“十四五”期間,化念新區將成為雲南綠色鋼城城鎮配套發展空間最大的載體,打造成輻射南亞東南亞的現代鋼鐵産業基地、服務鋼鐵産業的現代智慧物流基地、産城融合的現代産業新城。

省、市搬遷安置辦緊抓機遇,投入2000萬元項目資金在周邊規劃建設了化念綜合物流園,項目建成後每年産生的經濟效益將反哺到安置點個人和集體經濟。

隨着總投資212億元的玉昆鋼鐵項目的投産運營,鋼鐵産業全産業鏈的延伸,預計將帶動2萬餘人就業。

社區美、産業旺、百姓富,後扶項目改善了移民村組公共設施和基礎設施條件,優化了移民群眾生産、生活環境,促進了庫區和移民安置區經濟社會發展,進一步維護了庫區和移民安置區社會穩定。(記者 姜定才 通訊員 郭嘉興 梁紅清)