新華網昆明7月27日電(景超平 楊丹清 李源欣 石韞琪 白旭)在佤族人的語言中,“司莫拉”是“幸福的地方”。佤寨村民趙仁新這些年越來越深刻地感受到了這個名字的含義。

司莫拉佤族村七彩稻田畫

從雲南省騰衝市區出發,到達13公里外的三家村中寨司莫拉佤族村,開車不到半個小時。

“道路”是趙仁新提到“幸福”時最先想到的詞。不但連接外面世界的道路平坦便捷,村子裏也發生了翻天覆地的變化。

“以前村子裏都是泥滑路,出門是會摔跟頭的。”趙仁新回憶起小時候時説。現在,這個傍山而建的佤寨裏延伸上下的小道由石板鋪就而成。

司莫拉佤族村石板路

走在司莫拉村子裏,可以見到每家每戶的庭院都乾淨別致。“村民自己會比誰家更乾淨,久而久之,整潔有序就成了人們的習慣。”趙仁新介紹説。以前,豬牛羊的糞便都堆在路邊,而現在,村裏連蒼蠅也見不到幾隻。

這樣的景象讓人很難想到,這個有着500多年的古老村寨曾經貧窮落後,“看寨不是寨,茅草壘成堆;夏恐屋漏雨,冬怕冷風吹”。

2014年,全寨72戶304人中,還有建檔立卡貧困戶16戶71人,貧困發生率23.4%,村民年人均可支配收入僅4600多元。這裡常年居住的以留守老人為主,居住者最少時只有200人左右。村民主要靠種植水稻、玉米、油菜和外出務工維持生計,人均年收入不足千元。

司莫拉佤族村的孩子們正在跳竹竿舞

從那時起,司莫拉通過整合民族團結示範村、美麗鄉村、交通、旅游等項目,先後實施了危房改造、通暢工程、亮化工程等基礎設施建設。2020年6月,司莫拉幸福佤鄉旅游專業合作社建了起來,統籌村裏鄉村旅游發展。

旅游業帶動村子經濟發展,也讓部分村民的就業有了着落。2020年以前,趙仁新在外務工,如今他在自己家裏開店,商品是直接從周邊農戶家收來的,包括當地的各類菌子和中藥材。

司莫拉佤族村村民的牛肉乾售賣攤位

在司莫拉佤寨村旅游景點處,小吃店和農副産品店佔了商鋪中的大多數,不少都是趙仁新這樣的村民開辦的。

村民趙仁新家出售的農副産品

隨着寨子旅游業向好發展,在外務工的村民中,有三分之一的人選擇回到寨子裏,如今司莫拉佤族村現有居住村民290人左右,這個原本的“留守村”留得住年輕人了。

同時,村民生活水平顯著提高。2021年,全村接待游客19.8萬人次,實現農民人均可支配收入18860元,比2019年增加7412元;脫貧戶人均可支配收入達17672元,比2019年增加7214元。

村民李發順家為方便做生意,購置了3&&冰箱。村民趙興雙家裏,今年年初換了新的大彩電。

趙仁新依靠商鋪獲得了穩定的收入來源,而作為女兒的爸爸、父母的兒子,趙仁新説的最多還是陪伴女兒和父母的時間變多了。他六歲的女兒即將升入小學,母親和他一起經營家裏的小店,他坦言,這樣的幸福感是在外務工不能體驗到的。“現在我女兒很粘我,回家可以照顧家裏人,何樂而不為呢?”

隨村民生活水平一同改變的,還有村裏的文化教育氛圍。在司莫拉村乾淨現代的幸福書吧裏,聚集了不少游客和當地村民。近幾年,司莫拉村通過合併學校、集中師資和硬體設施等方式將資源進行重新整合,再加上政府給予的教育補貼,整個村子的教育環境逐步改善,村民們的教育觀念在轉變。

村委委員馮懷照感嘆道:“過去,我們還需要一戶一戶挨家勸初中年齡的孩子去至少讀個職業學校;現在大家自發地會來諮詢助學貸款的事宜,村子裏走出的大學生也越來越多了。”

他介紹説,截至目前,村子裏已經出了21名大學生。

村民李發順家的大女兒目前正在寧夏回族自治區攻讀研究生,趙興雙的二女兒大學畢業後成為了一名中學教師。當談到如今的“幸福感”,趙興雙笑着&&自己的幸福就是“可以好好接送孫女上下學,陪着她好好讀書”。

這樣翻天覆地的變化發生的同時,村子裏有一些東西一直保留着。

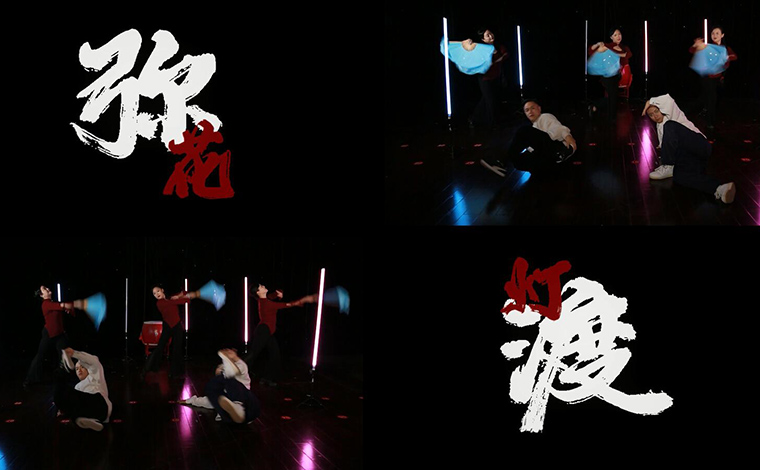

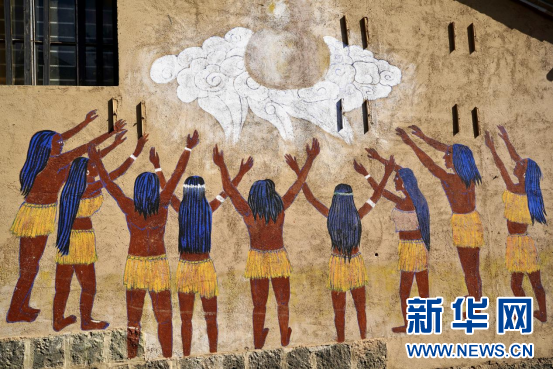

作為一個傳統的佤族村,這裡仍完整保留着佤族婚、喪、嫁,娶獨特的祭祀儀式,堅持着“供奉土主、牛叢會”等原始宗教民俗。村裏象徵着謙和與善良的牛頭圖騰隨處可見,表現佤族人民生活場景的彩色壁畫生動逼真。同時佤族兒女能歌善舞,著名的“甩發舞”,神聖的“木鼓舞”,舞風古樸粗獷、熱情奔放。每逢節日村口的廣場上熱鬧非凡。

司莫拉佤族村的壁畫

司莫拉佤族村佤族木雕

佤族人敬樹,村裏的古樹參天。在中寨人心目中,寨樹有神靈護體,蘊藏着巨大的神奇力量,是能讓他們受益的吉祥樹。如今司莫拉佤族村的森林植被覆蓋率超過72%。

司莫拉佤族村村口的神樹

佤族人愛水,寨中水流不息。第一代佤族人選址時就已經在考慮人與生態的關係,“如果這個地方樹都無法成活,那人就更活不了了。”趙仁新也非常感慨。“我們現在不重視環境保護,未來帶來的就是人的災難,保護環境才是保護自己嘛!”

在村子中心的司莫拉佤族民俗文化陳列館,一些游客和村民邊跳舞邊唱起了《阿佤人民唱新歌》。“村村寨寨哎打起鼓敲起鑼,阿佤唱新歌。”他們唱道。“道路越走越寬闊,越寬闊。”(完)