走進雲南省昆明市滇池草海南部大泊口水域水生態修復示範區,放眼望去,湖水碧波蕩漾,水生植物搖曳生姿,藍天白雲交相輝映……望著眼前的這一片水域,致公黨雲南省委會生態環境委員會主任、昆明市滇池高原湖泊研究院副院長潘珉不禁感嘆:“滇池生物多樣性逐步恢復,是滇池保護治理的一個‘縮影’。”

近年來,潘珉圍繞湖泊富營養化與生態修復領域關鍵科學技術問題,組織團隊常年開展滇池生態系統結構功能研究、生態智能感知及生態修復新技術研發,在以滇池為代表的雲南高原湖泊保護治理專業領域發揮了較強的引領和示範作用。

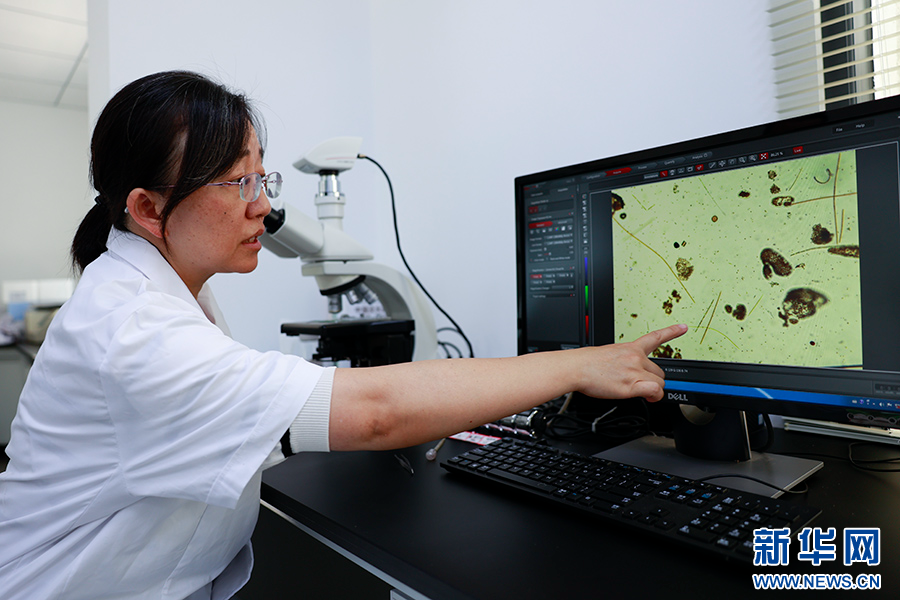

潘珉正在觀察提取自滇池的水體樣本裏的微生物(2024年8月28日攝)。新華網發(徐華陵 攝)

滇池保護治理勢在必行

潘珉是一個土生土長的貴州人,兒時的記憶離不開門前一條寬廣的河流。“我從小在河邊長大,對河流的感情很深。”潘珉説,她本科就讀於雲南大學生物技術專業,在上大學之前認真研究了昆明的地圖,對這所位於翠湖北岸的學校十分憧憬。

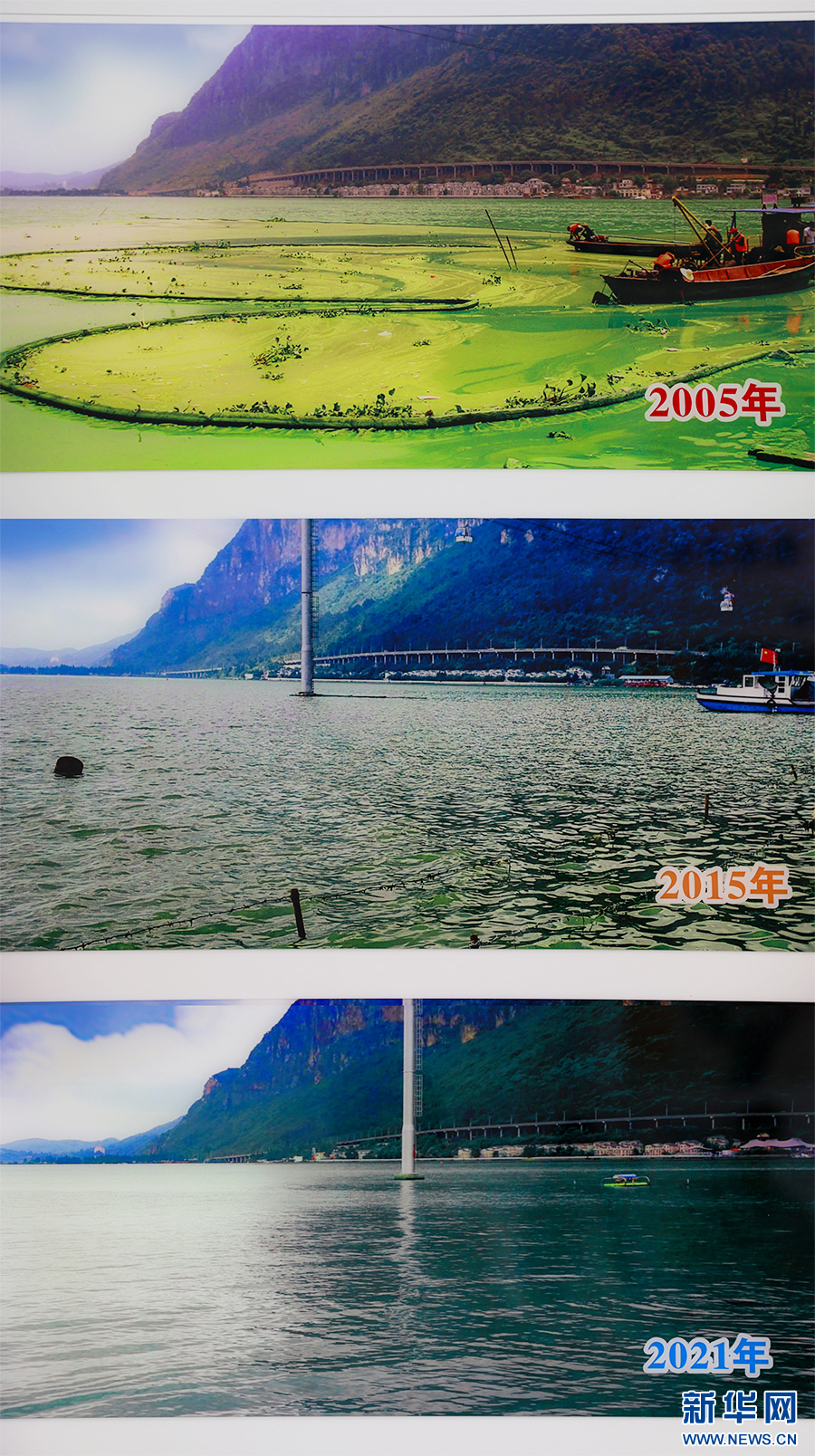

而現實的情況讓潘珉有些失落。潘珉介紹,20世紀80年代,隨着環滇人口增加和社會經濟不斷發展,大量工業、生活污染物進入滇池流域,滇池水質惡化到劣V類,富營養化嚴重,滇池飽受污染之苦。

2004年,潘珉研究生畢業,她毅然選擇加入到滇池保護治理的隊伍中。

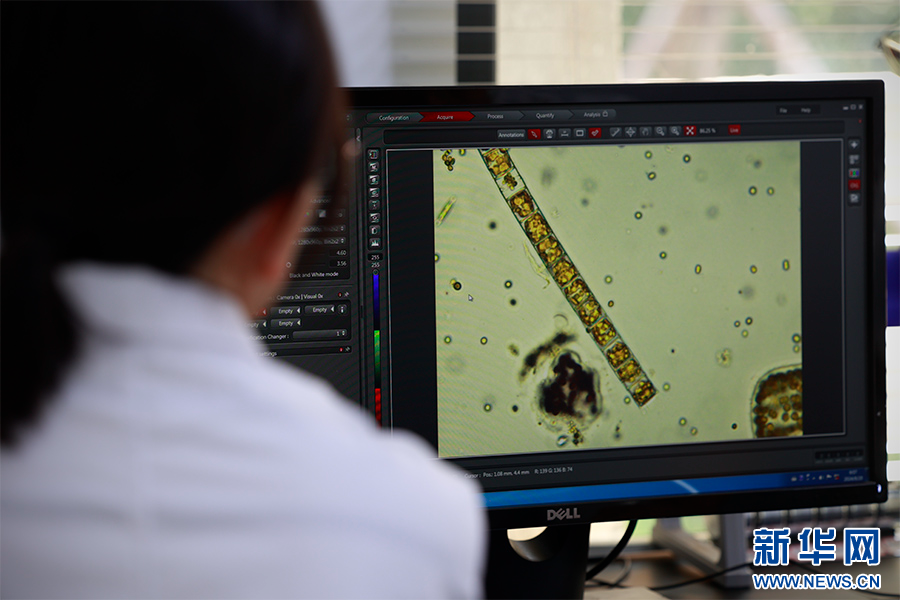

潘珉正在觀察提取自滇池水體樣本中的藻類(2024年8月28日攝)。新華網發(徐華陵 攝)

湖泊藍藻水華治理一直是滇池治理的難題,滇池水溫適宜藻類生長,一旦遇到乾旱、高溫的季節,就易爆發藍藻水華。“當年我們請來了國內權威專家進行技術指導,尋找藻類變化規律,摸清退化規律。藻類有毒,一旦沾在手上又臭又癢,必須戴着手套操作。”潘珉回憶,經過多年治理,尤其是對藍藻水華巡查、監測、預警體系的持續完善,滇池水質明顯改善。

滇池生態修復成效逐步顯現

2015年開始,昆明市滇池生態研究所(昆明市滇池高原湖泊研究院的前身)組織實施了大泊口水域生態修復示範工程,核心是開展水污染控制和水生態修復,通過工程示範的實施,使污染負荷得到基本控制,並通過提高水體透明度、調控水位等措施促進了沉水植被的恢復,由此帶來水環境的進一步改善。

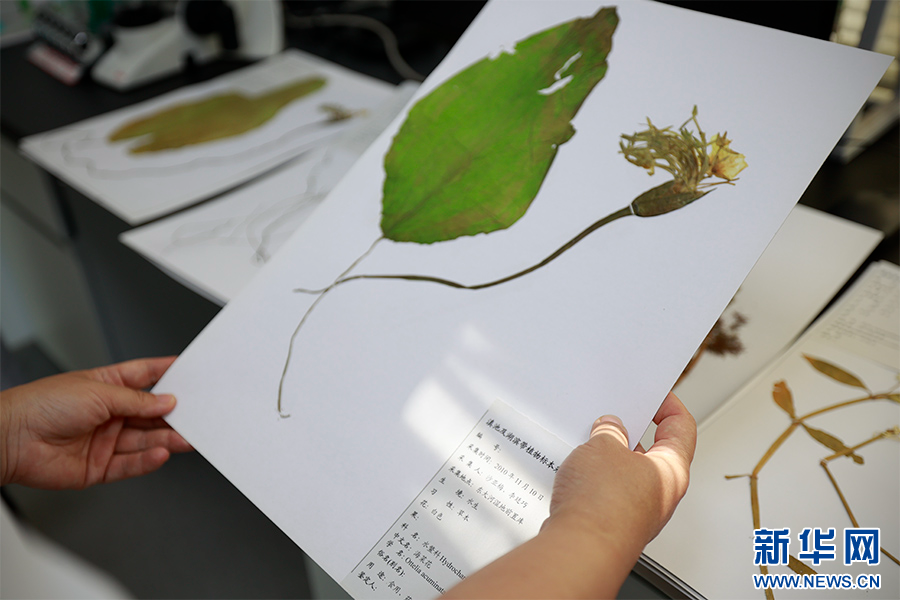

經過幾年的努力,“清流精靈”海菜花也出現在了這片水域。“海菜花對生長環境水質要求嚴格,被譽為‘水質試金石’。近年來,隨着滇池保護治理的深入,滇池水質總體不斷向好,海菜花在滇池多個水域綻放。”潘珉説。

採集自滇池的海菜花標本(2024年8月28日攝)。新華網發(徐華陵 攝)

多年來,潘珉圍繞滇池水生態修復組織和參與研發形成了“生境改善—植被重建—濁清轉換”“近自然濕地布水技術”“長日照地區太陽能間歇曝氣立體浮床”等成套技術體系,制定了《滇池魚類 滇池金線鲃棲息地修復技術》《滇池湖濱濕地 監測規程》等滇池湖濱濕地系列地方標準,在滇池藍藻水華生態防控、生態修復生境重建和濕地建設管理中得到應用。

水下拍攝的滇池特有物種——滇池金線鲃(2024年8月28日攝)。新華網發(徐華陵 攝)

此外,潘珉運用民主黨派民主監督參政議政&&,積極從專業領域發言發聲、建言獻策,多份高原湖泊保護治理的調研報告、建議意見和政協提案,為雲南高原湖泊保護治理提供了重要的技術支撐。

生態文明理念需要內化於心、外化於行

滇池逐步“返清”的背後是生態文明理念的落地生根。潘珉介紹,滇池治理保護是一項浩大的工程,需要持續努力,而生態文明理念的內化於心、外化於行是極其重要的。

“我們不斷創新科普方式,通過手繪故事、環保內容展示、系列活動等增進與市民的互動,讓他們了解污染從哪來,如何治理污染。只有將生態文明的種子播撒到更多人的心中,才能聚合成護滇凈水的不竭動力。”潘珉説。

滇池治理過程中的變化(拼圖,2024年8月28日攝)。新華網發(徐華陵 攝)

近年來,潘珉還立足致公黨黨派優勢,結合雲南高原湖泊特點,進一步拓寬全民參與滇池保護治理的渠道和方式,引導、營造保護滇池、人人有責的良好社會氛圍,充分調動社會各界以實際行動支持、參與滇池保護治理。

滇池沿岸,生態優先,這是底線,也是發展基礎。潘珉&&,相信未來會有更多的致公黨成員加入滇池保護治理研究領域,通過大家的共同努力,綿綿用力、久久為功,實現老百姓對綠水青山的美好期許。(完)(羅春明 李晶晶 徐華陵)