武純展,1935年生於新疆伊犁,新華社高級記者,從事新聞攝影工作45年,他記錄了許多生動的人物和邊疆巨變。如今,武老已離我們遠去,讓我們重溫他當年拍攝的照片、聽他2009年和2015年接受採訪時的講述,在學習和體會武老職業操守和情懷的同時,結合年輕記者關於新疆的最新圖片和報道,一起感受新疆的巨變,相信武老也會深感欣慰。

新疆分社第一個攝影記者

1935年我出生於新疆伊犁。1952年8月,新華社新疆分社的韓文輝、杜鵬程到我所在的中共中央新疆分局幹部學校(現中共新疆維吾爾自治區委員會黨校)招收攝影記者,我被找去。上午談話,中午就説要調我了。很簡單的行囊,一夾就到了分社。

我到現在也不知道我是怎麼被選中的,可能是談話的時候我回答問題比較好,進入新華社的時候我只有17歲,從此參加到“偉大的攝影事業”中,一幹就是一輩子。

1952年9月,我被派到北京參加新華社總社攝影部舉辦的第一期攝影記者訓練班,在北京石碑胡同。石少華、張印泉、魏南昌等記者給我們上課。那一期訓練班全國來了20多個人,那時學到的攝影知識用了一輩子,也和同學們結下了深厚友誼。

在攝影訓練班,我有很多第一次:第一次見到相機,我剛拿起那&康泰時相機時,不是對着取景框看,而是對着鏡頭看,成為當時的大笑話;在北海公園,我第一次吃香蕉,因為沒吃過,不剝皮就往嘴裏放;我也是第一次看到那麼多照片:《雁翎隊》《戎冠秀》《志願軍過三八線》《和平簽名》《板門店談判》《開國大典》……

1953年3月,訓練班結束,我到新華社西北總分社所在地西安實習了半年,姜國憲、盛繼瑞兩個老記者帶着我,第一次採訪時拍攝陜北的三千里防風林,那時,對哪些照片該拍,哪些不該拍,我還都沒有概念。

1953年9月,我成為新疆分社第一位攝影記者。直到1997年退休,相機伴隨了我快半個世紀,我也從一個17歲的少年變成了一個老頭兒。剛開始拿起照相機時,還不清楚當攝影記者的意義。大半生過去,我很慶幸,自己這輩子都在當一名記者,能夠為現實寫真,為歷史存照。

鏡頭永遠對準變化中的人和事

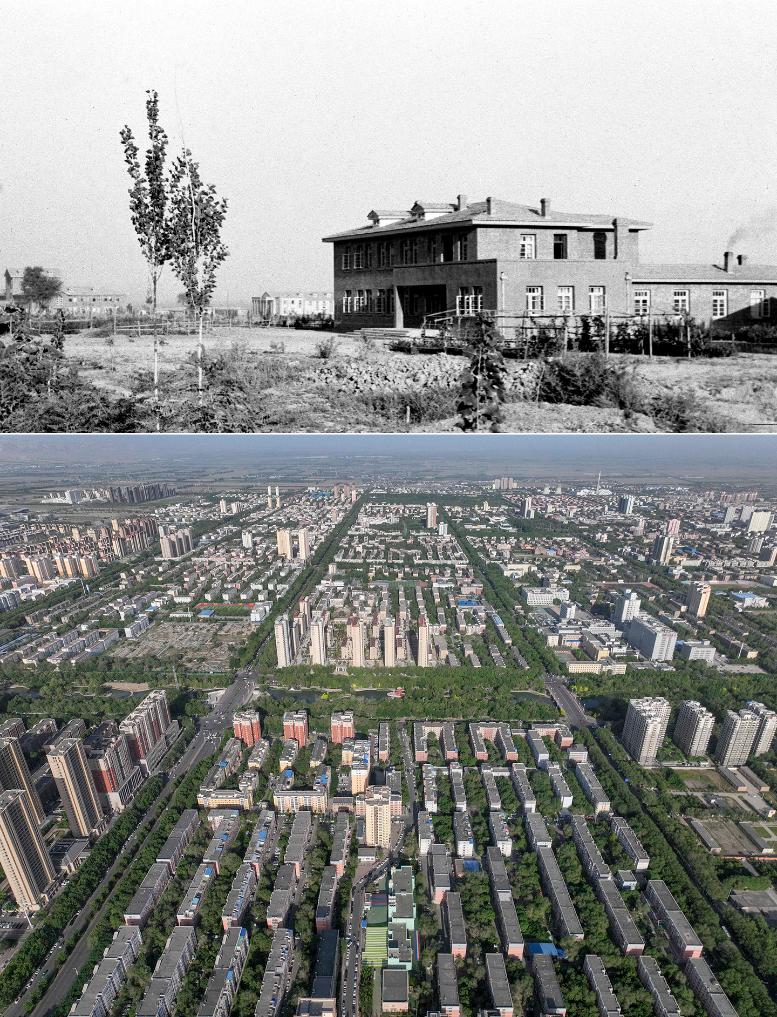

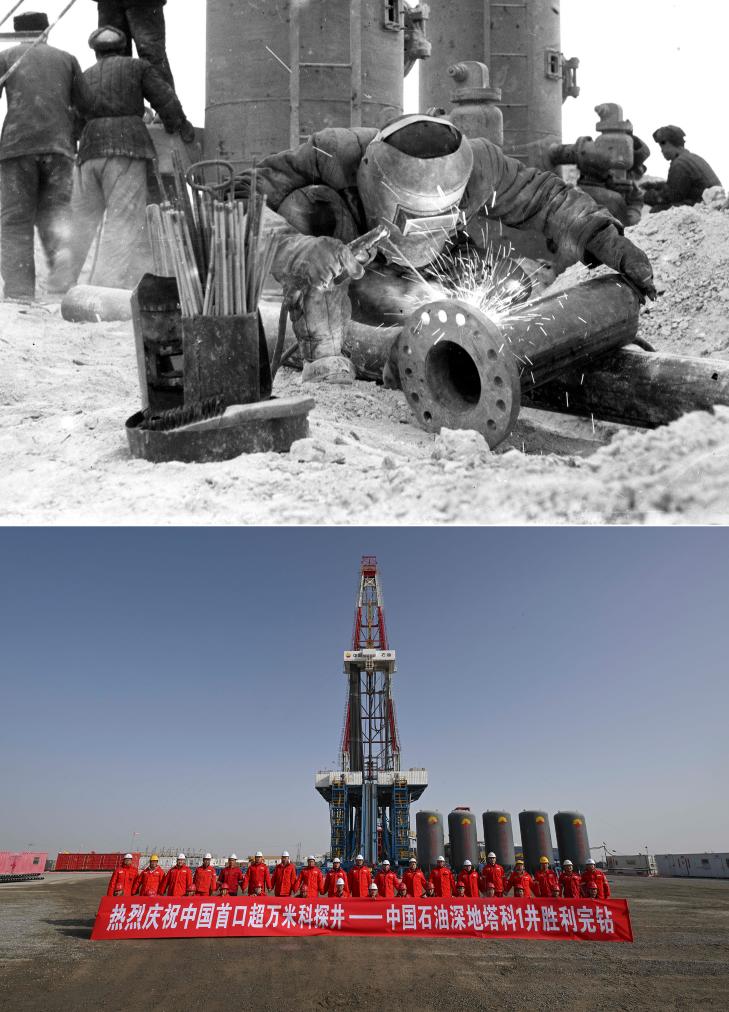

在舊中國,新疆連一顆釘子都不能生産。今天,新疆從鋼鐵、煤炭、機械、電力、石油紡織到食品,已經建立起比較完整的工業體系,各族人民從貧窮走向幸福。40多年時間裏,我肩負新華社記者的使命,不間斷地記錄了新疆的歷史進程。

新中國成立時,新疆石油工業十分薄弱。1955年10月29日,位於準噶爾盆地西北緣的黑油山1井完鑽出油,標誌着新中國成立後,我國勘探的第一個大油田——克拉瑪依油田的誕生,同時也拉開了新疆石油工業大發展的序幕。1990年以來,隨着三大盆地石油會戰的全面展開,石油勘探開發進入了全新的發展階段。經過70年的發展,2024年,新疆油氣産量當量達6664萬噸,已連續四年位居全國第一。

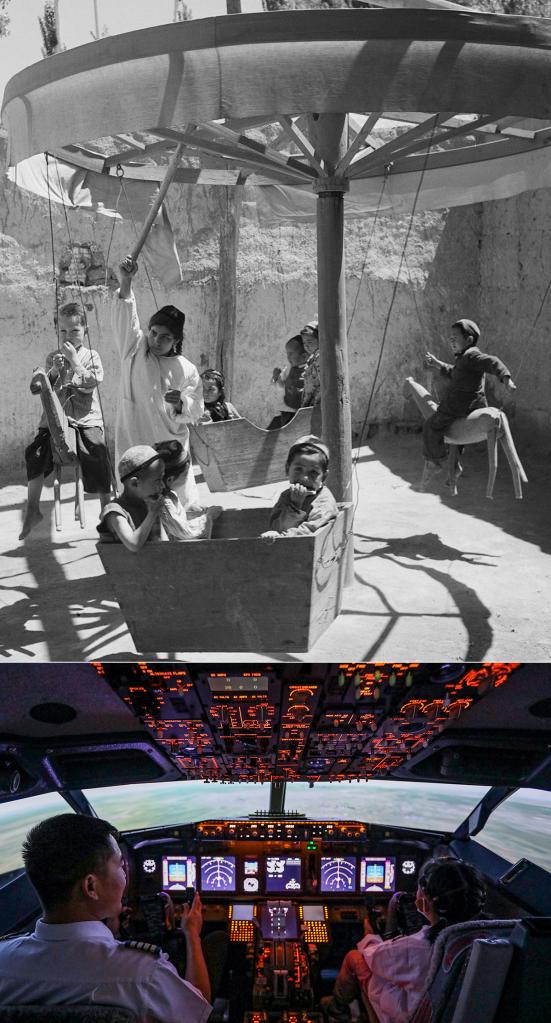

新中國成立前,新疆只有1所大學、9所中學、1355所小學,學齡兒童入學率只有19.8%,全疆文盲率高達90%以上。2024年,新疆九年義務教育鞏固率達到99%以上,高於全國平均水平。南疆阿克蘇、喀什、和田地區和克孜勒蘇柯爾克孜自治州實行從幼兒園到高中15年免費教育。2024年新疆有普通高校63所,較2012年增加24所。

2024年,新疆糧食總産466億斤,糧食單産躍居全國第一。而在新中國成立之初,新疆糧食總産量僅為110萬噸,人均口糧不足200公斤。

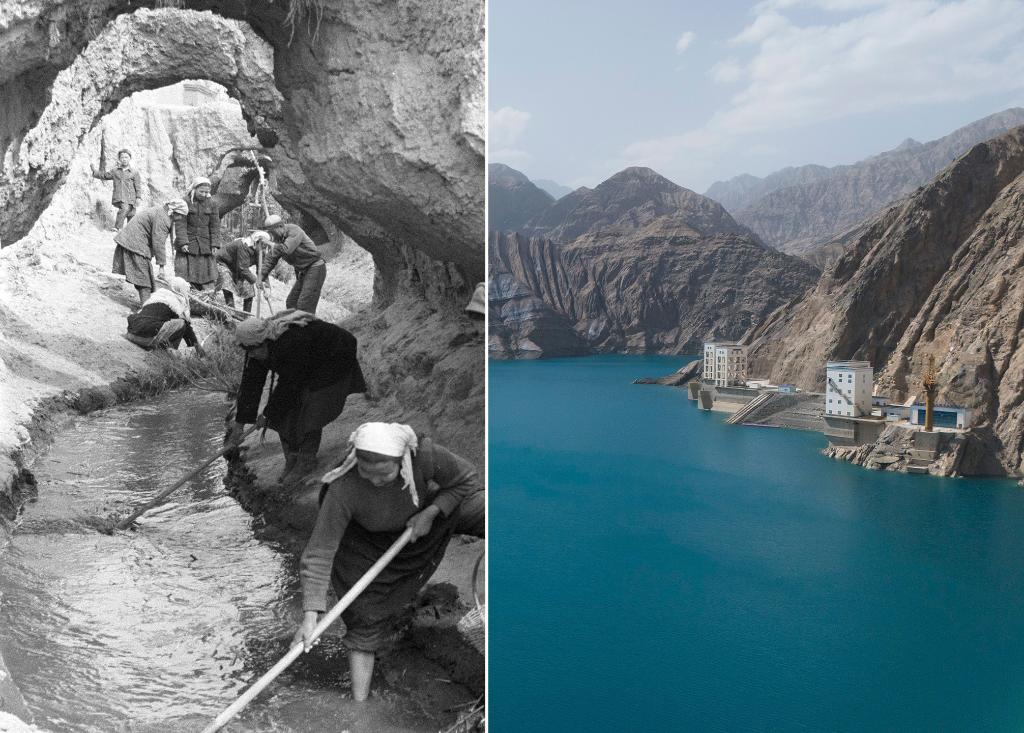

坎兒井被當地人稱為“母親河”,是荒漠地區利用地面坡度無動力引用地下水的一種獨特地下水利工程。在以往漫長的歲月中,坎兒井通過一道道地下暗渠引來冰雪融水,滋潤養育當地各族兒女。新疆的坎兒井總長度曾達到5000多千米,與萬里長城、京杭大運河並稱為中國古代三大工程。然而,隨着人口數量增加、耕地面積擴大、工業用水增多,坎兒井已不能滿足激增的用水需求。如今,一項項新的水利工程建成落地,帶來豐沛水源。

在所有的變化中,人們命運的變化巨大而深刻,這使我對很多采訪對象都做了持續的關注。

1956年春,我的同事在吐魯番葡萄溝拍攝了一張新聞照片,反映畢業於華中農學院的漢族姑娘王惠珠指導維吾爾族農民為葡萄剪枝的情景。此後,我每次去吐魯番,都關注這位“葡萄姑娘”的動向,這一關注就是30多年。1990年,王惠珠已經56歲,她長期留在吐魯番從事葡萄引種栽培試驗,進行瓜果保鮮研究,與當地維吾爾族果農結下了深厚的感情。20世紀50年代,吐魯番盆地的葡萄種植面積7000畝,平均畝産200多公斤;到1990年,種植面積已達78000畝,平均畝産1050公斤,有的地方高達4000公斤。這些變化中就凝聚着王惠珠半生的心血和汗水。在長期的採訪積累中,我用照片記錄了從“葡萄姑娘”到“葡萄奶奶”的動人故事。

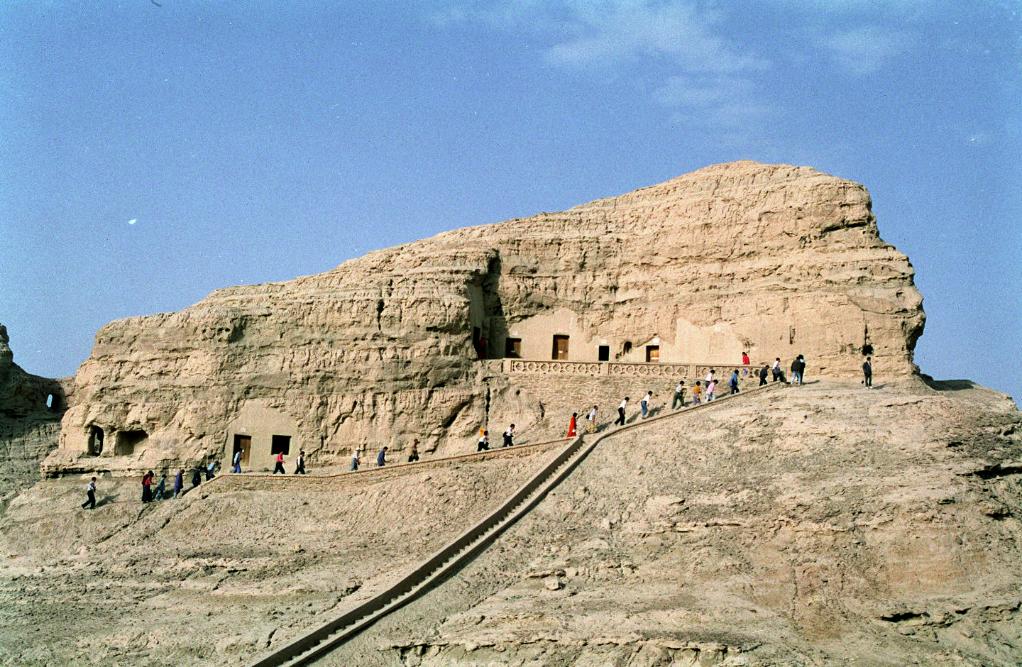

1960年初夏,我在採訪中有幸結識了克孜爾千佛洞的看守人尼牙孜。從20世紀50年代到90年代,維吾爾族人尼牙孜守護着200多個洞窟,除有人來這裡進行考察研究活動外,大部分時間他都是一個人。他對每一個佛洞中的故事都了若指掌,講起來更是娓娓道來。我們所到之處,無論窟內窟外都十分整潔。望著尼牙孜飽經風霜的黑褐色臉龐,我被他的堅韌感動。

克孜爾石窟位於新疆阿克蘇地區拜城縣,大約開鑿於公元3世紀,是中國開鑿最早、地理位置最西的大型石窟群。該石窟在1961年被公布為第一批全國重點文物保護單位,2014年,克孜爾石窟作為“絲綢之路:長安-天山廊道的路網”中的一處遺址點被列入《世界遺産名錄》。

從此,我多次前往千佛洞,追蹤採訪尼牙孜和他的同伴——長期駐守克孜爾研究絲路文化的人們。1994年,我第四次到克孜爾,一到就打聽尼牙孜,人們告訴我老人不久前去世了。今天的克孜爾已成為龜茲文化的研究基地,林野之間建起新的房舍,尼牙孜老人守護這裡數十年卻沒能看見這些,我一想到這些心裏就不禁悲涼,但我相信他一定會感到很欣慰。

在報道中,我喜歡念舊。我常常回到曾經採訪過的人群中,想看看時代的發展給他們帶來的變化。這種“念舊”的習慣,不僅針對採訪過的人,甚至對“採訪”過的河流、沙漠、樹木也不例外。1990年我途經桑塔木林場時,想找到五年前拍過的幾棵胡楊,就沿一道忽隱忽現的轍痕向胡楊林深處走去。

天色漸暗,老胡楊沒找到,我卻迷了路,只能撿起一塊地上被人啃過的甜瓜頭準備充饑。午夜了,我凍得瑟瑟發抖,突然聽到胡楊林管護站站長陳海燕帶着護林員在一遍遍地喊着我的名字,那已經嘶啞的嗓音讓我禁不住心裏一熱,差點流出眼淚。

邊疆採訪,苦樂相間

新疆是古絲綢之路的要衝,連接着多元文明。這條路上,留下了豐富的多民族文化。塔克拉瑪幹沙漠、吐魯番盆地、塔裏木河……所有這一切,都提供了豐富的拍攝題材。

我為自己成為新華社新疆分社的攝影記者,一生生活和工作在這裡,感到驕傲和榮幸。

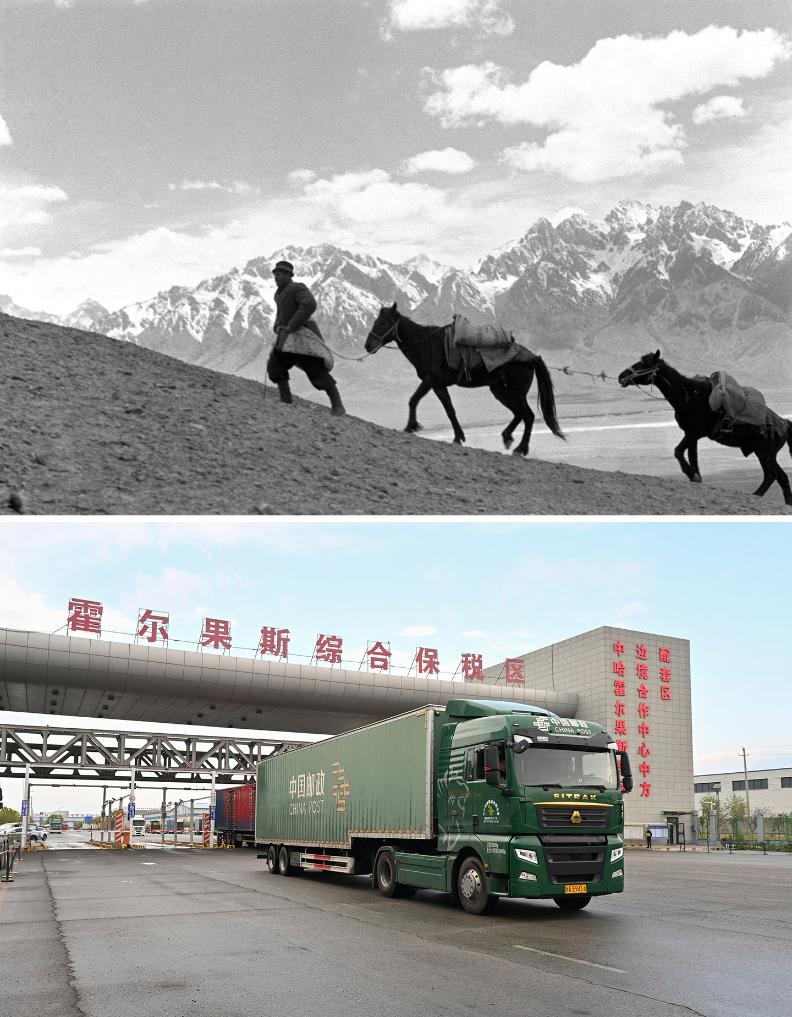

上個世紀50年代,新疆還沒有幾條柏油路,交通極其不便,到基層採訪完全靠騎馬。我每次下鄉採訪,少則一個多月,多則三五個月。

新疆的面積佔中國陸地國土面積約六分之一,歷來長路難行。新中國成立之初,新疆的公路總里程僅有3000多公里,且路況極差。老人們回憶説:“人們要出遠門得先坐驢車走土路,再坐汽車在戈壁上顛簸……”如今的新疆大地上,一張四通八達的公路交通網早已鋪開。截至2024年底,全疆公路總里程達到23萬公里,其中高速(一級)公路突破1.2萬公里,所有具備條件的建制村都通了硬化路和客車。

我第一次騎馬是1953年11月,從塔裏木盆地南緣的烏恰縣深入帕米爾高原,採訪牧民的冬季生活。騎術不精的我,沒多久就把坐騎弄驚了,害得嚮導追出好幾裏地才把馬找回來。寒風凜冽、山高路險,我們騎在馬上走了兩天。嚮導説,聽到狗叫就説明快到牧民家了。我在漫長艱苦的行程中頻頻出現幻覺,耳邊老是聽到狗叫聲。

1963年春天,我乘坐一輛卡車到帕米爾高原採訪。從喀什出發時陽光明媚,約行100公里進入山谷便遇到暴風雪,狂風卷着雪花鋪天蓋地。我轉搭一輛郵政班車前往,郵政班車車體輕,車輪在結冰的路面上打滑。在冰多難走的路段,司機和我下來往車廂裏裝石塊增加車體重量,上坡路上又要把石塊扔掉。一路上就這樣裝裝卸卸,行走到海拔近4000米時,車子又陷入雪窩。從凌晨到午夜,艱難跋涉20多個小時才到了一個食宿站,我在擠滿了養路工和司機的通鋪上找了個縫隙倒頭便睡。因為全神貫注與風雪搏鬥,我經過了幾處險要地段竟渾然不知。

1978年,我和妻子一起在伊犁記者站駐站。一天,我騎着自行車,后座上馱着妻子逛街,突然一匹馬在街上受驚了,有人趕去阻攔,防止奔馬踩踏路人。多好的題材啊!我跳下自行車,狂奔着取下肩上的相機想抓拍那難得的瞬間,由於距離遠,我沒能搶拍到精彩的照片,遺憾之餘才想起妻子,四下看看,才發現妻子坐著“無人駕駛”的自行車連人帶車栽進了路邊的水渠。

連續在艱苦環境工作,我的身體漸漸出現了問題,在後面的幾年裏,由於心臟不好,採訪時我總得隨身攜帶速效救心丸。1984年,我和同事去採訪伊犁哈薩克自治州成立30周年。為了拍一張伊寧市的全景照片,需要爬上高約120米的電視台發射塔,我吃了藥後自己爬了上去,同事不放心我,跟在我身後一起往上爬。在塔頂平台遙望遠方,彎彎曲曲的伊犁河在夕照中金光閃閃,非常美麗……

1988年,中法專家組織了一次沙漠綠洲變遷的考察活動。得知消息後我心裏癢癢的,想參加,於是我厚着臉皮跟上團隊,每天為考察隊員做飯,為司機推車,最後考察隊可能覺得我廚藝不錯,答應我參與整個考察活動。在隨隊採訪絲綢之路時,我又厚着臉皮要求騎前面的駱駝,老專家騎第一匹,我就騎第二匹,那樣在漫長的行程中,我就可以轉過身去拍攝考古隊行進的場景,而不是只拍駱駝的屁股。

在新疆採訪,這樣苦樂相間的故事,我説也説不完。

熱愛攝影、熱愛邊疆

我把一生交給了邊疆,天山南北連年奔波,我在零下30攝氏度的吉力湖拍攝打漁人,在零上40攝氏度的吐魯番拍攝葡萄園,在帕米爾高原遭遇暴風雪,在塔克拉瑪幹沙漠探尋古遺址……

1980年,為了一組《天山新路》的照片,我在零下二十幾度的嚴寒天氣中,在伊犁果子溝的林場場部辦公室,用兩條板凳搭成一張床,住了整整一個星期。

那是條新修的S形公路,只能從山谷爬到山頂,用俯拍的方式,才能拍出效果。那時的汽車很少,每天爬很多次都拍不到完整理想的圖片。直到一個星期後,終於有一天,天剛剛放晴,我看到一個車隊開了過來,趕緊搶拍了一張。這張照片,成為當年《人民畫報》的封三照片。

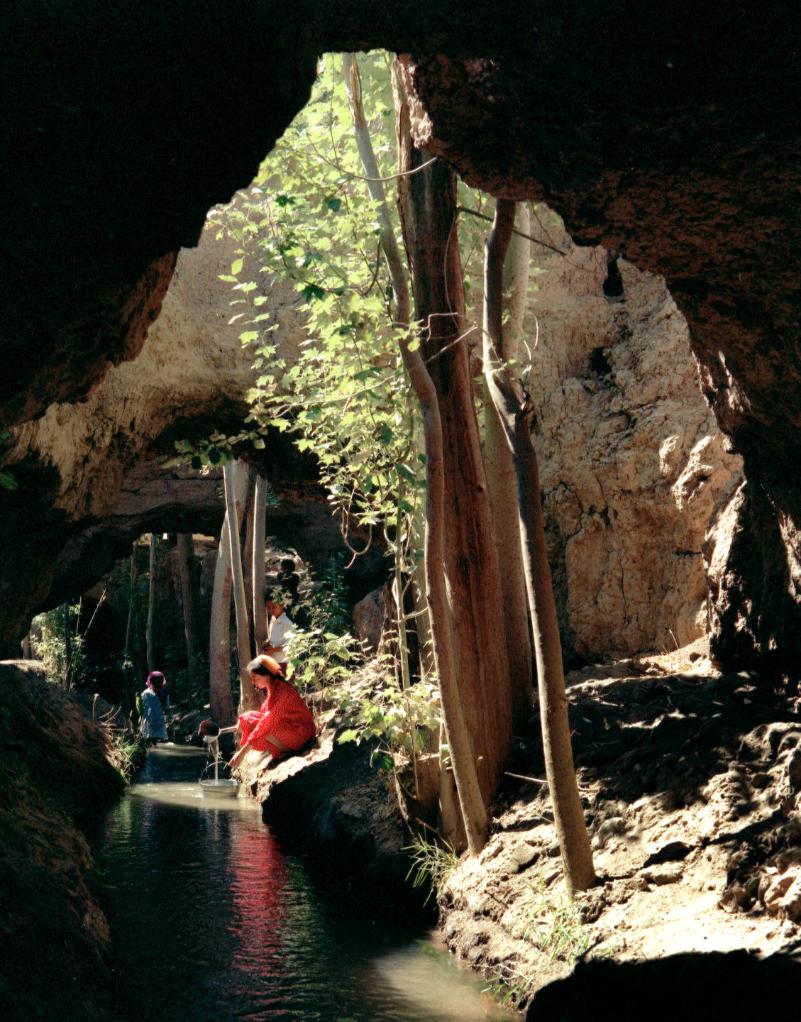

上面這張照片,是1979年8月我參加新華社總社組織的《絲綢之路》大型攝影報道時拍下的照片,它在三年後獲聯合國教科文組織“水與生活”柯尼依西卡俱樂部獎。

這次報道,是我生命中最重要的一次經歷,也是一次完全新鮮的體驗。這次拍攝以新疆濃郁的風土人情、歷史遺存和發展為主題。這種體現人文關懷的拍攝,讓我認識到,作為攝影記者,應該讓那些看似平淡、實則珍貴的瞬間得以留存。

攝影記者這一行,我一幹一輩子,有幸福,也有遺憾。雖説我一直沒有停止拍攝,但在最後整理照片時卻發現想要拍攝的其實還有很多……

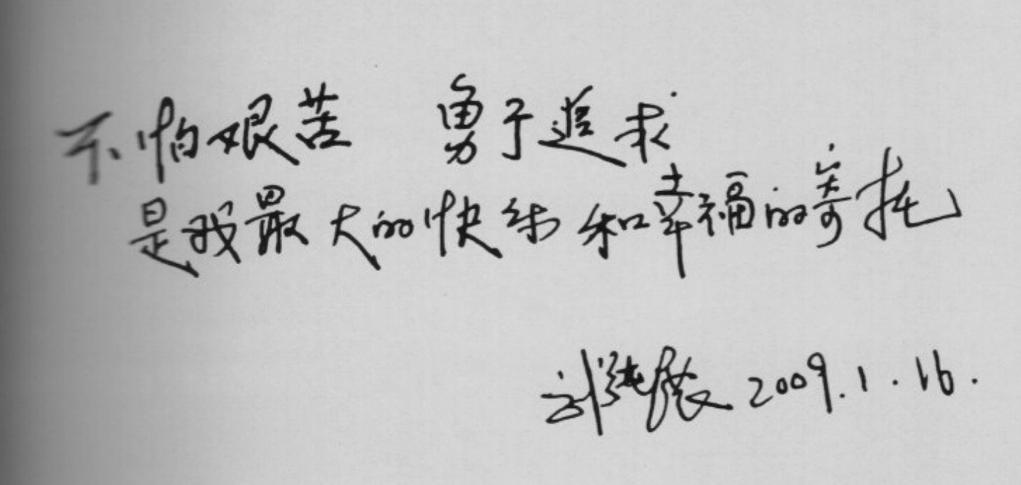

如今,我的心臟雖然安裝了5個支架,可我知道,那裏面仍然流淌着熱愛攝影,熱愛邊疆採訪生活的熱血。不怕艱苦,勇於追求,是我最大的快樂和幸福的寄託。

記者:武純展

(採訪資料來自《攝影世界》雜誌2009年3月刊和新疆網報道《足跡踏遍新疆 鏡頭記錄巨變 武純展講述新疆60年的故事》)

本期主持:呂帥