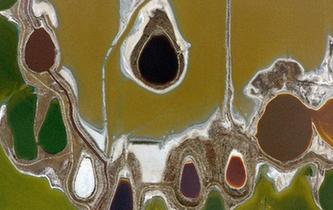

2019年2月27日,南通市北護理院16樓的護士工作站,失智老人圍聚在一起。記者朱旭東攝

88歲的張惠民倒退著攙扶85歲的老伴鮑曙明,在樓道裏亦步亦趨,小心翼翼地鍛煉她的走路能力。

看到護工一年前拍攝的這段視頻,記者同時感受到了溫馨和揮之不去的心酸——老伴老伴,老來有伴。別人看到的是溫馨,他們體會的則是心酸。

國家統計局最新發布的人口統計數據:2018年年末,我國60周歲及以上人口24949萬人,佔總人口的17.9%,比2017年年末增加859萬;65周歲及以上人口16658萬人,佔總人口的11.9%,比2017年年末增加827萬。

全國老齡辦預估的數據中,中國老齡人口到2050年將達到峰值4.87億,佔總人口的34.9%。選擇如何老去,是所有人都要面對的拷問。

江蘇南通是有名的長壽之鄉,老齡化率已達29%,60歲以上老人有222萬人。位于南通市港閘區的市北護理院,收住160多位老人,60%是失智症患者,30%生活不能自理。

老伴

在張惠民的床頭,是一本厚厚的《唐宋詞鑒賞辭典》。“詞很短小,可以隨時翻看,也隨時放下。”看得出來,這是他目前唯一的業余愛好了,“隨時放下”,則是因為老伴隨時需要他

身材瘦小的張惠民滿臉老年斑,卻有濃黑的長壽眉。腿腳靈便的他不用別人照顧,他要照顧比他小三歲的老伴,因為老伴患有阿爾茲海默症(俗稱“老年癡呆”),不僅不記事,還容易走丟。兩個女兒也60多歲了,各有子女,無力照看。鮑曙明腿腳不靈、有時大小便失禁,張惠民實在撐不下去,在女兒的建議下,最終選擇到護理院生活。

由于鮑曙明的病情加重,張惠民不得不開始限制她的行動。

“她經常半夜醒來下床亂走,已經摔倒好幾次。”張惠民既無奈又心疼。現如今,他只能白天推著輪椅陪老伴在樓道裏散步。為防止老伴亂動,張惠民特意在她胸前和輪椅擋板之間加了一個大枕頭。這樣,老伴只能緊靠在輪椅上,避免了不必要的麻煩。

他們倆曾經都是中學教師,女兒出嫁後,老人一直單獨居住。閒暇之余,張惠民還在家養了100多盆花草,自得其樂。

“退休後的生活,本來還是很自在的。大錢沒有,小錢不缺,我們倆到處走走、看看。現在我被她困住了,一點辦法也沒有。”張惠民深深地嘆了口氣。

4年前,鮑曙明開始往外亂跑。“我都不知道她走丟過多少回了,好幾次是110送回來的。”慢慢地,張惠民發現老伴不僅失智,連吃飯也不會了,再後來,開始大小便失禁。“兩個女兒的孩子也大了,自顧不暇,根本無力照顧我們,建議我們到護理院來。”

心急如焚的張惠民在女兒的陪同下,到處尋找合適的護理院。“我沒有其他高要求,只要能把老伴照顧好就行。”看中市北護理院的硬體以及醫養結合的護理模式後,張惠民第三天就與老伴一起搬了進來。

“最難的時候,是訓練她走路。”剛開始,張惠民特別希望老伴重新站起來,陪他一起散步。由于護工人手少,無法專職訓練鮑曙明走路。每逢其他老人呼叫,護工就得放下鮑曙明去照看。于是,張惠民決定自己來,才有了那段溫馨又心酸的短視頻。

為了照顧好老伴,張惠民一直堅持鍛煉,只要天氣暖和,他早上就會在院子裏大步走,以舒展筋骨。在他的努力下,鮑曙明漸漸能夠自主走路,卻又帶來其他麻煩——半夜自己起床,已多次摔倒。

張惠民意識到,老伴的病情已不可逆。他不再訓練她走路,而是堅持讓她説話,不斷刺激她的大腦。“每天我都會問她睡得好不好?吃得飽不飽?沒話也要找話説。她如果不説,我就不停地問,一定要她説,哪怕就一兩個字……”張惠民心酸地説,“如果把她一個人丟在護理院,在家我連個説話的人都沒有。”

一個多小時的採訪,輪椅上的鮑曙明始終微笑看著張惠民,還時不時地用手拍拍他,似乎在讚許。“她現在還認識我,但名字常叫錯。女兒每周都會過來看望,她也認識,只是記不住名字了。”張惠民很渴望到外面走走,但已經很不現實,因為老伴需要他。“如果回家的話,我是沒法生活的。在這裏,還是比較安心的。”

和老伴一起住進市北護理院內,也許是他目前最好的選擇了。在張惠民的床頭,是一本厚厚的《唐宋詞鑒賞辭典》。“詞很短小,可以隨時翻看,也隨時放下。”看得出來,這是他目前唯一的業余愛好了,“隨時放下”,則是因為老伴隨時需要他。

過往

年輕不再,子女不在,他們只能選擇在護理院頤養天年。老眼昏花的他,硬是逼著自己成了“網購達人”

86歲的王遂泉,退休前任港閘區財貿辦公室主任,曾是區裏顯耀之人。去年12月,他和愛人搬進了市北護理院的老年公寓。

採訪前,護理院副院長杜燕一直和記者打招呼,“老人的獨子51歲時因鼻癌走了,盡量別和他談論子女的話題。”沒想到,王遂泉主動提及,“家門不幸,前幾年兒子去世了,兒媳婦帶著孫女在外地,我們只能到護理院來。”

王遂泉的家境顯然比張惠民家強,曾經長期雇著保姆。“保姆每天下午4點要回家忙自家的事,一到晚上我們就忙不過來。”王遂泉有糖尿病,愛人有腰椎病,走路容易摔跤。“萬一有什麼情況,在家裏沒法處理。到這裏有個保障,只是支出大了。”

王遂泉夫婦住在50平方米的公寓裏,一室一廳,冰箱、洗衣機、微波爐等一應俱全。和家庭生活不同的是,這裏的一日三餐,要比王遂泉多年養成的習慣提前一個小時,所以,他特地添置了微波爐。

護理院普通床位每人平均收費在4000元左右,公寓的費用相對高些。對王遂泉而言,這裏的服務費只相當于請保姆的費用,夥食費和家裏的費用也差不多,每月4800元的床位費,算是多出來的。“費用不是大問題,在這裏,我和愛人都有安全感。”

王遂泉喜歡攝影,曾是南通市第一屆攝影家協會的會員。現在,他不玩相機,開始玩手機。“護理院周圍沒什麼商場,我們不方便出門,很多東西,只能通過網購。”老眼昏花的他,硬是逼著自己成了“網購達人”。

王遂泉的愛人盛玲英,有著比王遂泉更為“光鮮”的歷史。她從華東師范大學畢業後,成了北京市第十八中學的一名教師。和醫護人員聊天,她總是驕傲地回憶起年輕時在北京和上海的美好歲月,並再三強調,“她是被老伴‘騙’到南通的。”

“我20多歲的時候,是十八中的唯一代表,聆聽過周總理關于教育的報告會。晚上七點半準時開始,體育場裏都是人。總理來的時候,有好多人忙著照相。”臥床休息的盛玲英,依然記得那次盛況,她忍不住和記者強調:“我記不清是哪個體育館了,但我肯定是從6號門進去的。”

入住時間不長,王遂泉夫婦都有點不適應護理院的生活。“市裏有家陽光公寓,就像住家一樣。關鍵是,那裏有很多志同道合的人,可以聊聊天。但是,那裏沒有房間了。”王遂泉為此有點失落,但他還得想辦法安撫好老伴,因為盛玲英喜歡熱鬧,嫌這裏太冷清,一直想回家。“如果真依照她回家了,我都不敢想像會亂成什麼樣子?”王遂泉嘆了口氣。“兒媳婦帶孫女在外地打拼也不容易,我是指望不上了。”

年輕不再,子女不在,他們只能選擇在護理院頤養天年。

失智

護士工作站倣佛就是南京的新街口、上海的南京路、北京的王府井,人氣足、熱鬧。老人們只是貪圖這裏的“熱鬧”,在熱鬧處,也許更能體會到人間的煙火味

相比較其他老人而言,張惠民和王遂泉還算幸福的。因為,即便老伴腿腳不便,即便老伴患了阿爾茲海默症甚至生活不能自理,他們還算是有個伴的。在市北護理院,更多的是失智老人、生活不能自理的老人。

護理院主樓有18層,其中15、16層收住的是失智老人,進出需要醫護人員的門禁卡,否則老人容易走丟。杜燕的舅舅印建平,就是其中一位。52歲的他,還是護理院收住的第一位“居民”。

“我舅舅小時候不知道打了什麼疫苗,至今智力只有10歲左右。外公脾氣暴躁,動不動就打他,所以舅舅從小就沒有安全感。外婆去世後,舅舅更加自閉了,生活不能自理。外公去世後,我們給他請了保姆,保姆卻經常把舅舅反鎖在家裏,連飯都不給吃。”杜燕和母親為此沒少挨舅舅的鄰居閒話數落。

杜燕説,舅舅只比她大14歲,她小時候經常去上海和舅舅一起玩耍,因此對舅舅的感情特別深,特別想照顧好他。“我母親是她們家的老大,外公外婆去世後,照顧舅舅的責任自然就落在母親肩膀上。”杜燕辭去上海的工作到南通市北護理院,很大程度就是為了照顧舅舅。她原來很擔心舅舅鄰居再説閒話,只是説接舅舅回家。“現在,鄰居們慢慢接受了這個現實,不再抵觸。”

記者見到印建平時,他正蜷坐在醫生辦公室一角的凳子上,晃動著身體自娛自樂。平時若有陌生人走近,他都會緊張得大喊大叫。好在有杜燕陪同,他對記者的到訪並不緊張。負責該樓層的醫生苗應建説,印建平隨時需要人照顧。“隨便待在哪個角落,你如果一天不叫他,他一天也不會走動,連吃飯上廁所都不知道。”

90歲高齡的李淑英是位重度失憶患者,近期記憶幾乎為零,甚至不認識自己的家人,卻時常記得自己年輕時的一些瑣事。在她的床頭,醫護人員張貼了幾張她入院前的照片,幫助老人增加對自己的認知。

每次見到杜燕,李淑英都會熱情地上來打招呼,扯幾句不著調的閒話。“她不知道我是誰,只是覺得我面熟。隨便和她説幾句,她都會很開心。”杜燕説,和這些老人説什麼並不重要,關鍵是要和他們説話。他們會很熱情地與來人交流,卻都是自説自話,不在同一個頻道。

更多的時候,十多位失智老人或站、或坐、或躺,三三兩兩分布在護士工作站的周圍。墻上的電視播放什麼,他們並不在意。護士工作站倣佛就是南京的新街口、上海的南京路、北京的王府井,人氣足、熱鬧。老人們只是貪圖這裏的“熱鬧”,在熱鬧處,也許更能體會到人間的煙火味。

他們看似無所事事,卻都沉浸在自己的世界裏,一副滿足的樣子。

“哄騙”

“姐妹倆一直合計著送父親到護理院,老人死活不同意,且對女兒戒備心越來越強。“像防賊一樣防著我們,他把身份證、醫保卡、銀行存折全都藏起來了,我們根本找不到。”李大姐委屈地説

一個殘酷的現實是,每五個老人中,就有一個患有阿爾茨海默症。印建平很乖巧地跟著杜燕來了,李淑英在還算清醒的時候被女兒送來了,88歲的李根生(化名),前兩天才被女兒“哄騙”過來。記者在接待室,見到了李根生兩位疲憊不堪的女兒,她們剛剛把父親的生活用品送過來,正在辦理入院手續。

迫于可能的社會輿論壓力,這裏姑且稱她們李大姐、李二姐。兩位都已60多歲,身體都不好。前些年,李根生一直在姐妹兩家輪著過,但姐妹倆發現,父親越來越健忘,經常走丟。“每次走丟,我們都會急得發瘋。被送回來時,父親渾身泥水,大小便失禁,身上臭烘烘的。”李二姐著急地説,不管是110警察還是其他好心人,將父親送回來的時候,都會埋怨她沒把老人照顧好,鄰居也會責怪她。

“父親這種症狀已經3年多了,除了經常走丟,還喜歡將各種垃圾往家裏拿,家裏經常垃圾成堆……我們有什麼辦法?外人只知道責怪我們……”李二姐説著説著,眼淚下來了。“我都快神經質了,只要電話一響,我就緊張,擔心父親又發生什麼事……”

姐妹倆一直合計著送父親到護理院,老人死活不同意,且對女兒戒備心越來越強。“像防賊一樣防著我們,他把身份證、醫保卡、銀行存折全都藏起來了,我們根本找不到。”李大姐委屈地説。

姐妹倆一直在物色理想的護理院。前兩天,她們陪李根生散步,老人突然説想去醫院看病,她們才乘機將老人哄到市北護理院。“家裏什麼證件都找不到,沒法辦入院手續。這幾天我們一直在忙著給他補辦醫保卡。”李大姐説,辦醫保卡期間,護理院幫父親洗澡、理髮、剪指甲,照顧得好好的。“這些,在家裏是根本做不好的。護理院替我們盡了孝心,幫我們解決了大問題。”

李二姐見記者認真聆聽,猶豫了一下:“你別寫我們名字好嗎?這事情説出去很丟人的。我們對鄰居和親戚交代不過去。社會輿論會壓死人的!”得知記者不會寫她們的真名實姓時,李二姐長嘆一聲,“以後我們終于可以正常生活了。”説著,眼淚又下來了。

和杜燕一樣,市北護理院辦公室副主任周百裏也是家庭原因而選擇到這裏工作的。他父親同樣患老年癡呆,曾經最長失蹤過40小時,被發現時已經在一百公里之外的如東縣。把父親安排到護理院後,周百裏踏實了,79歲的母親也心安了。

“年邁的母親在家根本照顧不了父親,相反會把自己累壞。現在,雙方都好多了。”他安慰有相同經歷的李家姐妹:“你們要有個適應過程,尤其是第一個星期,你們千萬別見老爺子。熬過七天,等他適應了,你們就真的解放了。”

把一些老人“哄騙”到護理院,就像子女為他們精心設計的一個“局”。是好是壞,一言難盡!

“愉色”

張愛玲説,“生命是一襲華美的袍,上面爬滿了蝨子。”現實就是如此破敗不堪,譬如盡孝,譬如養老

杜燕當天一直忙碌的,是接一位重症病人入院。“患者是糖尿病綜合徵、心臟肥大,已經無法躺著入睡……來這裏,基本就是臨終關懷了。”杜燕説,這些情況家屬都清楚,但對這類老人,她必須親自去接。

自2016年12月運營以來,護理院累計入住400多人次,前後已有52位老人離世。一旦發現哪位老人情況不妙,護理院都會提前通知家屬,並把老人安排到一個固定的單間,避免給其他老人帶來心理衝擊。

“誰都會有那麼一天,但誰都不願意面對。”周百裏説,只要有家屬過來參觀,護理院都盡量不安排去“失能區”,家屬也害怕去。“我們通常會安排家屬到‘失智區’參觀,那裏的老人很快樂。他們生活在自己的世界裏,自娛自樂。”周百裏半開玩笑似地説:“如果我年紀大了,我寧願自己變傻,生活在自己的世界裏,無憂無慮。如果只能選擇失能或失智,我寧願失智。”

只是,等我們老了,我們還有選擇的機會嗎?

從採訪情況看,絕大多數老人都不是自願前來的,有被子女“哄騙”來的,有心疼子女無奈入住的,還有因失去自理能力而被“送”來的。周百裏分析説,這些老人都生活在“養兒防老”的傳統觀念中,認為只有五保戶、孤寡老人才會去養老院,有兒有女的老人去養老院,會被人笑話,子女也會被別人看不起。“我們這一輩人,慢慢開始接受養老院養老的理念,因為,子女實在忙不過來。”

周百裏和記者都出生于提倡“只生一個好”的時代,身處典型的“倒金字塔”式的家庭結構——上面有4個甚至更多老人、中間是夫妻二人、下面是一個孩子,養老壓力可想而知。盡管目前國家提倡生二胎,中國的老齡化程度越來越高卻是不爭事實。養老産業近年來迅速發展、養老政策不斷完善,但離實際需求還有很大差距。

市北護理院提倡“愉色而養”,這一理念,讓即將老去的我們,有了點憧憬。這一説法來自《江海晚報》總編輯宋捷6年前的一篇文章《孝敬父母該“愉色而養”》,文章倡導“千孝不如一順”,尊重父母意願,在感情上給予更多安慰。他對“愉色而養”的提煉,則來自《禮記·祭義》,“孝子之有深愛者,必有和氣;有和氣者,必有愉色;有愉色者,必有婉容。”

宋捷説,他的妹妹是位醫生,每天在門診説得口幹舌燥,回到家常常癱坐在沙發上,和父母説話難免沒精打採甚至還帶點臉色。自己也因工作的緣故,疲憊不堪時和父母説話也比較生硬。“我經常叩問自己,才理解千孝不如一順,于是寫了那篇文章。”

可是,當身患阿爾茲海默症的父親病情日益加劇,並任性地不肯吃飯,而年邁的母親堅持晝夜陪護,雙親日益憔悴,無數次和顏悅色循循善誘都沒有功效時,宋捷有點動搖了,“我還要堅守我的愉色嗎?為了老人的健康,是否可以適度給他們一點異樣的脈衝?”

宋捷所言“異樣的脈衝”,是指子女為了讓年邁的父母生活得更好些,堅持自己的選擇而不是一味地“順從”。

張愛玲説,“生命是一襲華美的袍,上面爬滿了蝨子。”現實就是如此破敗不堪,譬如盡孝,譬如養老。

尊嚴

“我們依然照顧不了他,他依然會走丟,親人之間再度相互折磨。”周百裏自我安慰道,“古人提倡‘易子而教’,其實,現在,可以提倡‘易子而養’。我們無法盡孝的時候,就找個機構,找一群人來替我們盡孝”

宋捷的糾結在周百裏那裏似乎找到了一個答案。

“父親原來是個孤傲的人,不屑與一般人交往,患病在家後,只與自己下棋。現在適應了護理院的生活,性格開朗多了,開始主動找人下棋,還會去唱卡拉OK。”周百裏輕松之余又有點失落。“剛來的時候,父親也很想回家。現在,他已經忘了這回事,以為他就是這裏的一分子。”

現如今,他的父親在護理院似乎忘記了自己的過往,在這裏充當起“世界警察”來,到處管閒事維持秩序並自得其樂。醫護人員只能對衝突方兩面打圓場,“你素質高,別跟其他人計較。”而對其他老人説,“那人脾氣古怪,你別理他。”

“我們必須狠得下這個心。如果心軟把他接回家,只會陷入惡性迴圈,我們依然照顧不了他,他依然會走丟,親人之間再度相互折磨。”周百裏自我安慰道,“古人提倡‘易子而教’,其實,現在,可以提倡‘易子而養’。我們無法盡孝的時候,就找個機構,找一群人來替我們盡孝。”

盡管如此,周百裏心裏還是有一道坎,他在努力邁過去,但這道坎還在。“老人病了,送到醫院治療,時間再長,還是有回家的預期,子女都會被誇孝順。但是,如果送到護理院,條件再好,子女同樣可能被數落不孝。”周百裏苦笑:“到底怎樣才算孝?”

同樣,李根生的兩個女兒想方設法把父親“哄”到護理院,讓父親過上了有尊嚴的生活,姐妹倆認為盡了孝心,但她們仍可能被親戚或鄰居認定“不孝”。張惠民和王遂泉選擇到護理院,可能出于體諒晚輩的苦衷,與孝道無關。

自始至終,記者始終無法問出“你們希望怎樣度過余生”這樣的問題。搬進護理院,雖是不得已而為之,卻又是最現實的選擇。老齡化程度越來越高的中國,再憧憬子孫滿堂享天倫之樂的余生,顯然已經不切實際。

我們很難設想將來會如何老去。可是,總有那麼一天,我們將老糊涂、老態龍鍾。如果不願拖累子女,只能求助護理院。誠如所見,在這裏老人能夠吃飽穿暖,有專業人士護理,讓他們不至于悲慘離去……除此之外,現在的他們、未來的我們,還能奢求什麼?

採訪完張惠民,記者禮節性地説“打擾了,耽誤您寶貴的時間。”沒想到,老人脫口而出,“沒事,我們的時間不寶貴。”無奈之中,還有平淡。

盡管行動自如的張惠民等人對護理院的生活未必如意,他還是安心的,能夠日夜陪護老伴。杜燕的舅舅等失智老人,更是心無旁騖、無憂無慮。即便那些失能老人,依然有醫護人員的專業呵護,生命之花依然在努力開放。

花樣人生,常來比喻年輕人的,所指必然是含露欲滴的鮮花。生命之花則貫穿人生始終,人老,只是枯萎,尚未凋落。如果花開艷麗之時就害怕凋零,這花就開得心驚膽戰而索然無味。開就盡情地開,何必問歸程?等我們老了,就用余生來回味。只是這短暫又“不寶貴”的余生,該給後人、給子女,留下怎樣的回味和寬慰呢?

令人欣慰的是,中國的養老事業已經得到各級政府的重視。老齡化率高達29%的江蘇省南通市,以入選全國第二批居家和社區養老服務改革試點單位為契機,正加快推進居家和社區養老服務社會化、專業化發展,全面提升居家和社區養老綜合服務能力。

雖然我國的養老事業面臨諸多難題與挑戰,整個社會一直在不懈努力中。這些努力,都是為了正在老去的我們,勾畫一個相對美好的未來。(記者朱旭東)

-

大數據"坑熟客",技術之罪需規則規避

2018-03-02 08:58:39

-

高品質發展,怎麼消除“遊離感”?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動!騎共用單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,樓市會有哪些新變化?

2018-03-01 09:01:20