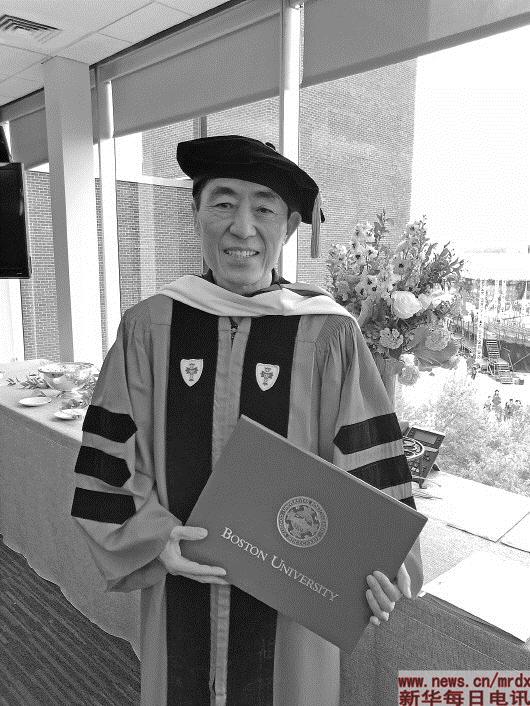

手持波士頓大學榮譽博士學位證書的張藝謀導演。攝影:本報記者 董丁

5月20日是美國波士頓大學畢業典禮日。青春活潑的畢業生們穿著大紅色學位袍,三五成群走在路上,成為耀眼的風景。穿行波大校區的公交車噴繪著橫幅:“從這裏開始,我們改變世界。”

周末,張藝謀從北京飛到波士頓,接受波士頓大學人文藝術榮譽博士學位。因此機緣,本報記者進行了獨家專訪。

經過歲月沉淀的氣場

回顧從影人生,他感慨:“總覺得是時代給了你這樣的機遇,讓你改變了命運;不是你有多麼了不起,而是時代恩賜了你”

張藝謀有一種經過歲月沉淀的氣場,溫和、沉著,不給人咄咄壓力,也不太刷存在感。如果你注視他,他會看著你的眼睛講話。有時,説著説著就自己笑起來,笑容裏保有一種純粹,和他年輕時照片裏笑容很像,當然也增添了很多閱歷賦予的內容。

穿著很隨意。T恤、夾克衫、運動褲、運動鞋,都是深色係,領口、拉鏈有幾道亮色條紋。就穿這一身在主席臺就座觀禮,接受波大校長授予的榮譽博士學位?

“不用換,你是藝術家,穿什麼都沒關係!”陪他的校董説。張藝謀有點猶豫,轉過身詢問妻子陳婷。陳婷從頭到腳看看他,點點頭説,不用換。張藝謀立刻釋然,笑著説,等會套上博士袍,裏面穿什麼都看不到。

30年前可不一樣。1988年,他第一次當電影導演,完成第一部作品《紅高粱》,第一次拿到國際大獎——柏林電影節金熊獎。聽到獲獎消息,張藝謀回憶説,“第一件事就是趕緊借西服。”留學生們臨時給他湊,上衣、西褲、皮鞋,三樣三種顏色,張藝謀穿著上了領獎臺。

“當時上領獎臺也不知道説什麼,不像現在大家都很會講,或者講得很詼諧,或者舉重若輕,或者感謝別人,那時都不知道,懵的。但我至今記得,當時我説了這麼一句話:‘你們給我這個獎,意味著我和我的夥伴們可以拍出更多、更好的中國電影。’當時就是這樣一個心態,覺得這是一個開始,這下子要好好幹了。”

一小時的專訪裏,“時代”和“珍惜”是張藝謀話語中的兩個高頻詞。他似乎從未忘懷年少時因出身不好“沒有太多幻想、不知道將來會怎樣”的迷茫。回顧從影人生,他感慨:“總覺得是時代給了你這樣的機遇,讓你改變了命運;不是你有多麼了不起,而是時代恩賜了你。”同齡人大都退休,自己還在創作,68歲的張藝謀,語氣珍而重之。

訪談中,張藝謀偏好使用第二人稱“你”,像在指代自己,又像在抽離自己。面對陌生的記者,他當然未見得敞開心扉——畢竟,憑什麼呀?但真話不全説不要緊,要緊的是説出來的是真話、實話、他相信的話。即便有時似乎欲言還止,或者有一點空泛,但也具有一種誠懇。

他像一株獨自扎根的樹,有一個他自己的世界。

以下是採訪內容實錄。

打開一扇更大的門

存在決定意識,這句話一點都沒説錯。就是因為時代不斷在變,人們的觀念也在不斷更新,個人從來就是隨著時代來梳理自己的所有目標

本報記者:從影40年,每個十年關口,怎樣看電影、看世界?

“我們這一代人,嚴格意義上説,是跟著時代一塊過來的。”回憶從影經歷,張藝謀説,他是“時代的幸運兒”。

張藝謀1978年入讀北京電影學院,1988年導演《紅高粱》奪得柏林金熊,1998年拍攝《一個都不能少》,2008年擔任北京奧運會開、閉幕式總導演,2018年平昌冬奧會交接儀式上,他導演的《北京八分鐘》再度“光彩耀人”。40年影藝生涯,和改革開放的國運同步。

“1978年,拜時代所賜,我有幸上大學、學電影。在這之前,我們這代人,插隊、下放,工農兵都幹過,沒有想過能有這樣一個改變……我們有幸成為藝術院校的第一批大學生,是時代的幸運兒。”

張藝謀回憶説,那時候,國家百廢待興,人們求學若渴。校園裏有種不吃飯不睡覺也要學習的風氣,“就像久旱的土地拼命地吸收養分、吸收水分一樣”。

怎麼看世界?“那時從沒出過國,對世界完全不了解、不知道,世界只是一個概念。”

1985年,擔綱《黃土地》攝影的張藝謀第一次出境,從香港到夏威夷,又飛到美國本土,紐約、波士頓、費城……走馬燈般轉了一圈。“我完全是暈的,資本主義,花花世界,眼花繚亂。”

1988年,《紅高粱》斬獲國際大獎。張藝謀説:“這是我的一個人生轉折,打開了一扇更大的門。”

開門,對個人如此,對中國電影亦如此。張藝謀説:“中國電影其實大約就從1987、1988年開始,以一種騰飛的姿態,引起國際社會的廣泛關注。也就是大家所説的第五代導演、第五代電影人登上了歷史舞臺,代表著中國年輕一代電影工作者一種新的面貌。”

于今回首,張藝謀總結第五代電影人的軌跡:“從1978年打開國門,浮光掠影、眼花繚亂地見識到外部世界;到1988年,沉下來,開始立足自己民族的根……回到自己的鄉土上來創作。所以那一批作品大體都帶有濃鬱的鄉土氣息,帶有濃鬱的中國民族文化特色。”

十年一世,張藝謀的1998又如何?回答有點讓人意外:“差不多就是在這個時候,知道了做一個電影導演,是自己的終身職業。”這一年,他48歲,未滿半百而知天命。

“88年左右還不清楚,但到98年的時候,已經幹了十年了,十年下來也就知道自己深淺了吧。這個時候,人已經四五十歲,基本上很成熟了。那時也有了比較清晰的人生目標,就是會以電影為主,就這樣繼續創作下去。”

現在呢,對未來可有夢想?

“現在也很簡單,對未來的夢想很現實,就是在身體允許的情況下,希望把創作一直延續下去。”

珍惜拍片機會的背後,有一種現實主義的清醒。張藝謀説:“我們這一行實際上很殘酷,創作和商業運作掛鉤,不是你想幹就能幹下去的。有一天,你拍的電影沒什麼人看了,最重要的是沒人投資了——因為人家投資是根據你的回報,當(你)沒有投資吸引力的時候,也就意味著你要徹底退休了。這時候你想幹什麼都沒有用。”

至于電影觀念,張藝謀説,他在隨著社會而不斷地發展。“我們所有觀念,所謂世界觀、人生觀,都是跟著時代的不斷演變而在不斷變化。存在決定意識,這句話一點都沒説錯。就是因為時代不斷在變,人們的觀念也在不斷更新,個人從來就是隨著時代來梳理自己的所有目標,都是這樣的。”

我是勞碌命,但我願意

我們這代人,很珍惜創作機會。我在工廠待了7年,我過去那些老朋友,很多年不見,他們全都是退休工人,我的兩個弟弟也都是工人,都退休了,但我還在創作的陣地上。所以,我總覺得自己不能閒著,要盡量多創作,對得起這個命運

本報記者:多年創作實踐,有沒有某種始終不變,可以稱為“張藝謀特質”的東西?

“我自己很難做總結。我算是一個多元化的導演吧,求新,求變——這個變其實更多是對自己的變。我一直比較願意做原創性的東西,不太愛惜自己的羽毛,也會走很多彎路。”

説到這裏,張藝謀笑起來:在別人看來,我應該深思熟慮,把每一部作品方向想好,保持一種姿態,讓自己慢慢地按照別人期望的這種姿態,像一個大家的樣子,沿眾望所歸的方向走。好像一般都是這樣評論的。

我自己不這麼想。我自己保持原創的這種衝動性、隨意性,所以有時候在作品呈現上,東一榔頭西一棒子,有一種隨意感。但是我喜歡這樣的方式,我不想固定自己。所以可能大家看我的作品,有時候會忽上忽下,藝術的、商業的,等等,好像覺得比較隨意一點。

但我覺得,挺難得的就是還能保持這樣一種冒險精神吧。對自己來説,你去改變一種作品的類型,突然去涉獵另一個領域,其實是很冒險的,因為大家對你有一個固定的期望,覺得你可能拍這種電影最好,那就一直拍下去好了。但我就是希望變,除了電影,還包括歌劇、舞劇、京劇等等室內外大型演出活動,我總是去嘗試除了電影之外的各種類型。

我們這代人,還是過去那種老觀念,就是很珍惜創作機會。我直到今天都很珍惜。我在工廠待了7年,我過去那些老朋友,很多年不見,他們全都是退休工人,我的兩個弟弟也都是工人,都退休了,但我還在創作的陣地上。你總覺得是時代給了你這樣的機遇,讓你改變了命運;不是你多麼了不起,而是時代恩賜了你。

所以,我總覺得自己不能閒著,要盡量多創作,對得起這個命運。本來你的人生沒有這種可能性,你做夢都想不到會做一個導演,所以有了這個機會,總覺著不要浪費,不能浪費。我時間抓得很緊,很多事情同時做,直到今天都是這樣。他們都覺得你不累嗎?你何苦呢?為名為利嗎?為什麼呢?其實都已經不是為這些事情了,就總是覺得不能浪費時間,這是工作上的一種動力。我總開玩笑説,我是勞碌命。但這種勞碌是我願意的。我不願意停歇,總覺得要對得起這個機會,直到今天,我還是這樣的想法。

張藝謀説,直到現在,他幾乎每天都看很多東西,有書,也有劇本。國內外的新電影,通過網絡也幾乎都能很快看到。“每個星期都會看10部或10部以上電影吧,碎片式的,有時整部電影都看,有時看一會兒很快就換了。”

至于他的最新“勞碌”結果,是今夏即將上映的古裝替身電影《影》,還有今夏即將開拍的一部關于電影的電影。他沒有透露後一部影片的名字,只是説,這會是一部文藝片,以一個晚上的電影作為故事背景,算是他們那代人對電影的一種紀念。張藝謀生于1950年,他們那代人年輕時候,能夠看場露天電影,“完全像是過節一樣的感覺”。

講故事,但別取寵年輕人

我很清醒,你不要去取寵年輕人,不要裝年輕,那樣(電影)出來什麼都不是。你就是做你自己喜歡的東西

本報記者:時間嗖嗖過去,誰也不等。作為50後,怎樣抓住90後、00後的心呢?

“抓不住的,不可能抓住的,因為你跟他們隔了兩三代人。”張藝謀口氣平和,但是毫不猶疑。

他説:“電影觀眾當然都是年輕人為主,但是你無法取悅他們,因為根本上是有代溝的,想法是不一樣的。所以我自己現在很清醒,你不要去取寵年輕人,不要裝年輕,那樣(電影)出來什麼都不是。你就是做你自己喜歡的東西。”

回看張藝謀的文藝片,從《紅高粱》的恣肆,到《菊豆》和《大紅燈籠高高挂》的壓抑,再到《山楂樹之戀》和《歸來》的隱忍,倣佛牽連起一條埋藏時代符號的個性曲線,但張藝謀否認其中存在什麼規律。

他説:這些都是作品本身的,我沒有去總結這些東西。大家看你這幾十年的作品,都希望找到一種規律。但為什麼我説我們隨著時代呢,就因為我們是在一種時代氛圍中尋找不同的劇本。這個劇本打動你了,你就去拍,其實沒有多想是個什麼規律。

《歸來》和《山楂樹之戀》,都是那個時代的作品。你對那個時代有感覺,可能年輕人不一定了解,但你還是熟悉它,所以看到好的故事,看到裏面有一種感動你的東西,就願意去拍它。不過,感動自己的未必是自己過去某段經歷。

每個時代都有你自己感興趣的東西。現在的90後、00後,他們感興趣的也是他們在這個時代所接觸到的東西,這就叫做時代的烙印。作為一個從那個時代過來的導演,如何去迎合或面對現在的市場,其實也沒有什麼訣竅,就是堅持做你自己,堅持你自己最感興趣的東西,找到你受感動的那個點,然後把它拍好。

電影拍好了,打動了人,年輕人當然也會受感染,這就有了價值。有了價值,創作可以延續,你説你的時代多麼了不起,你的故事多麼了不起,但是你沒拍好,你自説自話,大家也不理你。你的創作,對不起,就得一邊待著去。所以還是要提高自己講故事的能力。電影就是故事電影,無論怎麼樣,這故事要講好。

那麼,怎樣提高講故事能力?有什麼經驗可以分享?

“沒有特別的經驗,”張藝謀説,“講故事的能力,坦率地説,沒有哪個導演就能説是做好了的,這是一輩子的事情。”

“我現在回想,好像人類這個物種的天性,從小就要聽一些故事吧。你看孩子幾乎都有這樣的經歷,小時候要聽媽媽、聽奶奶講故事才能睡覺。所以直到今天為止,故事講好,一部電影才能成功。不管你的觀點、你的道理、你的哲學多麼深邃,多麼了不起,但要是你的故事沒講好,大家就不買賬。而且,故事不但要講好,還要講得有特色。今天是一個互聯網時代,觀眾見多識廣,眼光很高,要求比較苛刻,不再像過去的觀眾容易滿足。”

“講故事是一個導演畢生要做的功課,活到老學到老。這沒有什麼訣竅,就是去學習。”張藝謀説。

電影本來就是世界性的

這就是一個學習的過程,沒有什麼可焦慮的。通過學習加以掌握,再脫胎換骨變成自己的東西,一定得有這麼一個過程

本報記者:《白日焰火》再奪金熊時,德國《世界報》影評稱《紅高粱》和《圖雅的婚事》裏有一種獨立、非西方的美學,但今日一些中國電影在“擁抱西方風格”。中國電影是否在西化?

張藝謀説:“這些年,西方電影的影響,尤其是好萊塢電影的影響,對中國年輕電影工作者是不言而喻的,一定是(存在的),因為我們也在學習和提高。中國很多賣錢的電影、很多流行的東西,都能看到西方文化的影響,這個是現實,但我覺得這就是一個學習的過程,沒有什麼可焦慮的。通過學習加以掌握,再脫胎換骨變成自己的東西,一定得有這麼一個過程。”

在張藝謀看來,電影本來就是世界性的。今天的世界,是一個互聯網世界;今天的中國,是一個開放的中國。西方人説在中國電影裏看得到他們的電影,這實屬正常。不僅如此,今日中國電影,早已不可一概而論。“中國電影現在種類很多,每年幾百上千部,各式各樣,不能用一句話説中國電影怎麼怎麼。”

“大家拍電影都不是在真空中,都是在互相學習,重要的是學習過程中最後的轉換、最後的脫胎換骨。中國的類型電影,不管警匪片、公路片、逃亡片……都在慢慢形成,這肯定有個學習過程,這沒有關係。你要相信,未來各種類型的中國電影一定會長成自己的樣子。”

與此同時,張藝謀強調,應當看到中國電影存在的現實差距,和好萊塢“還不是一個量級”。“盡管中國電影市場已經成為世界第一,很多國産電影創造的票房奇跡引起全世界關注,但中國電影的整體品質還有待提高,中國電影輸出全世界、影響全世界,還有遙遠的路要走。”

“我們的市場還都在本土。有時候,本土市場創造了本土商業奇跡,在本土得到狂歡一樣的慶祝,但實際上中國電影在世界上的影響還是有限的。中國作為一個有悠久歷史文化的大國,她的藝術創作應該對人類産生非常廣泛的影響,這是一個大國的地位所決定的。在這一點上,我們還有艱苦的路要走。”

“也許,我們所做的全部努力,都只是一個開始吧。”張藝謀説。

怎樣向世界講好中國故事

國産電影要走的路,確實還很長很復雜,“不是説錢到位了,或者成立一個機構,明天就可以改變的”

本報記者:中國已是世界最大電影市場,但怎樣向世界講好中國故事?從電影到大型表演,你的美學思想是什麼?

張藝謀談了這樣幾個層面:

首先,(講好中國故事)沒有什麼訣竅,還是要把人的故事講好,用人的故事、人的情感來吸引觀眾。這些聽起來是很概念的,但真做到是很難的。

其次,大家都懂得要把電影拍好,但拍好了未必能輸出,別人未必感興趣。電影輸出要遵循商業規律,這是(電影)藝術牽扯到的另一個方面。

張藝謀提了三個問題:

——是不是講好了故事,或者你個人認為講好了故事,就能在全世界被大家所看到呢?

——講中文的電影,(國際上)有沒有那麼多人願意看?

——好萊塢每年大約有20部電影可能全世界的人都會看,我們有沒有一部在全球層面上大家都會看的電影,什麼時候能有?

張藝謀説,目前,中國電影在國際電影市場宣傳和發行中所佔比例仍然很少,許多中國年輕人對好萊塢明星如數家珍,喜愛漫威係列電影中的聯盟英雄。“倒過來説,中國的許多英雄、許多民族和文化元素,在美國年輕人中有多大影響呢?”

“這是一種不對等,但並沒有什麼良藥、妙方,不是説説就能解決。首先還是需要國家的強大,需要國家影響力和實力的提升,這有一個漫長的過程。現在坐下來談,永遠只能説這是現狀,有漫長的路需要走,其實這也是一句空話。”張藝謀説。

他認為,這些年,國家一直在扶持國産電影事業,特別是設定每年電影進口指標、限制好萊塢大片的檔期,沒有這些政策,中國電影就沒有現在的發展。電影人一直呼吁的藝術院線,其實早在多年前也已建立。但國産電影要走的路,確實還很長很復雜,“不是説錢到位了,或者成立一個機構,明天就可以改變的。”

國産電影的另一個發展基礎,張藝謀説,在于電影人要有一種手藝人精神、工匠精神,“這是基本的。”

“每個電影人都認真對待自己的作品,努力把自己的工作做好,一絲不茍地完成,也是(國産電影)一種發展基礎吧。無論國家下多大決心支援,落實在每個創作人員身上,就是你自己如何把握機會把工作做好。從這一點來説,中國電影産業雖然很好,但也有許多自身的問題,比如説很多方面工作不嚴謹,也有很多粗制濫造的作品,存在泛商業化現象,等等吧,都需要努力。”

大型表演的美學思想

大型表演活動能夠體現一個國家的實力和影響力,意義重大。張藝謀反對大型表演就是人海戰術加聲光電的説法,認為這種批評簡單粗暴,不講道理

在美國,張藝謀最出名的電影是連續兩周拿過票房榜冠軍的商業大片《英雄》,但更出名的卻是他擔綱總導演的北京奧運會開、閉幕式。這些年來,各種室內外大型表演活動,成為張藝謀“中國述事”的另一種方式。波士頓大學畢業典禮上,校長羅伯特·布朗説,授予張藝謀榮譽博士學位,不僅基于張藝謀的電影“透視了中國人和中國文化、展露了人類本性中的普遍特質和渴望”,也基于張藝謀為奧運會慶典所作的貢獻。

從電影到大型表演,背後是一種什麼樣的美學思想?

張藝謀説:“創作離不開你的土地,離不開你的傳統。當你在你自己的土地上發揚你的傳統,把傳統和現代科技手段結合的時候,它就會産生這樣的異彩。

我自己的美學思想,其實就是希望‘一加一’。也就是説,你的文化再加現代科技方法,以現代科技的眼光重新注視你的文化,以這樣‘一加一’的理念進行創作。在大型活動中,純粹把文化照搬出來,可能不夠吸引人,用現代科技方法進行演變,就獨特了。”

在張藝謀看來,大型表演活動能夠體現一個國家的實力和影響力,意義重大。尤其全球轉播的奧運會慶典,展現了一個國家的歷史、文化、創造,還有國民的精神面貌,其觀眾規模和全球影響力遠遠超過任何一部電影。

從藝術角度,張藝謀反對大型表演就是人海戰術加聲光電的説法,認為這種批評簡單粗暴,不講道理。他説:大型表演一定需要很多演員,需要群體所産生的一種磁場。人類是群居動物,大型活動就是人類在很短時間裏的聚集,這種聚集常常就産生了一種魅力、一種磁場、一種讓人激動的精神。在大型表演中,人數多少不代表水準高低,而在于呈現出來的東西怎麼樣。

所以,大型活動也罷,電影也罷,你要堅持自己的認知,當你認為這樣的方法是對的,這樣的東西是正確的,你就堅持你自己的,這其實也是一個你的特色。你反倒不能聽雜七雜八的聲音,那些聲音會擾亂你……東方特有的美,有很多具體內容,很難一下子總結。但每次都要找到獨特的、和其他文化不一樣的東西,找到呈現它們的方法。

“就是一句話,立足于你的土地、立足于你的人民,立足于你的文化。”張藝謀最後説。(記者 徐劍梅)

-

大數據"坑熟客",技術之罪需規則規避

2018-03-02 08:58:39

-

高品質發展,怎麼消除“遊離感”?

2018-03-02 08:58:39

-

學校只剩一名學生,她卻堅守了18年

2018-03-01 14:40:53

-

有重大變動!騎共用單車的一定要注意了

2018-03-01 14:40:53

-

2018年,樓市會有哪些新變化?

2018-03-01 09:01:20