新華社拉薩7月25日電 題:玉曲河畔黨旗紅

新華社記者薛文獻、陳尚才、王澤昊

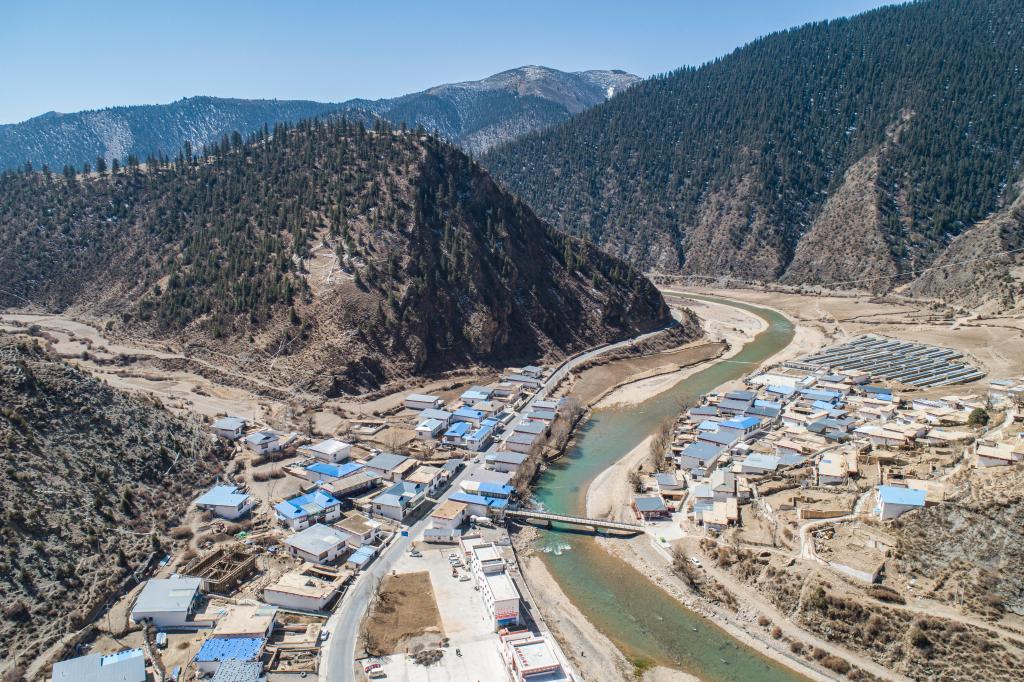

出西藏昌都市左貢縣城,沿318國道西行15公里,便是列達村。玉曲河對岸,一棟棟藏式民居依山而建,錯落有致。村莊四周是翠綠的群山,家家戶戶屋頂懸挂著五星紅旗,迎風招展。

村邊的開闊地上,坐落著一棟藏式二層小樓。

這裏是2017年由廈門援建的陳列館。進入館內,一面手工縫制的國旗格外醒目。

這面1962年由9名村民手工縫制的國旗,如今成了鎮館之寶。“這面國旗代表著我們全村人對黨、對祖國的一片赤誠。”曾任列達村黨支部書記的土登加永説。

和這面國旗一起展出的,還有500多件老物件,如酥油桶、切菜板、馬鞍、藏裝等。“大部分是西藏和平解放前,村民使用過的生産、生活器具。我們要告訴後人,從過去的一窮二白到今天的衣食無憂,全靠黨的領導。”土登加永説。

圖為西藏昌都市左貢縣旺達鎮列達村(3月28日攝,無人機照片)。 新華社記者孫非 攝

列達村現有122戶、550人。這是一個有故事的村莊。

81歲的仁增拉擁老人是村裏最年長者之一,身板硬朗,精神矍鑠。

回想起70年前第一次見到解放軍的場景,老人記憶猶新:“解放軍穿著夏天的衣服,每人背一個小包,從山上下來,在我們這裏休息、燒水、吃飯。他們不吃老百姓一口糌粑,還會給我們衣服、鞋子和罐頭。”

隨後幾年間,一隊隊解放軍、工作隊經過列達村,龐大的築路隊伍駐扎在這裏,開始修築康(川)藏公路。

當年,仁增拉擁與眾多出身貧寒的孩子一樣,長年為有錢人家幹活,每天只有一小勺炒青稞,艱難度日,“解放軍是共産黨派來解救我們的,是為人民服務的。”

1959年,聲勢浩大的民主改革運動在萬裏高原蓬勃開展。列達村群眾在工作隊的領導下,推翻封建農奴制,分牛分地,開始新生活。

這是西藏昌都市左貢縣列達村(3月28日攝,無人機照片)。新華社記者 孫非 攝

翻了身的農牧民群眾,一心向黨。在1962年中印邊境自衛反擊戰中,列達村20名村民自願承擔支前任務,徒步七八天走到察隅前線,運輸物資、彈藥,抬運重傷員到醫院。戰鬥結束後,部隊給列達村支前人員獎勵了一面錦旗。遺憾的是,這面錦旗後來不慎遺失。

為此,9名村民(其中有7名共産黨員)自己動手做了一面五星紅旗,既是彌補錦旗丟失的缺憾,也是告誡後人,要永遠感黨恩、聽黨話、跟黨走。

20世紀六七十年代,村裏條件非常艱苦,共産黨員帶領群眾艱苦奮鬥、發展生産,在群眾心中樹立起共産黨員的良好形象,列達村多次被評為先進村、“紅旗村”。

在改革開放、跨入21世紀的歷史時期,列達村一代代共産黨員繼續帶領群眾包産到戶、發展生産、從事多種經營,讓全村人的日子越過越好。

黨員羅松旺堆正在跟村民交流(3月28日攝)。 新華社記者孫非 攝

1972年出生的羅松旺堆是村裏最早一批致富帶頭人。32歲時,他加入中國共産黨,第二年當選村委會主任。

他擔心自己文化水準低、幹不好,身為老黨員的父親洛松郎加鼓勵他:“既然入了黨,就要一心一意為群眾服務,不要辜負大家的信任和支援。”

羅松旺堆後來擔任黨支部書記兼村委會主任,繼任者有尼瑪洛松、洛松頓珠、土登加永、珠多平措等。在他們的帶領下,列達村進入發展的快車道,組建了119人的農牧民施工隊,建起溫室大棚,爭取資金修建河堤、幼兒園、村集體辦公用房和遊客接待中心,購買挖掘機、裝載機等機械設備用來出租,發展村集體經濟,群眾收入越來越高。

圖為列達村的溫室大棚(3月28日攝,無人機照片)。 新華社記者孫非 攝

在西藏實施農牧民安居工程時,列達村群眾新修、翻修或改造住房,家家戶戶蓋起兩層樓,實行人畜分開,人居環境明顯改善。

近年來,隨著川藏公路不斷升級改造,由川滇入藏自駕和騎行的遊客絡繹不絕。列達村群眾紛紛開辦“藏家樂”,吃上了“旅遊飯”。村裏還新建了遊客接待中心。

這是西藏昌都市左貢縣列達村的溫室大棚(3月28日攝)。新華社記者 孫非 攝

曾任列達村駐村工作隊隊長的白瑪旦增介紹,村裏陸續開辦“藏家樂”112家,擁有350張床位,累計接待遊客6000多人。2017年,列達村實現整體脫貧摘帽。2020年,每人平均純收入達到16925元,村民的日子越過越紅火。

2019年,在新中國成立70周年之際,列達村“兩委”的11名黨員,用一天時間再次制作了一面新的國旗,並舉行了隆重的升旗儀式。