2025年恰逢中國核工業創建70周年。在中國工程院院士葉奇蓁看來,當下我國核能發展處於重要的戰略機遇期,而聚變堆是世界各大國高度合作與競爭的技術領域。

因無限、清潔和安全的特性,可控核聚變被認為是解決人類能源問題的終極方案。中信證券相關研報認為,在技術路徑基本打通、各國持續加大投入的背景下,預計2030—2035年全球核聚變裝置市場規模有望達到2.26萬億元。民營企業和社會資本爭相進入核聚變領域,與央企“國家隊”優勢互補、共同促進聚變商業化落地,給中國核聚變研發加快形成新質生産力持續注入新活力。

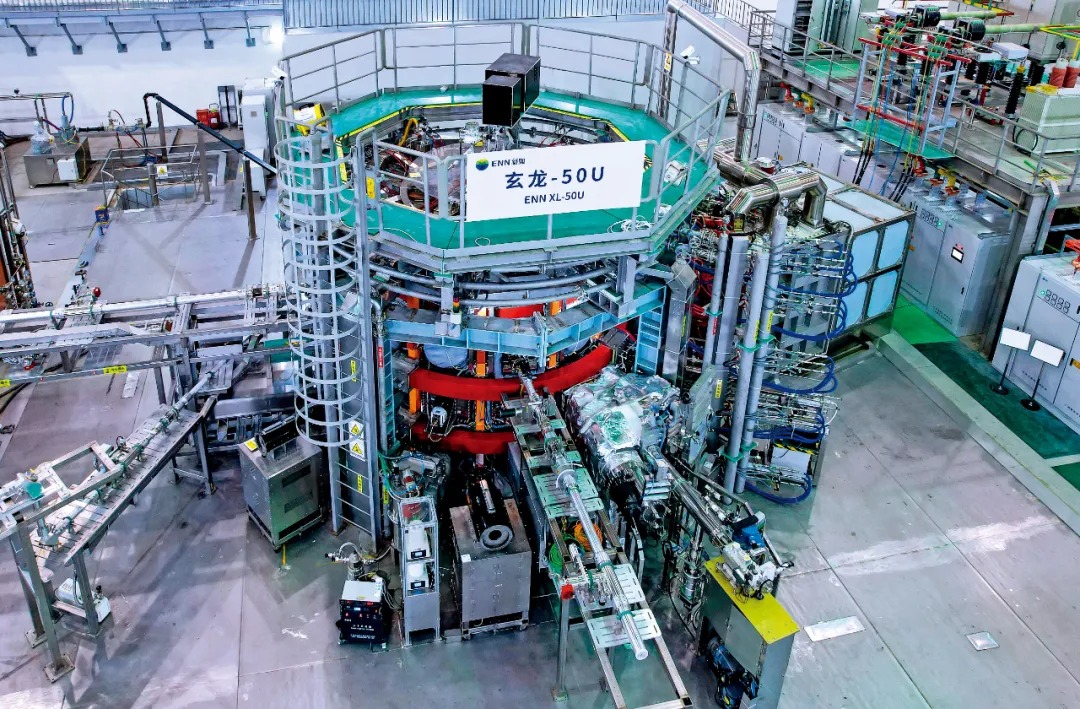

新奧聚變實驗裝置“玄龍-50U”。

聚變能源研發多輪驅動

“根據我國核聚變發展路線規劃,將在2050年前後建成聚變商用電站,實現聚變堆商用發電。”中國核學會核聚變與等離子體物理分會名譽理事長劉永曾&&。

1955年,錢三強等科學家就提議開展中國自己的可控核聚變研究;1983年,“熱堆—快堆—聚變堆”核能“三步走”戰略正式提出,聚變堆成為遠期建設的主力堆型;1998年,我國立項了全世界第一台全超導非圓截面的托卡馬克裝置HT-7U,即EAST的前身;2003年,我國參與國際熱核聚變實驗堆計劃(ITER)談判,2007年正式加入該計劃,走上國際舞&。

當下,“雙碳”目標驅動下,我國作為能源消費大國,對清潔能源需求迫切,基於長遠的能源需求,聚變能源成為解決問題的核心變量之一。

在很多業內專家看來,可控核聚變一旦實現商業化落地,或將如蒸汽機、電氣化的出現一樣,主導新一輪科技革命。

“大家總是説核聚變能源還有很長的路,就是因為它太難,但是一旦實現,整個人類社會都會隨之發生根本的變化。”國際熱核聚變實驗堆實驗包層委員會委員馮開明説。

馮開明&&,經過數十年的探索和積累,我國在核聚變領域已形成“集中精力辦大事”的舉國體制優勢。通過ITER計劃積累工程經驗,大幅提升了我國在核聚變領域科研技術、項目管理、專業人才培養等方面的能力,並已形成超導磁體、抗輻照材料等配套産業鏈。“我國目前已形成‘國家隊’加上企業和資本市場多輪驅動的核聚變發展新格局,這是其他國家無法比擬的。”在他看來,我國在核聚變領域的優勢,是政策推動與市場需求共振的結果。

2023年底,中核集團牽頭成立可控核聚變創新聯合體,秉承開放、共建、共享的理念,加快推進可控核聚變未來産業發展,成員單位包含央企、科研院所、高校和民營企業等。以清潔能源為主業的民營企業新奧集團正是其中一員。

“未來核聚變領域的技術研發,還要警惕單一技術路線的風險。民營企業作為‘國家隊’的有益補充,在商業化落地上更加敏銳,適合進行新型技術途徑的探索,如緊湊型聚變裝置、球形托卡馬克裝置、倣星器裝置、場反裝置、氫硼聚變等。”馮開明&&,“新奧正在嘗試的球形環氫硼聚變,就是一種技術上的前瞻性創新。”

新奧聚變控制大廳。

探路氫硼聚變新路線

和當下核聚變領域主流的氘氚聚變不同,新奧選擇的是氫硼聚變路線。

2017年新奧基於過去從低碳向無碳能源轉型升級的創新探索,對核聚變的各種路線和實驗裝置進行全球調研,開啟了核聚變研發的自主探索之旅。

“2017年我們就基本確定,要做‘無中子,低成本,燃料豐富,可商業化’的未來能源,可能就得走氫硼聚變路線。”新奧能源研究院院長劉敏勝説,“但是新奧不能‘紙上談兵’,要經過充分的理論研究和實踐驗證。”

從2017年到2022年的5年時間裏,新奧求知若渴,遍訪相關研究機構,參加所有能“夠得上”的會議,如海綿吸水一般汲取知識和經驗。同時基於可控核聚變商業化的探索初衷,新奧搭建多個裝置,測試不同實現方式,判斷每一階段需要解決哪些技術問題,氫硼聚變的路線圖逐漸明朗。

2022年7月,新奧正式確定球形環氫硼聚變的技術路線。因為高難度、高風險、高成本、研究機構極少,這一路線曾面臨不少質疑。

2023年3月,《自然—通訊》的一篇論文稱,日本國立聚變科學研究所和美國TAE技術公司攜手,首次在磁約束聚變等離子體中實現了氫硼聚變實驗。這也更堅定了新奧深耕氫硼聚變技術路線的決心。

新奧自主設計建造的我國首座中等規模球形托卡馬克聚變實驗裝置——“玄龍-50”穩定實驗運行4年後,於2024年升級為“玄龍-50U”,快速躋身大型磁約束實驗&&先進行列。同時,新奧並行開展整體參數國際領先的球形環氫硼聚變新裝置“和龍”的建設,預計2027年建成,旨在探索氫硼聚變中的各項關鍵技術。

“‘玄龍-50U’的實驗進度比預期快。我們將原本計劃在‘和龍-2’上開展的氫硼聚變反應,提前到在‘玄龍-50U’上實現。”劉敏勝説。

馮開明&&,民營企業運作效率高,決策機制靈活,能夠實現技術快速迭代。這恰好在新奧實踐上得到了驗證。

新奧集團主辦的氫硼聚變研討會

推動核聚變研究開放生態

經過數年的探索實踐,新奧愈發認識到,聚變是一個極其複雜的大科學工程,需要長周期的開放溝通、交流合作,整合全球智慧,推動不同技術路線兼容共濟、協同發展。

新奧已沉澱出“求真務實、引領突破、生態共贏”的科研創新文化。開放要覆蓋政、産、學、研,也要輻射國內外。“我們歡迎國內外專家提出的各類意見,新奧才能以不到300人的團隊,吸引數千人的生態夥伴一起做。”劉敏勝説。

新奧的合作夥伴中,北京大學、南開大學等高等學府與其共建科技創新中心,通過聚變物理和人工智能等學科交叉,加速實現技術突破,培養後備人才;在和産業鏈上下游的多家國企和民營企業合作過程中,新奧也愈發感受到行業內外對可控核聚變創新的熱情。從大型國企龍頭到專精特新企業,當意識到新奧是在探索能源未來時,眾多合作夥伴都曾&&不計成本也要支持。

在可控核聚變這條賽道上,正在形成“國家隊”與民營企業戰略互補的開放生態。新奧迎難而上、持續投入的實踐,既是中國可控核聚變商業化多元探索的縮影,也是民營企業與國家戰略同頻共振的創新樣本。

在馮開明看來,國家隊和民營企業缺一不可。“國家隊”是核聚變能從0到1核心突破的推動者,民營企業更可能成為從1到100放大市場化和創新化的加速器。

可控核聚變探索過程中,一直流傳着“永遠需要50年”的魔咒。越來越多民營企業加入聚變研究領域,雖然面臨研發周期長、投入資金巨大、短期無法實現商業化的難題,但他們都堅持長期主義的戰略定力,懷抱産業報國的使命,利用各自優勢不斷努力,匯入中國聚變研發的生態,正在形成促進中國可控核聚變早日實現商業化的合力。