他們

有的是馬來西亞橡膠園的“小少爺”

有的是在新加坡拿着高薪的工程師

有的是在泰國做車行生意的老闆

……

在戰火紛飛的抗戰歲月

他們捨棄了原本優渥的生活

毅然回到祖國

以方向盤為“武器”

打通“抗戰生命線”

用生命詮釋

“國家存亡,匹夫有責”

他們,就是南僑機工

新華網“重訪抗戰地標”報道組

近日來到雲南西部

沿着曾經的滇緬公路

尋找更多有關南僑機工的故事

1

打通滇緬公路

打通“抗戰的生命線”

在中緬邊境的雲南德宏畹町

原滇緬公路中國段的終點

我們見到了中緬國界畹町橋

它只有20余米長

卻是抗日戰爭時期

抗戰物資經緬甸運入中國的必經之路

畹町橋,位於雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市畹町鎮。南僑機工運輸的抗戰物資經過這座橋運入國內,再運到大後方。新華網記者肇蕾攝

1937年7月,全面抗戰爆發

我國沿海重要港口相繼淪陷

西北公路、滇越鐵路等陸路交通

也先後被切斷

為保障抗戰物資運輸至國內

近20萬雲南人民

在缺乏必要工程機械和壯勞力的情況下

借助最簡單的工具

手挖、肩扛

晝夜不停地苦戰9個多月

終於,在1938年8月底修通了

滇緬公路

成為中國抗戰重要的補給生命線

滇緬公路“老虎嘴”,位於雲南省保山市龍陵縣。公路的一側是湍急的怒江,另一側是絕壁。新華網記者肇蕾攝

在“老虎嘴”的崖壁上

修建滇緬公路留下的痕跡

至今清晰可見

仿佛無聲地訴説着當時的艱辛

怒江。新華網記者肇蕾攝

滇緬公路,艱險異常

它越過雲嶺、怒山、高黎貢山等崇山峻嶺

橫跨漾濞江、瀾滄江、怒江等急流深谷

從雲南昆明通往緬甸臘戍

滇緬公路遺址,位於雲南德宏芒市三台山鄉。新華網記者肇蕾攝

2

回國!支援抗戰!

路修通了,但問題依然嚴峻

當時的中國

嚴重缺乏熟悉汽車駕駛

與維修的技術人員

危急關頭

時任南僑總會主席的陳嘉庚

1939年2月在《南洋商報》上

發布公告

徵募懂駕駛、會修車的華僑青年

回國支援抗戰

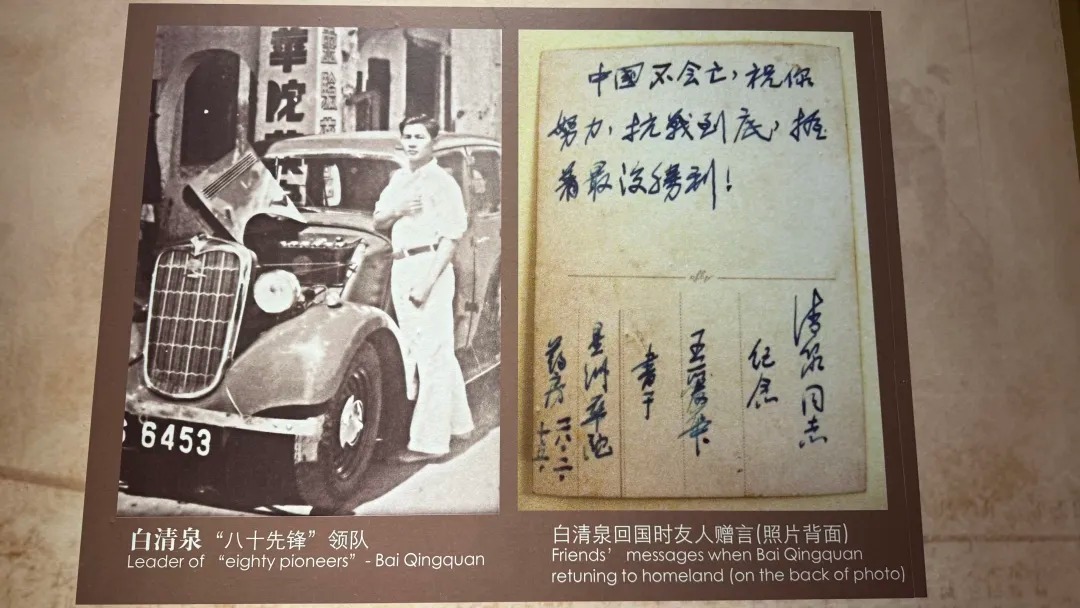

白清泉,“八十先鋒”領隊,拍攝於南洋華僑機工回國抗日紀念館。新華網記者肇蕾攝

“南僑機工”全稱“南洋華僑機工回國服務團”。

是抗日戰爭時期從南洋各地回國參與抗戰的三千多名華僑汽車司機及修理技術人員的通稱。

公告一經發出

新加坡、馬來西亞、印度尼西亞

泰國、越南等各地華僑

爭先恐後地報名

短短10天便有80人響應

他們第一批回國

被稱為“八十先鋒”

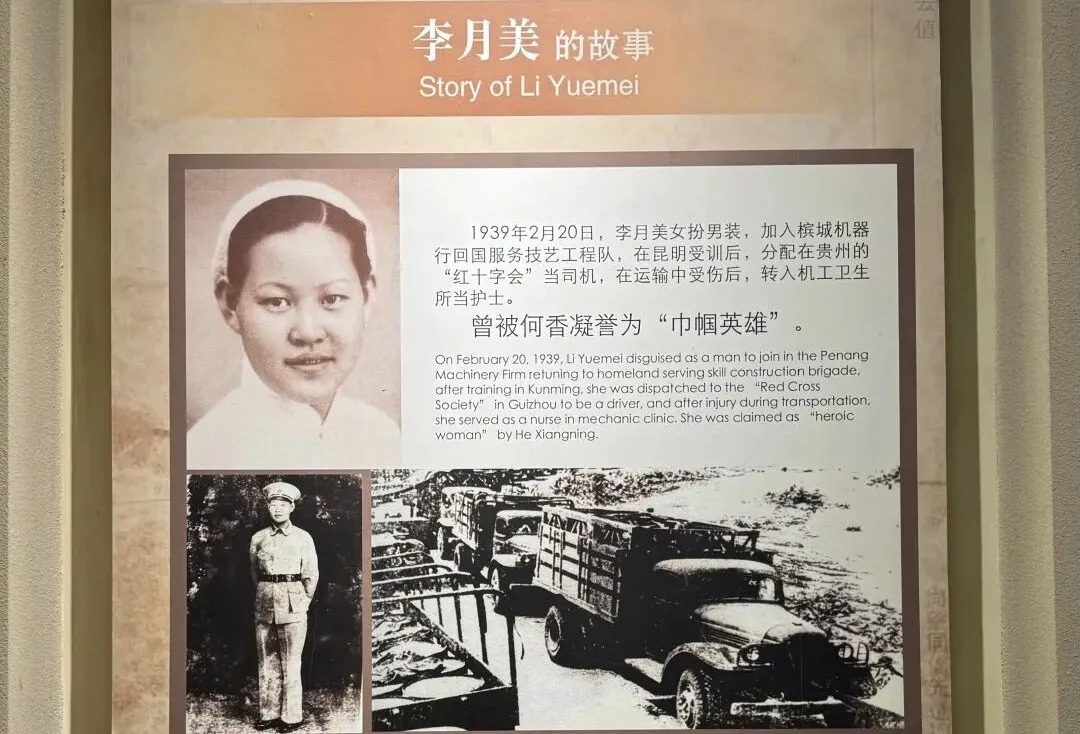

南洋華僑機工回國抗日紀念館內展示的李月美的事跡。新華網記者肇蕾攝

後續報名者不斷

他們中有教師、醫生、商人、工程師

其中不乏家境殷實者

通告要求年齡在20-40歲之間

但前來報名的人中年紀最大的49歲

最小的僅13歲

他們有的瞞報、虛報年齡

甚至女扮男裝

也要回國參與抗戰

1939年

先後有9批共3200餘人

組成“南洋華僑機工回國服務團”

回國支援抗戰

《運輸救國歌》歌詞,拍攝於南洋華僑機工回國抗日紀念館。新華網記者肇蕾攝

是什麼讓這些華僑

寧可放下安穩、優渥的生活

也要回到戰火瀰漫的祖國?

和我們同行的

雲南師範大學華文學院夏玉清教授

研究認為

夏玉清教授:

華僑有一顆熾烈的愛國心,雖然身在海外,卻始終和祖國保持着密切的關係,特別是當日本侵華時候,他們義憤填膺,覺得有責任要保衛中國。

南僑機工們排除萬難

毅然決然地踏上歸途

駕駛卡車

穿越槍林彈雨

搶運軍需物資、搶修運輸車輛

為抗戰築起了一條

“不沉的補給線”

3

路險關、雨季關

瘴瘧關、空襲關

在芒市三台山鄉

——我國唯一的德昂族鄉

車輪軋過塘石路向山頂攀爬

數不清的接近90度的轉彎

和公路一旁的懸崖

讓我們對滇緬公路的

坡多、路險、彎急

有了更直觀的體驗

位於雲南德宏芒市三台山鄉的南洋華僑抗日機工無名英烈紀念碑。新華網記者肇蕾攝

在盤山公路快到最高的位置

我們找到了

南洋華僑抗日機工無名英烈紀念碑

它迎風而立

仿佛向路人訴説着過往

位於雲南德宏芒市三台山鄉南洋華僑抗日機工無名英烈紀念碑一旁的“翻車洼”。新華網記者肇蕾攝

墓碑所在公路的一旁

當地俗稱“翻車洼”由於道路艱險

當年在這裡

不少南僑機工連人帶車,掉了下去

再也沒能活着回來

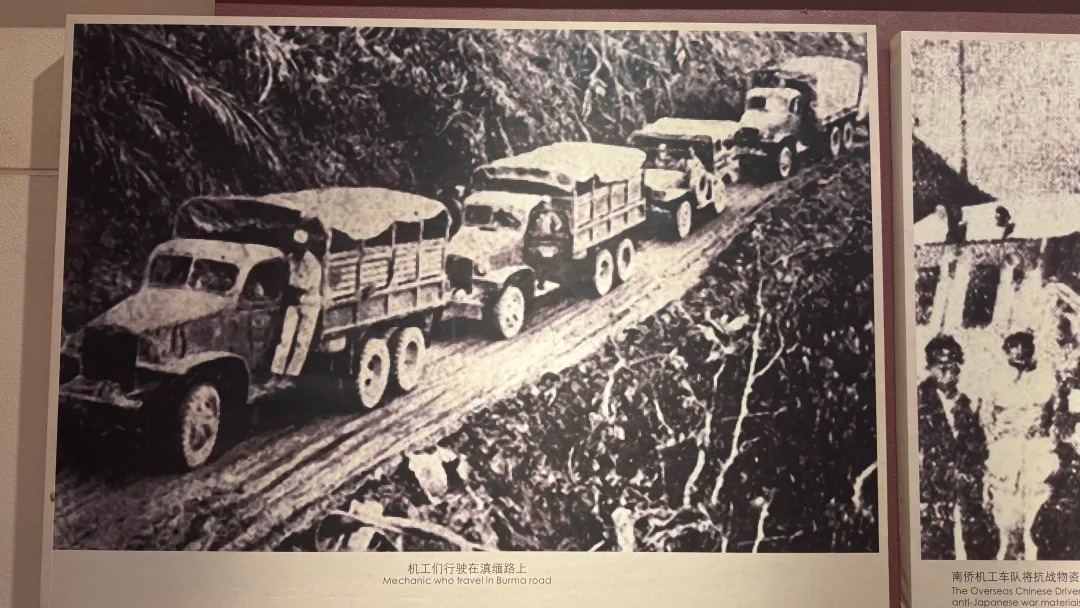

機工們行駛在滇緬路上,拍攝於南洋華僑機工回國抗日紀念館。新華網記者肇蕾攝

此外

由於雲南西南部雨季漫長

雨後道路泥濘濕滑

行駛在狹窄、臨近懸崖的路段時

機工們有時甚至需要

將身體“懸挂”在車外充當“人肉導航”

痢疾、霍亂、瘧疾……

同樣可怕的,還有連綿的雨季裏

無處不在的熱帶流行病

尤其是瘧疾

戰時後方,普遍缺醫少藥

得了瘧疾幾乎可以説是九死一生

有些機工感染了瘧疾扛不住

就把車開到山洞或樹林裏面隱蔽起來

以防被日本人發現

其中一些機工沒能熬過去

最終守着一車物資,因病去世

然而,更大、更致命的威脅來自天上

——日軍的空襲

1940年

日軍成立了“滇緬公路切斷委員會”

從1940年10月後的

近4個月的時間裏

日軍出動飛機400余架次

對滇緬公路進行狂轟濫炸

白天遇到敵機轟炸

機工們利用地形將貨車隱藏起來

夏玉清教授:

沒有藏身之地,但是我們的機工想了很多辦法,其中一個就是在運輸車上覆蓋樹枝進行偽裝。還有就是,從早晨9點到下午3點不運輸,在晚上運輸。

夜裏,機工們只敢開近光燈行駛

聽到敵軍飛機的聲響

立刻熄火關燈

等轟炸結束再繼續趕路

車輛一旦中彈

幾乎沒有生還的可能

南僑機工的駕駛執照。新華網記者肇蕾攝

路險關、雨季關、瘴瘧關、空襲關

關關難過

……

滇緬公路1146公里

1000多名南僑機工在此付出了生命

平均每一公里

就有一位先輩長眠於此……

4

“方向盤就是我們的武器”

滇緬公路惠通橋,橋下為怒江。新華網記者肇蕾攝

1941年12月7日

日軍偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發

此後國際戰局急轉直下

1942年4月下旬

日軍佔領滇緬公路的起點緬北重鎮臘戍

5月3日,侵入雲南畹町

5月4日,攻陷龍陵

5月5日,向滇緬公路咽喉惠通橋襲來

……

惠通橋爆破,拍攝於南洋華僑機工回國抗日紀念館。新華網記者肇蕾攝

惠通橋

抗戰時期滇緬公路過怒江的唯一通道

為阻止日軍進一步進犯

1942年5月5日

中國守軍下令將其炸毀

切斷了滇緬公路

……

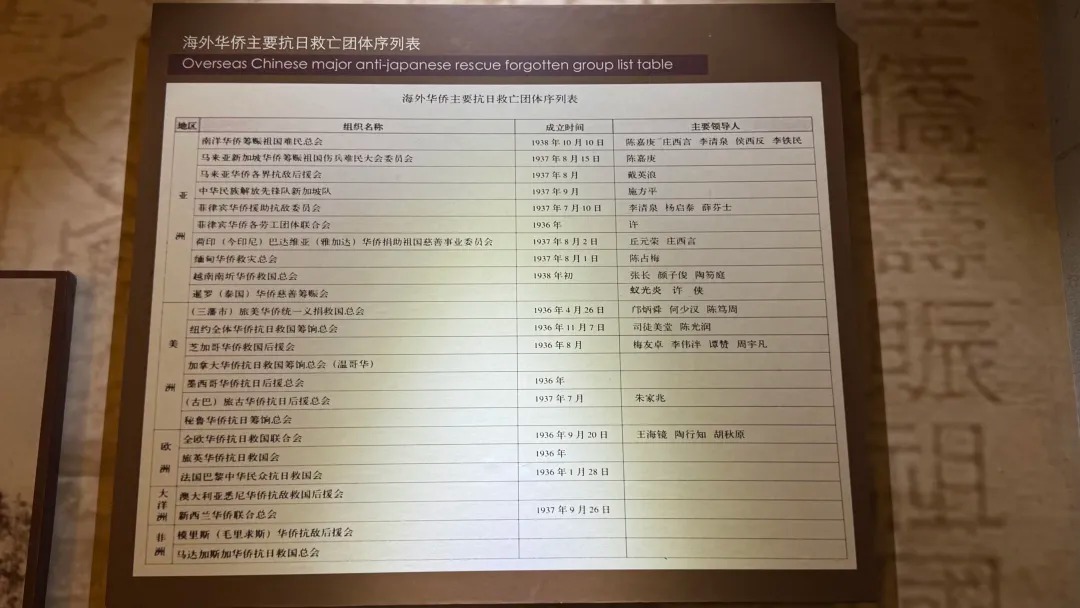

海外華僑主要抗日救亡團體序列表。新華網岳瑞芳攝

1939年至1942年

滇緬公路通行了近3年

3200余名南洋華僑機工

通過滇緬公路搶運50萬噸軍需物資

用青春和生命

為抗日戰爭

和世界反法西斯戰爭的勝利

作出重大貢獻

今天的惠通橋旁

矗立着這樣一尊雕塑

一位老人坐在椅子上

拄着拐杖,望向怒江對岸

雕塑名為《遙遠的等待》

他是誰?又在等待着什麼?

惠通橋旁的雕塑《遙遠的等待》。新華網記者肇蕾攝

據介紹

老人叫翁家貴

15歲跟着老鄉去馬來西亞打工

23歲學會了開車

是第五批回國的南僑機工中的一員

被編在14大隊14補充中隊

很快就開始了運輸工作

夏玉清教授:

補充中隊的意思就是,哪個隊的人生病了、受傷了,人開不了了,但是車子不能停,就補充進去開車。

他有一句名言

“我們是開車的,方向盤就是我們的武器!”

5

赤子功勳,永志不忘

南洋華僑機工回國抗日紀念館,位於雲南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市畹町鎮。新華網記者肇蕾攝

來到

南洋華僑機工回國抗日紀念館的那天

天空飄着細雨

在這裡,我們見到了

南僑機工的後人葉曉東

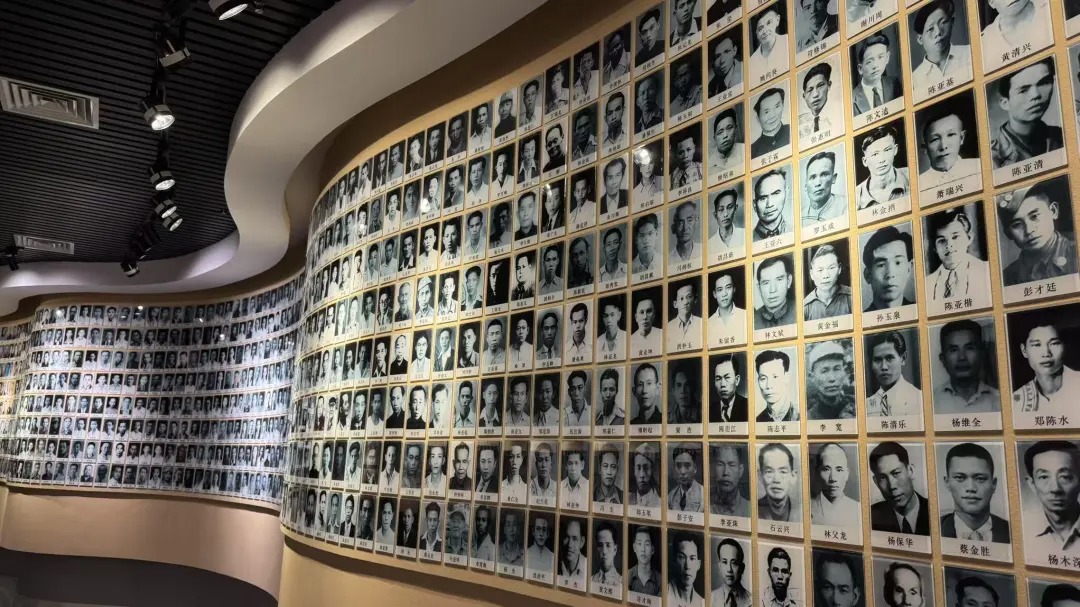

紀念館的英雄墻上

有他不曾謀面的父親的名字

——陳團圓

南僑機工後人葉曉東:

我是十三四歲的時候,因為好多南僑機工到畹町,都知道我媽媽,都來我們家坐一坐、看一看,我才知道我父親是南僑機工。

南洋華僑機工回國抗日紀念館裏的英雄墻。新華網記者肇蕾攝

1939年,陳團圓離開馬來西亞

回到中國支援抗戰

直到1942年,滇西淪陷

……

南僑機工後人葉曉東:

當時我父親已經到了惠通橋。因為惠通橋被炸斷了,過不去了,他們又返回了芒市,因為被人告密,我父親被抓去活埋了……

父親去世後

幼小的他隨母親改嫁

於是他的姓由陳改為葉

……

南洋華僑機工回國抗日紀念碑,位於雲南德宏州瑞麗市畹町鎮。新華網記者肇蕾攝

今天,紀念館一旁的

南洋華僑機工回國抗日紀念碑

高高聳立

記錄着南僑機工們的赤子功勳

葉曉東説,他每天都會來到這裡

為紀念碑拂去灰塵、掃除落葉

也會在游客問起時

為他們講述更多

關於南僑機工的故事