山接石城屯虎豹 陜北突秀此名州

綏德怎不名天下

綏德腰鼓。

“在陜北,綏德名頭很不小,它是和延安、榆林並駕齊驅的三駕馬車。它很多時候是不以縣份的名義存在,而是以‘州’的位置矗立于陜北。”陜西作家龍雲曾這樣評價綏德。

山環水匝古綏州,一片晴光碧樹秋。地處榆林東南的綏德,位于陜北兩條母親河無定河、大理河的交匯之地,城池蜿蜒于疏屬山、嵯峨山、雕陰山等山峁之間。史志記載,綏德“山勢由南而北,水流則由北而南”,因此整座城“山繞孤城水繞山,洞門開傍兩溪灣”。

“黃河在其東,沙漠在其北,襟帶關陜,控制銀夏,實為用武之地。”雄踞在陜北十字路口的綏德,是陜晉寧蒙之樞紐,又稱“西北旱碼頭”。“自秦漢以來,分立郡、州、縣之多,未有若綏德一隅者也。”歷史上,綏德曾長期是陜北政治、經濟和文化中心,也是陜北文化集中分布、高度濃縮之地。

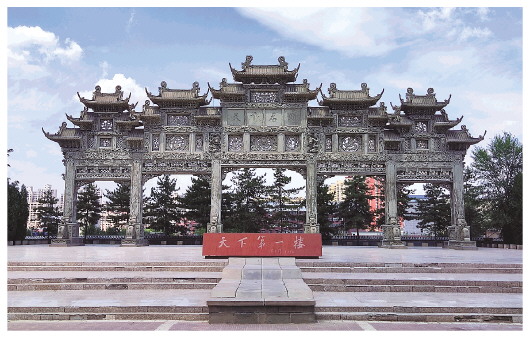

“山接石城屯虎豹,水交沙壑混魚龍。”綏德古跡甚多,英傑輩出,更以“綏德漢”聲名遠播。清乾隆皇帝題讚此地為“秦漢名邦”;清道光年間,知州江士松手書“天下名州”四字,故又有“名州”之稱。

黃土文化看陜北,陜北文化看綏(德)米(脂)。坐落于黃土高原溝壑之間的上郡古邑,何以名天下?金秋九月,正是塞上好時節,新華每日電訊記者走進陜北文化繁興之地綏德,探尋古城“名”之所寄。

千年咏嘆,“名”起秦漢

綏德“天下名州”石雕牌坊。

山勢嵯峨接碧天,扶蘇有墓葬危巔。

位于綏德縣城的疏屬山,海拔近900米,山形似“雕鏤”而成,故曰“疏”,且“連接”周圍山巒,故為“屬”。《山海經》雲:“貳負之臣曰危,危與貳負殺窫窳,帝乃梏之疏屬之山,桎其右足,反接兩手與發,係之山上木。”這裏是綏德最早的城址所在地。疏屬山頂有墓,長約30米,高6米,長眠者即為秦公子扶蘇。

“秦王掃六合,虎視何其雄。”嬴政統一六國後,遣“將門虎子”蒙恬率軍三十萬駐守今陜北地區,北逐匈奴,收復河南地(今河套地區)。蒙恬率軍築萬里長城,使匈奴“不敢南下而牧馬”,並開九州直道,“自九原抵甘泉,塹山堙谷,千八百裏”。

始皇“焚書坑儒”後,“為人仁”“剛毅而武勇,信人而奮士”的秦公子扶蘇,因諫獲罪,被發配至上郡(今陜北)監蒙恬軍,協助蒙恬修築長城、抵禦匈奴。綏德,即當年扶蘇監軍所在之地。扶蘇在此徵戰三年,飽受風霜之苦。

西元前210年,始皇駕崩,秦帝國大廈將傾,在波詭雲譎、殺機四伏的宮廷政變中,始皇長子扶蘇最終被迫在綏德城南盧家灣石壁下揮劍自刎,蒙恬亦吞藥自盡。“敬拜英雄的綏德人,與秦國三十萬將士一起,泣以甲胄掬土,狀似山丘,厚葬蒙恬于綏德城西大理河濱;安葬扶蘇于疏屬山巔,並建扶蘇祠,喚作‘扶蘇巷’。”綏德歷史文化研究學者耿永君介紹説,“兩千多年來,扶蘇與蒙恬隔大理河朝夕守望,風雨相依,成為綏德歷史文化的兩棵參天大樹。”

“春草離離墓道侵,千年塞下此冤沉。”此後,綏德便成為秦末傷心之地。扶蘇殞命之地有嗚咽泉,相傳是二人麾下將士淚流沾衣,使泉水嗚咽而得名。後人詩雲:“泉聲似泣還似訴,倣佛公子遭讒姦。”泉水所在之地亦稱“殺子谷”,唐代胡曾有《殺子谷》一詩:“舉國賢良盡垂淚,扶蘇屈死戍邊時。至今谷口泉嗚咽,猶似當年恨李斯。”

“皎皎金波天際流,扶蘇賞月正中秋。”扶蘇在綏德監軍時,設府于疏屬山,城北有扶蘇“望月臺”遺址。兩千多年來,綏德歷代文人墨客多在此登臨抒意,咏嘆秦時明月,“獨哀公子廟,遺像臥蒼煙”。如郝宗玄詩雲:“荒臺突兀插山頭,帝子人傳此地逝。留得當時明月在,一天煙水似含愁。”

最有名的詩作來自五代詩人韋莊,其進士及第之前,曾外出求學浪遊于今綏德地區,登城樓以懷古,寫下《綏州作》一詩:“雕陰無樹水南流,雉堞連雲古帝州。帶雨晚駝鳴遠戍,望鄉孤客倚高樓。明妃去日花應笑,蔡琰歸時鬢已秋。一曲單于暮烽起,扶蘇城上月如鉤。”雕陰即雕陰山,在今綏德城西南方,隋大業初年,古綏州曾改名雕陰郡。

此詩不僅寫出了當年綏德作為大漠邊城駝鈴悠揚的自然風貌,還借昭君(即明妃)出塞和文姬歸漢(蔡琰即蔡文姬)之典故,道出了秦漢時期綏德地理位置之重要。

漢朝以降,北擊匈奴成為國之大事。連年的漢匈大戰中,借助于蒙恬開鑿的“古代高速公路”秦直道,陜北成為戰事前線,處于樞紐地位的綏德,亦成為戰略要衝。

“時巡幾度過東崗,漫訪將軍古寨場。”漢代“飛將軍”李廣曾在綏德戍邊禦敵,歷盡70余場戰事,勇克匈奴,威震塞上。現綏德李廣寨、西馬灣、鐵茄坪等地,正是李廣率領邊關將士徵戰上郡時安營扎寨、洗馬屯兵之地。“林暗草驚風,將軍夜引弓。平明尋白羽,沒在石棱中”一詩所寫李廣射虎之事,傳説就發生在今綏德城東的虎焉村。

漢武帝也曾親率18萬鐵騎,巡邊于綏德。今綏德落雁砭村,相傳為昭君出塞路過此地時,以“落雁”之貌驚落飛雁而得名。

漢朝,亦是綏德文化的燦爛繁盛期,最典型的代表是大量出土的綏德漢畫像石。陜北是我國四大漢畫像石分布區之一,而綏德是陜北地區出土漢畫像石最多的縣域,自1953年至今,共出土畫像石500余塊,在全國亦屬罕見,主要反映了東漢年間陜北社會生活風貌。

“綏德漢畫像石的原料,採用的是一種在無定河流域廣泛分布的砂質頁岩,此石屬于陸源母岩風化後碎屑被搬運沉淀所成,自然平整,薄厚均勻,質地脆軟。”研究者來嘉琪在《綏德漢代畫像石研究》一文中指出:“綏德漢畫石像不僅出土量大,而且內容豐富,技法嫺熟,地域特色鮮明,集雕刻與繪畫于一體,構圖上匠心獨運。”

農耕植禾、樓閣莊園、宴飲庖廚、車馬出行、軍事徵戰……正如史學家翦伯讚所言,畫像石為雕刻在石頭上的一部“繡像的漢代史”,這在“包羅萬象,涵蓋人間百態”的綏德漢畫像石中尤為明顯,從中可窺見漢代綏德及陜北地區獨特的風俗人情。

《草原景觀圖》中二牛相抵,旁邊麋鹿、山雞嬉戲,展現了漢代上郡水草豐茂的景象;《獻俘圖》中胡人跪拜俯首,勝利一方眉梢之喜躍然石上,反映了邊塞地區民族矛盾尖銳,社會動蕩不安;《拾糞圖》《播耕圖》《收獲圖》等,是漢代北方地區農業生産、百姓生活的真實寫照。

“候火起雕城,塵沙擁戰聲。”在東漢和帝永元元年(89年)竇憲大破北匈奴之前,陜北一直是阻擋匈奴鐵蹄踏進中原與長安都城的前哨,此處常常戰馬嘶鳴,狼煙遍地。而綏德漢畫像石的興盛時期,剛好處于漢軍佔據優勢,胡羌勢力相對弱小,雙方處于和平的時期。因為真實再現東漢時期“北匈奴後西撤、戰事平息,陜北地區社會生産長足恢復發展,出現‘沃野千裏,谷稼殷積’的繁榮景象”,綏德漢畫像石具有珍貴的史料價值。

薈萃之地,“名”在文化

綏德無定河風光。資料照片

“提起那個家來家有名,家住在綏德三十裏鋪村;四妹子愛上那個三哥哥,他是奴家的知心人。”

1941年,一直在騾馬店做工、為過往客商喂牲口的綏德滿堂川鄉三十裏鋪村人常永昌,在和本村農民白合山鍘草的過程中,完成了陜北民歌的不朽之作《三十裏鋪》。此歌以本村女子王鳳英和參軍抗日的後生郝增喜為原型而創作:郝增喜要去參軍,愛慕他的王鳳英站在自家鹼畔(指陜北莊戶人院墻外大門口的一塊平地)上為他送行,增喜一步一回頭,鳳英不舍淚花流……

這首誕生于綏德民間的愛情歌曲,很快卷著黃土高原的塵和沙,在陜北的溝溝峁峁間傳唱開來,成為陜北民歌最經典的曲目之一。

“疾風衝塞起,沙礫自飄揚。”陜北廣袤貧瘠,歷來戰火紛爭不斷,造就了陜北人極強的生存意識和生死相隨的犧牲精神,民歌往往出奇大膽,動人心弦。以信天遊為主要代表的陜北民歌,不受格律束縛,隨時隨地即興而唱,曲風高亢嘹亮,自由奔放。淒然悲壯、無限拖長的高音如沙漠一般遼闊,大起大落、沉鬱頓挫的旋律如陜北高原的萬千褶皺。千百年的流傳中,山、溝、草、沙、騾子、腳夫等黃土高原常見的人、物、事,是陜北民歌的經典符號,其中綏德民歌頗具代表性。

攔羊嗓子回牛聲,野調哼出天籟音。綏德民歌多是群眾在耕地、趕路、放牧等各種生活場景裏觸景生情,即興編唱的;歌詞創作多用賦比興、排比、誇張等手法直抒胸臆,還常用大量古老而又原汁原味的陜北方言疊字、重詞如毛眼眼、俊臉臉、白牙牙、巧手手、藍格英英、紅格艷艷、白格生生、綠格爭爭等,與曲調結合後,更顯動聽、俏麗、情濃意切。

陜北民歌善用“賦比興”的表現手法,或許正是《詩經》的延續。《詩經》所書的西周時期綏德地區為遊牧部落所據,秦時為三十六郡之一的上郡。綏德之名,始于北魏時期,取“綏民以德”之意。及唐置綏州,明朝時綏德為九邊重鎮之一延綏鎮治所之所在(後遷至榆林城),所轄地域空前廣闊,北至內蒙古鄂爾多斯(東勝衛),西至甘肅慶陽(慶陽衛),南至延安,是當時陜北乃至陜甘蒙等多地跨界的中心。

因為處于南連延安、北接榆林的樞紐之地,綏德是公認的陜北民間藝術集中分布、濃縮薈萃的代表性區域,正所謂“黃土文化看陜北,陜北文化看綏(德)米(脂)”。綏德是中國民間文化藝術“民歌之鄉”“秧歌舞蹈之鄉”“嗩吶之鄉”“石雕之鄉”“剪紙之鄉”,非遺保護項目數量多、品質好。

“閨婦持刀坐,自憐裁剪新。葉催情綴色,花寄手成春。”綏德剪紙,是陜西剪紙的一個重要流派。綏德婆姨靠最原始的一支筆、一把剪刀,在簡單的大紅紙上,創作出了一幅幅風格獨特、飽含女性審美和精神品質的作品:“窗花”可以由花鳥草蟲剪到果木菜蔬,從文房四寶裁到琴棋書畫;“喜花”既可粘貼于洞房的窗戶、擺件、嫁粧,也可將花紋繡于鞋墊、圍裙、肚兜等物品之上。

“綏德剪紙形式多樣、題材廣泛、造型簡練淳樸、粗獷渾厚、熱情奔放,具有濃厚的鄉土氣息和鮮明的地方特色。”陜北民俗文化研究專家李貴龍曾如此寫道,“和綏德漢畫像石一樣,綏德剪紙是穿越時空解讀陜北乃至北方地區政治、經濟、文化,以至人們對宇宙認識、人生感悟的圖樣密碼和獲取歷史啟迪的活化石。”

流行于綏德、米脂一帶的綏米嗩吶,是國家級非物質文化遺産代表性項目。作為外來樂器,嗩吶于西元3世紀前後自波斯、阿拉伯一帶傳入我國,最先作為宮廷器樂演奏;明代時開始作為軍樂,後來逐漸傳入民間。

胡漢交錯、金戈鐵馬的動蕩邊陲之地,百姓于極端環境中徵服苦難,博得生存,自然和嗩吶高亢嘹亮、粗獷深沉乃至吼天撼地的樂聲,産生了心靈共振,嗩吶逐漸深入綏德民間,成為平民情感宣泄的最好載體。

綏德嗩吶,僅從明代算起,迄今已有500多年歷史,經過數代嗩吶手和嗩吶樂班吹奏、創作的傳承,完成了嗩吶樂器到藝術的引進、發展、完善、興盛的漫長過程,形成了獨具特色的陜北大碗嗩吶,不僅曲牌曲目豐富,且種類繁多,風格迥異。

如仙踏雲地“走”,如醉發狂地“扭”,如煙飄蕩地“搖”,如風戲柳地“擺”……綏德,被許多人視作陜北秧歌的“軸心”之地,“上至九十九,下至剛會走,能走就能扭”。

剪子股、安四門、裏外城、二龍出水……“踢場子”即小場子秧歌是陜北秧歌的精髓,既有二人場、三人場,也有八人場、十六人場等。“陜北秧歌表演的核心部分就是‘踢場子’。綏德是‘踢場子’秧歌參與人數最多,表演形式、內容、風格最為完整和正宗的代表區域。”國家級非遺名錄“陜北秧歌”省級傳承人賀世成説,“迄今陜北最有名的踢場子藝人,絕大多數都出自綏德。”

“拳出雲卷波浪翻,腳起電閃箭離弦;身軟如柳露明月,步飛似風水飄船。”“綏德踢場子”有“北路場子”和“南路場子”之分,也即文武之分。“文場子”流行于綏德縣北區,又稱“軟場子”“穩路場子”,男角瀟灑俊秀,質樸明快;女角柔美飄逸、細膩傳情,表演節奏快而不亂、慢而不斷,動靜相依,剛柔相濟。“武場子”即“南路場子”,流行于綏德南區,也稱“硬場子”“正路場子”,男角粗獷敏捷,奔放剛健;女角則以輕柔秀美、穩重大方而著稱,表演節奏鏗鏘有力,與“文場子”對比鮮明。

1942年延安興起的新秧歌運動中,陜北秧歌迎來了第一次振興。綏德便是秧歌振興的試點,當時的綏德群眾劇社,不僅新排了帶有反封建意識的《武松殺嫂》《粉粧樓》《蓮花庵》等古典戲,同時也移植了“魯藝”創作的《十二把鐮刀》《兄妹開荒》等秧歌劇,深受群眾歡迎,為民族解放事業添磚加瓦。

“如果説民歌是心之聲,那麼秧歌便是魂之舞。”賀世成説,“正是在走、扭、搖、擺、跳中,綏德人以黃土地為舞臺,以山川河流為師,在‘踢場子’的雲飛舞動中消除愁腸,抗爭命運,透露出陜北人樂觀倔強、堅韌豁達的性格特徵,也呈現出這片農牧交錯、多民族融合地帶粗獷豪放又細膩寬厚的社會風貌。”

忠勇敦厚,“名”自綏德漢

“説起話來笑格盈盈,走起路來穩格堰堰,濃眉大眼俊格丹丹,壯實身子端格爭爭。”這是陜北方言中綏德漢的理想模樣,正所謂“粗而不獷,強而不悍,一看就是綏德漢”。

“起西陲布衣,仗劍從戎。不十數年,功名與日月爭光”的南宋抗金英雄韓世忠,是歷史上最知名的“綏德漢”之一。今綏德縣城有韓世忠塑像,題有“民族英雄”字樣。這位與岳飛齊名的綏德男兒,持劍傲立,凝眸遠望,似乎仍在憂慮宋師何日北定中原。

綏德城南一步岩地勢險要,有“一夫守岩,萬夫莫開”之勢,賴此可北通漠塞,南抵關中,為綏德攻守之咽喉要道。清乾隆年間,官民一道在這裏修建了蘄王(即韓世忠)廟,供奉韓世忠。每年上山進香之人絡繹不絕,香火旺盛綿延至今。

相傳韓世忠自小家貧,父母在綏德一帶沿街乞討,將其生在一間破瓦窯中。入軍徵方臘時,他曾渡險數裏,勇闖敵軍大營;黃天蕩大戰中,夫人梁紅玉親執桴鼓,韓世忠以8000人圍困號稱10萬的金軍長達48天,從此“知國有人,天下誦之”。韓世忠死後,宋孝宗賜謚號為“忠武”。

“歷史上延綏一帶,為邊關戍守之地,常年屯兵徵戰,刀光劍影,自然形成了尚武之民風,綏德漢子也多忠勇之輩。”陜北文化研究會副會長張俊誼説。

韓世忠是英雄“綏德漢”的代表,而對陜北高原上的勞苦大眾而言,綏德漢不僅僅是戰場上凜凜生威的尚武忠勇之輩,更是那些走南闖北、為妻兒老小護風擋雨的踏實敦厚、頑強不屈之男兒。賀世成説,“綏德漢”不單單是誇耀綏德男人外形的英俊強壯,更多的是崇尚陜北漢子勤勞堅韌、忠勇敦厚、豪爽誠信的內在品質。

“米脂婆姨綏德漢,清澗石板瓦窯堡炭”的民謠,在陜北傳播甚廣。綏德與米脂相連,同飲無定河水,歷來“千古一脈”“綏米一家”。作家陳忠實曾説,米脂婆姨能獨秀于黃土高原,部分原因是“米脂水好,雖然粗糧布衣,卻有好水滋潤,所謂一方好水養一方好婆姨”。

綏德漢的聲名遠播,同樣離不開一方水土的滋養。幹旱、風沙、黃土……“風高雪灑春”的邊漠生活環境,造就了綏德男人極強的生存鬥爭意識。

作為“石雕之鄉”,綏德自古多出石匠,石窯、石器家家皆有,代代相傳;鑿石、雕石與生産、生活緊密相連。因為常年的相石打荒、精雕細刻,造就了綏德男子石頭般“堅定不移、頑強執著、持之以恒”的沉穩性格。

此外,作為“西北旱碼頭”,綏德通南北、達東西的交通優勢,造就了此地多腳夫、多跑路人。貧苦年代,綏德腳夫跑路多靠趕牲靈,借此把北部黑炭拉到南方,把西邊的白鹽馱往東面。不管酷暑還是寒冬,趕牲靈的腳夫都得露天作業,走南闖北,風雨無阻,這練就了綏德漢子堅硬挺拔的好身板,也造就了他們吃苦耐勞、豁達堅韌、坦誠豪爽的性格特點。

明末陜北米脂人李自成兵變後,天下紛爭,加上惡劣的自然條件,延屬“首被其害”,“此方之民,半死于鋒鏑,半死于饑饉……原野蕭條,室廬荒廢。自宜君至延綏,南北千裏內,有經行數日不見煙火者,惟滿目蓬蒿與虎狼而已”。清代許瑤直言:“天下之民莫窮于延,天下之賦莫重于延。”到了民國年間,陜北之窮苦到了最深重的時期,《綏德鄉土志》載:“地皆瘠磽,人無兼業,論其苦則誠苦矣。”

正是在“黎民處水火,百姓壺倒懸”的苦難年代,陜北高原出現了“播火者”,其中就有“綏德漢”李子洲。

李子洲烈士之墓位于綏德縣城雕陰山下、大理河南岸的綏德革命烈士陵園中。園內翠柏成行,綠蔭成陣,是1957年由李子洲陵園擴建而成的,綏德人更習慣將這裏稱為“子洲陵”。此處安葬著1475名為國捐軀的綏德籍英烈。

作為陜北共産黨奠基人,李子洲1892年出生在陜西綏德縣,1923年初經李大釗、劉天章介紹,加入中國共産黨。1924年冬,李子洲等人在綏德陜西省立第四師范學校成立了陜北第一個社會主義青年團支部,並幫助榆林中學和延安四中建立了黨團組織,選派劉志丹等一批黨團員進黃埔軍校學習軍事政治,發展百余名官兵加入了中共黨團組織,為這支部隊後來發動清澗起義打下了組織基礎。

1929年2月,由于叛徒出賣,陜西省委機關遭到嚴重破壞,代理中共陜西省委書記的李子洲被捕入獄,遭到敵人酷刑折磨。由于入獄前已積勞成疾,堅貞不屈的李子洲在殘酷折磨下,于同年6月18日在獄中病逝,時年36歲。

灑遍烈士血,山河換光明。1935年中央紅軍到達陜北後,河源縱橫、梁峁相嵌的陜北大地迎來新生,受壓迫久矣的勞苦大眾翻身成為主人。作為陜甘寧邊區的改革試驗示范區,1943年,綏德分區生産總值折合小米達到40余萬石,不僅支援了抗戰,還實現了糧食自給自足,解決了全區52萬人口的吃飯問題。

2020年,綏德全縣生産總值達100.15億元,首次突破百億大關;城鎮居民和農村居民每人平均可支配收入分別為30809元和11822元。

百雉城邊萬裏流,又是一年塞上秋。新的豐收季,正孕育著新的希望,正如綏德漢李子洲犧牲前在獄中所書:“將來的社會必定是光明的……”(記者 孫正好)