新華社天津11月18日電(記者王寧、宋瑞)精美的手工織補品、各式各樣待修的鐘錶和刀具令人目不暇接;“修拉鎖、磨菜刀、縫紐扣……”修補匠們的吆喝聲此起彼伏……曾經走街串巷的手藝人,齊聚在一條小巷裏,引得過往市民駐足光顧。

天津市河北區王串場街道華屏裏社區居民劉女士,從修鞋鋪取走了修補好的皮鞋,又順手買了一袋饅頭,朝家走去。“自從修補巷搬進了商業街,家裏遇到小修小補的事兒,都不愁解決不了。”她邊走邊説。

劉女士口中的商業街,就是幸福道商業街。這裡曾是改革開放後天津首批農貿自由市場之一的幸福道農貿自由市場,始建於1978年,並於1984年更名為幸福道商業街。

隨着時代發展,幸福道商業街的店舖業態幾經變遷,閒置率不斷上升。如何令老街煥發新活力,成為當地政府亟待解決的問題,更承載着周邊百姓的期許。

幸福道商業街所在的王串場街道曾是天津市有名的工人新村,目前常住人口6.7萬餘人,60歲以上老人佔比近40%。“我們調研發現,街域居民對家門口改衣服、配鑰匙、修拉鏈等小修小補的訴求普遍較大,於是我們找到了幸福道商業街的改造方向。”王串場街道黨工委書記張岩説,方案一經提出,受到一致歡迎。

小修小補看似低頻,卻是剛需。張岩説,為盡可能滿足群眾需求,王串場街道將附近的修補匠們聚攏到幸福道商業街,並在全市範圍內招賢納士,吸引了更多能工巧匠。

今年6月,增添了“修補巷”主題的幸福道商業街煥新開街,諸多修補小商鋪入駐,為老街注入了新活力。

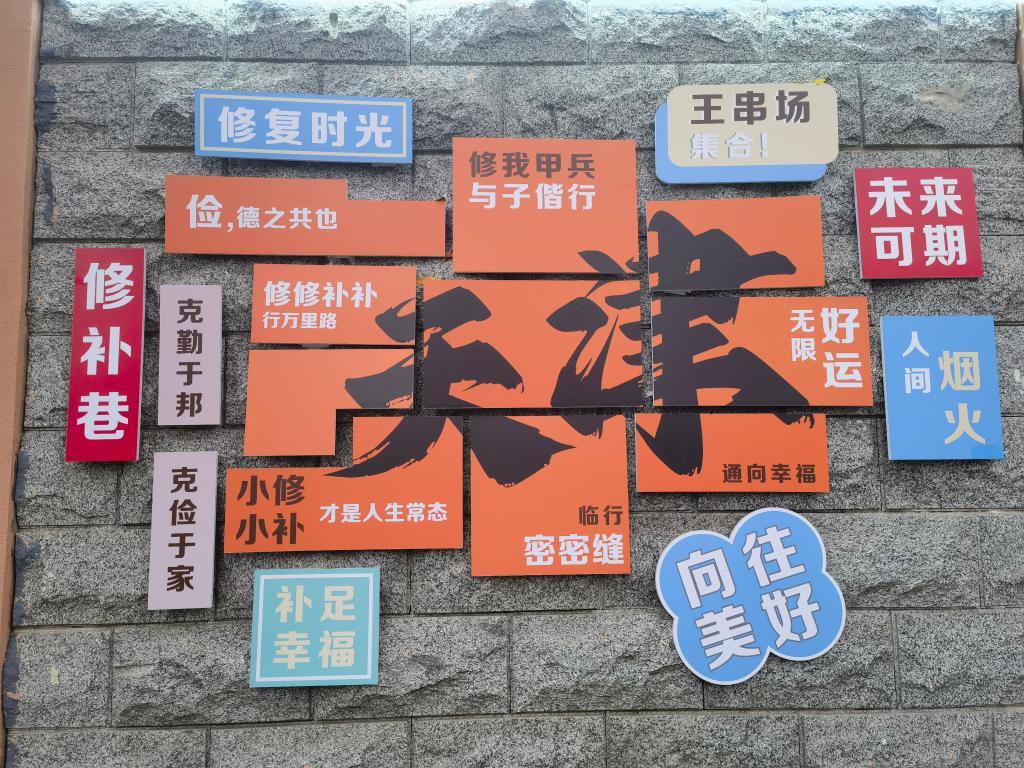

記者走進修補巷,此起彼伏的吆喝聲、充滿時代感的墻繪和店舖條幅上“修復時光 補足幸福 嚮往美好”的字樣,都讓濃郁的生活氣息撲面而來。

主營傢具修復的“田香緣”店舖門口擺滿了等待維修的老物件兒。“田香緣”品牌傳承人,68歲的田永建告訴記者:“一些老百姓的傢具用了幾十年,出現損壞不捨得丟掉,只要是送上門的,我們都會盡全力修復。”

嘶、嘶、嘶……離開“田香緣”,清脆的磨刀聲吸引了記者的目光。循聲看去,一家不足十平方米的“李師傅刀具專營店”裏,李波正在埋頭打磨刀具。店舖內,磨刀、修刀、換刀等服務齊全。“剛來時還有些顧慮,生怕賺的錢不夠交房租,特地挑了一間最小的。”李波説,事實證明,在修補巷不僅有錢賺,還被老百姓當成了“及時雨”,“我們的生意特別好,還計劃擴展店面。”

“李師傅刀具專營店”的對面,是一家十分寬敞的店舖——“春元織補改衣店”。店內燈火通明,縫紉機、線圈、針線等織補工具琳瑯滿目,店主徐春元正在織補衣物。見記者進來,他放下手中的衣物,打開了話匣子:“衣物織補,分為簡補和精補,生活中絕大多數是簡補,精補是按原紋路結構修復,力求100%還原。”

徐春元是王串場街道從天津市河東區引入的“織補大師”,從事這項工作已經有40多年,他的織補技藝已獲評區級非物質文化遺産代表性項目。“一些衣物對物主來説很有紀念意義,我們會盡力復原。”徐春元説,衣物修補,既是價值,也是情懷。

對於徐春元的觀點,扎根幸福道商業街23年的修錶匠王晴川深表認同。他説,堅守修表20多年,更多的是一份情懷,而修補巷的出現更加提升了他的工作價值。

截至目前,修補巷已吸引26家相關業態從業者入駐,囊括修鞋、開鎖、配鑰匙、裁縫店、自行車維修、小家政、小家電維修等156種服務項目。

修補巷裏升騰的煙火氣,令幸福道商業街在天津眾多特色街道中脫穎而出,獲評天津市2024年度“十佳消費新場景”。

一條修補巷,是天津市實施城市更新行動,提升城市業態、功能、品質的縮影。當地政府積極盤活存量、培育增量、提升質量,將居民的一個個“需求清單”轉化為便民服務的“滿意清單”。

“未來,河北區將繼續推動修補巷完善業態,形成聚集效應;同時,總結修補巷經驗,進一步創新便民服務,真正實現‘居民有便利、攤主有生計、城市有煙火’。”天津市河北區相關負責人説。(海報設計:實習生高暢)