海報製作:實習生高暢

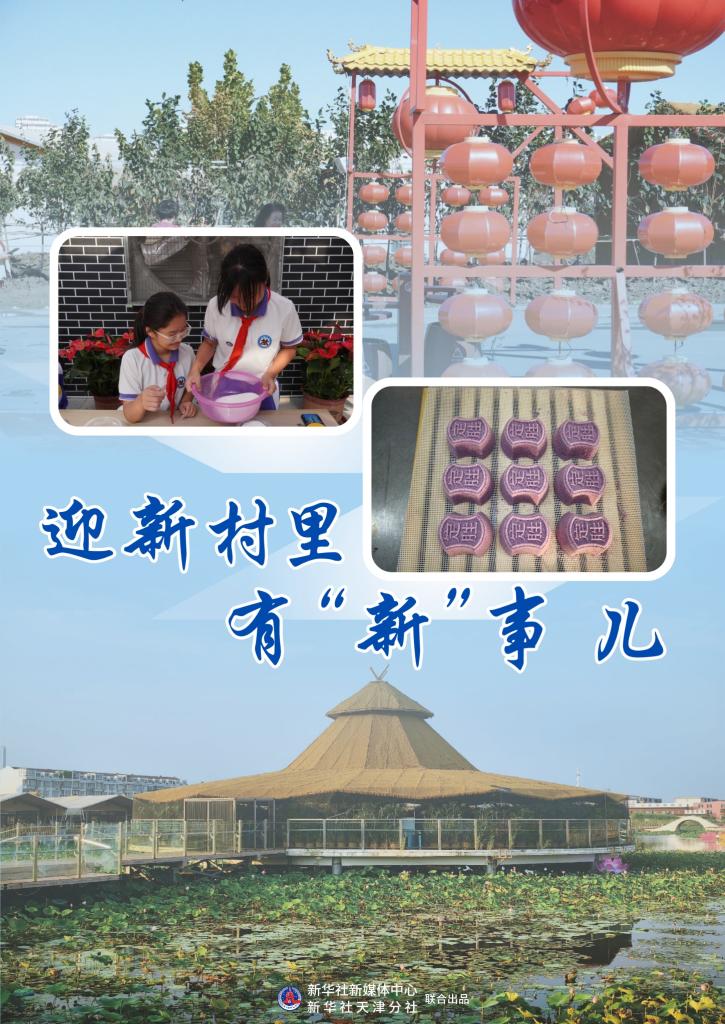

新華社天津10月3日電(記者隋福毅)秋意漸濃,天空湛藍如洗,金風輕拂帶來絲絲涼意。正值國慶假期,天津市津南區小站鎮迎新村打造的民俗嘉年華里不時傳來孩子們的歡笑聲。這裡匯聚了許多慕名而來的小學生,一場關於稻米文化的研學活動正在如期進行。

加水攪拌、撒粉過篩、填入模具、輕輕按壓後順利脫模……同學們全神貫注,小心翼翼地跟隨每一個示範動作。12歲的陳可瀅目不轉睛地注視着自己的模具,當一塊軟糯且彈性十足的米糕脫模而出時,她不禁露出喜悅的笑容。“真沒想到,一粒小小的稻米竟然能變化出這麼多的形態。”陳可瀅興奮地説。

“今年國慶假期,預計每天都會迎來超百名的中小學生參加研學活動。”天津市迎新振興文旅産業發展有限公司項目負責人王帆介紹道。

小站鎮的稻米耕種歷史悠久,盛産的稻米粒大飽滿、黏香適口、回味甘醇。以鎮賦名的“小站稻”早在19世紀末便聲名遠揚,成為中國農耕文化一張響亮的“名片”。

“小站稻文化和産品是我們的‘傳家寶’,更是鄉村振興的重要資源。”迎新村黨總支書記、村委會主任鄭玉清説,我們既有歷史文化,又有産業基礎,非常適合走農文商旅融合發展之路。

依託小站稻深厚的文化底蘊,迎新村規劃並建設了集觀、賞、吃、住、玩於一體的民俗嘉年華。去年正式對外運營以來,吸引了數十萬人次前來參觀旅游。隨着小站稻育苗試驗研發中心、小站稻深加工研發試驗中心、小站稻文化推廣培訓中心的陸續“上線”,更讓迎新村民俗嘉年華成為展示和傳承小站稻作文化的典範。

如今的迎新村,街道乾淨平整,高大的行道樹挺拔而立,偶有鮮花點綴,為整個村莊增添了幾分生機,村莊的居民區規劃得整齊有序,一排排房屋錯落有致。民俗嘉年華更是成為迎新村的文化娛樂基地,村民們在這裡歡聚一堂,享受着豐富多彩的文化盛宴。

然而,時光倒退幾年,迎新村卻是另一番景象。路上塵土飛揚,村莊布局雜亂無章,私搭亂建現象常有發生,村裏土地資源利用效率低下。

“那時,迎新村人多耕地少,是個名副其實的窮村子。”鄭玉清回憶道,迎新村共有1600多位居民,但只有200多畝耕地,“村內産業發展不振,大家不得不外出另謀出路”。

“土地資源有限,咱們就集中起來搞村集體經濟。”鄭玉清和全村幹部群眾反復討論研究,重新梳理了村裏的資源,決定在此基礎上成立“村企”,由村民和村集體共同持股經營。

為了辦成這件事,鄭玉清與村“兩委”班子奔赴全國多地考察學習,汲取先進經驗;形成發展方案後,村“兩委”班子成員挨家挨戶向村民們解釋規劃內容,爭取大家的支持;面對啟動資金的不足,鄭玉清動員黨員和村幹部共同籌集資金,並且以個人房産作為抵押,申請貸款以解燃眉之急……

“村企”如火如荼開辦的消息,也觸動着在外打拼的年輕人。2022年,迎新村村民王偉回到家鄉,承擔起了民俗燈會的技術保障和日常設施維護工作。“看到大家都在為村裏的發展不懈奮鬥,我也想盡自己的一份力。”他説。

回村幾年,王偉不僅自己的日子越過越紅火,也親眼見證着家鄉日新月異的變化。“老年人有生活補助,大學生有助學資金,日子有奔頭,工作也有幹勁。”王偉笑着説。

一組數據顯示,2023年迎新村居民人均可支配收入達4.5萬元,村集體經濟收入2350多萬元,用於村民福利的資金超過1400萬元。如今,越來越多像王偉一樣的年輕人回到村裏。

“我們將繼續因地制宜發展農文商旅産業,增加活動內容,完善基礎和服務設施,打造多元化主題活動,持續挖掘新農村的新價值。”鄭玉清説。

記者採訪結束離開時,民俗嘉年華的門口“迎新走上幸福之路”的標語格外醒目,迎面走來的村民們臉上洋溢着幸福的笑容。