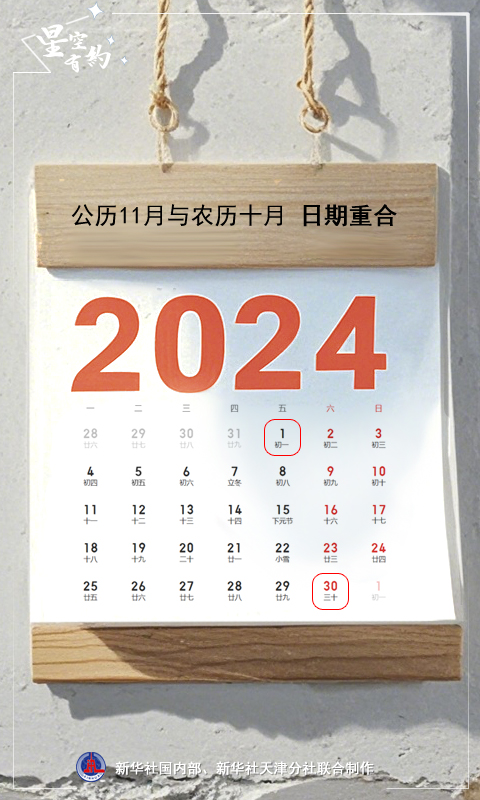

這幾天,細心的公眾在翻看日曆時會發現,公曆11月與農曆十月的日期完美重合:公曆11月1日這天是農曆十月初一,公曆11月30日這天是農曆十月三十。這是怎麼回事呢?聽聽天文科普專家怎麼説。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事楊婧&&,這並非印刷錯誤,而是我國曆法編排所導致的一種巧合。

她介紹,作為世界通用的現行曆法,公曆是根據地球圍繞太陽公轉一週即一個回歸年的運動周期來制定的曆法。一個回歸年的長度是365.2422天,一年分12個月。由於回歸年不是整數,公曆便規定每4年增加1天,這一年稱為公曆的閏年。凡公曆年數能被4除盡為閏年366天,除不盡則是平年365天,增加的那一天安排在2月。整數世紀年同時還能被400整除才是閏年,否則是平年,這樣每400年中有97個閏年。

農曆是我國的傳統曆法,以月球繞地球運行周期和地球繞太陽運行周期為依據而制定,是一種陰陽合歷。農曆月是按月球盈虧圓缺變化,即“朔望”周期來定義,一個朔望周期的平均長度為29.5306天。由於農曆月的天數也要用整數&&,因此有時是小月29天,有時是大月30天。

公曆有閏年,農曆同樣也有閏年,其方法是“十九年七閏”,平均每隔兩三年安排一個閏月,有閏月的農曆年份包含13個月,年長384天左右,反之沒有閏月的年份年長354天或355天。

楊婧指出,相比較可以發現,公曆年的長度幾乎不變,而農曆年的長度變化很大,這就使得一年當中的農曆日期和公曆日期並不能保持相對固定。農曆初一這天所對應的公曆日期,可以前後浮動30天左右。隨着時間的推移,某一年中,某個農曆月的初一就會與臨近的公曆月的1日重合。

由於19個農曆年的長度與19個公曆年的長度幾乎相等,所以每19年就會出現公曆日期與農曆日期重合或幾乎重合的現象。下一次發生農曆月與臨近的公曆月日期完美重合是在2030年的6月(農曆五月),而公曆11月與農曆十月再次重合則出現在2062年。

楊婧&&,農曆依據自然天象制定,並在一定規律內變化。雖然有時“換算”起來有一點“燒腦”,但這也正是我國傳統曆法的魅力所在。

策劃:劉心惠

記者:周潤健

海報:馮娟

新華社國內部、新華社天津分社聯合製作