原標題:走進博物館 了解一座城

太原市博物館“錦繡太原歷史文化展”吸引市民前來參觀。記者韓樂攝

大同市博物館“魏都平城”展廳的瑯琊王司馬金龍墓釉陶俑陣。記者李強攝

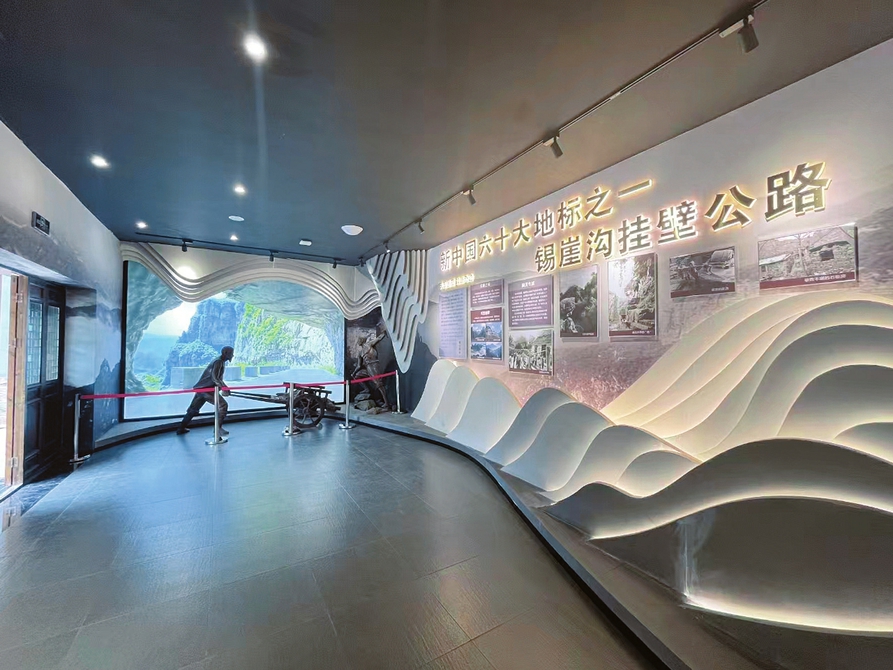

晉城市博物館創新展陳方式,極大提升了參觀體驗。張利峰攝

游客體驗大型3D裸眼沉浸&&展示的陶寺古觀象&。記者張志剛攝

編者按

博物館是城市的文化地標,凝結歷史記憶,銘記輝煌歷程;博物館是城市的靚麗名片,可見其精神氣質,可觸其根脈延綿;博物館更是城市的精神家園,激發文化共鳴,孕育奮進力量。

一座博物館就是一座大學。近年來,我省對博物館的文化價值、社會功能、現實意義越來越重視,並通過推動博物館建設,不斷為城市注入新活力。此前,我省已&&《關於推動新時代山西文物事業高質量發展的實施意見》,其中提出全面支持太原、大同、晉城、臨汾等地建設“博物館之城”。在5月18日“國際博物館日”來臨之際,本報記者走進這些城市,去探尋“館城”融合共生的生動畫面。

濃縮“錦繡太原” 留住城市記憶

太原有着5000年文明史、2500年建城史,自古就被譽為“錦繡太原”。如今,太原市正傾力打造“博物館之城”,越來越多的市民走進博物館,通過領略歷史之韻、自然之美和人文之魂,知曉一座城的古往今來。

“大家現在看到的是出土於清徐都溝遺址的土鼓,作為最原始的樂器之一,體現了遠古時期的禮儀文化和祭祀文化……”初夏的汾河岸畔,靜謐怡然,5月10日,走進太原市博物館的“錦繡太原歷史文化展”展廳,講解員陳麗榮正在介紹展品。“‘錦繡太原歷史文化展’於2021年開展,圍繞‘用考古與藝術講述一座城’,串聯太原古曆史,分5個部分展示太原歷史文化發展的面貌。”太原市博物館公眾服務部主任侯艷芳説道。

“我們第一站選擇參觀太原市博物館。”郝文梅是天津人,去年退休後和愛人開啟“自駕游”。“人們都説‘地上文物看山西’,我們先來博物館感受一下古都太原厚重的歷史文化氛圍,正式開啟太原之旅。”聊起之後的旅程,郝文梅充滿期待。

古柏蒼松,魚沼飛梁。5月13日,位於太原市西南懸甕山下的晉祠博物館,綠蔭蔥鬱、游人如織。“晉祠為晉水發源處,是晉國宗祠,也是我國現存規模最大的古代園林式祠廟建築群……”伴隨着講解員的娓娓道來,這座集中國古代祠祀建築、園林、雕塑、壁畫、碑刻藝術為一體的歷史文化遺産,穿越千年,逐漸清晰起來。

袁之悅是太原本地人,此次專程陪同外地老師前來參觀。“看了聖母殿前始建於北宋的8根木雕盤龍柱,栩栩如生,感受了樹齡三千多年的周柏,至今仍茂盛蔥鬱,古人説‘三晉之勝,以晉陽為最。而晉陽之勝,全在晉祠’,希望更多人來此探源三晉文化。”袁之悅的老師感慨道。

近年來,太原市建設凸顯地方文化特色的“博物館之城”,構建起包括41座備案博物館和60座類博物館的現代博物館體系。坐落在太原市杏花嶺區的南肖墻關帝廟太原城市記憶館是太原市首批類博物館之一。

行至柳北巷口,南行不遠就是南肖墻關帝廟太原城市記憶館,這座現存主體結構為清代建築的博物館鬧中取靜,坐落在老城商業街區。“這是友誼大廈,這是尖草坪立交橋……”在一組名為“城市風貌”的老照片前,64歲的太原市民李光明和愛人駐足良久。“看著這些老照片,我有些激動,時光穿梭,這個博物館勾起很多回憶。”

2022年太原城市記憶館於南肖墻關帝廟開館,通過5個主題展區集中展示老物件、老照片,展現新中國成立以來,市民的生活變化,以及在漫漫歲月長河裏,太原這座城市的時代變遷。

“南肖墻關帝廟太原城市記憶館上千件展品全部來自市民的無償捐贈,是太原市文物局與民間力量共建‘群眾身邊的博物館’戰略的第一個試點。”太原市文物局辦公室主任陳雅彬説。

據了解,截至目前,太原市已有各類博物館101座,實現每5.4萬人擁有一座博物館,太原市博物館、晉祠博物館日前擬獲評國家一級博物館,太原市“博物館之城”建設初具規模。隨着北齊壁畫博物館和晉陽古城考古博物館的陸續開放,千年古城太原掀起“到博物館去”的熱潮。(記者韓樂)

沒有圍墻的博物館 大同文旅活力勃發

在大同,一座“新城”——“博物館之城”正在拔節生長:恢宏大氣的大同市博物館人流如織,早已成為城市新地標;古城內多個主題博物館串聯成群,從不同側面講述大同的文脈悠長;各縣區內,“小而美”的博物館星羅棋佈,為城市添彩……大同,正在逐漸成為一座“沒有圍墻的博物館”。

歷史上,作為北魏京華、遼金西京、明清重鎮的大同,是古代絲綢之路的重要節點,也是草原文明與中原文明的“熔爐”。走進大同市博物館,腳下仿佛是穿梭的時空隧道,平城明堂遺址出土的瓦當,記錄着北魏鮮卑人封建化的足跡;以漆為媒,1500多年朱顏未改的司馬金龍墓漆屏風畫,見證着胡風漢韻的交融;“真容巨壯”的雲岡石窟訴説着西來佛教本土化的開端;龍首魚尾、遍飾鱗紋的華嚴寺薄伽教藏殿屋頂鴟吻彰顯了遼金豪邁……從滄桑代地、絲路要驛,再到遼金西京、明清重鎮,伴着講解員的細緻講解,一件件展品串聯起一座城市的故事,一幅壯麗的歷史畫卷在游客面前徐徐鋪開。“文物的種類和質量都讓人驚喜,陳展方式和燈光設計也很新穎,遠超預期。”專程從浙江寧波趕來的“博物館控”齊湘雨直呼“值得”。

自2021年開始建設“博物館之城”以來,大同市立足地域歷史文化,深挖文物資源價值,形成以大同市博物館為主館核心引領,梁思成紀念館、遼金元民族融合博物館等9座分館串聯成群、互為補充的“1+9”總分館模式。

“目前,我市共有各級各類備案博物館29座,其中國有博物館16座,非國有博物館13座,年均接待游客量達165萬人次。”大同市文物局博物館與社會文物科科長李卉賓&&,大同市已逐步形成覆蓋城鄉、主體多樣、特色鮮明、功能完備的博物館體系,走出了一條文博、文旅、文創融合發展的路子。

漫步大同古城,眾多具有鮮明文化特色的博物館星羅棋佈,從不同側面再現了塞北雲中的文韻悠長。從縣樓街出發,街之北,古代銅造藝術博物館,讓經過時光磨洗的敲打鏨刻咫尺可感;街之南,大同紅色記憶館,讓人重回那個烽火狼煙、氣壯山河的戰鬥年代;行至清遠街,在遼金元民族融合博物館中,絢麗多姿的西京風華得以重現;馬王廟街處,書法家張靄堂故居紀念館,一筆一畫中均透露着古拙厚重、雄強剛健。

編制《大同市中心區域博物館布局規劃》、舉辦大同·博物館可持續發展論壇、&&《大同市促進博物館發展條例》……近年來,大同市實施多項舉措為“博物館之城”建設目標按下“加速鍵”。

此外,縣級博物館和非國有博物館也如雨後春筍般茁壯成長。依託剪紙、長城等文化資源,廣靈剪紙博物館、大同長城博物館等縣級博物館相繼落成。非國有博物館方面,大同味醋文化博物館和大同市廣盛原中藥文化博物館已完成設立備案工作。

到“十四五”末期,大同市將力爭實現每10萬人擁有1座博物館,博物館數量超過50家,形成類型齊全、多元多樣的博物館體系。同時,依託古城打造“博物館之城”,充分發揮博物館文化優勢,豐富古城旅游業態,為全市文旅融合發展提供強勁動力。(記者李強)

打造“百館矩陣” 講好晉城故事

晉城博物館、玉皇廟彩塑壁畫博物館、青蓮寺古建藝術博物館……53家博物館開放運行,持續提升品質;高都民俗陳列館、王莽嶺地質博物館、赤葉河歌劇展覽館……47家博物館加快培育,到今年年底全部建成。眼下的晉城市,“博物館之城”建設如火如荼,即將打造形成由100家地域特色博物館組成的“百館矩陣”,更加全面地展現這座城市的魅力。

太行巍巍橫亙,洎水湍湍縱流。壯美山河孕育出了一個傳奇晉城。神農播谷、舜耕歷山、孔子回車、長平之戰……中華民族的歷史進程在這裡留下深深印記;舉世無雙的二十八星宿雕塑、元代姬氏民居,存世最早的古戲&、最豐富完整的明清古堡群落,佔全國總數1/3以上的宋金古建、排名全國第四的“國保”數量……遍地珍貴遺存映耀燦爛華夏文明;“九頭十八匠”的冶煉技藝,三大名綢之一的潞綢織造,“山西三寶”之一的琺華工藝……100多項國家級非遺傳承優秀文化基因。

文明初起、長平之戰、盛世華章、宋金韻致、明清繁盛……適逢周末,晉城博物館9大展廳裏到處人頭攢動。“近年來,我們大力推動博物館整體升級,不僅增加了展品內容、創新了展陳方式,更以此為依託開展各類豐富活動,極大提升了參觀體驗。”晉城市文物保護研究中心主任、晉城博物館館長張建軍説,“在持續提升固有博物館品質的同時,我們全力推動地域特色博物館建設,全方位激活地域特色文化與歷史底蘊,不斷提升晉城歷史文化的辨識度和影響力。”

立足古建古堡、煤鐵之鄉、神話之源、紅色烽火、耕讀傳家、手工技藝、中醫藥材、獨特景觀8大特色,建設以晉城博物館為龍頭,縣級博物館為主體,以鄉村文化記憶展館、社區博物館、景區展覽館、非遺展館及個人收藏博物館等為基礎支撐的“百館矩陣”。晉城市思路明確,聚力建設“博物館之城”。

2022年,該市編制完成《晉城市地域特色博物館發展規劃》,並完成11家地域特色類博物館扶持培育建設。去年,對第二批進行全面實地調研評估,完成42家扶持建設。今年,第三批47家培育任務已全面推開。圍繞“博物館+古建文化”,晉城市相繼建成大陽古鎮萬里茶道博物館、澤商王泰來文化展館、高平市長平之戰紀念館等6家古建古堡主題類博物館;圍繞“博物館+鄉土文化”,建成秦莊鄉村文化記憶展館、陽城縣民俗文化博物館、沁河民俗文化博物館等9家鄉村記憶主題類博物館;圍繞“博物館+非遺文化”,建成晉城鐵器博物館、潞綢博物館、陽城琉璃博物館等16家非遺主題博物館;圍繞“博物館+紅色文化”,建成晉冀魯豫野戰軍十二縱隊整軍舊址紅色展館、晉城紅色三傑館、太岳抗日根據地紀念館等23家紅色主題博物館……一大批各具特色的博物館建成開放,盤活了晉城豐厚的歷史文化資源,成為闡釋歷史、傳承文明、弘揚文化的鮮活陣地。

“目前,我們正以‘鄉土中國、民居晉城’為主題,充分挖掘轄區內文物資源,加快推進地域特色博物館向縣城、鄉村覆蓋,形成規模集群效應和城市品牌效應,全方位構建高質量發展的‘博物館之城’。”張建軍告訴記者,一方面,將大力營造全民參與氛圍,凝聚全社會的力量,加快建設“博物館之城”。另一方面,加強規範化運行管理,健全完善績效指標體系,提升公共文化服務能力和教育傳播功能,大力開展對外合作交流,確保建成一個發揮一個的作用。(記者王天曉)

鋪陳十萬年文明史 描繪臨汾發展畫卷

初夏,臨汾城風景如畫。坐落於汾河西岸的臨汾市博物館,以“日月相抱”為造型,盡顯恢宏優雅。

臨汾市博物館內,游客絡繹不絕。“最初中國”展廳入口處,一個彩繪龍紋的陶盤引人駐足。“這是陶寺遺址早期王級大墓中出土的4件彩繪龍盤之一。陶寺時期龍的形象與現代人理解的龍的形象最為接近。”講解員張曉徵説。

作為“中華文明探源工程”四大都邑性遺址之一,陶寺遺址是黃河流域目前可以確認進入早期文明社會最早的實證。張曉徵介紹,距今4300—4000年的陶寺遺址,是中國早期文明探源和國家起源的關鍵支點性遺址,詮釋了本初“中國”的概念——地中之都、中土之國。

專家們考古發掘證實,陶寺出現了黃河中游地區最早的宮城。大墓出土近百件隨葬品,包括鼉鼓、石磬、玉石鉞、彩繪龍紋的大型陶盤。在陶寺遺址發現古觀象&,與《尚書·堯典》中堯“觀象授時”的記載相符。陶寺城址的年代、位置、規模、等級都與文獻記載的堯都平陽較為吻合。

在展廳內,巨大的電子沙盤模型集中展現了陶寺遺址的風貌,城墻、宮殿、貴族區、平民區、手工業區、觀象&等一目了然。臨汾市博物館館長狄跟飛説:“我們運用場館的色彩、色調,力求讓文物有溫度;創新展陳方式,借助前沿科技手段,讓文物活起來;通過講座、研學、流動展覽進社區等社教活動,讓文化活起來。”博物館在做好保護文物的同時,以別出心裁的展陳方式和VR等先進科技手段,讓文物和文化瑰寶鮮活地呈現在公眾面前。

用“國寶”證實文明。臨汾歷史悠久,文化厚重,是華夏文明重要發祥地之一。臨汾市博物館是國家一級博物館,館藏文物15萬餘件(套),其中國家一級文物101件。基本陳列“表裏山河”分“遠古足跡”“最初中國”“晉霸春秋”“千秋平陽”4個展廳,從遠古到明清,將一脈相承的10萬年華夏文明鋪展開來。

10萬年前丁村人的生産生活場景復原、3枚丁村人牙齒化石複製品、石片、石球、三棱大尖狀器……“遠古足跡”展廳通過對丁村遺址、柿子灘遺址、棗園遺址考古成果進行解讀,展示了早期智人在臨汾這片土地上繁衍生息的漫長歷史。丁村遺址填補了我國歷史上早期智人和舊石器時代中期文化的空白。

2022年2月,臨汾市提出建設“博物館之城”,並將“打造博物館之城”列為年度重點工作。2023年3月,省政府提出,支持臨汾等四市“博物館之城”建設。目前,此項工作正有序推進。

陶寺歷史文化保護傳承利用示範區項目將重點建設陶寺遺址公園、中華堯舜文化傳承園、陶寺文化藝術創意園。該項目主體工程目前已完成,陶寺博物館計劃今年9月對外開放。

位於曲沃的晉國博物館以晉文化為主線,打造晉國歷史文化展、晉侯墓地遺址展、“曲村——天馬遺址”發掘史展三個亮點,鋪陳着晉國六百餘年的風雲歷程及璀璨的禮樂文明。目前,該博物館提升、擴建工程已完成整體展陳提升方案設計。

侯馬市晉國古都博物館分3個展廳,集中展示着晉國新田文化。侯馬晉國遺址是我國第一批全國重點文物保護單位,其核心構成盟誓遺址出土1000余片盟書。記者從侯馬市文旅局獲悉,該市已啟動實施盟誓遺址公園項目。

站在歷史的沃土上,臨汾市以文物保護利用描繪着文化傳承發展的新畫卷。(記者張志剛)