磧口古鎮,坐落於山西呂梁臨縣黃河之濱,因一道天險——“大同磧”而興起。湫水河攜大量泥沙匯入黃河,在東岸堆積出延綿近千米的礫石灘,黃河在此被巨石擠壓,航道由四百米驟減至八十米,水流奔騰咆哮,形成船隻難以逾越的天然瓶頸。在這裡,再熟練的艄公也必須停船上岸。正是這“不可逾越”的險阻,迫使貨物在此“棄水登陸”,意外催生出黃河中游最重要的水旱碼頭,也讓磧口贏得了“九曲黃河第一鎮”的美譽。

一座為轉運而生的“物流堡壘”

磧口從誕生起就註定是一座為天險服務的“物流堡壘”。古鎮最前沿那一片高密度建築群,並非尋常人家的宅院,而是專為貨物中轉設計的大型倉儲與服務區。貨棧高大厚重,鏢局威嚴肅穆,票號精巧隱秘,飯館旅店鱗次櫛比——它們共同構成了一套完整的商業服務體系。這裡沒有亭&樓閣的詩意,卻有駝鈴陣陣、算盤聲聲的實幹氣象。

在磧口,建築不為風雅,只為效率。漫步其間,隨處可見由明柱、廈檐與高圪&構成的倉儲建築。這樣的結構組合不僅能夠有效遮陽避雨,還能防止雨水直接沖刷窯洞的門窗與墻體,從而保護倉庫內的貨物免受潮濕侵害。明柱之下便是被稱為“高圪&”的&階,高度往往一米以上,以適配從駱駝上直接裝卸貨物,或臨時擱置物品。

這裡幾乎看不見任何豪華宅第,木柱、梁椽和砌墻的石料大多就地取材,不求工整,只求務實。沒有雕梁畫棟的奢華,只有樸實無華的功能。就連狹窄街巷兩側墻壁上那些深淺不一的凹坑,也是當年駝隊爭分奪秒通行時,留下的“物流印記”。磧口古鎮的一切,從結構選材到空間布局,皆以實用為根本。

在磧口古鎮的老墻與木柱之間,一種烏黑髮亮、堅硬如琥珀的結晶格外引人注目。這並非普通污漬,而是數百年間運油腳夫往來穿梭留下的歲月印記——他們肩扛手提的胡麻油,在一次次的剮蹭與塗抹間,深深沁入木石肌理,最終凝結成這獨特的歷史包漿。

地處黃河“大同磧”險要位置的磧口,憑藉黃河水運與晉陜峽谷的天然通道,自明清以來便成為溝通西北與中原的商貿樞紐。向東,貨物經陸路直抵太原、京津;向西,則借黃河水路輻射陜、甘、寧、內蒙古。

而這些遍佈古鎮的胡麻油斑,正是磧口作為“內蒙古糧油之路”上水陸轉運關鍵節點的見證。

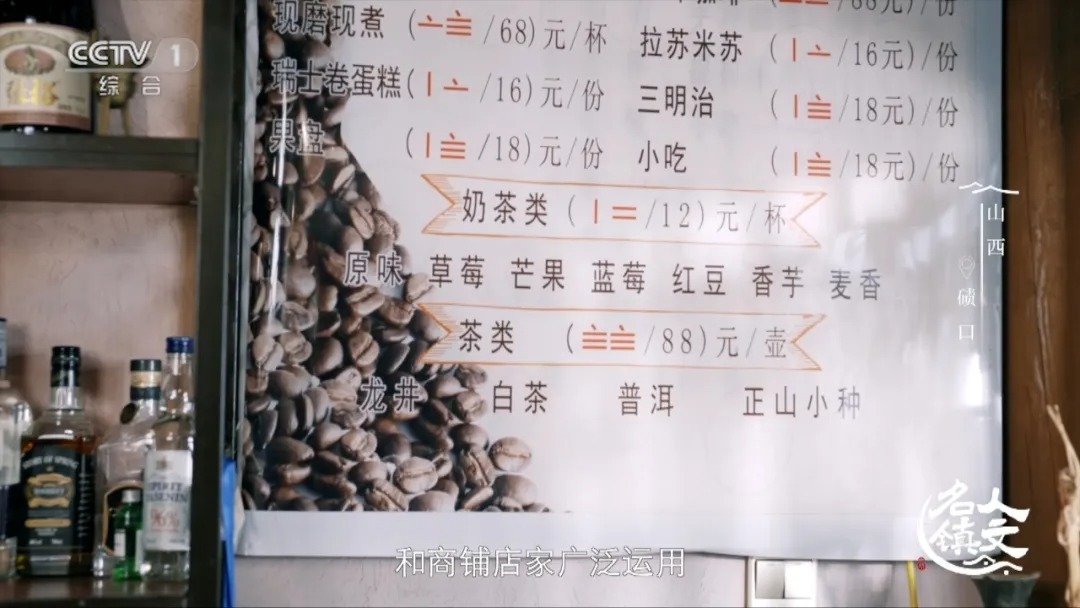

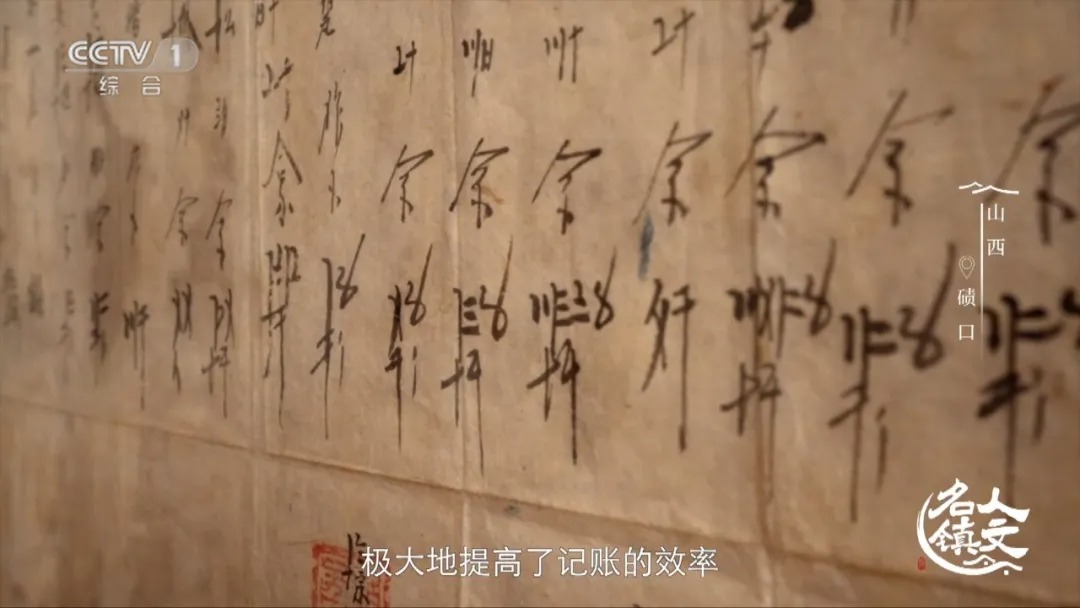

在磧口古鎮,至今仍流傳着一種名為“漢碼子”的獨特記賬方式。這套筆畫簡練的速記符號,正是當年商貿繁榮催生的高效管理工具,極大提升了碼頭上貨物流轉與賬目記錄的效率。磧口人還將商業智慧凝練成一句句質樸的生意經:“莊稼怕天干,經商怕蠻幹”,“心急吃不了熱豆腐,性急做不成好買賣”。樸素言語背後,蘊藏的是跨越時代的商業理性與從容智慧。

今天,磧口人還在不斷發現新的商機,創造新的財富。交織的人流、來往的客商,依然源源不斷匯聚而來。黃河,在這裡拐了一道彎,從此在這片土地,激蕩起深刻而永恒的迴響。

《人文名鎮·山西磧口》將於11月25日在CCTV-1央視綜合頻道18:20檔播出,央視頻、央視網同步播出。