新華社上海5月25日電(記者龔雯、馬知遙、董雪)24日,記者走進上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院發現,處於最前線的醫務工作者,不僅會看病救人,還是醫學創新鏈上的重要一環。瞄準“未被滿足的醫學需求”,打破常規的新模式、新成果,正加快提升醫療新質生産力,加速惠及百姓健康。

十年磨一劍,國産質子治療裝置“從0到1”

在上海嘉定的瑞金醫院腫瘤質子中心,國産首&質子治療系統從設計研發到建成投用,實現了“從無到有”的突破。瑞金醫院協同中國科學院上海應用物理研究所、中國科學院上海高等研究院上海光源科學中心、上海艾普強粒子設備有限公司等單位攻堅克難,促進産、學、研、醫協作發展,堪稱“十年磨一劍”。

2022年9月,國産首&質子治療系統獲准上市,並於2023年11月24日正式運營。“質子裝置的國産化,可以大幅降低設備成本和醫療成本,為眾多惡性腫瘤患者提供可及性更高的先進治療技術和設備。”上海艾普強粒子設備有限公司總工程師張滿洲説。

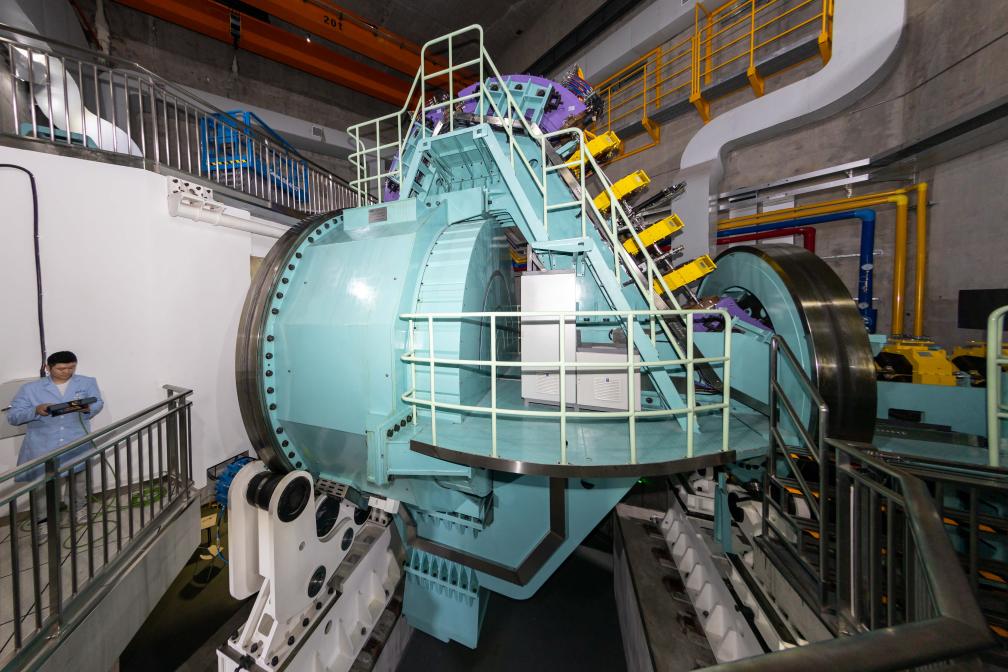

24日,記者在瑞金醫院腫瘤質子中心看到,治療室背後一個旋轉直徑達10余米、重達93噸的大型“機械臂”正緩緩旋轉。這&旋轉機架將同步加速器傳出的高能質子束輸入治療室,能精準高效地照射到腫瘤部位,降低正常組織的輻射損傷。

“我們正在為國産質子治療系統打造新的360度旋轉束治療室,調試完成後將進入臨床試驗階段。”中國科學院上海高等研究院研究員陳志凌説。

“我們對産品的生産提出各種專業性的意見,讓物理參數成為治療參數,保證精準、安全和有效性的統一,和工程師們協同攻關,成為從工業到醫學應用的‘夢想改造家’。”瑞金醫院放療科主任陳佳藝説。

2024年3月,國産首&質子治療系統的臨床治療病人數達到100例。團隊不僅實現了國之重器“從0到1”的突破,還將開發進程凝練成一條可複製的工業化生産道路。

從病床邊到實驗&,在最前線感知患者需求

從高端醫療器械到數字醫學,醫務工作者發揮自身優勢,貫通産業鏈上下游,推進産醫深度融合。比如,瑞金醫院內分泌與代謝科主任王衛慶與醫學芯片科技企業近觀科技,聯合打造了一款無創血糖儀,已進入原理性臨床驗證。

24日,在上海械谷創新醫療器械産業園的瑞金創新中心,記者體驗了一回:先用酒精擦拭手掌大魚際部位,待稍許晾幹,將手掌放入機器中,關鍵是把大魚際對準機器上的光學探頭部件,不到半分鐘,屏幕上便顯示出“5.2毫摩爾每升”。

瑞金醫院醫學芯片研究所所長陳昌&&,它的工作原理主要是利用微空間偏移技術,部分繞開皮膚角質層和表皮層的干擾,精準定位真皮層,結合拉曼光譜技術,精確測量組織液或毛細血管中葡萄糖的分子指紋光譜,利用智能算法得到血糖值。目前,團隊在嘗試用生物硅光芯片技術進行儀器的微型化和降低成本,未來將會推出萬元級的便攜産品、千元甚至百元級的可穿戴産品。

中國工程院院士、瑞金醫院院長寧光&&,醫生不僅要以治病救人為己任,而且要感知醫學中未被滿足的需要,突破“全生命周期”健康管理瓶頸。比如,患者抱怨去醫院做B超、心超、心電圖,要“推三次門、躺三次床”。如今,通過創新研發“代謝一體機”,可實現同時完成動脈硬化、眼底照相及心電圖檢測等在內的多種檢查,方便患者、節約場地。

未來健康向“新”而行

近三年來,瑞金醫院醫護人員申請各類專利1000余項,實現科技成果轉化4.6億元。

對此寧光認為,以醫務工作者作為創新源出發,帶動生命醫學相關産業共同發展,進而形成一個創新集聚區提升區域産業能級,是公立醫院公益性的更高體現。

瑞金醫院副院長趙任&&,除了醫生當“發明家”,醫院還引進了專攻再生醫學材料、神經修復等領域的專業人才。這些研究員,有時比醫生還忙,穿梭在不同樓層,幫助醫生梳理在臨床中發現的新問題、萌生的新創意。

比如,瑞金醫院康復科研究員牛傳欣與傅利葉智能合作開發了一款名為“推演者”的軀體技能演算調度設備,可模擬錄製人工康復過程,開展基於視覺和觸覺的遠程評定和治療。目前,該設備已向全國千家康復機構推廣。

如今,瑞金創新中心吸引了上海市傷骨科研究所生物醫學工程中心、瑞金—術銳手術機器人培訓中心暨聯合實驗室等多家機構入駐。一些公司創始人直接把公司設在械谷,帶動了一批年輕人在這裡創業。

瑞金醫院黨委書記瞿介明&&,得益於一系列鼓勵和保護醫務人員創新以及産醫融合的政策,瑞金創新中心不斷完善多層次激勵機制、健全收益共享機制,促進醫院自研轉化和企業承接醫研成果轉化有機結合。未來,醫療器械産業將不斷“上新”,從“鏈”到“群”,惠及更多百姓健康。