我在現場,記錄瞬間,成為歷史。

從2019年開始,我們開設了“我在現場”欄目,以新華社記者“沉下心、俯下身、融入情”的珍貴採訪經歷為內容,講述他們在重大新聞事件現場的所見、所聞、所想。

2023年,有14位初入新聞行業的大學畢業生從北京編輯部來到全國各地分社鍛煉、實踐,在新聞一線踐行“四力”,褲腳沾滿泥土,雙手觸摸大地,向前輩們學習着去凝固新聞的瞬間,去記錄歷史。

從2024年1月31日起,“我在現場”欄目陸續播發這14位攝影新人在2023年的攝影報道和照片背後的故事。希望他們的作品和講述,能帶給您一種年輕且蓬勃向上的力量。

一座城市之所以讓人着迷,不僅因為城市本身就有故事,更因為她是千千萬萬個人發生故事的舞&。

2023年年初,我被派往上海工作鍛煉一年,初到這座城市,我急切地想要和她建立起某種&&,希望了解生活在這裡的人,他們在想什麼,在做什麼,他們會把這座城市推向何處。我決心用一年的時間,沉浸在上海的街頭,去感受這座城市的溫度和脈絡,用影像記錄這一年裏發生的人和事,把我最好的影像記憶留給這座城市。

人物報道:所有類型新聞報道的核心

“關注新聞裏的人”,是我選擇新聞行業的初衷,也是支撐我職業理想的精神支柱。新聞中的人永遠是記者最感興趣的話題,也是最值得被挖掘的內容。我希望自己的工作能為弱者發聲,為他們尋求社會關注,改善生活上的不便。在“全國助殘日”期間,我們追蹤採訪了42歲的聽障姑娘劉瑩,她自小因醫療事故導致聽覺神經受損,雙耳失聰。後來劉瑩自學造型氣球,承接一些佈置活動現場的工作,她也創辦了自己的公司,帶領4位聽障夥伴一起忙碌在各個活動現場。除了自己的本職工作,劉瑩每週還會參加社區的志願服務活動,通過開設手工課幫助身心障礙人士積極面對生活。採訪過程中,我認識了劉瑩的聽障同事和高位截癱的創業導師,每次見到他們,我經常感慨生活給他們關上了很多扇門,但他們卻回報給生活異於常人的樂觀和獨立,很少抱怨自己的境遇。我希望通過自己的報道讓社會給予他們更多理解和關注,幫助他們更好地融入社會。

↑劉瑩在上海虹口區青少年活動中心製作氣球(2023年5月18日攝)。

↑劉瑩在上海虹口區青少年活動中心用手語與助手溝通(2023年5月18日攝)。

↑2023年4月11日,劉瑩在虹口區曲陽社區陽光心園教學員做釘子畫。

↑這是2023年4月11日在虹口區曲陽社區陽光心園拍攝的學員釘子畫作品。

關注殘障人士的同時,我也在積極思考如何助力殘障人士就業。坐落於外灘的Dugout咖啡館被顧客親切地稱為“無聲咖啡館”,店裏7名咖啡師和服務人員都是聽障人士。據老闆倪蕊介紹,自己從來沒有特地宣傳店員為聽障人士,因為她不希望以“消費”殘疾人群體為賣點。早在開業初期,倪蕊也並沒有想要招聘聽障人士,但當時現任店長小雨來店裏面試,倪蕊回憶起他做咖啡的場景很美好,積極陽光的態度也富有感染力,她希望顧客也能感受到小雨的熱情。倪蕊&&,他們得到這份工作並不是因為特殊的身份,而是因為他們能夠勝任這份工作。有人説,誤解的産生是因為不夠了解,我們每個人的成長背景不同,對於自己不了解的群體或多或少會有固有印象甚至是偏見,或許推動社會認知的進步,首先要去接觸去了解,才會更加理解和包容。

↑2023年8月10日,“無聲咖啡館”店長小雨(左)與顧客交流。

↑2023年8月10日,“無聲咖啡館”店長小雨(左)幫顧客找到丟失的助聽器。

↑2023年8月10日,“無聲咖啡館”店長小雨(右)與店員交流。

↑2023年8月10日,“無聲咖啡館”老闆倪蕊與店員交流。

經濟報道:地區報道的重頭戲

作為長三角經濟帶的龍頭,上海的經濟報道是重頭戲。

2023年上半年,上海市實現地區生産總值21390億元,同比增長9.7%,經濟總量繼續保持全國城市首位。作為世界觀察中國經濟的重要窗口,上海正加快推動建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心的“五個中心”。對於攝影記者來説,經濟報道也是我日常報道的重要任務。

每年上海有數不勝數的論壇和展會舉辦,這是上海作為中國經濟改革開放重要窗口和發展成就的縮影。2023年我參與報道了上海車展、中國國際數碼互動娛樂展覽會、世界人工智能大會、國際潮流玩具展、上海書展……

↑4月18日在2023上海車展拍攝的保時捷Vision 357概念車。

↑7月28日,參觀者在2023年第二十屆中國國際數碼互動娛樂展覽會上騰訊游戲展&體驗游戲《無畏契約》。

↑9月30日,參觀者在2023 PTS上海國際潮流玩具展“問童子”展位參觀。

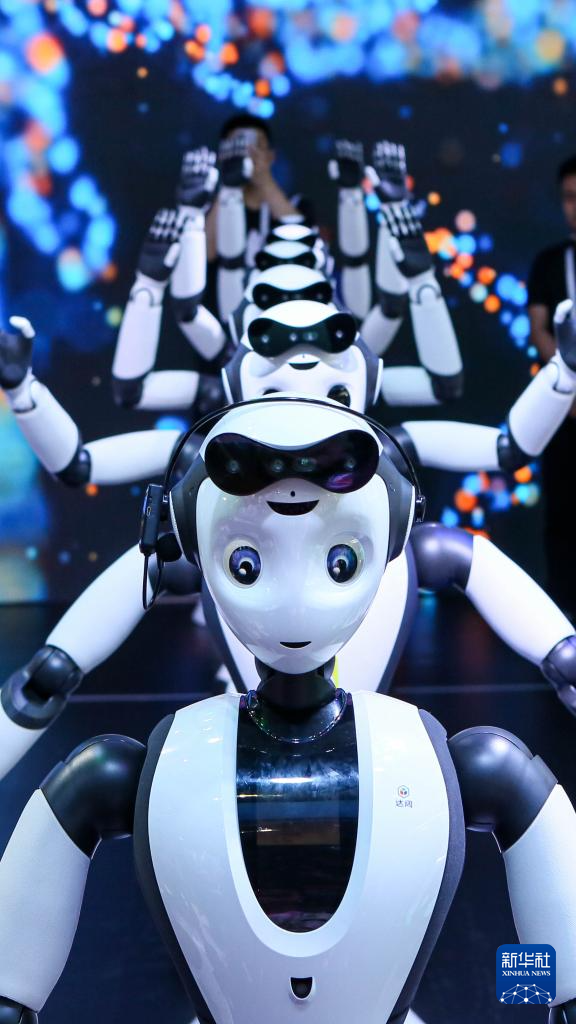

↑7月7日,在2023世界人工智能大會上人形機器人進行“千手觀音”表演。

而在經濟報道中,進博會當屬每年最重點的選題。進博會已經成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的&&、全球共享的國際公共産品。進博會也是“讓世界看中國,在中國看世界”的重要窗口,它展現了中國廣闊的市場和開放發展的決心。

早在進博會開幕前幾週,我和同事就反復討論報道策劃,&&展商,走訪企業。編輯部的同事發揮了強大策劃能力,前期圍繞城市報道策劃了上海豫園和漢堡豫園的鏡頭對話、CityWalk赴約進博等稿件,會中從小切口挖掘進博故事,聚焦進博人物和企業,反映進博會熱度。報道形式更是包括了無人機、H5頁面、手繪、VR和無人相機等,在融媒體時代實現了科技感十足的視覺報道。未來對於“科技+報道”的探索,一定能讓視覺報道發揮更大的潛力。

↑2023年11月5日,在第六屆進博會汽車展區,禦風未來自主研發的載人電動垂直起降飛行器Matrix 1迎來全球首展。

↑2023年11月6日,一名來自所羅門群島的小朋友在第六屆進博會國家展所羅門群島展&打招呼。

↑這是2023年10月11日在上海豫園拍攝的湖心亭茶樓

當然其中也有一些遺憾,比如我和肯尼亞分社的同事策劃了肯尼亞鮮花漂洋過海參加進博的故事,肯尼亞的同事也完成了拍攝,但最終展商遺憾未能成行導致我們的報道沒能與讀者見面。對於記者來説,100%的結果背後可能有200%的努力,雖然有時會有一些氣餒,但我時刻提醒自己每次失敗都在為下一次報道積累素材,努力過就一定會有收穫。

熱點報道:把熱點挖掘為深度報道

記者常常在關注或者負責的領域裏深耕,通過“長期主義”的沉澱努力成為這個領域的專家。而對於熱點新聞的報道往往在開始時都是簡單的追蹤熱點,隨後,逐漸由在這個領域深耕的記者發展為更有深度的報道,這少不了平時素材的積累和思考。今年夏天“CityWalk”(城市漫步)概念的出圈引發各大媒體爭相報道,我也從這一熱點出發挖掘了更有深度的話題。

近年來,上海市政府正全力打造“建築可閱讀,街區可漫步,城市有溫度”的人文城市未來願景,致力於讓市民游客發現、閱讀和體驗上海的城市故事。2023年夏天,CityWalk火速出圈,小紅書&&上CityWalk相關的筆記多達280萬,上半年該&&CityWalk相關搜索量同比增長超30倍。CityWalk的破圈也帶火了上海的小馬路。CityWalk用上海話來講叫“蕩馬路”,我本人就是“蕩馬路”的忠實愛好者,不僅出於對咖啡和小酒館的熱愛,還出於我個人對歷史的好奇。

於是我做了一期關於CityWalk的視覺報道,為了讓讀者了解小馬路背後的歷史,我也特意選取了一條比較能代表上海的馬路——武康路,這是一條濃縮了上海近代百年歷史的“名人路”,這裡有上海著名景點武康大樓、巴金故居、黃興故居等,宋慶齡故居也在附近。後來這一期視覺報道也被《半月談》雜誌的編輯相中,發展成了一篇文字稿件《在滬“蕩馬路”》。我從歷史和現狀的角度重新擴寫了文章,介紹了武康路、五大濱江、“巨富長”(巨鹿路、富民路、長樂路)這些上海較有代表性的地方。令我感觸頗深的是,CityWalk這個話題從視覺報道到文字稿件,並不是我特意要追求的結果,一切的起點都源自我的好奇和興趣,並且持續關注這一話題的發展,後續才有了意想不到的結果。

↑2023年4月30日,游客在上海武康大樓前拍照留念。

↑2023年4月30日,游客在上海外灘游玩。

文化報道:從自己感興趣的方向着手

上文提到了培養“長期主義”,從自己感興趣的話題出發,這會成為記者提供源源不斷的動力。在上海工作期間,我可以自由選擇自己感興趣的領域做報道,其中文化報道是我跑的最多的領域,一是出於個人興趣,二是因為上海這座城市有着天然的文化屬性。

最令我印象深刻的是,我有幸參與編輯部策劃的非遺欄目“匠心記”的報道,我們選擇了“龍鳳旗袍手工製作技藝”第四代傳承人江滿宗作為採訪對象,記錄他在非遺傳承方面做出的努力。“龍鳳旗袍手工製作技藝”源於清乾隆末年專做中式服裝的蘇廣成衣鋪,2011年被列入國家級非物質文化遺産名錄。龍鳳旗袍製作技藝採用全手工、高質量、個性化的精工製作,包含九大製作工藝——“鑲、嵌、滾、宕、鏤、雕、繡、盤、繪”。江滿宗曾多次帶領徒弟走進社區、學校等地,代表企業參加大型展會,培養年輕人對旗袍文化的興趣,向海內外觀眾展示龍鳳旗袍的魅力。

如今,他的兩位徒弟已成為“龍鳳旗袍”技藝的第五代傳承人。這個故事的採訪讓我意識到文化報道的重要性,面對一批批有失傳危險的非物質文化遺産,或許我們的報道難以改變歷史的進程,或許我們的努力微乎其微,但我想我們要盡量放大聲音,讓更多人了解到這些優秀的文化,希望更多感興趣的人能為文化遺産的傳承盡一份力。

↑2023年5月30日,江滿宗在上海市“龍鳳旗袍”門店為顧客挑選旗袍。

↑2023年5月30日,江滿宗(左一)在上海市青雲中學教學生做盤扣。

↑2023年5月31日,江滿宗(左)在上海市“龍鳳旗袍製作技藝——國家級非物質文化遺産傳習所”為顧客測量身材尺寸。

為助力城市夜經濟發展,上海市多家文博機構開展“博物館奇妙夜”活動,在暑期延長開放時間。對此,我和同事也策劃了“文博奇妙夜”系列報道,這是一次從創意策劃加融媒報道實踐的嘗試,我們在夜間探訪了博物館、美術館、動物園等地,不僅拍攝了精美的照片和視頻,還為每期報道製作了海報,也在編輯的幫助下播發了中英日多語種版本新聞。

↑2023年7月14日晚,參觀者在上海博物館“實證中國:崧澤·良渚文明考古特展”觀看玉琮。

↑這是2023年7月13日拍攝的浦東美術館鏡廳燈光秀。

↑這是2023年7月15日晚在上海動物園拍攝的環尾狐猴。

↑2023年7月16日晚,參觀者在上海世博會博物館參觀“梵高再現”光影展。

2023年,我還參與了上海國際電影節和電視節、上海時裝周、上海藝術節等活動的報道。不管是電影節還是時裝周,作為中國本土的文化活動,受到越來越多國際同行的廣泛關注和參與,也有越來越多優秀的中國傳統文化、品牌以上海為舞&,展現迷人的東方美學。這不僅是行業的驕傲,也是我作為中國人的自豪。

↑2023年6月9日,陳凱歌、楊紫琼和周潤發(從左到右)亮相第25屆上海國際電影節金爵盛典。

↑2023年10月16日,模特在2024春夏上海時裝周Stella McCartney品牌發布會上展示時裝。

↑2023年3月26日,模特在2023秋冬上海時裝周展示荷木HEMU時裝。

上海一年,在新聞行業裏摸爬滾打了一年,與這個城市建立了一些&&,因為工作認識了不同行業裏各式各樣的人,有航海家、聽障人士、電影明星、金融人士、居委會工作人員、畫家、模特、保潔阿姨,作為記者每天要面對形形色色的人,我對每個人都懷着尊重真誠的態度,平等地進行對話。記者在意的絕對不是身份,而是每個人背後的故事。

我希望自己能一直對人充滿興趣,對講述故事充滿熱情,這是我對這份職業最大的敬意。

掃描下圖中的二維碼,觀看辛夢晨2023年的其他報道:

策劃:蘭紅光

統籌:費茂華、周大慶、劉金海

記者:辛夢晨

編輯:章磊、邵澤東、尹棟遜、呂帥、苗夢琦(實習)