茅盾文學獎得主金宇澄:從文學到繪畫描摹“上海故事”

曾以長篇小説《繁花》獲第九屆茅盾文學獎的作家金宇澄,11月24日在上海外灘東一美術館舉辦個人繪畫展。從文學走向繪畫,金宇澄依舊講述着極致繁複、充滿細節和趣味的上海故事。

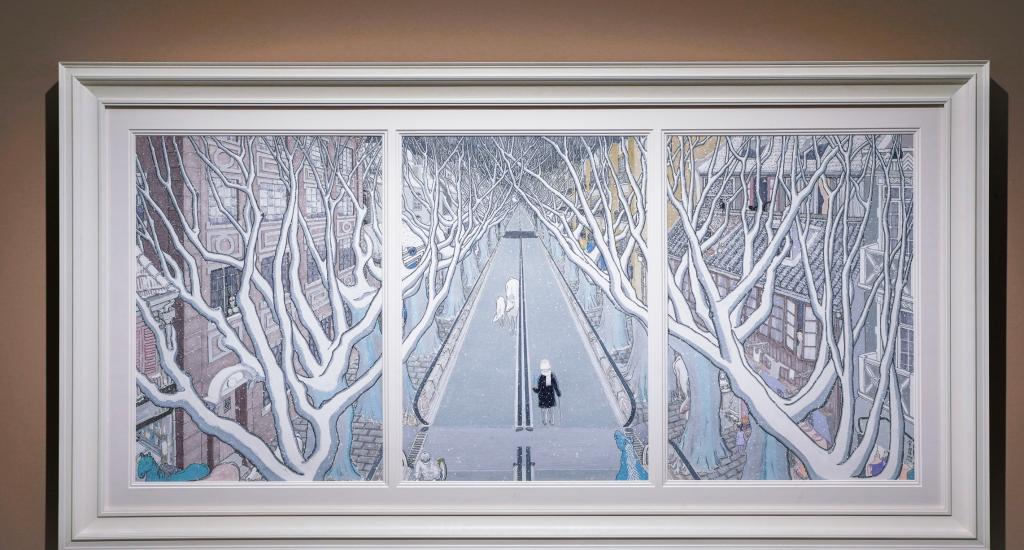

金宇澄繪畫展在上海外灘東一美術館舉行。(受訪方供圖)

下雪的巨鹿路上,有藍色和白色的馬,兩旁的建築是典型的上海風情,每扇門窗後面都有人;從空中俯瞰上海城市的全景,層層疊疊的建築、無窮無盡的色彩……

金宇澄以《繁花》為主題的繪畫展,精選了他近10年創作的200多幅畫作,既有創作者青年時代的生活痕跡,也有天馬行空的奇思妙想,呈現出一個作家和藝術家豐富的內心世界。

金宇澄畫作描摹細節豐富的“上海故事”。(受訪方供圖)

眾多畫作中包括小説《繁花》的寫作手稿、插圖和設計圖,大大小小總計近40幅。過去10年中,小説《繁花》是海派文學最鮮明的標識之一,被改編成舞&劇、影視劇,成為人們理解和挖掘上海城市文化的“一眼水井”。

“畫畫比寫作愉快,我對繪畫非常喜愛。”金宇澄説,文學像一個黑洞,吸收得多而呈現得少。畫畫是另一種敘事,另一種講故事的方式。

金宇澄的繪畫基礎來源於青年時期反復研讀的美術教程《建築系鋼筆畫教程》,以及在上海一家鐘錶廠當鉗工學機械製圖的經歷。2012年,金宇澄為小説《繁花》畫的插圖從不同視角描摹了上海的風景,大受各方喜愛,他由此開始跋涉繪畫之路。

“金宇澄的繪畫,有思想的注入,有敘事性和開放的能量。”北京畫院院長、策展人吳洪亮説。不少藝評人不約而同關注到金宇澄的作家身份給繪畫帶來的獨特性和豐富性:他的繪畫充滿了故事,癡迷於現場和細節,又能把歷史回憶、現實洞察與未來想象,跨時空交織起來融合成一個“超現實劇場”。

從文學到繪畫,“繁花”現象備受關注。(受訪方供圖)

金宇澄説,最近10年,自己沉迷繪畫更甚於文學,常常“夜深人靜,獨上閣樓”,一畫就畫到深夜凌晨,“畫畫時,敘事的焦慮減輕了,四週更幽暗,更單純、平穩,仿佛我在夢中。”

“德國作家格拉斯、法國文豪雨果……不少作家都擅長畫畫,他們在不同愛好之間跳來跳去。我想,我大概也算如此。”金宇澄説,自己的繪畫和文字殊途同歸,依然聚焦説不盡的上海。(記者孫麗萍)