五岔子大橋。

如意橋。

“馬蹄蓮橋”。

俯瞰錦江高新段上的橋。

近日,成都高新區文化中心西側的艾家溝綠軸建成開放,與正在建設中的橙色鐵像文旅環相映成趣。全長8.6公里的鐵像文旅環是一條“空中廊道”,預計今年底全線貫通,有望成為新的城市地標。

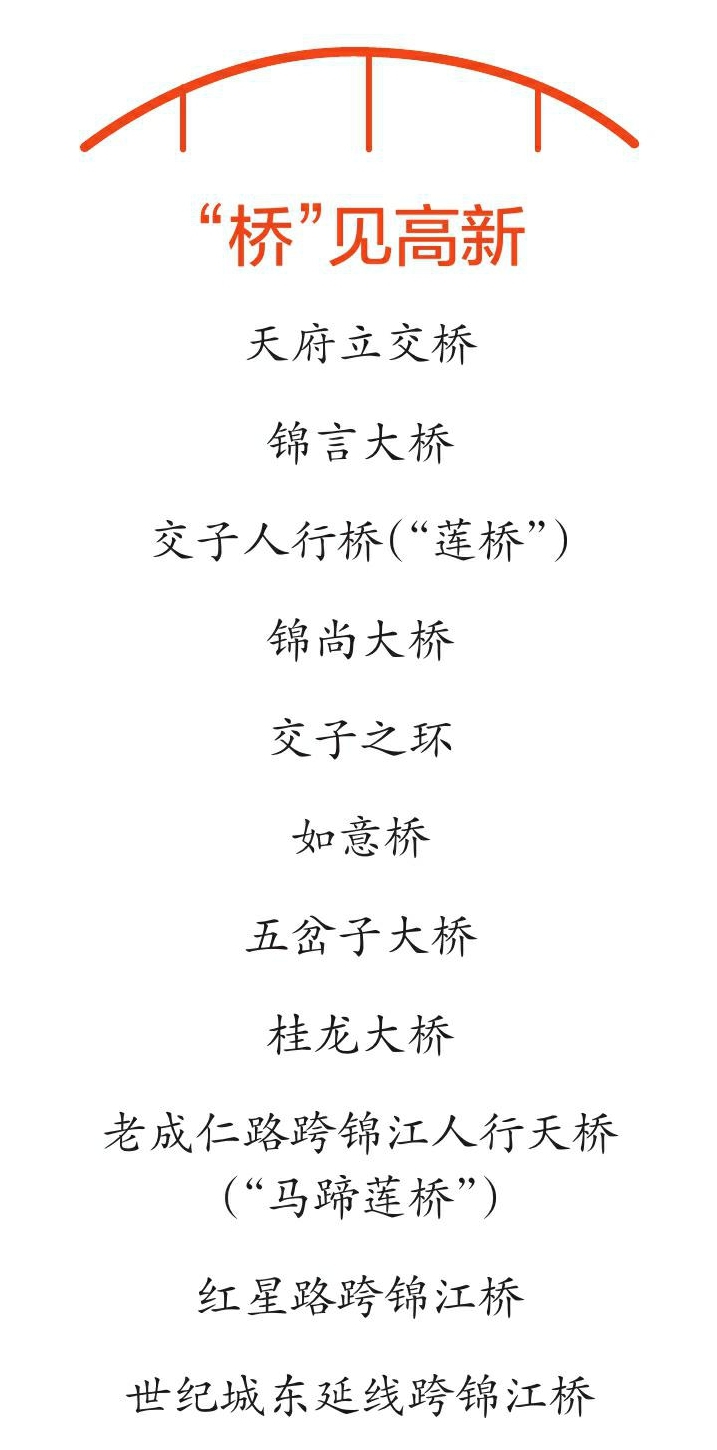

今年以來,包括錦尚大橋、交子人行橋(又名“蓮橋”)在內,成都高新區多座橋梁陸續竣工亮相,其中“蓮橋”迅速成為新晉打卡地。

在成都,橋是這座城市的別樣印記,也可以作為見證城市發展的一個視角。

見證成都向南 匹配發展加速

巨大的A形斜拉橋直插雲天,金色的太陽神鳥徽記格外醒目……作為成都標誌性建築,佇立於天府大道一端的天府立交橋,串聯起新城區和老城區,清晰勾勒出成都向南發展的脈絡。

天府立交橋1999年開建,2001年完工。一位建設參與者説,天府立交選擇的橋型,是讓車輛能夠最高效辨認方向、最快速通行的苜蓿葉橋型。

此後,天府軟體園、環球中心、中國—歐洲中心等一幢幢建築拔地而起,天府立交南側之地成為成都經濟發展中不可小覷的力量。

交通的提速,是為了匹配發展的加速,桂龍大橋也是如此。

走進成都桂龍公園,只見周邊高樓林立,一側錦江河水緩緩流淌,桂龍大橋矗立其上。2017年原址重建的桂龍大橋全長449.53米,橫跨錦江,是連接金融城南板塊與大源CBD、天府軟體園的核心要道。相較舊橋,新桂龍大橋西段位置進行了南移,與天華一路路口順接,變Z形路口為I形。這一變化不但緩解了天華一路至中和方向的交通壓力,更打通了天府大道、天府軟體園、中和片區。如今,天府三街—中和大道成為整個城南上下班高峰期最熱鬧的一條線路。

雖然一直是區域內重要的交通要道之一,桂龍大橋看上去卻很“低調”,開車穿行甚至感覺不到是在過橋。“這是我們最初建橋的思路,主要就是連接,可以看作是1.0版本。”成都高新區公園城市建設局相關負責人説。

從通行到景觀 不少橋梁“出圈”

順着桂龍大橋往北,有兩座大橋十分顯眼。

一座是紅星路跨錦江橋,橋上的拱形設計,恰如一隻巨大的蝴蝶,張開一雙弧形翅膀飛舞着,因此也被稱為“蝴蝶橋”。

另一座是世紀城東延線跨錦江橋,主橋長215米,紅色橋塔呈人字形設計,由20根斜拉索於兩側支撐,遠遠望去就像一縷飄舞的火焰,穩穩地站在藍天下。其設計靈感來自成都高新區的Logo——燃燒的火炬。

從高處俯瞰,橫跨錦江的這兩座橋各具特點,和四週開闊的公共綠地景致和諧統一,成為江上一道亮麗的新風景。

成都高新區還有不少“出圈”的景觀橋,如意橋便是其中一座。作為鐵像文旅環的重要節點,該橋全長331米,橫跨天府二街。從空中俯瞰,如意橋似一柄橙色“如意”鑲嵌於城市之中,寓意萬事順利、吉祥如意。

“如果説桂龍大橋是1.0版本的話,這可以看作2.0版本。”上述負責人説,包括最近兩年新建的錦尚大橋、錦言大橋在內,它們有了結構形式的設計,體現出城市的美觀和品質。在他看來,從通行橋到景觀橋的轉變,拓展的還有“産城融合”的寬度。以如意橋為例,其連接了南側大源中央公園與北側城市空間綠地,連通大源水系綠地鏈,使人行步道及自行車綠道在一片鳥語花香中得到延續。

設計思路迭代 持續輸出場景

將地圖攤開,錦江高新段從中環路蜿蜒至天府五街,全長約11.5公里,矗立着十余座車行和人行橋梁,風格各異,造型獨特。近幾年陸續刷屏的多座成都“網紅橋”,持續輸出新的城市場景。

首先是設計感。如五岔子大橋,從高空往下看,像一個沒有起點也沒有終點的“無限之環”,為橋梁增添了一抹藝術和科技之感,被人們形象地稱為“莫比烏斯環”。再如2021年通行的老成仁路跨錦江人行天橋,又稱“馬蹄蓮橋”,擁有波浪形的橋身,純白色橋體上矗立着兩朵“馬蹄蓮”,鋼箱梁則採用白色GRC裝飾包裹,柔美生動。

其次是功能性。“馬蹄蓮橋”在主橋橋墩處進行了橋面加寬,形成異形景觀&&,為行人提供休憩和觀景的空間。“五岔子大橋、‘馬蹄蓮橋’等可以看作橋的3.0版本。設計思路也在不斷迭代,更加注重以人為本。橋成為城市公共空間的重要組成部分。”上述負責人説,與其有異曲同工之妙的,還有天府雙塔下的交子之環。它以紙幣“交子”為設計原型,總體形態來自紙幣上的銅錢紋路,用飄逸曲線展現紙的輕柔,而這座景觀橋梁也是重要的城市活動空間。

更多的橋也在規劃推進中。近日,成都高新西區天彩路南延線跨清水河及濱河路慢行橋項目進入設計方案遴選階段。該項目是連接成都清水河高新技術産業走廊南北的重要通廊,未來將實現成都高新區、郫都區、溫江區這3個共建方的車流、人流、資金流一體互通,見證城市不斷向前。(記者 肖瑩佩 王翱 本文圖片均由成都高新區、四川省建築設計研究院有限公司提供)