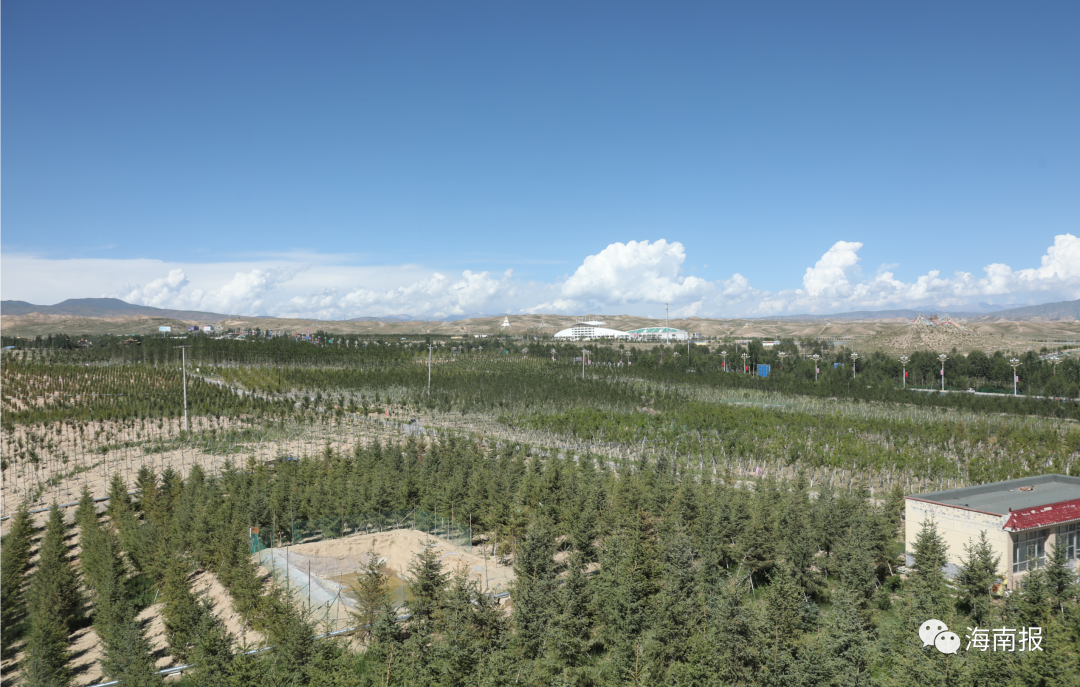

海南藏族自治州共和縣沙珠玉鄉曾是黃河上游風沙危害最嚴重的地區之一,經過40多年艱苦奮戰,沙珠玉鄉成為青海省乃至全國高寒乾旱沙區治沙防沙示範樣板之一。

這樣的變化,着實讓人驚嘆。

海南州位於黃河上游,地處三江源、青海湖、黃河流域三大重點生態圈,是青海省重要的沙患區域之一,生態地位重要而特殊。

近年來,海南州依託重點區域生態保護修復重大工程和省州相關規劃,持續加強對濕地、森林、草原、荒漠生態系統的保護與治理,區域環境得以顯著改善,生態保護與經濟發展實現良性循環。

科技賦能 實現綠色轉型

記者一行驅車行駛在共和縣塔拉灘光伏園區,一片片向陽而生的光伏板藍波浩渺,整齊劃一。很難想象這裡曾是一片黃沙地。如今,這裡華麗蛻變後成了板上發電、板下種植、板間牧羊的光伏治沙的生態治理典型。

根據草地監測數據,按照規劃園區內草場70%可利用率測算,年産草量可達11.8萬噸,能滿足養殖近8萬羊單位飼草需求,按每年出欄55%計算,可增收6000萬元。目前40個電站養殖“光伏羊”15000余只,此模式在降低飼養成本、帶動群眾獲得穩定收益的同時,降低了光伏企業秋冬季割草成本和防火隱患。

草方格被譽為“中國魔方”,在具體實踐中,海南州的科技工作者和農牧民群眾通過自己的智慧和實踐,因地制宜改良了草方格技術,固沙效果顯著提升。如今有了可以自動編織、構築草方格的現代化機械設備,實現了從人力手工到機械化治沙的技術革新。

每年春天,方格裏面就會栽種梭梭樹、沙拐棗、檸條等沙生苗木,兩三年後,便能形成有效的沙漠防護體系。

通過工程固沙、生物治沙、光伏治沙等多種治理措施,共和盆地、環青海湖地區沙化土地面積增加的速率明顯減緩,土地沙化面積擴大趨勢得到有效遏制,全州沙化土地減少1.49萬公頃,實現了荒漠化和沙化土地面積和沙化程度持續“雙減少”,森林覆蓋率、草原植被覆蓋度“雙提高”的目標。

同時,深入實施大規模國土綠化行動,廣泛開展“綠化家園”“保護母親河、保護青海湖”和“清潔海南”行動,進一步提升了聖潔海南的美譽度。大力發展森林旅游、林下種養、林果經濟等綠色富民産業,建設“光伏生態農場”“光伏生態牧場”“光伏生態林場”,實現了綠水青山向金山銀山的轉變。

凝聚生態共識 傳承治沙精神

“勇於擔當,堅韌不拔;軍民團結,戰天鬥地。”在貴南縣黃沙頭治沙紀念館,這鏗鏘有力的16個大字格外引人注目。

在貴南縣黃沙頭防沙治沙紀念館參加主題黨日活動的法院幹警才達告訴記者:“雖然不止一次來過黃沙頭防沙治沙紀念館,但每一次都有不一樣的感受,除了震撼,更多的還是感動。貴南縣的防沙治沙工作,離不開全縣各族兒女26個冬去春來付出與堅守。”

20世紀90年代,貴南縣沙漠化土地面積達342萬畝,沙漠每年以5至15米的速度向東南肆意擴展蔓延,給境內國省道及木格灘周邊公路的暢通、龍羊峽水電站的安全和周邊群眾的正常生産生活帶來了極大的威脅。

1996年開始,貴南縣歷屆黨政班子將黃沙頭和木格灘列為全縣治沙防沙的重點,每年組織開展大規模義務植樹活動。幹部、師生、軍人、民兵、群眾全員參與,自備糧草,風餐露宿,日夜奮戰,誓讓肆虐的黃沙“低頭”。

26年後的今天,木格灘周邊黃沙頭地區森林覆蓋率由1996的2.6%提高到19.24%,累計投資14.5億元,治理沙化面積達13萬公頃,2.6萬餘公頃沙漠得到有效治理。

在貴南縣黃沙頭防沙治沙紀念館,陳列&裏一件件當年的實物、一幅幅珍貴的留影,都是那段燃情歲月的見證。

如今,站在貴南縣黃沙頭的觀景&上向遠處眺望,成片的植被綿延不絕,楊樹、烏柳、檸條、披鹼草等植物牢牢束縛住下面的沙丘,這條珍貴的“綠色長城”凝聚着幾代人的努力,像一面生態屏障守護和潤澤着這片土地。

黃沙頭重新煥發了生機,擁有了繁華與活力。

時代變遷,從單純治沙到綠色發展,初心從未改變。這些生動的治沙實踐,激勵着一代又一代的海南人賡續使命,在保護生態,高質量發展的新征程上繼續攻堅克難、砥礪前行。(融媒體記者:增太加 高岳 才讓本)