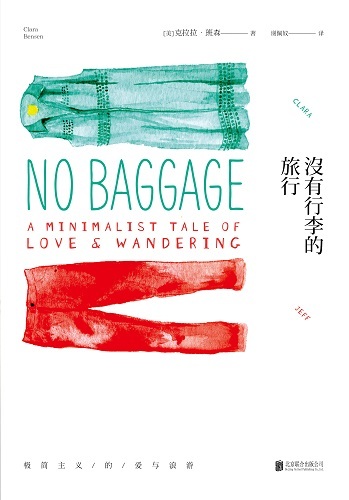

(本文摘自《沒有行李的旅行》,[美]克拉拉·班森著,北京聯合出版公司出版)

“所以,你真的了解這個要跟你一起遠走高飛的傢夥嗎?”

詹米從照後鏡中看著我,眼睛藏在墨鏡後面,但聽得出來他在逗我。 要跟我遠走高飛的“傢夥”,就是他的大學室友傑夫,這會兒正坐在他旁邊的副駕駛座上。我們三人坐在一輛富豪汽車裏,在休斯敦水泥迷宮似的早晨車流中穿梭,往喬治布希洲際機場前進。我跟傑夫已經訂好班機。

“別鬧了,詹米!”傑夫含著微笑説,像個媽媽一邊斥責調皮搗蛋的孩子,一邊忍住不笑。

“我只是要説,”詹米仍不死心,“難得有人有‘榮幸’跟你出國旅行,也該讓人家知道自己上了什麼賊船。”他一手放開方向盤,用手肘輕戳傑夫,接著又回頭看看照後鏡裏的我,等著我回答。你真的了解這個傢夥嗎?

我不知道怎麼回答,只好四兩撥千斤:“有什麼我該知道的嗎?”

“你還有幾個小時的時間?”詹米開玩笑地説,“我敢説,他一定‘忘了’提他拔掉手上的點滴、夾著尾巴逃出巴黎醫院的事,那天剛好是巴士底日隔天的早上。媽呀,這傢夥穿著紙睡衣跑上走廊,就是那種會露出屁股的病人服,你知道吧?連衣服都還沒換下來,他就衝出醫院,訂了機票,立馬跟法國説拜拜。”

“別説了,詹米!”傑夫吼他,假裝聽不下去,“都二十年前的事了,當年我們的毛都還沒長齊!”

“是嗎?”詹米聳聳肩,“只能説,接下來三個禮拜,我的念珠可有的忙了。”

我坐在後座,玩著裙擺上的花邊。窗外的地平線那頭,在半完成的建築和空曠的水泥停車場後面,一排小小的飛機正要升上霧濛濛的日出天際。起飛的時間越來越近,再過幾個小時,我的——我們的——飛機就會在跑道上滑行。這是個好問題!我真的了解這個坐在我旁邊一起等待機輪從跑道上升起的男人嗎?

説了解也對,説不了解也對。

我知道傑夫是理科教授,第六代得州人,一雙眼睛閃著狂野的光芒。我知道我第一次看見他,心裏不禁想“哈,原來是你”,簡直是巧遇老友。我知道我們的關係在一巡龍舌蘭之後,就變成眼花繚亂、驚險刺激的馬戲團表演。我知道他喜歡在巧克力上撒海鹽,還知道他結婚六年、分居兩年,有個棕色眼睛亮晶晶的五歲女兒。我知道他很特立獨行,就像冬天不往南飛、偏往北飛的候鳥。我知道他超愛惹是生非,但聽到饒舌天王圖派克(2Pac)的《親愛的媽媽》(Dear Mama)就會掉眼淚,偶爾還會停下車,溫柔地把路上的死貓移到路邊。他是個內心柔軟的搗蛋鬼——如果這兩種特質可以同時存在的話。

但是,我真的了解他嗎?很難説。你對在網絡上認識沒多久的人能有多了解?

也許認識的時間和場合也沒那麼重要。在網絡上用電子郵件口無遮攔地打情罵俏幾周之後(像打網球咻咻咻地一來一往),傑夫好不容易突破我這個影子寫手的含蓄矜持。很難得,算他厲害。先是線上説説笑笑,一周後,我們自然而然就約了見面,但感覺不像初次會晤,反而像久別重逢。

兩個天差地別的人,沒想到竟然一拍即合!我人生的前十三年都在俄勒岡州波特蘭這個多雨的城市度過。我們一家七口(爸媽、五個小孩——四女一男)住在提拉穆克街(此名源于西北太平洋的原住民部落)一棟維多利亞風格的百年老宅中,家裏只有一間浴室。我爸媽一方面因為信仰、一方面因為教育,把我們留在家中自學(當地中學在我的想像中,是個散落著保險套和針頭的邪惡巢穴)。我媽雖然是虔誠教徒,卻也很注重我們的學業和社會競爭力,所以我們一點也不像傳説中穿著長裙和吊帶褲、不準出門約會和跳舞的基督教自學小孩。紐約雙子星大樓倒塌的那年夏天,我們搬到得州的沃思堡,我就在這座牛仔城長大成人。這裏的暴風雨可以把天空變成詭譎的菠菜綠,把草叢裏的蛇嚇得驚惶亂竄;這裏的人喜歡橄欖球的程度,幾乎可比對耶穌的崇敬。

而傑夫是土生土長的得州小孩。他跟三個姐妹從小在休斯敦和聖安東尼奧長大,離這裏以南四小時的車程。夏天,他都到得州丘陵區(他的高祖父在那裏蓋了一棟小木屋)釣魚、尋找阿帕切人留下的箭頭。大學是他比較保守的年代,讀的是得州農工大學,還是個嚼著煙草的共和黨青年黨員,瘋起來可以把鄉下舞池給掀了。

他的個性也很得州,熱情又奔放。小時候他曾跟醫生坦承,他心裏最大的恐懼不是狼蛛或壞人,而是有一天會人體自燃(就像《搖滾萬歲》那部片裏的鼓手一樣,因為豪情萬丈的獨奏表演,化為一陣煙霧)。傑夫是人肉導電體,每個認識他的人都會被他電到(而且他交遊廣闊,五湖四海皆朋友)。一拍即合、刺激冒險、轟動場面,還有閃亮的彩色圖片最合他胃口。

他的字典裏沒有“低調”兩個字;我跟這兩個字卻是好朋友。我們家的人都內向到極點(包括我在內)。如果説我是敏感內向的“陰”,傑夫就是熱情好動的“陽”。我的衣櫃都是麻灰色或米色的毛衣,他的衣櫃則挂滿顏色鮮艷的卡其褲和亮晶晶的襪子。我的盆栽和朋友的比例是十比一,就算整天不説話也怡然自得。

剛開始交往的幾周,我們做的性向測驗證實了我的懷疑:我們的個性剛好是兩個極端,傑夫是可以迷倒眾生的超級行動派,而我是低調的夢想家,一口氣把米切納長達三十三小時的有聲書《波蘭》(Poland)聽完,也不會打瞌睡。

有時候,旁人會把我的內向誤以為是高傲,但傑夫不同。打從第一次約會他就表明,他對我這種安靜思考的能力心存敬畏。總之,他對待我的安靜內向的方式,就像對待需要仔細觀察的外星生物。

“我有點好奇,今天你開口説了幾句話?”我們見面後一個禮拜,他問我,當時我們坐在一家昏暗的酒吧裏喝啤酒。

“喝這杯啤酒之前嗎?呃,今天早上我跟服務生點了一杯咖啡。”我説,屈指算了算,“所以至少一句吧。”

他難以置信地搖搖頭,拿出隨身攜帶的小本子草草記下人類學的田野筆記。“那這裏呢?”他敲敲我的頭,露出頑皮的微笑。

“多到我希望有開關可以把它切掉。”我説。確實一向如此。

我們就像太陽與月亮。然而,2013年4月5日晚上7點52分我們見面的那一刻,一切都不重要了。那剛好是日落的時刻,不過他傳給我碰面時間時,我並不知道。除了時間,他還傳來一組坐標(30.2747°N, 97.9406°W),還有一張嵌在水泥磚裏的紅土星星的照片。他寫道:到星星這裏找我。照片中的星星很樸素,五個紅土星芒包圍著一個寶藍色正方形,中間有道裂痕。不過,外表樸素當然是騙人的。我輸入坐標就發現,傑夫的紅土星星嵌在奧斯汀天際中最壯觀的一棟建築前──得州議會大廈。

晚上7點20分,我檢查過口紅,練習過但願會迷死人的微笑,便走出我的小小套房。得州議會大廈的粉紅色花崗岩圓頂通常要走上三十分鐘才會到,但那天晚上我只花二十分鐘就到了。我在人行道上邁著大步疾走,想甩掉緊張的感覺。之所以緊張,不是因為一般網友見面會擔心的事,比如傑夫是個禿頭的C++程式設計師,或是小孩一卡車的有婦之夫,還是喜歡性感皮衣女郎或收集了1993年以來每一款豆豆娃的怪咖,而是因為心裏隱隱有種預感:有個超大星體正高速飛向議會大廈,即將把我從原來的軌道掃落。

我比傑夫早到星星那裏,一直等到議會街的街燈亮起來,他才出現。當時我站在巨大圓頂的正門階梯下等他,只見一條淡黃色褲子朝著我走過來。他直接走向星星,大膽地湊上前親我的臉頰。一切就從那裏開始。一個無所不包的小世界,有淡黃色的長褲、紅土星星、呈現完美弧形的圓頂,甚至伴隨著四月陽光的落日余暉。