青少年抑鬱:中醫怎麼看?怎麼治?

➤孩子的心理髮育本就沒有跟上,同時外部壓力倍增,孩子沒有很好的資源應對,處在失衡狀態,就抑鬱了

➤在中醫眼中,抑鬱的早期以肝氣鬱結為主,中期以肝鬱脾虛為主,後期則以五臟虧虛為主,形成本虛標實。也就是説,抑鬱不是碎片化的,而是整體動態的發生、發展過程

➤抑鬱不可能有特效藥。而且家長的認知決定了孩子的治療效果,如果非常配合治療、規範去治,哪怕孩子病情重一點,也還是能治。大部分抑鬱都能治愈

➤我們認為抑鬱有微觀生物指標,我們正在研究抓取抑鬱的微觀生物指標。它一定有,我們看到了趨勢

受訪對象(以姓氏筆畫為序)

張 捷: 首都醫科大學附屬北京中醫醫院心身醫學科原主任、神志病科國家重點專科學術帶頭人

袁勇貴: 中華醫學會心身醫學分會主任委員、東南大學附屬中大醫院心理(精神)科主任

郭蓉娟: 中華中醫藥學會心身醫學分會前主任委員、北京中醫藥大學東方醫院黨委副書記

文 |《瞭望》新聞周刊記者 張冉燃

青少年抑鬱障礙多發,正是突出的社會問題,需要全社會高度重視,積極應對。

2024年5月,我國首個《青少年抑鬱障礙中西醫結合防治指南》(下稱《指南》)面世。《指南》意在通過中西醫優勢互補,提高青少年抑鬱障礙的規範診療和臨床療效。

本刊記者近日專訪《指南》執筆者和有關專家,探尋青少年抑鬱障礙的中醫解決方案。

抑鬱是人體的一種自我保護

《瞭望》:青少年抑鬱是種什麼病?

袁勇貴:我們把抑鬱界定為抑鬱情緒、抑鬱狀態、抑鬱障礙三個階段。

抑鬱情緒屬於人的正常情緒,它是短期的,能夠通過自我調適恢復。抑鬱狀態比抑鬱情緒程度更重和/或持續時間更長,但不影響社會功能。抑鬱障礙則是臨床常見的精神心理疾病,其核心症狀是與處境不相稱的心境低落和興趣喪失,嚴重者可出現自殺念頭和行為。

郭蓉娟:抑鬱症的發病機制目前仍不清楚,心理應激導致抑鬱症發病是經典假説之一。研究表明,應激狀態的持續能擊潰人的生物化學保護機制,使抵抗力降低,引發心身疾病。

持續的應激反應分為3個階段。首先是警覺階段,當機體遇到危險會迅速調動資源,或戰鬥或逃跑以應對外在危險。其後是抵抗階段,若危險持續不能解除,身體將進一步動員資源抵抗,機體隨之進入消耗狀態。最後是衰竭階段,若危險仍然持續,機體各種儲存幾近耗竭,可導致重病或死亡。抑鬱症多處於抵抗階段後期和衰竭階段。

我研究抑鬱為主的疾病已經十幾年,對抑鬱的認識逐漸深化。我體會抑鬱實質是一系列心理應激反應過程的表現,是內外因素共同作用的結果,但外部環境因素更為重要。外部環境因素,也就是所謂的應激源,如各種壓力等。換言之,抑鬱與遺傳、生物因素等內因有關,但不像雙相情感障礙、精神分裂症等精神疾病跟內因的關係那麼大。從某種意義上,抑鬱也是人體經歷心理應激的一種自我保護和預警,早期識別、正確干預,不僅能夠緩解,往往還可以促進心理的成長。

《瞭望》:為什麼抑鬱這種情緒會進展到疾病甚至引發自殺?

郭蓉娟:中醫認為喜、怒、憂、思、悲、恐、驚這七種情緒是人的精神對外界的不同反應,都是人的正常情緒,是五臟功能的外在表現,如肝在志為怒,心在志為喜,脾在志為思,肺在志為憂和悲,腎在志為驚和恐。正常的情緒反應對五臟有滋養作用。當七情過極,也就是通常理解的過激,超過人體調節範圍,就會成為致病因素,首先引起人體氣機紊亂,進而引起臟腑功能失調,導致疾病發生。

中醫認為“陰平陽秘,精神乃治”,就是説人體處於陰陽平和的穩態,人的精神狀態才能正常。每個人的平衡點不一樣,平衡被打破,就會生病。《黃帝內經》講“精神內傷,身必敗亡”,其實古人很早就認識到持續的負性情緒,可導致疾病的發生發展,甚至死亡。

《瞭望》:既然情志過激才會致病,是不是有抑鬱這種情緒沒問題,只要別讓它過激?

郭蓉娟:中醫認為人的情緒變化是正常的。人和自然、人和社會在互動中總會出現不協調的地方,這時就會産生各種情緒來提醒不協調的發生,從而讓人更好地適應自然、適應社會。

但要注意,我們要關注情緒的提醒功能,並及時做出適應性改變。若沉浸於某種情緒時間過久,或者情緒反應過大、程度過重,就屬於情緒異常。比如抑鬱,如果只是當時很痛苦,恨不得跳樓,但這種情緒很快過去,就不是抑鬱症,只有到了整天大部分時間都處於抑鬱的狀態,且已經連續超過兩周才叫抑鬱症。

張捷:隨着年齡增長,壓力像呼吸一樣無時無刻不在,有了壓力就會有情緒。情緒如果被及時發現和處理,就不會變成疾病。應該説,所有情緒都對人有幫助,情緒有消極的一面,也有積極的一面。比如憤怒,它其實也是自我保護的一種方式,通過憤怒的表達向他人表明自己的邊界。

《瞭望》:怎麼看青少年在面對壓力時的抑鬱?

郭蓉娟:青少年剛開始面對壓力時並不抑鬱,他可能也會積極應對、動用各種資源、尋求外界幫助等,發現怎麼努力都不行、資源慢慢耗盡,才會變得壓抑、抑鬱。長期抑鬱時個體能量已經耗竭,身體出現極度疲乏,就會對什麼都提不起興趣,什麼都不想幹,也不願與人交往,對外界不再反應等等。

從某種意義上,這時對外界不反應其實是件好事,可以減少進一步消耗。好比手機電量不足提醒要趕緊充電否則可能自動關機,抑鬱也是機體一種能量耗竭狀態,是人體的一種自我保護,或者説是自救模式。

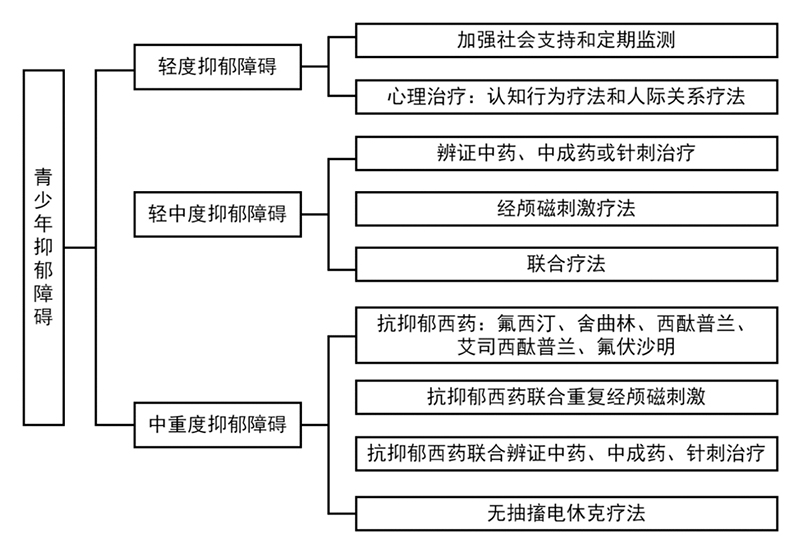

摘自我國首個《青少年抑鬱障礙中西醫結合防治指南》

大部分抑鬱都能治愈

《瞭望》:中醫怎麼理解抑鬱?

張捷:中醫沒有抑鬱症的病名,但是從抑鬱症的臨床表現將其歸入鬱病、不寐、臟躁等情志病範疇。

郭蓉娟:中醫對抑鬱有一套自己的認識規律。

中醫認為抑鬱的早期是肝氣鬱結,相當於機體的神經、內分泌、免疫網絡的調節功能失常。

中醫眼中的肝不是西醫解剖學上的肝臟,它是一個功能概念。肝主疏泄,肝氣鬱結,就會出現總想長舒一口氣、嗓子有東西堵着吐不出來也咽不下去等症狀。

肝氣鬱結久了,身體氣機無法條達,影響中焦脾胃升降功能,進一步就會出現肝鬱脾虛病機,這也進入抑鬱的中期。

中醫所講的脾也不是西醫解剖學上的脾臟,它同樣是一個功能概念。肝屬木,脾屬土,木克土,所以中醫預見到,肝氣鬱結日久就會導致脾的損傷。脾損傷可表現為消化系統症狀,如食欲不振、腹脹便溏、身體消瘦等。有人還會感覺疲乏無力,這跟脾主四肢也有關係。

脾損傷久了,土壅木鬱,又進一步影響到肝的疏泄功能,形成惡性循環,推動疾病發展。中醫認為脾為後天之本,是氣血生化之源,損傷日久會導致五臟氣血不足,使疾病複雜難治,進入晚期。

因此,抑鬱的早期以肝氣鬱結為主,中期以肝鬱脾虛為主,後期則以五臟虧虛為主,形成本虛標實。可以看到,中醫眼中的抑鬱不是碎片化的,而是整體動態的發生、發展過程。如果説焦慮、抑鬱還是心理疾病,那麼疾病突破脾的屏障後就可能朝着器質性疾病發展。這時就不僅是心理疾病,而心理疾病是可以痊癒的。

《瞭望》:抑鬱在突破脾之前都可以痊癒嗎?

郭蓉娟:當前醫學界的共識是,抑鬱是治愈率很高的疾病,大部分抑鬱都能治愈。抑鬱不像腫瘤、心腦血管病等是器質性疾病,它是功能性疾病,可以復原,通過臨床研究和動物實驗都可以證實。醫生可以通過形神並調促進患者復原。

《瞭望》:青少年抑鬱的預後情況怎樣?

袁勇貴:青少年抑鬱會有兩到三年的波動期,波動期過後,大部分症狀會緩解,但是可能會有反復。就像火山爆發一樣有活動期,然後慢慢平靜下來。

《瞭望》:中醫怎麼治療抑鬱?

郭蓉娟:從辨證論治的角度,中醫把抑鬱分為肝氣鬱結證、氣鬱化火證、痰氣鬱結證、肝鬱脾虛證等。

以肝氣鬱結證為例,《金匱要略》有“見肝之病,知肝傳脾,當先實脾”的論述,意思是當肝出現病變時,往往會影響到脾臟功能,那麼在治療肝病時,中醫會提前考慮健脾,通過調理脾臟增強抗邪能力,防止肝病傳變。

總體而言,輕度抑鬱的治療以調心為主,中度抑鬱的治療調心和調身同步,重度抑鬱以調身為主,可以西藥為主治療或採取中西醫結合優勢互補。

袁勇貴:青少年輕度的抑鬱障礙可以心理治療為主。中度患者已經有身體症狀,學業受到影響,覺得上學有困難,只是還沒到休學、厭學的狀態,這時不僅僅需要心理治療,還可使用中藥、中成藥治療。重度抑鬱障礙可採用抗抑鬱西藥治療,首選氟西汀、舍曲林等。多運動、多減壓都是有效的治療方法。

張捷:中醫治未病的理念對抑鬱有未病先防、既病防變、病後防復的全病程干預。青少年抑鬱要先評估患者情況,如果處於輕中度,可採用先中後西的診療思路,首先重視情緒調節,從調神入手,其次是動行,即中醫運動療法,第三是飲食調節,第四是經絡按摩、針灸耳針等中醫非藥物及藥物治療。輕中度治療都可配合心理疏導、心理支持等。

我特別強調運動,青少年本就在生發、好動的年齡,一定要讓他們通過親近大自然的、喜歡的體育運動釋放情緒。

心理建設、心靈成長落後了

《瞭望》:青少年抑鬱為什麼多發、頻發?

郭蓉娟:不光是抑鬱,心理疾病整體都處於多發狀態。主要原因就是在社會快速發展面前,人的精神心理建設和成長沒有跟上,人不能消化、適應外部發展變化。也就是説,我們的心理建設、心靈成長落後了。

就青少年而言,現在孩子健康出現問題,往往不是營養不良、發育遲緩,而是“小胖墩”“小眼鏡”,説明家長重視孩子身體發育和學習成績,但對心靈成長重視不足。

以前大多數家長也不重視孩子心靈成長,但至少均衡發展,不會一頭特別突出,不會用大量時間只幹一件事。現在的情況是,本身孩子的心理髮育就沒有跟上,對生活的各種挫折、處理應激事件的能力沒有充分培養鍛煉,同時外部壓力倍增,孩子沒有很好的資源應對,處在失衡狀態,就抑鬱了。

因此抑鬱不只是醫療的問題。我老跟家長説,我的藥能幫你解決孩子別虛、別出現五臟的毛病,但藥解決不了你因為焦慮給孩子施加的壓力,也解決不了社會給孩子施加的壓力,沒有什麼疏肝藥能解決孩子的心理成長。

《瞭望》:那孩子的心病要怎麼治?

郭蓉娟:我們是通過心理治療解決一些家庭壓力、社會壓力。

比如我會跟孩子溝通説,你現在出現情緒困擾、情緒波動很正常,因為你要作為獨立個體出現、要主張自己的意志,必然會在很多時候跟周圍環境不能協調,這就是成長的煩惱。

然後我還會告訴孩子,情緒可以管理,你只是現在不會管理情緒。通過生病這個契機,我來教你管理情緒,管理情緒的能力可能是你一生最重要的能力。儘管休學落下一點功課,但只要學會管理情緒、獲得心理成長,你對外界的應對會更成熟,你的後勁足得多。

以我的經驗,十三四歲的孩子完全能夠理解。要讓他知道這個病不但能治好,而且能成長,成長後的心理韌性會更好。要給孩子建立因病獲益進而成長的信心。

《瞭望》:僅僅跟孩子做心理治療就夠嗎?

郭蓉娟:當然不夠。抑鬱是內外共同作用的結果,外部的因素還更重要,所以心理治療也要瞄準兩點:一方面是孩子要自驅、要成長;另一方面是外界,特別是家長要減壓、要松綁。

父母如果解決不好自己的焦慮,就可能把這種情緒傳染給孩子。有些家長從孩子出生就開啟焦慮模式,焦慮的家長不可能培養出心理非常健全的孩子。家長把自己的情緒管理好,很多時候就會潛移默化影響到孩子,畢竟身教重於言教。

有些家長的確是通過孩子的病發現了自己的問題,他們不但治好了孩子的病,同時獲得了自己的成長。這在臨床特別多見。

學生在貴州省黔西第一中學操場參加趣味游戲(2024 年 5 月 22 日攝) 范暉攝 / 本刊

儒釋道就是中國人自己的

心理治療手段

《瞭望》:你提到的心理治療,其理論依據是中西方通用的嗎?

郭蓉娟:我的心理治療叫認知成長治療,它不是西方的心理治療,而是中國本土化的心理治療,運用的是儒釋道等中華優秀傳統文化的智慧。

我開始學的也是西方心理治療,但在學習中我也思考,中國人的心理治療是什麼,中國人在沒有西醫的漫長時間裏並不都是痛苦的,他們怎麼解決自己的心理危機。

我慢慢悟到,儒釋道文化就是中國人自己的心靈家園、精神家園。把儒釋道的精髓理解、掌握並落實到生活,人人都會心態寧靜,儒釋道就是中國人自己的心理治療手段。

《瞭望》:中國人自己的心理治療具體是怎樣的?

郭蓉娟:它可以分為結緣、覺察、覺知、覺悟、覺醒、成長六步,幫助孩子內心變得更為強大。

首先是結緣。抑鬱很痛苦,但如果把它當作成長的機會和時機,那就危中有機、絕處逢生。抑鬱只説明你目前的能力、面對的環境和擁有的資源不平衡,那你就要主動成長,並且向內求成長。

一般人遇到困難、挫折會向外求,尋求外界的改變,但向內求才是心理成長。只是現在沒人教孩子向內求。

《瞭望》:如何向內求成長?

郭蓉娟:向內求就要認識自己,特別是要認識自己的大腦。大腦在長期進化中形成了行動腦、情緒腦、認知腦三個部分,它們互相制約。

行動腦是人和其他動物共有的大腦結構,負責人的本能反應。情緒腦是人和其他哺乳動物共有的大腦結構,掌控人的情感和情緒。認知腦為人類獨有,主宰人的高級認知功能。

認知可以管行為,也可以管情緒。舉個例子,同樣半瓶水,認為半瓶水錶明資源還很多的人就會高興,認為半瓶水説明資源還不夠的人就會不高興。所以最終管理人的是認知。

當然認知管理情緒和行為很難。因為認知不是生下來就會的,它是後天成長發育的。而很多情緒是條件反射、是多年形成的習慣,所以指揮情緒、管理行為需要自我教育,得自己和自己打架。

認識了大腦,就邁開了向內求的關鍵一步——覺察,也就是改變認知。

《瞭望》:如何改變認知?

郭蓉娟:改變認知可以使用禪宗的智慧。禪宗説所有問題的根子都是認知局限,人都生活在自己的認知枷鎖中,所以要放下執念。這就是覺知。

放下執念要靠戒定慧,特別是慧。慧是洞察世界的能力,説到底就是人生觀、世界觀、價值觀。如果總是很自我,以我為中心,那就很痛苦;如果把自己當作世間的一個過客,可能豁然開朗。覺知幫助人放下執念,達到人與心的和諧。

覺知之後是覺悟,用的是道家的智慧。道家講道法自然、無為而治,讓人順應、遵從自然規律,莫起貪心、莫存貪念,達到人與自然的和諧。

覺悟之上是覺醒,用的是儒家的智慧。儒家講修身養性、積極入世,齊家治國平天下,達到人與社會的和諧。

覺醒之後是成長,用的是王陽明的心學,通過知行合一達到自己的破局成長。

應該説人永遠都會面對外部壓力,如果沒有一個接一個的外部壓力,人反而要主動突破舒適圈,來實現自己的成長。如果説身體的成長靠吃飯,那麼心理的成長靠挫折,挫折是心理成長的養料。

當然,覺察、覺知、覺悟、覺醒這幾步都很難,你要作為旁觀者時刻觀察自己,知道自己在幹什麼、在什麼狀態,並不容易實現,需要修煉。

我每次做認知成長的團體治療都要講一個多小時,連續講6次才能把這套內容講完。但我發現,大家很容易接受認知成長療法,中國人的血脈裏仿佛就有儒釋道的文化基因。

《瞭望》:你在心理治療中會遇到抱怨原生家庭的孩子嗎?你怎麼看?

張捷:會遇到抱怨和指責自己家庭的孩子。我認為,孩子情緒問題的背後可能是家庭的問題,醫生不僅是發現問題,還要幫助他們尋找到積極的資源。

醫生的責任不僅僅是幫助患者解除軀體疾病,還要盡可能幫助他們找到心靈的安慰和支撐,從這個意義上,破迷開慧就非常重要。所謂煩惱即菩提,如果能夠在面對煩惱時,進行自我反省和心靈修煉,就有可能開啟智慧、實現菩提。開慧的可能是孩子,也可能是家長。

家長的認知決定了孩子的治療效果

《瞭望》:青少年抑鬱的治療難點在哪?

張捷:青少年抑鬱最大的治療難點就是在治療的開啟階段,如何與患者及家屬建立相互信任的治療同盟,激發患者治療動力。

郭蓉娟:青少年抑鬱不是沒有好的治療辦法,而是能不能配合。作為醫生,我們看到了疾病的全景,也提出了治療的路要怎麼走,但家長不配合也不成。

有的家長會説你憑什麼説我家孩子有病?有你説的這麼嚴重嗎?這話很難回答,確實還沒有確診抑鬱的客觀依據,還做不到不管是不是承認都可以確診。

也有家長知道孩子病了,但就是不肯配合醫生治療。他們會從不同醫生那裏拿到好幾個方案卻都不執行。

還有家長確實治了,但他是挑選着治療。他用他覺得、而不是醫生提供的治療方案治療,比如孩子剛好一點就讓停藥、就又逼着孩子上學等。

當然治療不能強求。但可以説,家長的認知決定了孩子的治療效果。這個病不可能有特效藥,如果家長非常配合治療、規範去治,哪怕孩子病情重一點,也還是能治。

抑鬱症不像心理感冒那麼簡單,別想治個幾天、個把月就能好。治療急性期抑鬱通常要3個月,患者情緒狀態、心理狀態才能恢復,然後逐漸恢復社會功能,但不管心理治療還是藥物治療不能斷,可能得一年左右。

《瞭望》:家長不能很好配合治療的原因是什麼?

郭蓉娟:還是對青少年抑鬱了解不夠,不能客觀認識這個病。要麼把它想得很嚴重,認為得了就好不了,仿佛天塌了,乾脆放棄。要麼就是太輕視,根本不認為這個病也需要好好治。

不但家長缺乏認識,一些不是這個專業的醫生也不懂。我對這個病的理解也是十幾年通過臨床看病人、不斷做實驗,慢慢體會出來的。臨床解決不了的到動物實驗上看看,實驗上發現的情況到臨床去驗證,逐漸才找到一些規律。

小朋友在新疆阿勒泰地區喀納斯景區游玩(2023 年 7 月 19 日攝)丁磊攝 / 本刊

一手抓抑鬱的微觀生物指標,

一手抓中醫抑郁大模型

《瞭望》:青少年抑鬱的相關實驗發現了什麼?有沒有可能在診斷依據上更為清晰,幫助家長明確診斷進而實施治療?

郭蓉娟:根據我們的研究,抑鬱是客觀的疾病,它有生理變化,只是這些改變特別微妙,用現有檢查手段查不出來。

但臨床能夠看到,患者血液中的炎性指標很高、能量指標很低;並且患者病情越重,炎性指標、能量指標就越不好,治療效果越好,患者的炎性指標、能量指標就恢復得越好。

同時,抑鬱症患者的神經元可能出現體積縮小、密度降低,神經元之間的連接通路減少、強度減弱等,這是能夠從動物實驗看到的生物學改變。

此外,如果把抑鬱症患者的腸道菌群接種到小鼠身上,小鼠也會抑鬱;反之,把中藥治好的抑鬱症患者的腸道菌群再接種給病鼠,病鼠也能好。

我們認為抑鬱有微觀生物指標,我們正在研究抓取抑鬱的微觀生物指標。它一定有,我們看到了趨勢。

《瞭望》:炎性指標和能量指標具體是指什麼?

郭蓉娟:炎性指標是慢性炎症的指標,提示機體穩態失衡、穩態打破。人體的神經系統、內分泌系統和免疫系統相互關聯。心理應激會出現神經、內分泌系統的變化,這種變化過大,免疫系統也會受到影響。比如高敏C反應蛋白(hs-CRP)、白介素6(IL-6)等炎性指標增高就是免疫系統啟動的標誌。

能量指標,我有時會查ATP(三磷酸腺苷),抑鬱症患者血液中的ATP指標較健康人偏低,並隨病情輕重變化,病情越重能量指標越低,感覺沒有一點勁兒,腦子也不想動,如果給他一些補虛益氣的中藥,他的ATP就能提高,就會感覺自己精氣神足了、腦子反應快了。

《瞭望》:除了微觀生物指標,青少年抑鬱還有哪些研究方向特別重要?

郭蓉娟:青少年抑鬱的痛點是篩查預警不夠、早期干預不夠、正確治療不夠。同時,我國精神(心理)科、心身醫學科等具有資質的醫生只有幾萬人,遠遠無法滿足巨量的診療需求。因此,當前的研究熱點之一就是運用多模態數據大模型賦能中醫的抑鬱診療。這也是抑鬱症防治研究的空白。

我們團隊正在做的數字醫生自助診療軟體,就是基於中醫大模型和可穿戴設備,為用戶提供抑鬱症AI智慧管理服務。具體來説,它通過先進的可穿戴設備技術,動態收集並連續監測用戶的聲音、心率、睡眠質量等生理指標。它還可通過深度學習和機器學習構建高度精準的模型,實現對抑鬱的早期識別和有效預警。此外,它融合中醫理論與人工智能技術,通過智能化交互問答,為用戶提供抑鬱自助評估預警和有效的干預建議等。

在國家鼓勵利用現代高新科技傳承創新發展中醫藥的戰略下,相關可穿戴設備和中醫大模型可彌補抑鬱全病程管理的不足,實現普及篩查、早期識別、及時預警、輔助干預,發揮中醫藥防治抑鬱的優勢,形成抑鬱的全生命周期數字化管理。□