新“千億縣”觀察

江蘇省興化市堅持綠色發展理念,大力發展風能發電,實現經濟效益與生態保護雙贏。

圖為江蘇省興化市昌榮鎮的風力發電設施(2023 年 8 月 31 日攝) 周社根攝 / 本刊

➤賽迪顧問發布的數據顯示,2023年,全國新增5個千億縣,總數達到59個,GDP總量達到9.6萬億元,佔全國比重達到7.6%

➤雖然第三産業在縣域經濟中處於逐漸上升趨勢,但第二産業仍然是我國縣域經濟發展的強勁引擎

文 |《瞭望》新聞周刊記者 李松

在中國的經濟版圖中,千億縣是一個特別的存在。

這些GDP總量超過1000億元的縣級行政區,是全國近2000個同級競爭者中的佼佼者。其中名列前茅的,其經濟體量能強過一市,甚至跑贏一省。

在經濟大循環體系裏,千億縣是區域經濟高質量發展的關鍵支撐,也是中國經濟活力與韌性的重要基石。梳理千億縣的成功密碼和發展邏輯,不僅可以為更多追趕者提供經驗,也有助於進一步厘清中國經濟未來的前行方向。

賽迪顧問發布的數據顯示,2023年,全國新增5個千億縣,總數達到59個,GDP總量達到9.6萬億元,佔全國比重達到7.6%。

各個千億縣崛起的秘訣各有差異,但梳理近年來新增的千億縣,也呈現出聚焦第二産業、推動産業創新轉型升級、與城市群共成長等共同特點,並逐漸形成以特色産業發展為主的工業驅動型、以外向經濟為主的商貿驅動型、以本土資源開發為主的資源驅動型等發展模式。

國家發展改革委國土開發與地區經濟所國土開發研究室主任黃徵學分析認為,縱觀千億縣發展歷程,基本是依託交通區位、現代化大都市、自然資源等條件,搭建功能性發展&&,加快發展特色優勢産業,提升城鎮經濟和人口吸納承載能力,聚人、聚産加快發展。

聚焦第二産業

2007年,江蘇江陰市、昆山市、張家港市在全國率先成為千億縣。此後,隨着經濟規模的持續擴張,我國千億縣數量也迅速攀升。僅近五年來,就有30多個縣的經濟總量跨越千億大關。

從近五年來新增千億縣區域分佈以及經濟實力看,東部地區繼續領先,主要集中在江蘇、山東、福建等省份,江蘇一騎絕塵,且這些縣域經濟實力較強;中西部地區千億縣加速涌現,整體實力相對東部地區略顯遜色,但中西部地區縣域經濟在省內扮演的角色更重要。

“産業好,經濟才好;經濟好,縣域才能發展得好。”中國社會科學院農村發展研究所所長魏後凱認為,發展産業是壯大縣域經濟的根本途徑。

本刊記者梳理發現,新增千億縣普遍聚焦第二産業,調優一、三産業,以龍頭企業帶動地域發展。

以2023年新晉千億縣陜西省府谷縣為例,在其産業結構中,第二産業佔絕對主導。統計顯示,2014~2023年,府谷三次産業裏,二産比重平均為74.52%。其中,2014年佔比最高達85.4%。

近年來,府谷在做強縣域主導産業的同時,加快培育壯大戰略性新興産業,推進綠氨、綠氫、風光互補項目建設,全力構建煤層氣全産業鏈格局。2023年府谷地區生産總值首次突破了千億元,達到1002.08億元,同比增長5.4%。這是繼神木2012年首破千億後,陜西第二個千億縣。

此外,江蘇沭陽縣打造了紡織服裝、裝備製造、電子信息等産業。2023年,第二産業增加值618.96億元,對GDP增長貢獻率達50.9%;河北遷安市以採選業、鋼鐵業、裝備製造業為工業基礎,是區域內的重要製造業基地。2023年,第二産業增加值767.5億元,對GDP增長貢獻率達60.8%;江蘇靖江市培育壯大木材加工、電機電器及通(專)用設備等産業。2023年,第二産業增加值713.57億元,對GDP增長貢獻率達55.0%。

“縱觀目前國內經濟較發達縣域,打造産業集群已成為這些縣域實現較快發展的共同經驗之一。”賽迪顧問縣域經濟研究中心主任馬承恩認為,從産業結構來看,以邁入GDP千億級別的縣市為例,目前絕大多數千億縣以第二産業為主導。

專家&&,如果把千億縣作為我國縣域經濟發展的一個高層次且必經的階段來看的話,雖然第三産業在縣域經濟中處於逐漸上升趨勢,但第二産業仍然是我國縣域經濟發展的強勁引擎。

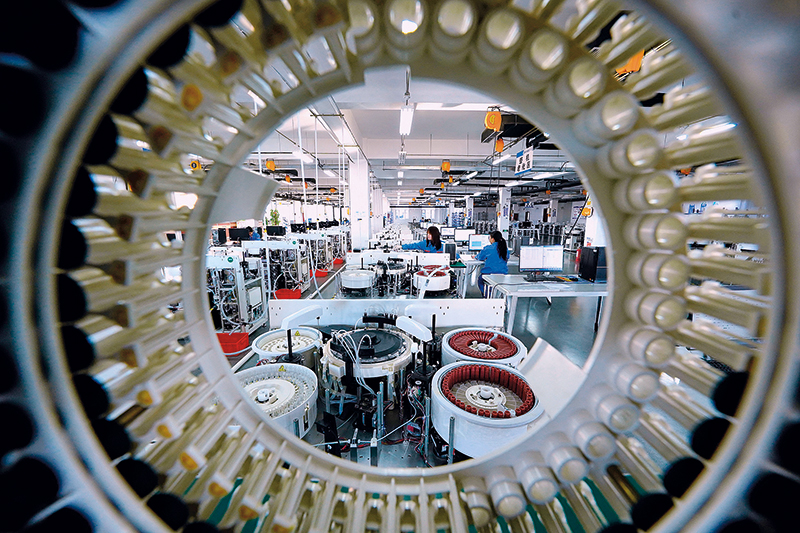

河北省遷安市一家生物科技企業的員工在生産線上工作(資料照片)牟宇攝 / 本刊

推動産業轉型升級

産業是眾多千億縣崛起的關鍵支撐。回顧多個千億縣的發展歷程不難發現,在其快速增長階段,都有一個甚至多個優勢産業蓬勃興起。

但産業的發展不可能一勞永逸。在技術進步、消費需求、競爭環境等因素的影響下,産業需要不斷迭代轉型升級,注入新的發展能量,才能持續保持足夠的競爭優勢。

這也是多個新晉千億縣的普遍做法:通過持續推動産業升級,或是不斷延伸傳統産業的産業鏈,提高其附加值,進一步擴大傳統産業優勢;或是不斷打造新興産業,通過開闢新賽道挖掘新優勢,釋放新的增長動能。

——積極推動傳統産業轉型升級,以數字化等新技術賦能,做大做強優勢特色縣域經濟。

2022年躋身“千億縣”榜單的山東壽光市,被譽為“中國蔬菜之鄉”,每年有至少900萬噸蔬菜從這裡發往全國各地。

近年來,壽光以“數字+”撬動蔬菜産業升級,與40多家科研院所開展深度合作,建成投用了中國蔬菜小鎮、現代農業高新技術試驗示範基地等18個、佔地2.3萬畝的智能化園區,全部覆蓋大型水肥一體機、智能溫控、自動補光等新技術。目前,壽光有5萬個大棚應用了物聯網裝備,其中1.6萬個大棚應用了現代數字化技術和智能化裝備,農民在家用手機就可以遠程操控。過去,一對農民伕婦能種植2個70米的大棚,如今在一系列新技術支持下,可以管理3個200多米的大棚。

從曾經大棚管護全靠人工,到如今拿着手機遠程操控,壽光經歷了一場種菜模式的大轉變,也實現了一次産業優勢的再塑造。

——立足資源稟賦、産業基礎、區位條件、發展形勢,培育新興産業,加快新舊動能轉換,持續提升經濟發展動能。

作為內蒙古自治區鄂爾多斯市城市核心區的重要組成部分,伊金霍洛旗資源富集,是全國第三大産煤縣。

近年來,伊金霍洛旗立足“建設自治區承接先進地區産業轉移、培育新興産業發展、推進新舊動能轉換示範開發區”的發展定位,破解一“煤”獨大的産業格局,積極探索可持續發展新路徑,加速構建“風光氫儲車”五大産業,10.5GW鋰離子電池、2GW單晶硅及光伏電池組件、5000套氫燃料電池電堆等一批新産業、新業態實現突破。在五大新産業的推動下,當地地區生産總值三年連跨5個百億台階,2022年達到1219億元。

在清華大學中國新型城鎮化研究院執行副院長尹稚看來,人口的規模、素質和密度都與科技創新的能力成正相關關係,更多縣域要邁進“千億俱樂部”,就需要通過綜合環境品質和生活質量保障能力,留住創新人才,催生更多新業態、新産業、新動能。

“千億縣普遍具有良好的區位優勢、資源稟賦、産業基礎以及較強的科技創新能力。”中央黨校(國家行政學院)經濟學教研部政府經濟管理教研室副主任、副教授汪彬建議,未來千億縣要找準突破口,進一步放大發展優勢,比如向專精特新賽道進發。

在山東省鄒城市艾坦姆流體控制技術(山東)有限公司,工人在加工高端流體閥(2023年 5 月 11 日攝)郭緒雷攝 / 本刊

與城市群共成長

相比較一、二線大城市,縣域的資源稟賦、産業優勢、公共服務水平和要素集聚能力等,都存在明顯差距。完全憑“個人能力”在激烈的競爭環境中打拼,縣域很難佔據優勢。

因此,在區域協同發展成為大趨勢的背景下,依託區域優勢,與城市群共成長,成為不少新晉千億縣實現經濟快速發展的重要途徑。

安徽肥西縣,作為長江三角洲城市群千億縣,以打造新能源汽車全鏈條、高端智能製造、大健康等三大産業集群為目標,積極融入合肥都市圈,實現了經濟社會的高質量發展。

從宏觀角度看,肥西處在長江三角洲城市群增長最快的副中心城市的核心發展區域,有着得天獨厚的地理優勢。面對長三角一體化發展新機遇,肥西一直努力保持與合肥同頻共振,加速融入長三角一體化。

從新晉千億縣分佈來看,長江三角洲城市群是名副其實的千億縣扎堆區。尹稚分析認為,一方面,長三角地區是中國古代乃至近現代工商業最為發達的地區之一,工匠精神獨特、厚重。另一方面,長江三角洲城市群中特大城市(以上海為代表)的産業擴散始於改革開放之初,當時的“星期天工程師”政策為鄉鎮企業發展提供了成本較低的科技來源。上海市轄區小、動能大的特點加速了産業擴散,最大的獲益地區是江蘇。

江蘇高郵市地處長江三角洲城市群,位於上海經濟圈和南京都市圈雙重輻射區。近年來,在長三角一體化上升為國家戰略進程中,高郵接受上海的輻射和功能外溢多,企業集聚所産生的效果也越發明顯。2022年,高郵市GDP達到1014.81億元,首次跨進千億縣行列。

粵閩浙沿海城市群千億縣數量僅次於長三角城市群。新晉千億縣福建石獅市、閩侯縣等的産生,與城市群有着密切的&&。比如,素稱“八閩首邑”的閩侯縣,地處福建福州市西南側,呈月牙形拱衛省會福州市區。2022年,閩侯縣GDP首次突破千億元。閩侯縣的快速發展是福州近年發展的縮影,其背後是近年實施的福州都市圈、強省會戰略等驅動。

在新晉千億縣中,2022年,山東省鄒城市GDP總量達1009.06億元、壽光市GDP總量達1002.1億元,均登上千億級&階。這很大程度上也是依託山東半島城市群的發展壯大。

專家&&,中國發展到今天,人口、資源等已習慣了自由流動,縣域必須轉而依託城市群的賦能,以大帶小,才更有機會突破天花板。

“縣域經濟發展與區域整體經濟發展水平存在較強關聯性,以城市群為典型的經濟發展水平較高地區更容易孕育出經濟強縣。”賽迪顧問縣域經濟研究中心資深分析師楊文學説。

在楊文學看來,千億縣通過與城市群各中心城市、其他縣市加強規劃、基礎設施、産業、公共服務等領域協同,突出與城市群各經濟單元在産業集群配套、人才協同、科創轉化等方面的協作,産業發展勢能不斷增強,縣域發展能級不斷提升,形成縣域與中心城市協同發展、相輔相成的良好發展局面,縣域發展融入城市群、都市圈、中心城市的發展體系中。□