簡牘中的反腐

➤簡牘記述了朱表案發後一系列曲折的過程。其中包括朱表做假賬企圖掩蓋糧庫虧空,案發後對抗調查,堅稱自己是“自首”,還涉及朱表使用劣質米入庫企圖掩人耳目等“神操作”

➤考古學者研究出土簡牘發現,從秦代到三國時期,執政者對小吏貪腐行為“緊盯不放”

➤已經解讀出的長沙、湘西、益陽等地出土的簡牘,顯示從秦漢到三國魏晉時期,反腐制度建設已經趨於嚴謹、縝密

➤妥善保護和深入挖掘古代簡牘中的中華優秀傳統文化資源,有助於厚植廉潔文化土壤,鞏固廉潔文化陣地,教育引導人們把崇德尚廉內化於心、外化於行,具有重要的現實意義

文 |《瞭望》新聞周刊記者 蘇曉洲 謝奔 明星

小小簡牘,承載千秋歲月。隨着更多深藏於簡牘中的文化密碼被破譯、解讀,歷經五千多年傳承發展的中華優秀傳統文化,帶給今人更多啟示。

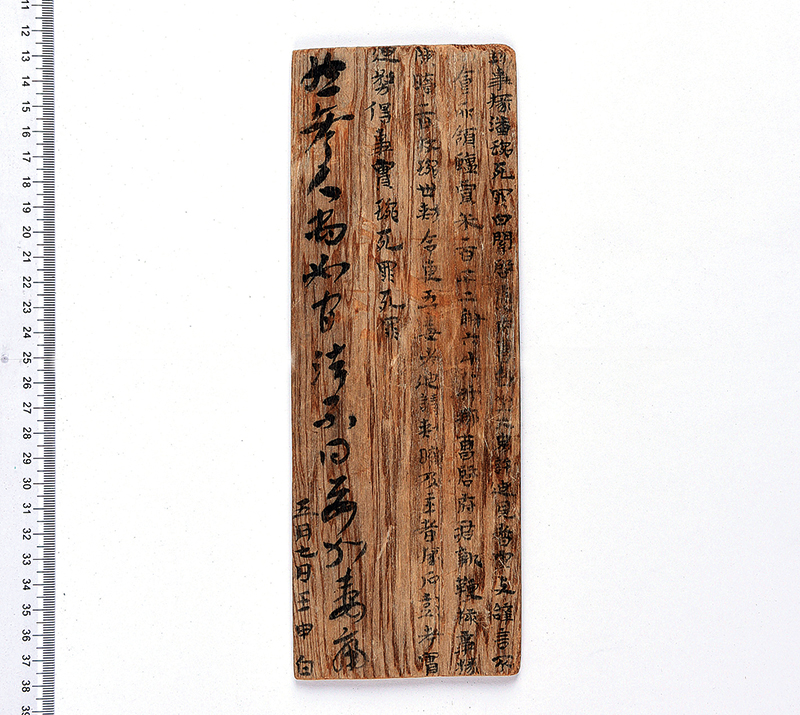

湖南省益陽市博物館,珍藏着益陽市兔子山遺址2013年出土的一枚簡牘,上面記錄了一起塵封兩千多年的西漢貪腐案。

考古專家告訴《瞭望》新聞周刊記者,這枚大型木牘用隸書書寫100多個漢字,記載着一位名叫“勳”(姓氏不詳)的官員因貪污而被懲罰的經過。

當時,益陽縣每年向長沙郡上繳錢糧,“勳”在赴長沙上繳錢糧途中,監守自盜將錢糧貪污。中飽私囊的罪行被發現後,“勳”的貪污所得被追回,並被判處刑罰。此案於西漢漢平帝劉衎在位時期的元始二年(公元前72年)十二月審結,距今已有2096年。

湖南出土的大量從秦漢至三國的竹簡木牘,詳細記述了多起反腐案件。古老文字拂來清廉之風。這些穿越歷史長河留存至今的文化遺産,刻畫着中華優秀傳統文化深藏的“廉政基因”。

貪官落馬

位於長沙市天心區白沙路的長沙簡牘博物館,是國內首座集簡牘收藏、保護、整理、研究和陳列展示於一體的現代化專題博物館,藏品主要為長沙走馬樓出土的10萬餘枚三國孫吳時期簡牘和2000余枚西漢時期簡牘。

多年來,文物工作者將零散、發黑甚至變形、缺損的簡牘揭剝、辨識、編排、整理,積極開展研究。該館副研究員熊曲介紹,通過簡牘的史料發掘,一個三國時期東吳的反腐案件——吳昌縣縣令朱表盜米案浮出水面。

簡文記載,大約在公元234年至237年間,朱表在擔任長沙郡(治所臨湘,今為長沙境內)下轄的吳昌縣縣令時,違反糧倉管理有關規定,私自提取“中倉”米應急。其中,七十斛給鄱莽和仁(人名),又為路上口糧五十斛、給兩傍人“各廿五斛”,共計一百七十斛。

簡牘記述了朱表案發後一系列曲折的過程。其中包括朱表做假賬企圖掩蓋糧庫虧空,案發後對抗調查,堅稱自己是“自首”,還涉及朱表使用劣質米入庫企圖掩人耳目等“神操作”……

研究人員介紹,三國時期東吳一斛大約相當於現在20.4升,一百七十斛米大約相當於3468升,在生産力十分落後的三國時期可謂“涉案金額巨大”。此案或牽涉到三國著名人物諸葛恪,“驚動”吳國最高統治者孫權過問並下令徹查。由於案情複雜,案件查辦也一波三折。長沙郡辦案官員細緻調查,以證據説話,最終認定朱表盜米案罪名成立,判決朱表“不應為自首。乞傅前解,行表軍法”。

這是藏於長沙簡牘博物館的記錄許迪盜米案的木牘之一,

左側為上級批復文字“然考人當如官法,不得妄加毒痛”(資料圖片) 長沙簡牘博物館供圖

“耗子”被抓

考古學者研究出土簡牘發現,從秦代到三國時期,執政者對小吏貪腐行為“緊盯不放”。

在湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣裏耶古城出土的3.7萬餘枚秦簡中,一個“公船追索案”被官吏詳細記載。

距今2200多年前,遷陵縣司空守(一個縣負責工程營建的官員)“樛”報告縣府,稱竟陵蕩陰有一個叫“狼”的人,以“借”的名義拿走公家一條長三丈三尺的船,一直沒有歸還。

“狼”是司馬昌(司馬是重要的軍事官員,昌是人名)的屬下,縣府遂告知司馬昌,讓他催促“狼”還船。司馬昌回復:“狼”有官司在身,案子正在複審中,人在卒史(郡級屬吏)“衰”“義”處。今將財物校驗清點文書抄錄一份上報,通過“衰”“義”向“狼”訊問船在什麼地方,如果丟失,就寫一份債券給遷陵縣府。寥寥數語充分展現了秦代律令之威嚴。

在長沙簡牘博物館,展陳文物和動漫短視頻講述了一則三國時期懲辦“小吏大貪”的案件。

熊曲等研究人員介紹,這起案件見諸長沙走馬樓出土的《錄事掾潘琬》木牘等400多枚簡牘。史料顯示,當時的小吏許迪被差遣到淕口典賣官鹽,利用職務便利盜用賣鹽所得的米112斛6斗8升(約等於1724公斤)。

擔任類似今天“巡視巡察”工作的尚書,在檢校長沙郡嘉禾二年官鹽簿時,發現許迪在賣鹽記錄中只記錄了賣鹽數、得米數,卻沒有記錄“鹽米量”即鹽米的兌換比價。嘉禾四年,官員廖咨按要求核查倉米賬目,並問許迪相關情況,由此“東窗事發”。

許迪在東漢建安廿一年(公元216年)擔任縣吏,東吳黃龍三年(公元231年)正月廿日為淕口賣官鹽,至嘉禾四年(公元235年)事發,已經為吏二十載。或許是自知罪孽深重,許迪為了逃避懲罰,使出渾身解數。

首輪審訊,許迪承認了犯罪事實。但進入“二審”環節(錄見督軍)時,他改辭翻供,否認盜用,堅稱“未入公倉的112斛6斗8升米為預留作為搬運、加工費的余米,自己並未據為私用”。同時,他還利用監管疏漏,指使其弟篡改相關賬目,企圖裏應外合,把水攪渾……

這些招數被案件調查方一一識破。最終,面對確鑿證據,許迪低頭認罪,承認盜米事實,接受法律嚴懲。

記述許迪案的簡牘中,還有很多其他廉政細節。比如,東吳政權嚴格監督承擔收購、儲存、經營糧食重要職責的官吏,對伺機漁利造成國家損失、影響糧食安全的“糧耗子”嚴懲不貸;查辦糧食貪污案不力的官吏,也承擔連帶責任被一併懲處;法律對“腐敗分子”自首寬大處理,但對拒不認罪、百般抵賴者則加重處罰……

“1700多年後重新審視這一小吏貪腐案,仍然能帶給我們震動。”長沙市紀委監委第九審查調查室主任鐘建平説,許迪案查案過程曲折複雜,最終辦成“鐵案”,生動展現了我國古代嚴肅反貪治腐的力度,對推進反腐敗鬥爭具有借鑒意義。

長沙簡牘博物館參觀者絡繹不絕(2024 年 5 月 1 日攝) 蘇曉洲攝 / 本刊

“籠子”紮緊

研究人員告訴記者,已經解讀出的長沙、湘西、益陽等地出土的簡牘,顯示從秦漢到三國魏晉時期,反腐制度建設已經趨於嚴謹、縝密。

比如,裏耶秦簡記述:一個名叫“銜”的倉管報告,上洞庭尉府公幹人員名單附在公文背面,由一個名叫“溫”的人帶隊,有兩名士兵陪同。遷陵縣提供的差旅伙食僅限三月。請經過的各縣、鄉按照相關規定提供保障。研究人員介紹,這份秦簡中的文件,相當於現在的“公務接待函”,意在規範公務接待,避免鋪張浪費和損公肥私。

長沙走馬樓出土的三國東吳簡牘,記載了嚴密的防範“糧耗子”措施。

比如,有簡牘分三欄書寫州中倉吏領受各類租、稅、限米等情況。內容為正月二十一日到正月二十三日三天的數據。三天中,倉吏領受的雜米有:稅米、餘力租米、吏帥客限米、司馬黃松限米、佃帥限米、佃吏限米、私學限米、新吏限米、八億錢米,等等。負責領受的倉吏包括郭勳、馬欽、張曼、周棟等四人,而上報者為已經離開倉吏崗位的潘慮。林林總總,無不顯示當時賦稅入賬的分工明確,賬目管理制度較為成熟。

長沙簡牘博物館館長李鄂權在接受《瞭望》新聞周刊記者採訪時説,從司法史的角度考量,許迪盜米案研究意義豐富。記載此案的簡牘顯示,三國時期法紀嚴明,治貪力度大,注重查案過程要經過嚴謹的程序和步驟,強調材料要經過多方驗證核實。同時明確要求充分保障“犯罪嫌疑人”權益,“考人尚如官法,不得妄加毒痛”,即結論要力求真實可靠,不能隨意刑訊逼供。

簡牘研究學者、深圳技術大學教授王樹金介紹,已發掘的秦簡顯示當時對官員事無巨細的嚴格要求。

比如,1975年睡虎地秦墓出土的秦律竹簡《法律答問》中規定,對於盜竊錢財、挪用公款,均視同盜竊,以盜竊罪論處。又如在公車管理方面,一枚裏耶秦簡記載,秦始皇二十六年(公元前221年),遷陵縣一個叫“建”的邦侯守(駐軍負責人)通告當地主管:御史有指示,從現在開始,縣府公務借用驛站馬匹,搭乘與公務無關的人員,或用於其他用途,距離一里以上,視同貪贓,參照偷盜的相關律令處罰。

秦簡裏還記錄着當時制定的詳細的“公務接待每餐規定”“官府伙伕、車輛配置標準”和“官吏出勤考核制度”。比如,規定:接待御史卒人,主食粺米半斗,副食菜羹、韭蔥,醬四分之一升;接待三級爵位以下和無爵小吏們,糲米一斗,副食菜羹,鹽二十二分之二升;官府工作人員15人以上,每10人配1伙伕,每15人配1輛牛車和1個看牛人;官吏上班為早上7點,下班為下午5點;把不用拷打、恐嚇而辦好案件作為評判官吏好壞的標準之一,反對濫用刑罰、屈打成招……

“古代簡牘涉及廉政的內容豐富,積澱了深厚的廉政思想和寶貴經驗。”湘西土家族苗族自治州紀委監委宣傳部部長楊挺認為,妥善保護和深入挖掘古代簡牘中的中華優秀傳統文化資源,有助於厚植廉潔文化土壤,鞏固廉潔文化陣地,教育引導人們把崇德尚廉內化於心、外化於行,具有重要的教育意義。□