追尋文化根脈

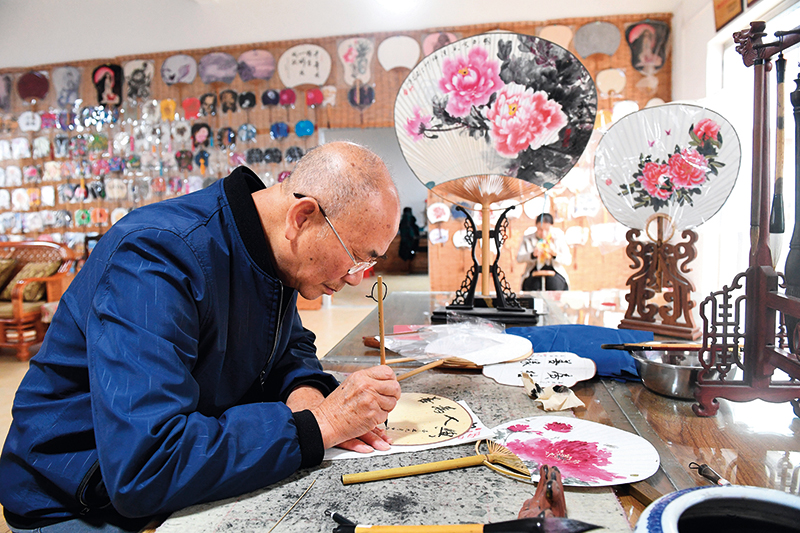

2021 年 10 月 29 日,廣西桂林市靈川縣定江鎮,圓竹剖絲團扇製作技藝傳承人黃碩夫在題寫扇面 陸波岸攝 / 本刊

➤優秀傳統文化不再是宏大概念,而是以更加真實可感的模樣,融入每一個中國人的生活

➤當收藏在博物館裏的文物、陳列在廣闊大地上的遺産、印刻在古籍中的文字都“活”起來,源自人們內心深處對中華文化的價值認同和深刻自信,勢必升騰凝聚,變成點亮未來的星辰

文 |《瞭望》新聞周刊記者 梁姊 宋晨

傳統木工榫卯技藝非遺傳承人辛全生的工作室在天津職業大學一樓的一角:一排古色古香的銅拉環木櫃把工作區和會客區分隔開,錘聲叮噹、刨子推拉幾下,木花似柳絮簇簇落下……視頻補光燈柔和的光線下,一會兒工夫,一個小巧玲瓏的九條魯班鎖在老人手中成型。

榫卯是我國建築歷史上的文化瑰寶——不用一根釘子的古建築,在榫與卯之間的巧妙結合下,也能夠歷經千百年風雨,保存良好。

辛全生出生於匠人家庭,16歲開始學習木工,40餘年過去,“雖然拜師學藝的人少了,但可以通過網絡,向有興趣的人教授木工技藝,把這門手藝傳承下去。”辛全生説。

500余期傳統木匠工藝教學視頻、全網關注人數超過30萬人、海外粉絲千里迢迢拜師學藝……機關盒的奇巧、魯班鎖的堅固、傳統匠人厚道嚴謹的精神品質,越來越多的現代人,在叮叮噹當的捶打聲中體悟傳統技藝歷久彌新的光澤。

跟辛全生一樣,越來越多的人走上了“活化”中華優秀傳統文化的道路。中華優秀傳統文化也因為被接入現代生活,綻放出更加迷人的光彩。

文化家底逐步摸清

傳承和弘揚中華優秀傳統文化,摸清家底、梳理資源是重要一步。

2017年春節前夕,中辦、國辦&&《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》,首次以中央文件形式專題闡述中華優秀傳統文化傳承發展工作。

2021年4月,《中華優秀傳統文化傳承發展工程“十四五”重點項目規劃》&&,繪就未來五年中華優秀傳統文化傳承發展工作的藍圖。

中華優秀傳統文化傳承發展工程是一個動態、開放的系列工程。既包括中華文化資源普查工程、國家古籍保護及數字化工程等15個原有項目,也包括國家文化公園建設工程、黃河文化保護傳承弘揚工程等8個新設項目。

該工程實施以來,我國文化家底逐步摸清,研究闡發全面展開。

我國建立了國家、省、市、縣四級非遺名錄體系,認定非遺代表性項目10萬餘項,認定國家級非遺代表性傳承人3068名,設立23個國家級文化生態保護(實驗)區。

全國公布140座國家歷史文化名城、312個中國歷史文化名鎮、487個中國歷史文化名村、6819個中國傳統村落,劃定1065片歷史文化街區,確定5.41萬處歷史建築。

截至2021年底,全國累計完成古籍普查登記數據270余萬部,累計修復古籍超過385萬葉,培訓古籍從業人員1萬餘人次,制定頒佈古籍保護國家標準、行業標準17項。

……

可以説,在該工程推動下,我國文化家底基本摸清,文化資源數據庫逐步建立,典籍整理編纂出版工作加強,中華文化的歷史淵源、發展脈絡、基本走向得到深入研究闡釋。

傳承和弘揚中華優秀傳統文化,保護是重要一課。

去年10月,我國首個非物質文化遺産學交叉學科碩士學位授權點落戶天津大學。

半年後,天津大學啟動非遺系列教材編寫,標誌着我國非遺保護事業從搶救性保護進入科學保護新階段。

不獨天津,不獨非遺。近年,我國全面加強歷史文化遺産保護利用,《關於加強文物保護利用改革的若干意見》《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》《關於在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見》等文件相繼&&。

在保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理的方針下,我國加大投入力度,運用現代科技力量,不斷提高保護傳承水平。“平安故宮”工程、良渚古城遺址展示工程等一批高水平保護、管理、監測、展示項目的實施,有效改善文化遺産保護狀況。

文物活起來 文化就能火起來

“近代中國看天津”,小樓亦可聽風雨。在天津五大道的小洋樓景區,梧桐樹下靜靜佇立的洋樓,作為觀鑒中國近代發展史的一頁窗口,見證着這座城市風雲變幻的歷史故事。

啟動小洋樓保護修繕工作,為民宿、餐飲等文旅業態提供場所,圍繞小洋樓招商引企,打造津城洋樓“新名片”……天津市住房和城鄉建設委員會黨委書記、主任藺雪峰&&,讓小洋樓“活起來”“以用促保”,讓百年洋樓融入智港建設,傳承歷史風情才是最好的保護。

近年,在創造性轉化、創新性發展的指引下,優秀傳統文化不再是雲端之上的宏大概念,而是以更加真實可感的模樣,融入每一個中國人的生活。

電視機前,《中國詩詞大會》六季收看人次達到30億;手機屏裏,《全景故宮》《全景兵馬俑》等數字展廳紛紛“上線”;“國潮”品牌讓刺繡、蠟染等非遺技藝穿在了年輕人身上……

在湖南大學馬克思主義學院教授、中國文化軟實力研究中心主任張國祚看來,創新和轉化中華優秀傳統文化的教育和宣傳,使優秀傳統文化精髓以耳濡目染、潛移默化的方式進入人民的日常生活、社會生産和人際交往當中,文化傳承方才能具有長久的吸引力和生命力。

創新表達方式,優秀傳統文化新活力迸發。

2014年8月,創立6年一直不溫不火的故宮淘寶,以一篇《雍正:感覺自己萌萌噠》的微信推文走紅,開始了將豐富有趣的文創産品“送入尋常百姓家”的探索。

近年,文博熱興起、文創風勁刮,吸引更多年輕人親近傳統文化。以往印象中“灰頭土臉”的文物考古,變身“考古盲盒”後一秒售罄;過去只能隔着玻璃、欄杆觀賞的文物、建築,只能寫在展板上的故事、傳説,也正以更加活潑簡單的方式呈現在人們面前。

中國文物學會會長、故宮博物院原院長單霽翔認為,文化創意讓“沉睡”的文物“活”起來,讓文物背後的人文情懷、藝術造詣、時代精神深入人心。

形式豐富多元,優秀傳統文化不斷“出圈”。

2021年6月,“字美中華”中華精品字庫工程公益應用計劃二期成果發布了甲骨文、乙瑛碑隸書、靈飛經小楷等20款書法名家作品字庫,普通人只要打開電腦,就可以使用優美的名家字體,欣賞學習,乃至於隨心所欲地編輯、使用名家作品。

中國書協分黨組副書記、秘書長鄭曉華認為,精品字庫的推廣應用,讓人們在使用中感受中華書法的魅力,從書法中挖掘、理解和感悟中國文化精髓,進而推動中華優秀文化在全社會的普及和推廣。

科技賦能傳承,打通人與文物“最後一公里”。

南開大學博物館副館長張婧文告訴記者,目前我國博物館擁有藏品4319.09萬件(套),但展出利用效率有限。同時,由於博物館資源地域分佈不均,數以億計的中小城鎮和農村學生缺少走進博物館的機會。文物出不去,孩子進不來,如何讓文物更好地服務於更廣大的社會公眾,成為優秀傳統文化傳承發展的時代課題。

科技的不斷賦能正在打通人與文物的“最後一公里”。借助VR、AR等虛擬倣真技術,文物通過網絡信號,傳送到了更多關注、熱愛它們的人手裏。

在天津市海河中學等中小學課堂中,張婧文帶領南開大學“南有嘉魚”學生團隊通過VR技術復原古代陶瓷燒造過程,帶給同學們沉浸式的制瓷體驗;“雲游敦煌”微信小程序中,輕點手機屏幕,就能近距離欣賞到精美的敦煌石窟壁畫、彩塑;河南博物館推出的“一起考古吧”小程序,將考古工作場景數字化,去年“十一”期間,共吸引3000萬名用戶體驗“在線考古”……

“我們真正應當思考的是,怎麼能讓博物館裏的文化資源從高大上變得接地氣?如果我們的文物都活起來,我們的文化就能火起來。”張婧文説。

“守着娃,繡着花,養活自己又養家”

在優秀傳統文化融入生産生活的同時,也創造出新的經濟業態,讓優秀傳統文化激活利用進入新階段。

激活和利用優秀傳統文化,重塑了年輕人的消費行為。

傳統文化與流行元素相結合的“國潮”經濟,當下愈發紅火。

生於1995年至2009年的年輕人,成長於繁榮富強的時代,對中華民族和中華文化懷有強烈的自信心。

今年4月,京東消費及産業發展研究院發布的報告顯示,2022年以來,這一年齡段的年輕人購買“中國紅”元素商品的銷量同比增長326%。

激活和利用優秀傳統文化,譜寫出共同富裕的時代新篇。

數據顯示,我國七成以上非遺項目保存在鄉村,2/3以上的國家級非遺項目位於欠發達地區。

在四川涼山,彝繡、銀飾、漆器等眾多傳統工藝正轉化為脫貧生産力,促進非遺活態保護,也帶動貧困群眾就近就業、居家就業。

在湖南湘西,“非遺+扶貧”讓很多擁有刺繡技藝的媽媽不必外出打工,實現了“守着娃,繡着花,養活自己又養家”。

激活和利用優秀傳統文化,傳播開中華文明的燦爛芳華。

敦煌研究院融媒體中心副主任杜鵑&&,敦煌文化博大精深,傳播敦煌文化要拓寬思路、積極創新,讓傳統文化在與新媒體新技術的碰撞中擦出智慧火花,探索打開傳統文化的更多新方式。

2016年5月,“數字敦煌”資源庫上線,30個經典洞窟的高清數字圖像及虛擬漫游體驗節目正式上網。一年多後,“數字敦煌”資源庫英文版正式開通,向全球共享30個洞窟的整窟高清影像,“世界的敦煌”正一步步從歷史走向未來。

可以期待,當收藏在博物館裏的文物、陳列在廣闊大地上的遺産、印刻在古籍中的文字都“活”起來,源自人們內心深處對中華文化的價值認同和深刻自信,勢必升騰凝聚,變成點亮未來的星辰。□

2020年8月25日,天津職業大學辛全生大師木藝工作室,辛全生(中)給學生授課 孫凡越攝 / 本刊