算法新規落地,能否終結大數據殺熟?

➤算法推薦技術正頻頻遭遇算計用戶的詬病,人們對收集數據、用戶畫像、區別對待的大數據殺熟三部曲質疑頻頻

➤算法新規將維權邏輯由結果導向變為過程導向,將監管邏輯由事後監管調整為事前、事中監管,更注重全流程合規

➤算法推薦服務不僅要合規,更要體現善意

文 |《瞭望》新聞周刊記者 於雪 賈雯靜

“猜你喜歡”曾是互聯網企業引以為豪的賣點,如今卻因算法算計用戶引發越來越多的爭議。

3·15前後,大數據殺熟再成維權關鍵詞。北京市消費者協會公布的調查數據顯示,86.91%的受訪者&&有過被大數據殺熟的經歷。受訪者認為,監管手段跟不上(88.01%)、隱蔽性太強(85.95%)、相關法規不健全(82.32%)、不容易取證(79.53%)等是大數據殺熟屢禁不止的原因。

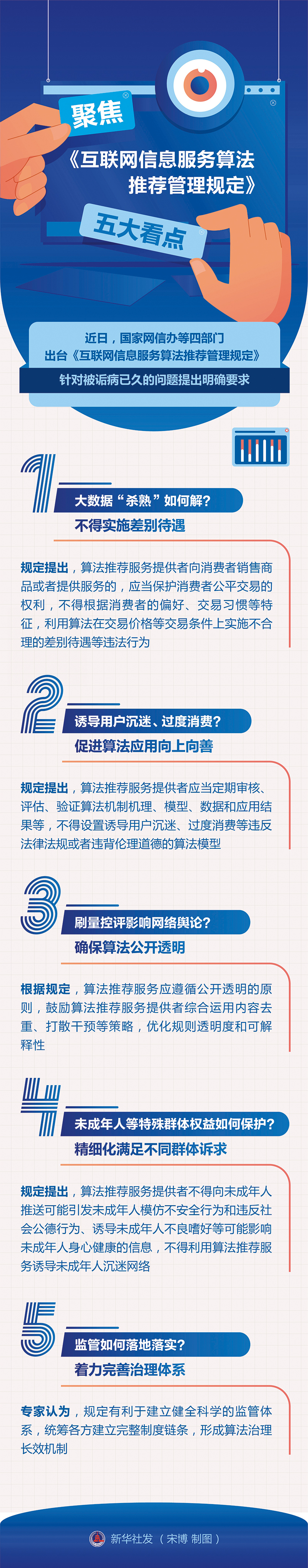

為規範互聯網信息服務算法推薦活動,自3月1日起,國家網信辦等四部門聯合發布的《互聯網信息服務算法推薦管理規定》(下稱《規定》)正式施行。

這是我國首個互聯網信息服務領域具有針對性的算法推薦規章制度。算法新規落地,算法推薦技術能否告別野蠻生長?互聯網企業如何打破算法依賴症?&&和品牌的布局模式、邏輯未來可能發生怎樣的改變?

算法治理跨越從0到1

業內人士分析認為,《規定》的&&填補了互聯網治理領域的重要空白,實現了從0到1的跨越。雖處於起步階段,但問題指向性明確,回應社會關切,是具有中國特色的問題解決方案。

據了解,世界多數國家和地區目前尚未形成算法推薦的立法共識,一些國家雖有相關法律法規,但大多呈碎片化狀態。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍介紹説,美國涉及算法推薦的立法工作起步較早,據不完全統計,相關法案有30多部,內容涉及算法歧視、算法公開、算法公平、算法中立、算法公示等維度,但尚未統一立法。

在《規定》&&前,我國針對算法推薦的有關規定也相對分散,在《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》《中華人民共和國電子商務法》等多部法律法規,以及《互聯網信息服務管理辦法》《移動互聯網應用程序信息服務管理規定》等部門規章中均有涉及。

中國社會科學院大學互聯網法治研究中心執行主任劉曉春&&,從全球範圍看,算法權利體系是中國第一次提出來的。“比如保障用戶的算法知情權、算法選擇權,甚至用戶可以自己決定自己的用戶標籤等,這些在其他國家的立法中尚未出現。”

需要厘清的是,算法新規劍指算法推薦亂象,而非算法本身。

《規定》明確,其適用對像是在中華人民共和國境內應用算法推薦技術提供互聯網信息服務,而應用算法推薦技術,則是指利用生成合成類、個性化推送類、排序精選類、檢索過濾類、調度決策類等算法技術向用戶提供信息。

在北京執象科技副總經理、資深架構師李新看來,這意味着“《規定》重點指向的是應用層而非技術底層,意在解決算法技術與用戶的良性交互問題。廣義的算法作為信息技術系統性核心能力,本質屬性是數學和邏輯”。

備案能否讓算法透明

算法新規實施同日,互聯網信息服務算法備案系統正式上線。

備案義務是新規對算法推薦服務提供者做出的要求。《規定》明確,具有輿論屬性或者社會動員能力的算法推薦服務提供者應當在提供服務之日起十個工作日內履行備案手續。

在李新看來,備案系統在一定程度上為《規定》賦予了可操作、可事後回溯、可線上監控的三重屬性,提供追責依據,為執法監管部門提供了有力抓手。

據了解,在算法推薦服務領域,無論是普通用戶還是監管部門都缺乏相應的技術鑒別能力和執法糾錯能力,用戶對是否受到實際損害也很難舉證、維權。

上海段和段律師事務所合夥人、律師劉春泉&&,算法備案通過設定企業義務的方式,嘗試解決用戶和執法監管部門難以取證的核心問題。

在劉曉春看來,備案意味着新規將維權邏輯由結果導向變為過程導向,將監管邏輯由事後監管調整為事前、事中監管,更注重全流程合規。同時,新規更注重針對企業技術應用過程中的操作細節設置可量化的規範,企業在履行合規義務的前提下,就可以免除或者減輕相應責任。

也有受訪專家認為,對算法推薦服務的監管涉及的專業性較高、技術性較強,即便有了備案要求,並設定量化指標,但在執法、司法的過程中仍然可能存在看不懂、搞不清、摸不透的困擾。特別是對絕大部分基層執法機構來説,措施有效與否尚待觀察。

對此,劉春泉建議,一方面可設定相應規則,鼓勵企業算法工程師或相關人員舉報、提供證據;另一方面,執法部門還可將直接調查取證與間接獲得旁證結合,推動佐證來源多元化。此外,還可考慮借助第三方電子取證機構的專業服務,依靠專業力量固定證據、加強監管。

中國互聯網協會法工委副秘書長胡鋼&&,下一步應建立全國統一的廣泛參與且網絡化運作的算法倫理委員會,發布行政執法、企業合規與消費者維權三規合一的算法合法合規指南與典型案例彙編,構建“長牙齒、重咬合、強保護”的長效治理體制。

“新規不是要把企業管死,而是讓企業免於過於泛化的責難,有利於企業自證清白,明確預期,主動合規。”劉曉春説,&&企業應充分發揮能動性構建更加有序的發展生態,監管部門則要監管&&的運行生態,通過動態治理的方式推進&&經濟有序健康發展。

向上向善的清晰信號

新規還對算法推薦服務企業、&&等發出了向上向善的清晰信號。

在數字經濟時代,包括用戶畫像、給用戶“貼標籤”等在內的算法技術,被視為許多互聯網商業行為的基礎原料,企業對此孜孜以求。

據了解,互聯網企業獲取用戶數據是算法推薦服務的第一步,之後,他們往往會利用算法技術進行大數據分析,進而形成用戶畫像。獲取的數據越多,用戶畫像越精細、越準確、可預測性越強。在這種模式中,算法的推薦和抓取,不僅可以用來確定投放方向和人群,甚至能夠根據用戶偏好定制營銷內容、營銷方式。近年,一些品牌主推的前置倉服務,其採購預測、銷售預測等都依靠算法反推。

可以説,以高交互為特性的信息技術,為算法推薦服務提供了快速發展的基礎,有力推動了中國互聯網行業的高速崛起。

與此同時,算法推薦技術也頻頻遭遇算計用戶的詬病。人們對收集數據、用戶畫像、區別對待的大數據殺熟三部曲質疑頻頻。

李新説,算法技術本身的確可以大大提升服務效率,但一旦技術被資本異化,這種效率就容易被簡化為“以商業利益為中心”,導致用戶被信息繭房束縛、陷於沉默的螺旋、受到價格歧視、産生過度消費等問題。“更為關鍵的是,算法推薦技術便捷、客觀、多元的優勢被有意或無意忽略,取而代之的是套牢用戶的活躍度和忠誠度,以換取公司利益,過度商業化使算法的負面因素逐漸顯現。”

針對此,《規定》豐富了算法的內涵,強調算法的技術屬性應讓位於價值屬性。換言之,算法推薦服務不僅要合規,更要體現善意。

在李新看來,這既是對算法技術未來發展提出的更高要求,同時也構建起對用戶和企業的雙重保護機制。

可以預見,算法新規將會對短視頻&&、電商&&、社交&&、餐飲外賣&&等較為依賴算法推薦的互聯網企業帶來有力影響,並將對依附於這些&&的新零售、新金融、網絡游戲、服務業等帶來重大變革。

劉曉春認為:“如果大家都覺得沒有安全感,把個性化選擇標籤關掉,互聯網産業的發展將受到明顯影響。依託算法推薦技術描繪用戶畫像、實現精準營銷是數字經濟發展的重要模式。算法依賴、技術依賴一定程度上體現了技術和商業模式的變遷和進步,但帶來不良影響和風險的‘算法依賴症’則存在矯正的必要。”

多位受訪專家&&,一些互聯網&&呈巨量化發展趨勢,動輒關乎數億用戶,牽動衣食住行。同時,移動互聯網已滲透下至未成年人、上至老年人的各年齡層,要求企業承擔更多社會責任勢在必行。互聯網&&的發展邏輯需要更加注重在提升效率的同時規避風險,從更加注重商業利益轉向更加注重社會責任。

從這個意義上説,此次《規定》的&&,是改變此類不良商業模式的轉折點,助推商業向善、資本向善。

讓用戶更有安全感

促進算法行業健康有序發展,讓用戶更有安全感,關鍵在於企業需告知、用戶有選擇、第三方可驗證。

劉曉春建議,首先,保障用戶知情權。告知用戶算法推薦服務的具體情況,並用通俗易懂的語言表述、公示服務的基本原理、目的意圖和主要運行機制。

其次,應根據現有規定為用戶提供選擇權。當感覺被“侵犯”時,用戶可以一鍵關閉個性化推薦服務。新規&&後,已有不少企業在隱私設置中提供了“關閉個性化推薦”按鈕,但仍需對實際效果進行驗證。

劉曉春説,建立互信的前提是用戶不僅可以拒絕,而且能夠通過直觀感受或者在第三方軟體或權威機構的輔助下,得到客觀的測評結果,以口碑夯實信任關係。

此外,專家還建議利用零知識證明等技術手段消除互信的技術障礙。

零知識證明是指證明者能夠在不向驗證者提供任何有用信息的情況下,使驗證者相信某個論斷是正確的。比如,可要求企業向有技術能力的第三方機構提供加密後的算法技術,第三方機構在不損害企業商業機密的前提下驗證其是否合規。在此過程中,既能使用戶放心,又能保護企業的商業利益,同時有助於解決算法公示、備案內容門檻高,執法人員和用戶看不懂等問題。

李新認為,獲取用戶信任是互聯網産業發展的必經階段,幾乎所有新技術、新産業、新業態都會經歷從不信任到信任的過程。在這個過程中,一旦觸碰底線,信任就易崩塌。“用戶忌憚的是被監控、被窺探,但是如果使用的方法恰當、給予的服務貼心,帶來的將會是親切感,而不是被冒犯的感覺”。

朱巍相信,建立基本信任後,大部分用戶不會選擇關閉“個性化推薦”按鈕,最終將有利於雙贏格局的實現。

專家&&,一旦建立互信關係,將有利於築牢底層倫理制度體系,推動完善算法治理的長效機制。由此,算法技術的應用視野將得以放大。比如從消費互聯網轉向産業互聯網,充分利用基礎信息的研判促進諸如基礎設施、能源等傳統産業進行數字經濟轉型,識別産業風險,進一步激發傳統行業的新經濟活力。□