新華網瀋陽8月9日電(趙洪南)行走瀋陽,現代化都市氣息撲面而來。不經意的一次回眸,也許會邂逅青磚包砌的宏偉角樓和樹蔭掩映下的一座座古建築。

瀋陽有着7200多年文化史和2300多年建城史,中華文明悠遠厚重的歷史,在這裡留下了燦若星河的文化遺産。

古老與現代相映之間,瀋陽這座文韻悠遠的古城,正不斷挖掘歷史文化的當代價值、探索優秀傳統文化的現代表達。

瀋陽故宮更加開放

沈河區瀋陽路171號。

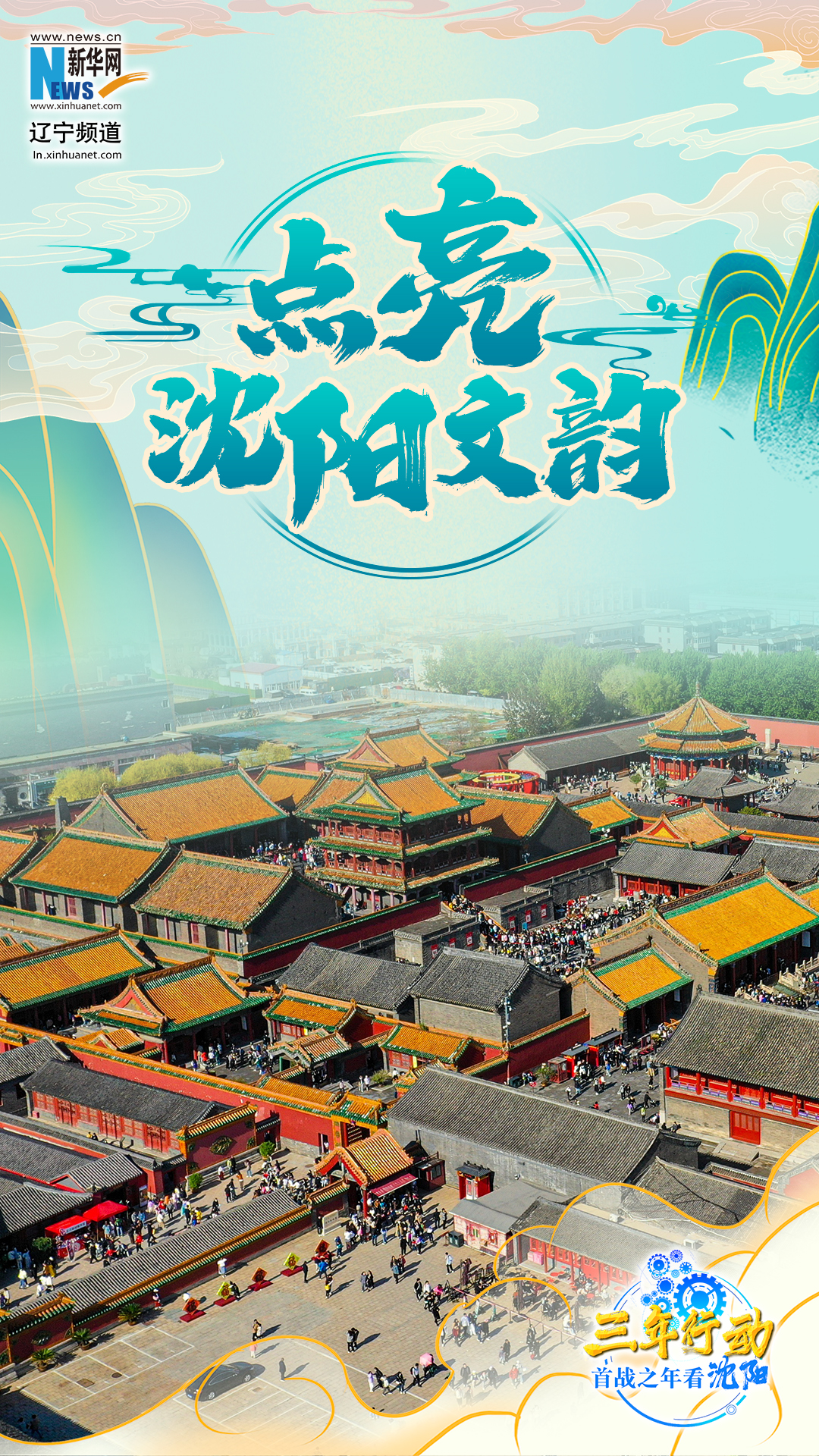

一場暴雨過後,少了些許夏日的燥熱。雨水洗刷過的瀋陽故宮,紅墻綠瓦金琉璃,在陽光下熠熠閃爍。這座靜候了近400個春秋的宮殿群落,娓娓訴説着城市的過往。

推開一扇近400歲高齡的朱紅宮門,走到清太祖努爾哈赤營建的大政殿前,仰望眼前這座莊嚴的八角重檐亭式建築,歷史恍若重現。

瀋陽故宮不僅是清朝入關前努爾哈赤、皇太極、順治三位皇帝使用的宮殿,還是清朝入關後康熙、乾隆、嘉慶和道光四位皇帝東巡祭祖駐蹕的行宮,更是珍藏清代皇家珍寶的重要場所。1743年,乾隆帝東巡盛京謁陵寫就《盛京賦》,3000多字的《盛京賦》,道不盡乾隆皇帝對瀋陽的熱愛。

“與北京故宮相比,瀋陽故宮體現的民族特色不盡相同。宮和殿的高低位置恰恰相反,瀋陽故宮是宮高殿低,北京故宮則是殿高宮低;琉璃瓦的顏色也有所差異,瀋陽故宮的殿頂鋪黃色琉璃瓦鑲綠剪邊,不同於北京故宮的黃色琉璃瓦……”瀋陽故宮博物院院長鄭慶偉對我國這兩大宮殿建築群的不同特色娓娓道來。

瀋陽故宮鳥瞰(2023年4月30日攝) 楊青攝/本刊

在清代,曾經有近20萬件的清宮御用物品和內府秘籍,從北京移送這裡貯藏。瀋陽故宮是與北京宮苑、熱河行宮齊名的清代皇家三大文物寶庫之一。

目前,瀋陽故宮開放的展廳超過50個,是歷史上開放展廳最多的時期,也是對外展出文物最多的時期。“文物之美,不應束之高閣、養在深閨,而是應為群眾所知所愛。”鄭慶偉説。

今天的瀋陽故宮不僅從昔日的皇家宮殿,變身為國家一級博物館,頻頻上新的文創産品還讓這裡成為一座國潮風尚體驗館。

嘗一口神獸“甪端”慕斯蛋糕、捧一杯“政殿之寶”特色咖啡、把玩着剛剛購買的文創擺件“紫氣東來炭雕匾”,拿出手機拍一張,紅墻綠瓦為背景,一張“宮味兒”十足的照片就誕生了。在瀋陽故宮斯文門外的清文化元素主題咖啡館,這樣的“打卡”方式已成常態。“不僅能把文物‘吃進肚’,還能‘帶回家’,平日冷冰冰的文物活起來了。”游客趙嬡瀅説。

瀋陽市文化旅游和廣播電視局黨組書記、局長劉克斌説,由瀋陽故宮、清昭陵、清福陵組成的“一宮兩陵”不僅是璀璨的世界文化遺産,也是這座城市厚重積澱的核心支撐。推廣“一宮兩陵”文化品牌和保護文物建築同樣重要。歷史留給瀋陽的豐富遺存理應成為這座城市精神的守護者。

工業遺存變身文創園

走進鐵西區的紅梅文創園,文藝氣息撲面而來。活力四射的Livehouse、風格獨特的發酵藝術中心、創意十足的味覺博物館均坐落於此。全年不間斷的音樂演出、藝術展覽以及文創市集活動,讓這裡成為文藝愛好者的精神棲息地。園區內的商業街區裏,網紅餐廳、甜品店、咖啡店、手作店、買手店,賦予了生活更多的休閒方式。

“逛不夠,根本逛不夠!”從北京來瀋陽訪友的丁瑩告訴記者,“很難想象藝術氣息濃厚的文創園,竟是由原瀋陽紅梅味精廠舊廠房改造成的。”

在很多人的印象裏,瀋陽是一座“硬漢”般的裝備製造業基地。作為瀋陽近現代工業發展的縮影,鐵西區曾聚集了一批“大國重器”。這裡誕生了第一枚金屬國徽、第一台普通車床、第一個鑄造用機械手、第一個自主研發的管模等新中國工業史上的諸多“第一”。它們承載着光輝的城市記憶。遺憾的是,從2003年開始,鐵西區因大批工業廠區搬遷、關停、閒置,一度成為工業“銹帶”。

近年來,“硬漢”開始散發出濃濃的藝術氣息。鐵西區着重利用豐富的工業遺産,挖掘百年工業文化,打造功能與情景交融的城市文化新地標,規劃的70萬平方米工業遺産區,已開發利用約45萬平方米。

當年的沈重集團二金工車間,今天是1905文化創意園;當年的瀋陽東貿庫,今天是時代文倉城市書房;當年的瀋陽砂布廠,今天是鐵錨文創園……瀋陽多處工業遺産被“喚醒”,不僅成為傳承工業精神的載體,也成為人們了解瀋陽工業發展和人文歷史的窗口。

瀋陽建築大學教授陳伯超説,一個成功的文創園,要通過內在的文化交融進行産業孵化,推動可持續發展。瀋陽城內工業遺存的“脫胎換骨”滿足了人們對公共文化的多樣化需求,是城市更新和文脈傳承的一種新途徑。

考古勘探前置保護城市文脈

馬貝青銅時代遺址出土的陶壺、楊官屯漢代遺址出土的陶水管、樂業街西遼代遺址出土的玉佛首……6月10日在瀋陽博物館開幕的“考古瀋陽——新時代瀋陽基建考古成果展”上,一件件出土於不同時期的文物珍品展示着新時代瀋陽基建考古取得的重大成果,實證着這座城市在中華文明多元一體發展進程中的重要地位和作用。

展廳中,一件漢代的“千秋萬歲”瓦當吸引了不少觀眾的目光,它的出土曾引起學界的高度關注。這件漢代瓦當出土於渾南區的上馬遺址,是瀋陽新時代基建考古極具代表性的成果之一。

2019年,考古人員在配合城市基本建設的考古勘探中發現了這處遺址,並於次年開展了對該遺址的發掘工作,取得了重要收穫。考古發現漢代院落式高&建築1處,出土各類文物200余件,特別是遺址內出土的近20塊“千秋萬歲”瓦當,使其成為瀋陽地區出土“千秋萬歲”瓦當數量最多的一處漢代遺址。

2019年,瀋陽&&了《瀋陽市工程建設項目考古勘探管理辦法(試行)》,成為東北地區最早實現考古勘探前置的城市。

“在進行土地收儲時,要先開展考古工作。”瀋陽市文物考古研究所所長叢麗莉説,城市發展,一邊是未來,一邊是歷史,兩者不可偏廢。堅持“先考古後出讓”,既體現了城市發展的速度,也體現了保護城市文脈的溫度。

2020年以來,經國家文物局批准,瀋陽市文物考古研究所繼續深入開展了渾南區上馬遺址、沈河區中心裏遺址、福勝門甕城遺址和鐵西區馬貝遺址等24項配合性考古發掘工作,揭示出瀋陽地區青銅時代、漢代、遼代和清代等重要歷史遺存。

“歷史文化遺産不僅生動述説着過去,也深刻影響着當下和未來。”劉克斌説,下一步,瀋陽將把更多的傳統文化與現代潮流進行創新性結合,讓收藏在博物館裏的文物、陳列在廣闊大地上的文化遺産、書寫在古籍裏的文字活起來,讓更多的歷史文化資源被看見、被激活。