原標題:為2萬餘棟傳統建築建檔 修繕保護千余棟歷史建築

讓歷史文脈更好傳承下去

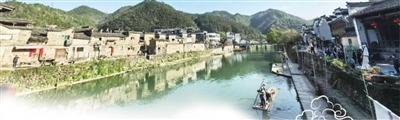

瑤裏古鎮。

6座國家級歷史文化名城,列全國第九位;82個歷史文化街區,列全國第三位;50個中國歷史文化名鎮名村,列全國第四位;413個中國傳統村落,列全國第八位……江西歷史悠久、底蘊豐厚,歷史文化遺存遺跡星羅棋佈,這種深入肌理的文化傳承,經過歲月沉澱後,凝結城鄉記憶,留住居民鄉愁。

近年來,我省堅持保護優先,突出活化利用,不斷完善保護體系,城鄉歷史文化保護走出一條“在保護中發展、在發展中保護”的路子。

普查建檔

把遺存瑰寶“護好來”

青山綠水、樓閣天井、炊煙茶香……今年清明假期,浮梁縣瑤裏鎮東埠古村游人如織,游客徜徉在一棟棟古建築裏觸摸歷史。

省住建廳副廳長王曉明介紹,長期以來,我省嚴格落實應保盡保要求,利用全省歷史文化保護信息&&,開展數字化信息採集。截至2024年3月底,我省已對全省3000余棟歷史建築、2萬餘棟傳統建築“一戶一案”建檔,保護名錄不斷擴充。

浮梁縣境內共有古村落300余處,近年來,該縣利用古村落自身歷史積澱和自然山水風光,堅持“在保護中發展、在發展中保護”的原則,使傳統村落中優秀的傳統建築文化元素和建造技藝得到有效保護。一些傳統村落通過復興傳統産業,植入新業態,留住了鄉愁,聚集了人氣。

我省注重政府主導與社會參與相結合。近年來,共爭取中央資金9.25億元、省本級安排3.4億元用於歷史文化遺産保護利用。引導各地建立政府獎補、産權人自籌、社會資本參與等多元化的保護資金籌措機制。目前,全省已有50余個歷史文化街區完成或正在進行修複利用,千余棟歷史建築完成了保護性修繕。

我省探索建立多元主體合作機制,鼓勵搭建投資發展&&、推廣新型融資模式等途徑,調動和整合多方力量參與歷史文化街區保護。鼓勵個人以認保、認養、認租、認購等方式參與歷史建築原址保護。

育才傳藝

使營造技藝“傳下來”

鷹潭市上清古鎮,以贛派建築聞名。其旖旎的自然風光、悠長的歷史文化、欣欣向榮的文旅産業吸引無數游客。

然而,曾幾何時,這個古鎮卻是一個建築風格五花八門、文化氛圍和旅游元素嚴重不足的“過氣”古鎮。

近年來,該鎮遵循以保護為主,不改變文物原狀的原則,復原修繕古建築,一大批鄉村建設工匠參與其中,古鎮形象得以重塑。

傳統建築工匠是傳承城鄉歷史文脈的重要力量,我省堅持從弘揚傳統建築工匠精神、厚植傳統建築工匠文化入手,加快推動傳統建築營造技藝的傳承發展。

省住建廳村鎮建設處處長王登平介紹,我省八部門聯合推進鄉村工匠培育工作,開展省級鄉村工匠名師認定,激發鄉村工匠內生動力,活態傳承發展優秀傳統鄉土文化。2023年,全省共培訓考核747名“鄉村建設帶頭工匠”和1.2萬名“鄉村建設工匠”。

在談到如何將傳統村落風貌和現代元素進行有效結合時,王登平説,我省堅持農房建設風貌與當地人文背景、自然條件、歷史傳統等要素相融合,先後組織編印和免費推廣近百套特色農房設計方案,使鄉村風貌更具江西特色。

保護利用

讓歷史記憶“活起來”

鉛山縣河口鎮的明清古街全長2.5公里,保存有紙號、茶行、藥店等300多棟古建築及老宅民居。對於這個歷史文化街區來説,古建築是歷史的載體,也是文化的烙印。

2023年,河口鎮明清古街啟動歷史街區改造,在保留街巷風貌的基礎上,努力打造明清風格建築群,充分展示千年古鎮的風韻,探索集市井生活、老街商貿、民俗工藝於一體的文化體驗業態。

一直以來,我省堅持“保護第一、修舊如舊”原則,促進建築形態與發展業態有機銜接,將保護理念嵌入城市開發建設、經營管理全過程,鼓勵“繡花”“織補”等微改造方式實施城市更新,全力保留歷史記憶。

永新縣推進小尺度、漸進式的微更新,全面實施“重見永新”老城古街改造項目,共修繕建築700余棟,推進8個片區共60余萬平方米更新改造,惠及群眾1.27萬戶;婺源縣通過傳統村落保護利用,打造精品古宅民宿600余家,2萬餘人吃上“旅游飯”。

省住建廳建設工程消防監管處處長謝紅星説,我省積極探索和創新保護開發模式,將傳統村落保護利用與鄉村振興、生態産品價值實現、全域旅游相結合,探索活態保護、活態傳承、活態發展的新經驗。

“下一步,我們將進一步夯實歷史文化街區保護根基,督促各地落實保護責任,科學處理好新與舊、古與今、變與不變、保護與發展的關係。”謝紅星説。(記者 徐黎明)