《瞭望》新聞周刊記者 段羨菊 趙久龍 古一平

40年前,我國著名社會學家、人類學家費孝通先生以故鄉江蘇省蘇州市吳江縣為樣本,對當地小城鎮發展作了系統的了解和分析。1983年9月21日,費孝通在南京召開的“江蘇省小城鎮研究討論會”上,作了題為《小城鎮,大問題》的發言,産生了深遠的影響。

《小城鎮,大問題》全文數萬字,經作者同意,《瞭望》對全文做了一些刪節後,在1984年第2-5期進行了連載。

近期,《瞭望》新聞周刊記者重走費孝通小城鎮調查“吳江路”,深入集鎮、街道、社區、企業,觀察吳江小城鎮的發展變遷,探討吳江城鎮化如何轉型升級高質量發展、在長三角一體化發展中發揮獨特作用。

01 小城鎮 大作用

3分鐘車程,或者20分鐘步行路程——這是沈慧每天從家上班的“通勤”時間。今年35歲的他,在位於江蘇省蘇州市吳江區震澤鎮八都社區的通鼎集團有限公司光纖事業部任拉絲工序班長。61歲的父親年輕時也曾進過本村這家企業務工。站在工廠高一點的樓層,沈慧就能看見自家的房屋。

沈慧每天到工廠上下班的軌跡,在40年前已經被一位關注吳江的學者,歸納為“離土不離鄉”。這位學者期待伴隨改革開放大潮而激活的小城鎮,能夠聚集鄉鎮企業和就業機會,走出一條推進工業化而農村不凋敝的路子。他就是著名社會學家、人類學家費孝通先生。

40年滄桑巨變。多年來,吳江在全國同類區域經濟發展中處於前列。2022年,吳江區實現地區生産總值超過2300億元,城鎮化率超過75%。在2023年度全國綜合實力百強區榜單中,吳江區排名第七。

如果把吳江40年來的經濟發展比作一部大戲,最主要的故事發源於小城鎮,最精彩的情節發生在小城鎮。

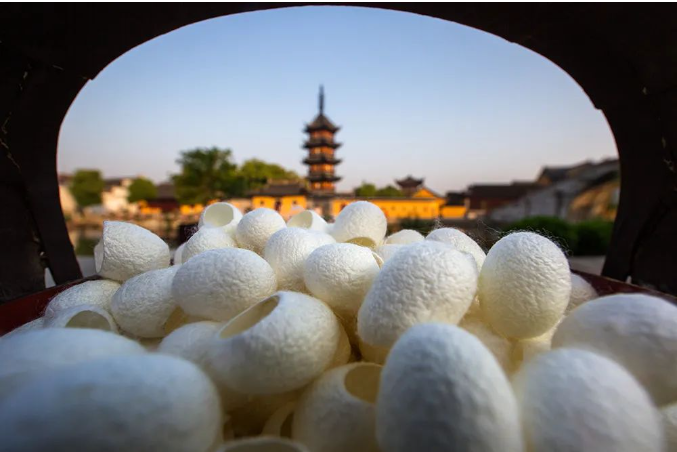

蘇州市吳江區蠶絲古鎮震澤 張建國攝

富民萬千

和沈慧一樣,通鼎集團光纖A班篩選班長兼測試班長范曉芬也是廠區周邊人。范曉芬家在龍降橋村,每天騎電動車到工廠,路上只花10分鐘。

2023年9月,在通鼎集團廠區接受記者訪問時,這兩人都&&喜歡、珍惜目前的工作。“上市公司工作機會穩定”“有上升的空間”“長了見識和技能”,而且“離家近,方便照顧家人”。

“上有天堂,下有蘇杭,中間在吳江。”在吳江,多數農村居民就近在城鎮的工廠車間裏,掌握技能,實現了安居樂業。

通鼎集團高管戴偉斌説,在八都的通鼎本部有2000多名員工,本地人佔50%左右,40歲以上居多。

“作為城鎮,就要為他們提供活路,要在從事農業生産之外找到其他生活的路子。這就是我為什麼提出‘小城鎮,大問題’的出發點。”費孝通曾經這樣寫道。

40年來,吳江城鎮化在和工業化的互動過程中,創造了大量就業機會,同時也提高了就業率和勞動效率,改善了居民的收入水平和生活質量。如吳江高新區(盛澤鎮)共有紡織企業2500余家,紡織産業鏈帶動就業人數達15萬餘人。“盛澤紡織工匠”勞務品牌從業人數達5萬餘人,年人均收入在9萬元以上。

蘇州市吳江區盛澤鎮一家紡織工廠員工將浸泡過的白廠絲晾幹用於捻線(2023年5月11日攝) 蔣文超攝

世界500強企業恒力集團有限公司發展於盛澤鎮南麻片區寺西洋村。恒力集團帶動了當地工業發展,百姓增收。村黨總支書記戚芳蓉説:“我們社區地理上被恒力集團環繞,經濟上與恒力集團休戚相關。”全村80%人口的生計與恒力集團有關。一家人要麼父母,要麼子女在恒力集團工作,要麼從事下游産業,比如到恒力集團收購廢絲。

2022年,吳江農村居民人均可支配收入43551元,同比增長6%,城鄉居民收入倍差縮小至1.82。在農村居民人均可支配收入中,工資性收入25229元,佔比達58%。

2019年以來,吳江區自然資源和規劃局國土空間規劃科張進軍參與了多個村莊規劃編制。在做鄉村現狀基礎調研時他發現當地不少村60歲以上老人超過人口30%,農村住房空置率卻僅有7%~8%。白天到周邊企業園區上班、晚上回村居住的人很多。“周邊有産業、有就業需求的地方,村莊人口‘空心化’低。”他認為,這説明改革開放初期蘇南“離土不離鄉”現象,一定程度還在延續。

在吳江小城鎮40年發展過程中,小城鎮工廠所吸納的就業人口,大大超出了本鄉本鎮的範圍,覆蓋到中西部地區乃至全國。

《瞭望》新聞周刊記者從設在吳江盛澤鎮的吳江區河南商會等了解到,目前有約8萬河南人在盛澤打拼,以信陽市固始縣籍人員為主。戴偉斌介紹,八都的通鼎工廠約一半員工為外地員工。相對本地員工,年輕人較多,來源以河南信陽為最多,次之安徽,另外雲貴川有一些。

“小鎮生活”交融新舊

費孝通非常關注小城鎮對農村商貿的流通輻射作用。40年後的今天,由於交通方便、快遞流行、市場發達,小城鎮作為“商品的集散中心”功能已經下降——40年前小城鎮的主要特色是生産,現在則延續並強化了生活。

震澤鎮石瑾社區黨總支書記林芳説,過去桃源、七都這兩個地方把這裡當作商貿中心,現在因為交通方便,它們也發展起來了,震澤鎮商貿中心的作用就沒那麼突出。多個城鎮反映,包括震澤在內的吳江南部城鎮消費,有向外城鎮乃至相鄰的浙江南潯、烏鎮等分流的現象,但是融購物、餐飲、娛樂等於一體的城市商業綜合體引入小城鎮之後,依然有較強的吸引力。

蘇州市吳江區桃源鎮夜色 蘇州市吳江區委宣傳部供圖

位於震澤鎮新區中心位置的新樂廣場“開業當天電梯擠滿了人”,裏面不但可以購物,還有健身瑜伽場所、牛排店、咖啡館、時尚餐廳。鎮上年輕人反映,星巴克、必勝客、東方味覺和茉酸奶等在震澤鎮開店的時間相比蘇州其他區域遲不了多久。林芳認為,“新樂廣場”對桃羅青(桃源、銅羅、青雲的合稱)以及七都的廟港等震澤鎮周邊地區有一定輻射作用。

吳江小城鎮的繁榮發展帶給鄉村的價值之一,是提供具備一定品質、同時成本又比較低的生活方式,穩定年輕人居住就業。一位震澤鎮的年輕人説,她雖然住在鎮郊的村裏面,卻能夠便捷地收到外賣,鎮上的公園近年也建設得很美,生活居住在震澤的“獲得感很強”。

吳江“小鎮生活”的魅力,不止於可以享受城市生活,還能夠沉浸於古老而慢節奏的傳統生活方式。喝茶是江南水鄉古鎮千百年的一種生活方式。水運時代,人們搖船來鎮上做完交易,就到沿河邊的茶館,歇歇腳、聊聊天、看看熱鬧。這種生活方式仍然頑強地延續着。震澤古鎮街區的河邊,約有20家茶館,堪稱茶館一條街。“喝茶是不少人不可或缺的生活方式。”當地的鎮幹部説,金星村一位75歲的老太太,每天坐20分鐘公交車到鎮上,喝一碗茶、吃一碗麵後回家。

震澤四碗茶(2023年5月25日攝)蘇州市吳江區委宣傳部供圖

“江南韻、小鎮味、現代風”,這是吳江追求的城鎮特質。在震澤,既可品咖啡,又可嘗“四碗茶”——包括“清茶”“水潑雞蛋”“熏豆茶”“待帝茶”四種,價格多在30元左右。這“新”“舊”自然交融的生活方式,成為吸引外地游客尤其是厭倦大城市生活的人的魅力所在。

緩解“城市病”

讓“小城鎮作為人口的蓄水池”,緩解上海、蘇州等大中城市的壓力,是費孝通寄予小城鎮的功能之一。“如果把星羅棋佈的小城鎮建設好,經濟發展起來,就能夠吸納一部分,起到攔截的作用,使他們不至於一下‘衝’進大中城市。”他曾在2003年這樣寫道。

記者從江蘇省統計局吳江調查局了解到,按2020年吳江“七普”統計,全市城區人口為662696人,鎮區人口為498456人,農村人口為383871人,分別佔比約42.9%、32.3%、24.8%。如果沒有小城鎮承接人口,以“七普”為例,生活在鎮區的近50萬人全部或者其中的一半涌入吳江城區,吳江城區能夠輕鬆接納這麼多人居住,較好地實現公共服務保障嗎?

蘇州市吳江區同裏鎮,民眾在廣場晨練(2022年6月16日攝) 孔瑋攝

吳江交警大隊交通指揮中心工作人員莊斌、吳文斌介紹,吳江城區交通狀況總體不錯,早晚高峰期的堵點主要有二:一是部分學校路段,吳江採取的對策是對新建學校建設類似人車分離的接送車道,或者修建地下停車場,取得了成效;二是主城區與吳江經濟技術開發區之間的跨運河通道,跨運河的4條通道江陵橋、江興橋、雲梨橋和運河大橋都是車流高峰期的擁堵路段,吳江運用“潮汐車道”等靈活方式予以疏導。此外,作為吳江的經濟重鎮,盛澤鎮儘管已經修設了三環,老城區片由於道路狹窄,車流、人流量大,堵車現象仍存在。

2023年暑假期間,記者從吳江區教育局了解到,“從整體看,全區學位供需基本平衡,但是分佈並不均勻”。這種不均勻主要體現在吳江城區和盛澤鎮這兩個人口最集中的地方,學位供應緊張。

多位受訪人士認為,吳江城鎮化的蓬勃發展,客觀上對於減輕吳江城區的壓力、促進吳江城區的宜業宜居起到了作用。如果城區以外的城鎮在教育、衞生等方面的短板能夠補長,那麼它們和吳江城區的發展將更加協調、均衡。

創造城鎮經濟發展奇蹟

2022年,吳江區實現地區生産總值2331.97億元,全年完成一般公共預算收入226.06億元,處於蘇州各縣市區前列。

——城鎮化發展吸引旺盛人口。2022年,吳江常住人口達到156.66萬人,城鎮人口達到118.78萬人。城鎮化加速人口聚集,提高人口素質,進一步促進人力資源合理配置。如吳江高新區(盛澤鎮)戶籍人口約13.8萬,流動人口約25萬,戶籍人口約為流動人口的55%。

——城鎮化發展孕育世界級企業。吳江已成為江蘇首批製造業高質量發展示範區。一些城鎮不但挑起了全國紡織、電纜等行業的大梁,而且誕生了一批傑出企業。尤其是盛澤,一個鎮出現了兩家世界500強企業。2023年,恒力集團有限公司和盛虹控股集團有限公司分列世界500強第123位、222位。2023年9月12日,全國工商聯發布“2023中國民營企業500強”榜單,吳江6家企業再次上榜。

工人在位於蘇州市吳江區盛澤鎮的恒力集團博雅達紡織智能車間作業(2021年5月14日攝)李博攝/ 本刊

——城鎮化發展壯大民營經濟。吳江區有26萬多家經營主體,民營企業總數超9.4萬家,擁有3400家規上企業,其中規上工業企業1925家,形成了由1296家創新型中小企業、1232家高新技術企業、61家專精特新“小巨人”、31家上市企業構成的活力梯隊。這些主要布局在吳江各個城鎮的民營經濟,是吳江經濟社會發展的根基所在,貢獻了吳江60%以上的GDP和城鎮勞動就業、70%以上的稅收、80%以上的技術創新成果和90%以上的企業數量,有力地支撐吳江入選了首批江蘇省民營經濟高質量發展示範縣(市、區)培育名單。

——承接國家戰略探索試驗。2019年10月25日,長三角生態綠色一體化發展示範區由國務院批復,範圍包括吳江區與上海市青浦區、浙江省嘉善縣。

其中,吳江區的汾湖高新區(黎裏鎮)與滬浙另外四鎮為先行啟動區,去除行政邊界、統籌規劃、綠色發展的探索正在深入進行。

02 小城鎮 新分類

“類別、層次、興衰、分佈、發展”——這是費孝通先生40多年前開創的小城鎮定性研究方法,並且直接應用於蘇州市原吳江縣。“類別”被放在第一的位置,將吳江的城鎮分為五類——“在吳江縣所看到的五種不同類型的小城鎮”。

40年後重訪,《瞭望》新聞周刊記者向吳江的各界受訪人士緊追不放、求教最多的就是,發展至今天,吳江的小城鎮如何分類?

出乎意料的是,這成了一時難以得到答案的問題。主要原因是大家認為現在吳江城鎮的發展形態趨同,不像當初特徵那麼鮮明,已經是“複合型”——有人比之為都是“百貨公司”,少有“專業門店”。由於經歷了多輪鄉鎮撤並,現有的建制鎮面積較大,在一二三産業方面各自具備一些資源和基礎。

世界上沒有兩片完全相同的葉子,吳江城鎮化個性特點必然存在。行走吳江,記者以“打破砂鍋”的精神對城鎮分類問題“問到底”。綜合城鎮功能、經濟結構、管理體制等維度,根據調研走訪,打破建制鎮的限定,嘗試將吳江的城鎮分為行政中心+宜居總部型、區鎮合一型、工業+農文旅型、歷史文化古鎮型等四類。

類型一:行政中心+宜居總部型

第一種類型是行政中心+宜居總部型的城鎮,指松陵和太湖新城,目前由吳江東太湖生態旅游度假區(太湖新城)代管。松陵自吳江建縣以來,一直是縣府所在地,已有1100多年的歷史。“松陵在解放前後都是吳江縣的政治中心,現在吳江縣政府就設在松陵鎮上。”這是費孝通當年寫下的話。40年過去,吳江的區治仍然在此,行政中心的功能沒有變化。松陵街道於2019年6月正式掛牌成立。2012年1月,吳江東太湖生態旅游度假區(太湖新城)成立,現代管松陵、橫扇、八坼3個街道辦事處。

這裡已經出現吳江全區“宜居總部型”的一些特點,突出體現在聚集人口的能力大幅增強。從人口增長的來源而言,主要是兩個方面。一是外來人口,主要是上世紀90年代吳江經濟技術開發區(下稱吳江開發區)建設以來帶來的外來務工人員;另外就是從吳江其他城鎮前來松陵居住的人口。除了行政中心之外,松陵成為全區教育、醫療、文化、商業等多領域的公共服務中心,是吸引全區各地人口前來居住的原因。

蘇州市吳江區東太湖群鷺紛飛 蘇州市吳江區委宣傳部供圖

縣市區行政中心所在的鎮成為聚集人口的中心城鎮是普遍現象,但松陵在此基礎上呈現不一樣的特點,這裡居住了大量“潮汐式”人口,由此凸顯了它的“公共居住”功能。在採訪對象中,一些居住在松陵的人,白天到京杭大運河以東的吳江開發區上班,晚上回來居住。還有更多人白天在其他城鎮上班,晚上回松陵居住。

在吳江經濟發展的生態圈中,松陵及太湖新城開始出現“總部經濟”聚集地的苗頭。太湖新城核心區域為CBD總部經濟區,生産製造在吳江其他城鎮,總部或部分功能遷移至此的格局有所萌芽。區政府認定的7家總部經濟企業中,德爾集團有限公司母公司在七都鎮,總部項目在太湖新城。同時,位於盛澤鎮的恒力集團有限公司在太湖新城投資有環球企業中心總部項目。位於七都鎮的亨通集團有限公司將旗下主營工業互聯網&&業務的亨通數科總部,遷至太湖新城並已獲評國家級雙跨&&。

類型二:區鎮合一型

第二種類型是區鎮合一型城鎮,為吳江開發區(江陵街道、同裏鎮)、吳江高新區(盛澤鎮)、汾湖高新區(黎裏鎮)。根據區域特點摸索出合適的行政管理體制,使得園區與城鎮能夠融合發展,吳江因此形成了一些區鎮合一型城鎮,這三個區鎮合一型城鎮,重在發展製造業與新興産業,汾湖高新區(黎裏鎮)還承擔了長三角生態綠色一體化發展示範區先行啟動區的任務。記者了解到,區鎮合一的體制具備行政效率高、有利於區域總體規劃等優點。

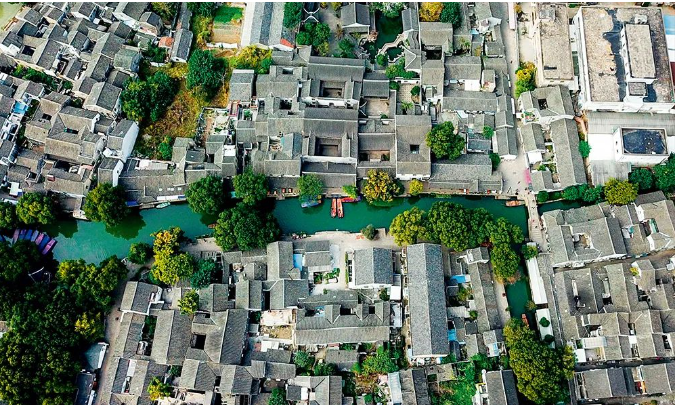

蘇州市吳江區同裏古鎮(資料照片)李博攝/ 本刊

吳江開發區是吳江各板塊經濟實力的“頭把交椅”。2022年末已落戶工業生産型企業近3000家,其中引入英格索蘭、卡特彼勒、SK等世界500強企業近20家,成為國內重要的電子信息産業基地和智能裝備産業集聚區。

“盛澤鎮現在是吳江縣人口最多、産值最高的一個小城鎮。這個鎮出口的真絲綢佔全國真絲綢出口量的1/10,可見它是一個絲織工業的中心,是具有專門化工業的小城鎮。”與40年前費孝通對盛澤鎮的這些特徵描述對比,會發現40年來的“變”與“不變”。

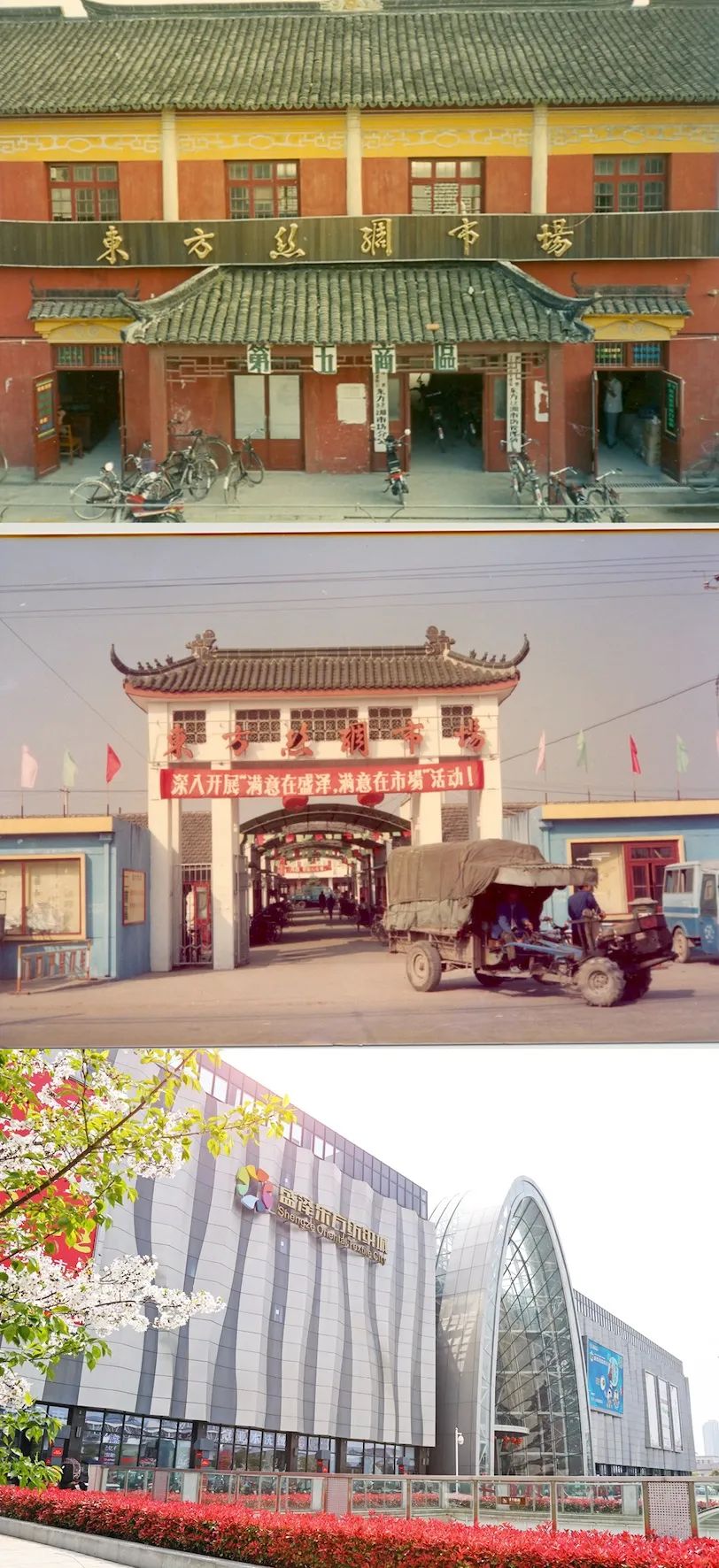

拼版照片,上圖、中圖為蘇州吳江東方絲綢市場舊照,下圖為如今的盛澤東方紡織城。蘇州市吳江區委宣傳部供圖

盛澤鎮自古栽桑、育蠶,至明清時期手工絲綢業發展迅猛,今街頭仍然高懸“日出萬匹、衣被天下”之壯語。上世紀90年代初,隨着倣真絲産品發展迅速,主導産品手工絲綢被更適宜工業化生産、適宜佔領更大市場的化纖絲取代。依託兩家土生土長的世界500強企業,盛澤鎮打造了“從一滴油到一匹布”“一根絲到一個品牌”的完整紡織産業鏈,實現了從紡織到新材料的重大轉型。

相比吳江其他城鎮的産業發展,盛澤鎮的突出特點是商業貿易繁榮。1986年10月,盛澤鎮創建了東方絲綢市場,至2022年市場交易額達1500億元,被譽為“天下紡織第一鎮”“世界紡織之窗”。盛澤鎮自2020年以來連續舉辦多屆盛澤時尚周,引進設計師工作室超40個、各類優秀設計師超260位。

汾湖高新區(黎裏鎮)位於吳江區東部,2006年7月,經國家發展改革委批准設立省級汾湖經濟開發區,由原黎裏、蘆墟、莘塔、金家壩、北厙五個鎮撤並而成;2012年8月,經省政府同意更名設立省級高新區,與黎裏鎮實行“區鎮合一,以區為主”的管理模式。這裡與上海唇齒相依,未來隨着多條高鐵在汾湖的十字交會建站,長三角核心區交通區位優勢將更加突出。

如果説吳江高新區(盛澤鎮)是吳江民營經濟的地標,那麼吳江開發區就是吳江外資經濟的主要聚集地,汾湖高新區(黎裏鎮)則寄託了吳江承接上海和長三角一體化輻射新興産業的希望。

類型三:工業+農文旅型

第三種是工業+農文旅型城鎮,平望、震澤、七都和桃源可作代表。40年前,費孝通將平望鎮作為一種類型,是因為它是“吳江縣內最大的交通樞紐”,其特點一方面使其“易遭戰爭攻擊和破壞”,另一方面由於“交通發達,物資流暢,具有發展經濟的優越條件,使它常能衰而復興”。

鳥瞰蘇州市吳江區平望鎮 蘇州市吳江區委宣傳部供圖

現平望鎮於2003年由原平望、梅堰兩鎮合併而成,除了連通大運河“四河交集”的獨特景觀外,今天也強勢崛起眾多産業。1萬戶經營主體、1500余家企業、160家規上企業凝聚起高質量發展的充沛動能,世界500強企業盛虹集團有限公司在平望鎮設立全資子公司江蘇國望高科纖維有限公司,實現百億投入、百億産出。

吳江區平望鎮鶯脰湖夜景 蘇州市吳江區委宣傳部供圖

費孝通當年指出震澤鎮“是以農副産品和工業品集散為主要特點的農村經濟中心,是一個商品流通的中轉站”,它受惠同時反哺於相&&的四週農村。今天的震澤鎮政府在描述自己的區位時同樣用了“中心”,只不過它的坐標已經擴大到了整個長三角——是吳江區的西大門,距上海90公里、蘇州54公里、杭州75公里,“處在滬蘇浙經濟圈中心地帶”。其主要功能已經不是商貿,合併八都鎮後的震澤,具備一定的工業實力,生産電纜、電梯、鋰電池材料等産品。

震澤是“中國蠶絲之鄉”,種桑養蠶的歷史傳統在這裡頑強延續,震澤鎮的區域周邊分佈近200家大小絲綢企業,年産蠶絲被超過300萬條,蘇州太湖雪絲綢股份有限公司於2022年上市。因為是絲綢的故里和絲綢産業的延續,震澤鎮成功申報為吳江區唯一的“中國首批特色小鎮”。

費孝通20年前在《家鄉小城鎮大發展的二十年》篇着墨七都鎮:“上世紀80年代以前,七都這個太湖邊上的小鎮,交通不便,經濟一直髮展不起來。”“今天七都的電纜生産已經佔全國産量的1/6,工業産值達46.38億元。”他筆下聞名世界的“江村”開弦弓村從行政區劃上,因為廟港鎮的撤並,已經屬於七都鎮管轄了。

蘇州市吳江區開弦弓村小清河一景(2022年3月19日攝)潘嵐攝

北臨太湖、孕育吳江標誌性工業企業亨通集團的七都鎮,目前發展定位是“經濟強鎮、生態立鎮、文化興鎮”。七都鎮的工業比重在吳江不斷上升。2023年上半年,受益於銅纜等市場行情上漲,規上工業産值超過盛澤鎮。

地處吳江南部,與浙江烏鎮、南潯等古鎮相連的桃源鎮,經濟實力在現有7個建制鎮中較弱,但也有一定的工業基礎。2022年工業總産值過200億元。桃源又稱水鄉森林小鎮,擁有4.5萬畝森林形成的“天然氧吧”。

類型四:歷史文化古鎮型

第四種是歷史文化古鎮型,以被評為中國歷史文化名鎮的同裏古鎮、黎裏古鎮等為代表。同裏是費孝通姐姐費達生的出生地,也是他家搬到松陵以前的居住地。40年前,他筆下這樣寫同裏鎮,“現在正在改造成為一個水鄉景色的游覽區,已經成為文化重點保護區之一”。對比費先生當年對吳江城鎮的分類,同裏鎮是不多見的功能傳承沒有大變化的城鎮。

省級“非遺”木偶崑曲 蘇州市吳江區委宣傳部供圖

黎裏古鎮涌現了一代代文人墨客,留下大量弄堂古宅,如今正發揮水鄉古鎮、生態綠色的稟賦優勢,成為向世界展示江南文化的重要窗口。

1986年吳江一共有24個鄉鎮,1994年共轄23個鎮。進入21世紀初,在三輪區劃調整中有15個城鎮被撤並,但不少仍有産業基礎、人口聚集。近年來吳江區在蘇州市支持下,支持被撤並鄉鎮的集鎮發展,啟動了老街綜合改造項目,納入美麗城鎮建設範圍。

2023年,吳江區國土空間總體格局規劃已基本穩定為“三核引領、兩帶聯動、多點協同”。三核分別為東太湖生態旅游度假區(太湖新城)和吳江開發區形成的太湖東岸科技新城,汾湖高新區(黎裏鎮)和吳江高新區(盛澤鎮)。一些受訪者&&,由於以“帶”以“核”帶動片區發展的特徵不斷明朗,未來吳江單個城鎮在形成發展特色同時,城鎮化也將組團式向“區域城鎮化”和“泛城鎮化”演變。

03 小城鎮 看變量

“70年代造田,80年代造廠,90年代造城。”這是對包括江蘇省蘇州市吳江區在內的蘇南地區上世紀農村變革的三次浪潮的描繪。

推動上世紀80年代蘇南小城鎮開始繁榮發展的直接力量,是在改革開放大潮催生下,蘇南鄉鎮企業崛起,形成了對産業、人口聚合於集鎮並形成互動的強勁需求。

近日,在走訪江蘇省蘇州市吳江區各城鎮的過程中,“減量發展”是《瞭望》新聞周刊記者聽到的高頻詞。“量”既是生態容量、能耗容量,也是土地容量。減量的背後,是吳江發展的資源要素與約束條件的變化,小城鎮的發展正呈現出與40年前明顯不一樣的方式,在長三角一體化發展中利用交通優勢、産業基礎優勢,再造發展優勢,成為吳江的新課題、新探索。

交通變化的影響

記者調研了解到,40年來,吳江的交通發展經歷兩個階段的明顯變化,目前正向第三個階段演變。

第一個階段是改革開放之初,以水運為主。後進入第二個階段,以公路為主,包括高速公路、快速幹道等。目前,多條高鐵和多座高鐵站正在吳江建設,多數吳江人認為下一步吳江的出行交通或將以軌道為主導。

位於滬蘇交界的元蕩慢行橋(2023年12月6日攝)蘇州市吳江區委宣傳部供圖

吳江區交通運輸局副局長范正榮認為,吳江對比蘇南其他一些縣市區,具備明顯的公路交通優勢,從而降低物流成本。比如吳江經濟技術開發區(下稱吳江開發區)、綜合保稅區就在高速公路旁邊,為發展電子産業營造優勢。交通的便捷深刻影響人們的行為。吳江人在本地擇業的範圍可以跨越本鎮、本區乃至本市,不少年輕的農村居民形成了周末回村、平常在鎮的生活習慣。

如今,吳江人翹首以盼的是東西向的滬蘇湖與南北向的通蘇嘉甬兩條高鐵在吳江的汾湖交會。其中滬蘇湖鐵路通車後,吳江到上海時間將大幅縮短,最快只要約15分鐘。同時,吳江多地設站點的滬蘇嘉城際鐵路水鄉旅游線(江蘇段),也於2022年開工建設。之前,已開通運營的蘇州軌道交通4號線,將終點站定格為吳江的同裏鎮。

即將全方位步入“軌道時代”,汾湖高新區(黎裏鎮)是較大受益者。汾湖高鐵站正在建設,未來有四條軌道上下穿插交會於此,包括滬蘇湖高鐵、通蘇嘉甬高鐵、貫通3省市的滬蘇嘉城際鐵路“水鄉旅游線”,以及蘇州軌道交通10號線。

滬蘇湖高鐵設站於盛澤鎮的南麻村,通車後將極大便利引進上海的人才、通關上海出口貿易以及共享醫療等公共服務。滬蘇湖高鐵盛澤站到震澤鎮鎮政府車程只有5分鐘,震澤鎮對外招商已經宣稱“5分鐘可到高鐵站”。平望鎮地處蘇嘉杭高速、滬蘇浙高速、江城大道這3條重要公路立體交會處,雖自身沒有高鐵站,但有東近汾湖高鐵站之便,南近盛澤站之利,可充分享受軌道上的長三角紅利。此外,滬蘇嘉城際鐵路“水鄉旅游線”也將設站平望。平望鎮政府對交通優勢的重塑懷抱信心。

教育的直接推力

在吳江影響城鎮發展的因素當中,教育被公認為僅次於交通。

若論40年來教育方面對吳江城鎮發展産生的具體影響,離不開以下兩項,即村小撤並集中到各個城鎮,以及眾多學生由城鎮轉移到吳江城區所在地。

記者走訪了七都鎮江村實驗學校,這所學校設在被撤並的廟港鎮的集鎮上。學校以學習傳承費孝通治學風格為特色,開設了鄉土調查等實踐課程。據資深教師介紹,2000年後不久,廟港各村的小學全部撤並,學生們全部進入唯一的小學即江村實驗學校上學。2023年上半年有小學生1364人,平均每班45人;該校學生數量高峰期在2000年後不久,約有1800人,每班學生55人左右。

近些年,吳江城區所在的松陵、江陵等人口大量增長,重要因素之一就是“教育進城”。記者在城區的江陵街道江興社區“吳越領秀”小區訪問了一位44歲的同裏鎮男性居民。2013年他在此買房入住的原因,除了有利於自己從事金融債券行業,更重要的是“為方便小孩讀書”。

美麗鄉村,蘇州市吳江區同裏鎮肖甸湖村(2023年12月7日攝)趙久龍攝/本刊

記者查閱吳江2022年年鑒刊登的2021年吳江區基礎教育建成項目一覽表,該區一共16所學校,包括8所幼兒園、3所小學、2所初中、2所高中、1所完全中學(既有初中學段又有高中學段的學校),總投資21.5774億元。新建學校主要是在吳江城區以及盛澤的鎮區,人口增長最快的正是這兩個地方。

吳江城區的一所所中學宛如一塊塊巨大的吸鐵石,把很多城鎮學生吸引而來,成為城區人口增多、鎮區人口減少的重要因素。

也有城鎮試圖全力穩住教育。震澤鎮就是典型的例子。吳江2022年年鑒教育部分顯示在校生數據,江蘇省震澤中學為1995人,震澤中學育英學校449人。其中百年名校江蘇省震澤中學多年前已由震澤鎮遷入吳江城區,震澤中學育英學校是2021年在江蘇省震澤中學舊址重新恢復設立於震澤鎮的學校。

震澤中學育英學校運行後,鎮政府公開承諾全力支持辦成優質高中,設立“楊嘉墀科技創新實驗班”,支持愛心企業設立“震澤鎮企業家聯盟育英獎學金”助力學校發展。設立獎學金的目的就是重獎優秀教師和優秀學生,使他們安心留在鎮中學教書育人、學習成長,同時也有利於增強震澤鎮的人氣。該獎學金已實施3年,累計支持學校686萬元。

圖片蘇州吳江長漾片區一瞥 蘇州市吳江區委宣傳部供圖

産業轉移重塑版圖

從“村村點火”到“一鎮一品”再到“園區經濟”,雖然産業分佈的空間形態在不斷變化,但産業是推動城鎮化的主要動力卻沒變。

回顧40年來産業轉移對吳江城鎮化的影響,主要可分為兩個層次,即吳江接受外部的産業轉移,以及在吳江內部城鎮之間的産業轉移。

第一層次産業轉移的標誌性事件是1992年吳江開發區成立,並於1993年成為江蘇全省首批13個省級開發區之一。吳江區住建局副局長沈建民認為,在此之前吳江城鎮化的發展主要靠本土鄉鎮工業推動。1992年吳江開發區成立及之後興起的民營工業園區建設為城鎮建設注入新的活力,各地通過統一規劃、集中投入、高標準建設基礎設施,加快了城鎮化進程。城鎮化的主要推動力由原來的鄉鎮工業轉變為開發區的開放型經濟和工業集中區的個體私營經濟。

第二層次産業轉移發生在吳江內部城鎮之間的産業溢出和承接。其中,體現最明顯的是平望承接盛澤的産業轉移。40年前,費孝通寫道:“便利的交通條件使它爭得了成為大城市工業擴散點的地位。上海的一些工廠在擴散過程中,開始也找過銅羅等幾個鎮,但是最後還是在平望落腳”。平望一度成為當時吳江各鎮中發展得最快的小城鎮。

進入21世紀,高速發展的盛澤鎮已經難有工業發展地理空間,其東、南為浙江,西側已開發成熟,北側土地較多的平望鎮自然就成了轉移的黃金地帶。平望鎮飛速發展成為今日的紡織重鎮,作為主導産業的紡織業産值佔全鎮經濟總量約80%,其中位於平望鎮梅堰工業集中區的江蘇國望高科纖維有限公司,為世界500強“盛虹集團”旗下紡織印染板塊。在平望鎮的服裝家紡類上市公司“愛慕股份”企業高管向記者介紹,該廠90%的原料能夠在盛澤的東方紡織城採購到。

蘇州市吳江區橫扇街道一服裝廠商在做電商直播(2023年7月25日) 段羨菊攝/本刊

高質量發展帶來革新

在土地不變的情況下,廠房面積擴容了5倍——2023年,盛澤鎮一家工廠的新鮮消息,讓紡織行業的很多企業家增長了轉型升級的信心,也讓盛澤鎮黨委、政府看到了“織機上樓”化解土地瓶頸的潛力。

盛澤永康達噴織廠準備更新設備、擴大産能、生産高檔面料,但面臨廠房面積限制。在盛澤鎮産業有機更新項目的政策引導支持下,在廠區立起了多層廠房,優化廠房設計,多個方面採取承重減振舉措,將480&世界上先進的紡織設備分佈在四個樓層,實現了順利達産。

40年來,吳江的城鎮化歷經多個階段,已從當初的大規模粗放發展進入如今高質量發展階段,突出表現為由“增量時代”進入“減量時代”,“量”既是生態容量、能耗容量,也是土地容量。

在走訪吳江各城鎮的過程中,“減量發展”是記者聽到的高頻詞。盛澤鎮明確提出,盛澤城鄉建設及運營進入存量時代,有機更新成為當前社會關注的焦點。平望鎮提出,以“減量”提質量。

吳江發展的資源要素制約明顯。大量産業項目,對土地、資金等資源要素需求較大,而吳江可用工業用地供給已受限,項目落地難度增加。

吳江堅持把生態優先、綠色發展擺在重要位置,於2013年在江蘇全省率先建立了工業企業資源集約利用信息系統,對企業進行A、B、C、D分類,資源消耗少、畝均産出多的企業可以得到重點保障,全區萬元GDP能耗指標“十三五”期間比“十二五”末期下降了近20%,“工業生態‘數字管理’賦能經濟高質量發展”獲評中國改革2021年度特別案例。

2023年國務院批復發布《長三角生態綠色一體化發展示範區國土空間總體規劃(2021—2035年)》,規劃安排在先行啟動區範圍裏,藍綠生態空間不低於75%,規劃示範區到2035年建設用地總規模較2020年減量15.7平方公里。

在土地倒逼面前,吳江及各城鎮積極探索對策。2023年7月,記者走訪七都鎮吳越智能製造産業園地,一棟高層工業廠房已經封頂,另外多個廠區正在加快建設。這塊地原有32家企業,大部分為木製品、有色金屬粗加工等低端低效草根企業,畝均稅收不到2萬元,同時伴隨環境污染、安全隱患等制約發展的因素。七都鎮將自主更新與騰退更新結合,通過“土地回購+項目招引”的模式騰籠換鳥,築巢引鳳,吸引了一批半導體、新材料、智能裝備、數字經濟等産業鏈優質企業落戶。在用地規模零增加的情況下,已簽約的9個項目達産後,將實現年産值從8億元到150億元的提升。

04 小城鎮 迎考驗

江蘇省蘇州市吳江區城鎮化今日面臨的諸多因素,與40年前費孝通發表《小城鎮 大問題》時有很多不一樣。

1983年末,中國常住人口城鎮化率為21.62%,隨後經歷加速城鎮化的過程,到2022年末,全國常住人口城鎮化率為65.22%。

當年還是小市場、小生産,現在是大市場、大生産。40多年前,伴隨我國推進改革開放,社會對工業品的需求開始釋放,工廠生産的東西不愁賣;近年一些産品産能出現飽和,大眾對産品質量提出更高要求,有些在城鎮布局的産業受到挑戰。

曾經創造了奇蹟的吳江城鎮化,正在朝向高質量發展路上迎接新的考驗。

草根産業:消失,還是壯大

樹高千尺,根在沃土。40餘年來,吳江的城鎮化之所以欣欣向榮,得益於從鄉鎮企業起步、遍佈當年各個鄉鎮的草根産業,在激烈的市場競爭中優勝劣汰,頑強生存,逐步壯大,孕育出龐大的絲綢紡織、電子信息、裝備製造、新材料等千億元産業集群,並成長出恒力、盛虹、亨通等標誌性企業。

紡織堪稱吳江草根産業的典例,盛澤鎮的紡織走出了從傳統紡織向現代化工及全産業轉型的“盛澤路徑”。

2009年,盛澤紡織迎來老化設備淘汰、産品提檔升級的轉折點。不少企業家瞄着最前沿的紡織技術和工藝,投入數字化、智能化的轉型賽道。以恒力集團有限公司為代表,大力推進“機器換人”,引進數萬台套先進生産設備,由“人口紅利”邁入“技術紅利”。進而於2010年4月踏足化工領域,到大連長興島建設年産440萬噸PTA生産線,打通化學紡織纖維全産業鏈,進入工業用纖維領域。

2022年,盛澤鎮全鎮工業總産值840億元,增長2.19%,工業開票銷售1250億元,增長5.4%。為何工業開票銷售收入多出410億元?記者採訪得知,原來是由於盛澤紡織産業的中心地位,使之出現部分企業雖然轉移到外地,但根脈仍在盛澤的情況——外溢的實際是加工廠,原料還是從盛澤的恒力、盛虹拉去,産品也還是拉回到盛澤的東方絲綢市場銷售。

同時,大量小規模、低産出的草根企業仍散佈於小城鎮,整體産業層次仍有待提高。

正在探索的“震澤彩鋼板路徑”——費孝通筆下曾提到的“活動房”,初步顯現一定借鑒意義。震澤一度可謂家家戶戶都在從事彩鋼板行業,然而近年,其佔地多、畝均稅收低、分散經營不利於安全管理等問題日益凸顯。

是“一關了之”,還是“做優做強”?震澤鎮政府最終的選擇是牽線搭橋,整合48家彩鋼板企業成立賽馬科技公司,建設彩鋼板園區,共用標準化廠房和生産線,生産分工協作,有的做門、有的做窗、有的做型材等,銷售則各自分開。

近兩年,震澤鎮關停並轉彩鋼板企業268家,企業數量減少近50%,減少佔地1800多畝,佔原有面積47%。一批長期在外地開票的企業實現稅源回流,畝均稅收增長率達78%,真正實現“增産不增地”。針對彩鋼板産業的環保投訴量從2017年的77件降為2021年的2件。

“震澤彩鋼板路徑”初步實現了企業、政府、鄉村等多方共贏,也給如何認知、處置草根産業提供了多方面啟示。

文化生態:保護,還是活化?

據史志考證,吳江有的古鎮上千年前已具雛形。

從同裏古鎮到震澤古鎮,從黎裏古鎮到蘆墟古鎮……吳江至今保存着許多老街、老宅、古橋、古村落,體現了吳江近年對城鎮文化保護的努力與成果。

鄉村記憶,蘇州市吳江區同裏鎮肖甸湖村舊日生活場景展示(2023年12月7日攝)趙久龍攝/本刊

同時,吳江的全國重點文物保護單位數量在蘇州各縣市區中位列第二。

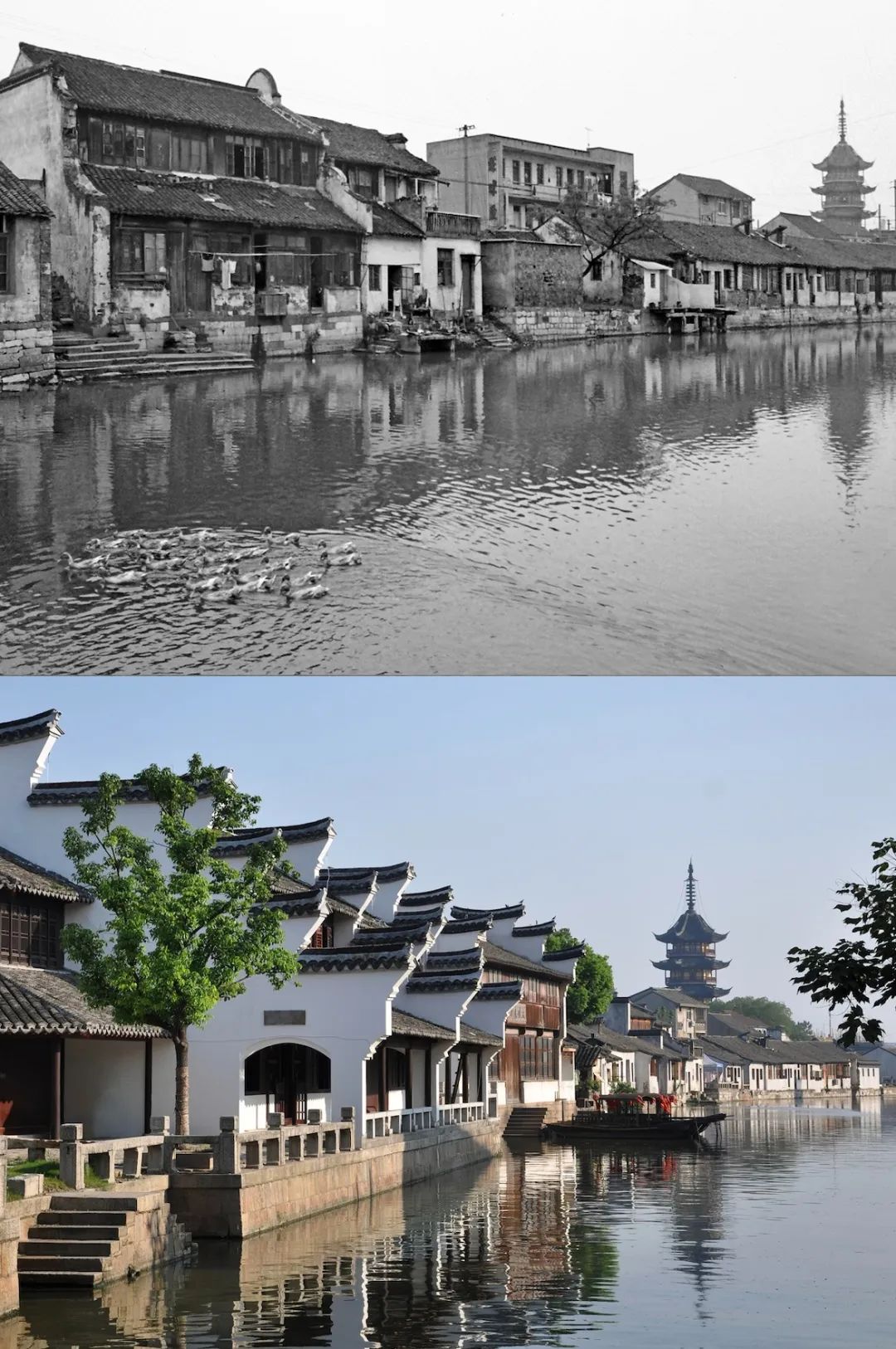

震澤在前些年,快鴨港、石墩浜、姚家浜等3條古鎮小河河道淤塞、臭不可聞。震澤鎮兩年實施20多項動作,查清堵截排水排污口69個,3條河因之“起死回生”,成為江蘇乃至全國河道治理的成功典例。多年前,古鎮核心區一條流經因援《尚書》而名的底定橋的河流被壓縮約一半,一排木頭撐住河岸,被佔用的河面建成了停車場和人行過道。如今,這一損害古鎮風貌的歷史遺留問題,有望徹底糾正。

拼版照片,上圖為震澤古鎮枕河人家舊照;下圖為震澤古鎮枕河人家。蘇州市吳江區委宣傳部供圖

生態美好、適宜居住的鄉村未來將為城鎮發展吸引人流、提供環境支撐,本身也許將是特色小鎮的雛形源頭,必須做好保護性發展,防止發展性破壞。

震澤鎮提出“輕量化”和“藝術化”操作。所謂輕量化,就是防止大拆大建,注意輕拿輕放,不用城市化的手法打造鄉村,破壞鄉村肌理。所謂“藝術化”,就是保護呈現“潔凈、寧靜、意境”的鄉村底色。震澤近年引入太湖雪蠶桑文化園、蘇小花田野餐吧、初蓮鄉鄰中心、柴米多自然教育中心、五畝田民宿等項目。這些項目所使用的房子多數保留原始風貌,有的是倉庫改建,有的是民房修繕,並盡量減少使用金屬、玻璃等材料。

“外二代”:客住,還是扎根?

人是生産力中最活躍的因素。吳江是人口持續流入地。2021年6月,吳江區統計局公布,“七普”統計以2020年11月1日零時為準的全區常住人口,與2010年“六普”相比,十年共增加271143人,增長21.28%,年平均增長率為1.95%。

吳江小城鎮民營經濟蓬勃發展,吸引大量外來人口,他們為吳江城鎮的繁榮作出了歷史性貢獻。

近年來,為了給農民工創造更多高生産率和高收入水平就業機會,吳江重點鼓勵他們參與城鄉勞動者就業技能培訓,如電工、育嬰、家政、西點烘焙等適合農民工就業的技能培訓和計算機操作員、互聯網營銷師等新職業新業態培訓。2022年,開展城鄉勞動者就業技能培訓4628人次,新生代農民工職業技能培訓3286人次。積極落實長三角區域跨省戶口遷移政策。2020年、2021年、2022年三年鄉村人口轉城鎮人口分別達11786人、15605人、9911人。

在盛澤鎮,接受記者採訪的吳江區河南商會相關負責人介紹,眾多河南人在盛澤打拼,但落戶吳江不算多——一是之前落戶有一定門檻,二是很多河南人家鄉情懷深厚,三是不明確落戶吳江會帶來哪些實際便利。“總體感覺是有條件的不積極,想落戶的條件不足。”

老家在河南省固始縣、今年40歲,投奔舅舅來盛澤19年的孫翼飛説,他和身邊朋友(包括上一輩人)基本沒有落戶意願。“家鄉情懷較重,捨不得家鄉的土地,對當地歸屬感弱。”

當地方政府努力為外來人口提供公辦學位等公共服務時,企業也在採取行動。在平望鎮的上市公司“愛慕股份”,企業員工多來自安徽、河南、山東,女性多,不少業務成熟的女性員工因為結婚回了老家。企業很珍惜她們的業務技能,前些年曾經建立“美好生活基金”,對在平望鎮、城區買房的員工給予10萬元無息貸款,3~5年償還。公司累計有100多人使用了這項基金。

拼版照片,吳江一處村莊建設美麗民宿的前後對比圖。蘇州市吳江區委宣傳部供圖

企業家:守成,還是重振?

有的企業趨於守成,守着一畝三分地不敢轉型升級;一些工廠生産線上的員工多是中西部來的“外來人”,本地年輕人則不願吃苦,甚至托家長説情轉到“二線”謀職;有的政府職能部門和幹部抓長三角生態綠色一體化發展示範區等機遇的緊迫感還不夠強,政府服務的專業化、數字化水平亟待提升……在吳江各鎮走訪,記者不時感受到對企業家精神和創業動力的呼喚。

2023年1月,吳江區委、區政府召開全區會議,提出吳江企業家精神為:敢為天下先、放眼世界、致富思源、百折不撓、創新致遠。

吳江本土成長的知名民營工業企業,雖然在國內外布局生産,但沒有一家將總部搬離吳江,被吳江人認為顯示了深厚的鄉土情懷。

當年鄉鎮企業創業的元老們,不少開始交班“二代”。吳江區政府部門多次舉辦“創二代”薪火傳承培訓班。

記者走訪了位於汾湖的康力電梯股份有限公司。這家企業創始於1993年,靠2萬元貸款起家,如今發展成有5000多員工、支撐周邊50多家配套企業、帶動吳江電梯産業發展壯大的上市公司。

蘇州市吳江區一家知名電梯企業展示創始人最初運貨用的三輪車以激勵員工(2023年7月23日)段羨菊攝/本刊

工廠一樓擺放着創始人王友林當初創業時使用的一輛黑色陳舊的二手三輪車,被坐塌的三角形皮座一部分爛了露出黃色的銹跡。在1993年創業前,他在業餘時間利用這輛車為鎮上商店運送啤酒。三輪車旁邊的墻上寫着:“從創業萌芽的那一刻起,這輛三輪車就決定了康力是一個樸實但奮進的企業,不忘本、不浮華、一路向前。”接下來引用《左傳》“篳路藍縷,以啟山林”後感嘆告誡:“創業何其艱辛,成長彌足珍惜”。已接班的“二代”朱琳昊2015年從大學電氣工程機械相關專業畢業後即到工廠工作。他坦言,“二代”不如父輩“拼”,相對比較“理性”。他説自己的榜樣就是父親。

吳江多位受訪人士認為,人民群眾是歷史發展和社會進步的主體力量,是歷史的創造者。吳江就是模範例子之一,當年各個鎮發展産業形成“一鎮一品”就是“敢首創”的重要成果。他們呼籲,吳江擁有創業的良好基因,吳江人更應傳承發揚首創精神,把智慧和力量充分激發出來。