近日,國家文物局印發《第一批古代名碑名刻文物名錄》的通知,包含碑刻、摩崖石刻等1658通(方)重要文物,刻成年代從戰國至清,全國31個省、自治區、直轄市均有分佈,保管、收藏在323處文物保護單位和221家文物收藏單位。此次發布的名錄全面展現了我國古代碑刻刻成年代、類型形制和分佈區域情況,記錄了我國古代多民族交流融合的歷史,是中華民族多元一體格局的生動例證。

記者梳理後發現,其中位於江蘇或者收藏於江蘇文博單位的“名碑名刻”就有七十多處。這些古碑和題刻,體現了江蘇優秀的傳統文化,記載着江蘇厚重的千年歷史、行政區劃和城市格局的歷代演變,展現了古代江蘇地區高超的書法繪畫雕刻藝術,也凝聚着古代江蘇人的道德風範和人文品格,為後人提供着源源不斷的精神力量。

王莽“新朝”時期的界域刻石

連雲港的連島是江蘇省最大的海島,在這座風光旖旎的海島上,保留着兩處珍貴的刻石,是我國迄今為止發現最早的界域刻石。

“這兩處刻石分別是蘇馬灣東海瑯琊郡界域刻石、羊窩頭東連島東海瑯琊郡界域刻石,發現於上世紀八九十年代。”連雲港市委黨史工辦方志處處長邱仕明介紹,蘇馬灣刻石字跡較為清晰,計60字,陰刻豎書,字體為隸書帶篆意,都可辨認:“東海郡朐與瑯邪郡櫃為界,因諸山以南屬朐,水以北屬櫃,西直況其,朐與櫃分高櫃為界,東各承無極。始建國四年二月朔乙卯,以使者徐州牧治所書造”;羊窩頭刻石共約40余字,皆陰刻豎書,字體為隸書,明顯帶有篆意,尚可辨認出34字:“東海郡朐與瑯邪郡櫃,界北界盡,郡因諸山山坡以北□櫃。西直□□,與櫃分高,□為界,東各□無極”。

“始建國”為王莽所建的“新朝”的年號,“始建國四年”即公元12年,距今已經兩千多年。兩處刻石的內容,涉及新莽時期東海郡朐縣和瑯琊郡櫃縣劃界之事,為研究新莽時期行政區域劃分,研究隸書演變等方面提供了珍貴資料。兩處刻石同時還是我國迄今發現最完整、內容明確、有確切紀年的唯一西漢晚期(新莽)界域刻石,堪稱現存西漢石刻中的瑰寶。

江蘇現存最早古碑,與教育有關

江蘇地區現存古碑的數量難以計數,其中最早的,當數收藏於南京博物院的“東漢潘乾校官碑”(以下簡稱“校官碑”)。

南京師範大學教授、博士生導師王志高介紹,“校官碑”高148厘米,青石質,圭首有穿,碑額直行篆書“校官之碑”四字。此碑於東漢光和四年(181)十月立於當時的溧陽縣縣治所在地(今高淳固城),距今已經有1800多年歷史。

“校官碑”碑文16行,每行27字,隸書陰刻,文字多漫漶,難以辨識,主要記述溧陽縣長潘乾任期內興辦學校、宣揚教化的品行和德政。“漢制郡國置學,縣學曰‘校’,‘校官’即官立縣學。此碑係溧陽縣屬官為頌揚潘乾興學功績而立,原立於溧陽縣學。”王志高説,“校官碑”不僅是江蘇境內現存最早的碑,也是漢隸中不可多見的藝術珍品,在中國書法史上佔有重要的地位,其字體方嚴古厚,氣勢沉雄,屬於篆體初變為漢隸之作品。明代人姚崇文考證認為其書法作者為當時名士蔡邕。有論者評價,無論從文史、金石還是書法藝術等方面考慮,“校官碑”都具有極高價值,堪稱“江南第一名碑”。

“校官碑”拓片

南宋以來,“校官碑”歷經多次輾轉。南宋紹興十三年(1143),溧水縣尉喻仲遠在今高淳固城湖濱重新發現此碑,運送至溧水縣衙中。民國年間,校官碑與元至順四年(1333)溧水文學掾單禧刊刻的校官碑釋文碑一起嵌置於溧水文廟內廡墻中保存。此後,又相繼收藏於溧水縣中、位於蘇州的江蘇省博物館等處。江蘇省文管會、江蘇省博物館、南京博物院3單位合併後,“校官碑”被運回南京,正式入藏南京博物院,被列為國家一級文物。

神道碑上,那些六朝遺韻

《第一批古代名碑名刻文物名錄》中,有多處屬於南朝帝王、王侯陵墓的神道碑石刻,皆坐落於南京、鎮江兩地,分別是梁文帝蕭順之建陵神道碑(丹陽)、梁安成康王蕭秀墓神道碑、梁始興忠武王蕭憺墓神道碑、梁臨川靖惠王蕭宏墓神道碑(以上三者皆位於南京棲霞)。

“六朝陵墓石刻,一般分為石獸、石柱、石碑三種,石碑記錄着墓主生平,也融合了眾多璀璨絢麗的六朝文化元素。”南京市博物總館邵磊研究員一一介紹了位於南京的三處南朝蕭梁石碑的魅力所在。

一般來説,南朝陵墓石刻中的神道碑都是成對出現,兩通石碑相對而立。但位於南京市棲霞區甘家巷的梁安成康王蕭秀墓卻顯得非常特別,共有四通神道碑。邵磊介紹,據《南史》記載,蕭秀性格寬和,禮賢下士。深得文人愛戴。他去世以後,當時的著名文士王僧孺、陸倕、劉孝綽、裴子野分別撰寫了頌揚蕭秀的文章,四篇文章都非常精彩,難分伯仲,令蕭秀的哥哥、梁武帝蕭衍難以取捨,索性決定“四碑並建”,造就了南朝陵墓建造歷史上罕有的奇觀。

距離蕭秀墓不遠的梁始興忠武王蕭憺墓,據考古調查,當年也是“四碑並建”,但目前僅存一通,卻是現存南朝神道碑中保存最完整,書法藝術最高的。邵磊介紹,蕭憺墓神道碑由當時著名文人徐勉撰文,著名書法家貝義淵書寫,全碑碑文共3916字。貝義淵書法神絕,意象雄強,結體峻整。康有為認為,歐派書法(唐代書法家歐陽詢)源於蕭憺碑,“貝義淵書《始興王碑》,則長槍大戟,實其率更”。梁啟超以“南派代表,當推此碑”盛讚該碑書藝。著名國學家、書法家胡小石稱讚蕭憺碑是“豐碑巨制,有烏衣子弟風度,實南書之鉅鑊”。

梁臨川靖惠王蕭宏墓神道碑碑額以及碑側拓片

位於南京市仙林學則路的梁臨川靖惠王蕭宏墓神道碑,其碑文已剝泐漫漶,但碑身兩側的圖案卻清晰可辨,成為最突出看點。邵磊介紹,蕭宏墓神道碑兩側各分八格,淺浮雕雷神、朱雀、計蒙、飛廉、電神、鳳凰等圖案,中間以忍冬纏枝紋隔開,充分反映了六朝文化的瑰麗奇幻,以及中西方文化的結合與交融。

延陵季子碑,來自先秦的正能量

“季札挂劍”的故事在江蘇家喻戶曉,展現了自古以來江蘇人就有誠實守信,堅守道義的傳統。在《第一批古代名碑名刻文物名錄》中,就有一通刻製於唐代的延陵季子碑,位於丹陽市延陵鎮九里景區季子廟內。

季札是春秋時期的吳國貴族季札,人們尊稱他為“季子”。他是當時著名的賢人,與孔子齊名,有“南季北孔”之稱,被譽為儒家先驅、江南人文始祖、君子中之君子。

鎮江市歷史文化名城研究會特聘專家楊再年介紹,季札去世後,歸葬延陵,從漢代起,當地人就為季子樹立墓碑,建造祠廟。東晉末年,晉陵太守殷仲堪上任前,親自來祭祀並作《謁季子廟碑》。李白一生多次游歷丹陽,也曾到季子廟寫下“延陵有寶劍,價重千黃金”詩句。

唐大歷十四年(779),由於季子廟年久失修,此前所立的季子碑風化字跡模糊,潤州刺史蕭定重修季子廟,並重立季子碑。之前的季子碑,上有相傳為孔子親自書寫的篆書“嗚呼有延陵吳君子之墓”十個大字。著名書法家殷仲容根據原碑拓本上孔子手跡重新臨摹,刻成新碑。碑陰則鐫刻蕭定撰文的《重修吳延陵季子廟記》,由書法家張從申以楷書書寫,其中寫到:“夫子篆季子之墓,凡十字。歷代綿遠,其文殘缺;人勞應命,其石淹埋在昔。開元中,玄宗大聖皇帝敕殷仲容模拓其本,尚可得而傳之者。暨大歷十四年已未歲,潤州刺史蘭陵蕭定重刊於石。憲章遺范,以永將來。前試大理司直吳郡張從申書。”

楊再年介紹,唐大歷十四年刻成的“季子碑”,就是保存至今的這通延陵季子碑,也是在江蘇地區不多見的唐碑之一,距今已有1200多年。季子賢良仁德,曾效仿先賢三讓王位,退隱躬耕於延陵。今人叩問古碑,了解季子生平,依然能夠從中汲取精神力量,獲得有益的啟示。

第一山,四位宋代書家留下珍貴手跡

此次江蘇省七十余處“古代名碑名刻”中,盱眙縣就佔了四處,充分反映了盱眙厚重的歷史文化遺存。盱眙縣地方志辦公室主任胡仁生介紹,這四處碑刻分別是宋代的蘇軾《行香子》碑、米芾題字、楊萬里題刻、蔡元長題字。

盱眙第一山

北宋時期的盱眙扼據南北要衝,為“天下重地”,著名書法家米芾從開封南來,舟行千里,一路平原,直至汴河中才隔淮望見南山,經此落帆登岸,飽覽水色山光,賦詩曰:“京路風塵千里還,船頭出汴翠屏間,莫論衡霍撞天鬥,且是東南第一山”,並題下“第一山”三字。從此,南來北往的文人經過盱眙,都要游覽第一山,也為此地留下了諸多名碑名刻。“‘第一山’是我省古代摩崖、碑刻集中的區域之一,尚存摩崖88塊,碑刻40塊,早自宋元,晚迄明清,被文人墨客譽為‘山腰有石皆詩草’。”胡仁生説。

四處名碑名刻,都位於第一山。蘇軾《行香子》碑,是北宋元豐七年(1084年)蘇學士瀏覽盱眙時所留。《行香子》詞曰:“北望平川,野水荒灣。共尋春,飛步孱顏。和風弄袖,香霧縈鬟。正酒酣時,人語笑,白雲間……”至今讀來,仍能讓人感受蘇詞的豪情奔放。而蘇軾端莊凝重、飄逸俊美的書法也令人絕倒。

米芾題字

米芾除了書寫“第一山”外,還在第一山崖壁上寫下大字:“張大享、米芾丙戌年”。題字勁有力,熠熠生輝,在書法史上被譽為“神氣飛揚,筋骨雄毅”。

蔡元長題字。

蔡元長即歷史上有名的權姦蔡京,也是著名的書法家。他在第一山秀岩的題刻“崇寧元年季春十七日,汝浚劉晦叔、東平畢公叔、三封宋仙民、莆陽蔡元長同來”,筆意精細、體態健麗,用筆揮灑自然。

南宋淳熙十六年(1189年),著名詩人楊萬里第一山秀岩留下題刻:“廬陵楊萬里、建寧黃夷行、京口霍篪淳熙己酉十有二月初二日偕來”,筆勢雄奇,姿態橫生。觀之若脫韁駿馬騰空而來絕塵而去。

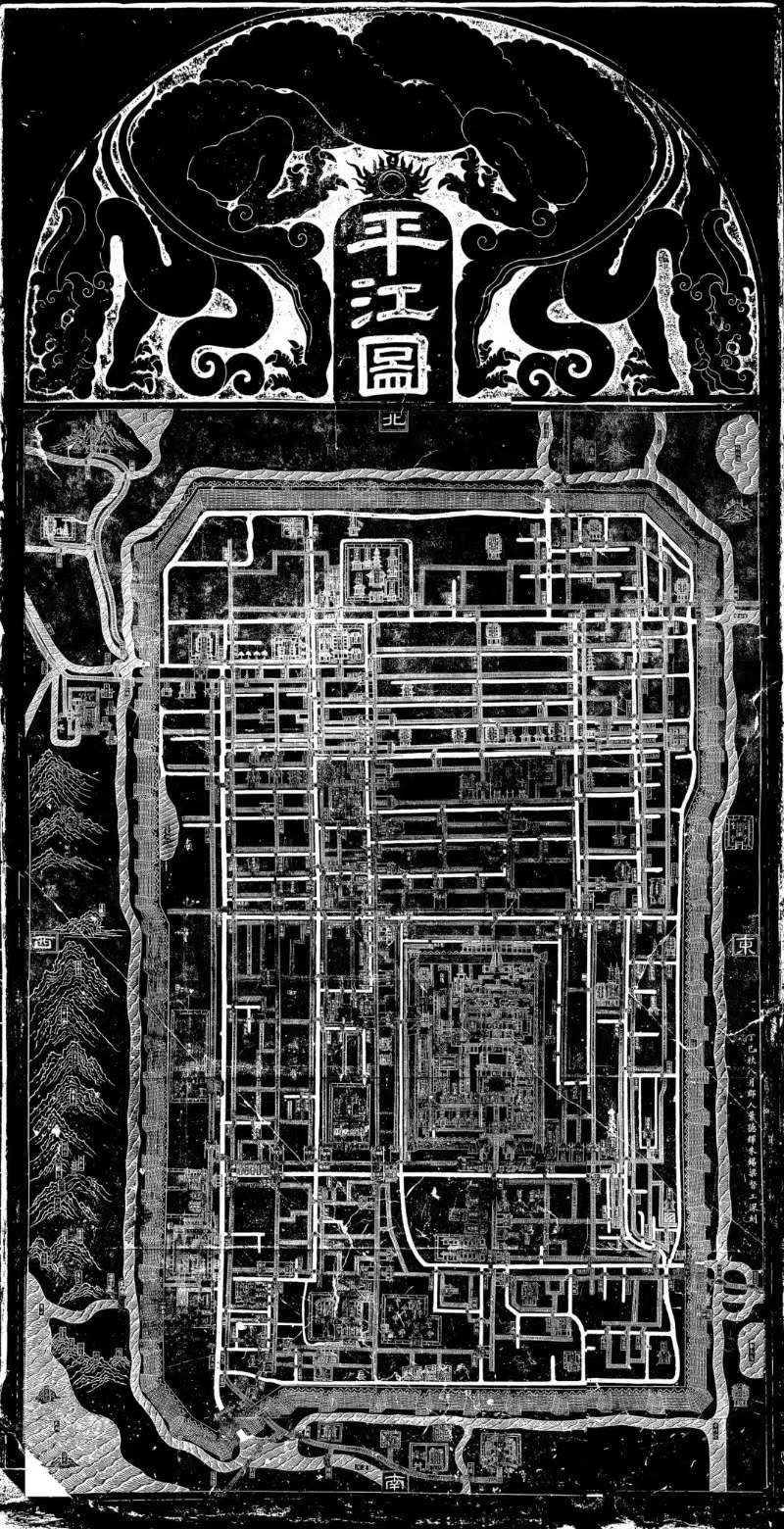

《平江圖》,再現南宋“姑蘇繁華”

在蘇州平江歷史文化街區入口處,一通復原的《平江圖》碑刻詳細描繪了宋代平江城的平面輪廓和街巷布局。《平江圖》碑,和《天文圖》碑、《地理圖》碑、《帝王紹運圖》碑合稱為蘇州的“四大宋碑”,是蘇州最珍貴的古代碑刻,原碑收藏於蘇州碑刻博物館。

平江府,就是今天的蘇州市。蘇州市政協文化文史委研究員、吳文化研究會副秘書長倪浩文介紹,《平江圖》是我國現存最早的城市地圖之一,也是現存最大最精確的宋代城市地圖。《平江圖》碑刻製於南宋紹定二年(1229)(一説紹定三年),主流觀點認為是由當時的平江知府李壽朋主持繪圖並刻碑。碑額雕二龍相交圖案,正中刻“平江圖”三字。碑上刻繪出運河、城墻、街道、河道、坊市、衙署、樓閣、寺觀、街坊、商店、醫院、軍營、橋梁、園林、古跡等重要設施,全景式展示了一座井然有序的古代城池的全貌。

《平江圖》碑拓片

君到姑蘇見,人家盡枕河。蘇州是著名的水城,有着“東方威尼斯”之稱。在《平江圖》上,更是生動體現了蘇州“古宮閒地少,水港小橋多”的特徵。倪浩文介紹,《平江圖》碑上有地名641個,其中橋梁就有359座之多。當時的蘇州城中,就已有水路並行的兩套交通系統,水路即城內的大小河道,陸路即街道,呈對應的平行關係,形成了平江城“雙棋盤式”城市格局。而千年之後,《平江圖》上很多地名,如雪糕橋、醋坊橋、吳趨坊、孝義坊、定慧寺、報恩寺等大量地名依然能在今天的蘇州找到,體現了這座古城歷經千年而不衰的歷史根基和文脈傳承。

明清兩通禦碑,這樣評價朱元璋

今年的7月4日是明孝陵進入《世界遺産名錄》20周年。此次,位於明孝陵的“大明孝陵神功聖德碑”和“治隆唐宋”碑也都入選了《第一批古代名碑名刻文物名錄》。明孝陵博物館研究部主任王韋説,這兩通碑都與明太祖朱元璋有關,反映了明代人和清代人對這位傳奇帝王的看法與評價。

大明孝陵神功聖德碑亭,也就是民間俗稱的“四方城”,位於明孝陵神道之前、大金門之後。亭中的大明孝陵神功聖德碑記錄了朱元璋的生平事跡。王韋介紹,“大明孝陵神功聖德碑”全文2746字,由朱元璋四子、明成祖朱棣親自撰寫,碑文由書家楷書陰刻,書法優美,具有較高的歷史與藝術價值。碑額正反兩面雕有蟠龍火珠,氣勢雄渾,技藝精湛;碑座龜趺“隆脊而昂首,蟠尾而藏足”,威武霸氣。“大明孝陵神功聖德碑”通高8.78米,是南京地區明代碑刻中最大的一塊。在神道上設神功聖德碑,始於明孝陵,後來被北京明成祖的長陵,以及清代皇家陵寢陵所繼承。

“治隆唐宋”碑。明孝陵博物館 供圖

如果説,大明孝陵神功聖德碑記錄了“皇帝兒子”對“皇帝父親”的讚美,其中多少包含着“得位不正”的朱棣希望通過為父親立巨碑而宣示自己正統地位的用意。那麼,“治隆唐宋”碑則反映了後朝皇帝對前朝皇帝的評價,裏面也隱隱包含着清代皇帝收復江南民心的用意。

王韋介紹,“治隆唐宋”碑位於明孝陵碑殿,由清聖祖玄燁所立。康熙三十八年(1699),康熙帝第三次南巡來到江寧(南京),前往明孝陵致祭,並御書“治隆唐宋”四字,意謂明太祖文治武功超過唐宗宋祖。後由江寧地方官在明孝陵立碑。明太祖朱元璋的口碑,在歷史上褒貶不一,而“治隆唐宋”則是對他最重要的正面評價之一。(於鋒)