有“沙漠水城”之稱的寧夏中衛市地處騰格裏沙漠東南緣,黃河穿城而過,奇山、秀水與鳴沙渾然天成,大漠、長河、綠洲在此共生,素有“天下黃河富寧夏,首富中衛”之美譽。

在持續推動黃河流域生態保護的同時,中衛市立足自身資源稟賦,因地制宜培育和發展新質生産力,科學發展沙漠旅游、數字經濟、清潔能源等優勢特色産業,實現從“防沙之害”到“用沙之利”的轉型升級,蹚出一條高質量發展之路,讓“沙漠水城”綻放別樣光彩。

從“受沙之困”到“用沙之利” 大漠黃河迎客來

在中衛市沙坡頭旅游景區,游客們興致勃勃地體驗大漠滑沙、黃河飛索、沙漠越野等特色游樂項目,盡情感受沙漠旅游的神奇魅力。

今年1-10月,中衛市接待游客1700余萬人次,實現游客旅游消費超百億元。

“以前一提到沙漠,人們常常‘談沙色變’;現在沙漠卻成了很多人嚮往的‘詩與遠方’,變成了我們的‘金色銀行’。”在景區當了12年導游的中衛姑娘王莉頗有感慨。

從“受沙之困”到“用沙之利”,沙漠旅游正在為這座西北小城高質量發展注入更多動能。

中衛市地處騰格裏沙漠東南邊緣,曾是我國受風沙危害最為嚴重的地區之一。沙漠一度逼近到距離城區僅約5公里的地方,農田被沙侵、灌渠被沙埋,人們的生産生活受到嚴重威脅。

二十世紀50年代,為保障中國首條沙漠鐵路——包蘭鐵路行車安全,中衛人民探索創造了麥草方格治沙技術和“五帶一體”鐵路防風固沙體系,開創了我國沙化土地治理的先河。

沙海鏖戰,久久為功。

半個多世紀來,借助三北防護林、退耕還林、天然林保護等項目,中衛市累計治理沙漠150萬畝,“逼退”騰格裏沙漠25公里,掙脫出“沙進人退”的困境,實現了“綠進沙退”的歷史性轉變,包蘭鐵路也得以暢行至今。

當沙漠的威脅漸漸遠去,中衛市開始探索從“治沙”到“用沙”的轉型發展之路。

沙坡頭,因沙丘高度曾超過百米而得名,集大漠、黃河、高山、綠洲等景觀於一體,被譽為“壟斷性旅游資源”。自2007年入選國家首批5A級旅游景區以來,沙坡頭一直引領着中國沙漠旅游産業發展,吸引着世界各地游客走進中衛、了解沙漠。今年5月,沙坡頭旅游度假區入選新一批國家級旅游度假區。

來自坦桑尼亞的理查德·恩根齊在寧夏生活多年,曾三次到過沙坡頭。“每次來沙漠都會有不一樣的驚喜——有看到當地人用麥草方格治理沙漠的震撼,也有坐著羊皮筏子在黃河上漂流的刺激,還有和朋友們在沙漠裏唱歌跳舞看星星的快樂,這片沙漠真是令人着迷。”理查德説。

隨着旅游業從傳統的觀光體驗向休閒度假轉型,中衛順勢而為,開發建設了星星酒店、鑽石酒店、黃河宿集、沙漠度假酒店等一批高端休閒度假産品,創新推出觀星講座、沙療康養、沙漠野餐等深度體驗式服務,將更多游客“留”在沙漠。同時,在沙漠文旅産業上造IP、謀創新,探索一條靠創意“淘金”沙海的新路,推動沙漠旅游提質升級。

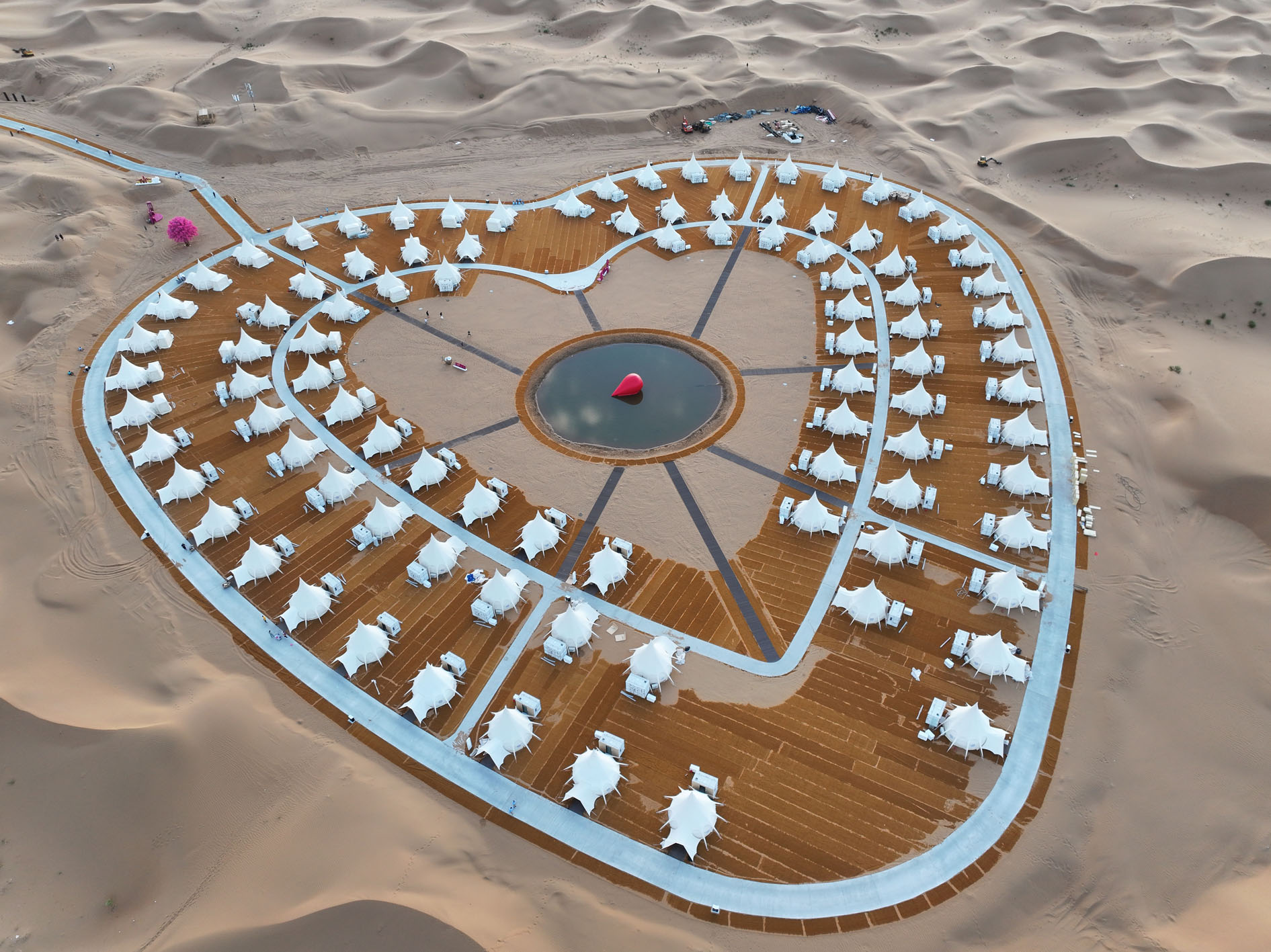

今年夏天,中衛市啟動“青春漠漠搭”沙漠營地文化旅游消費季活動,聚焦沙漠核心優勢資源,打造創意沙漠體驗産品,同期推出14項主題活動,共吸引22萬人次參與,帶動沙漠旅游熱度持續攀升。

“沙漠旅游熱還催生出沙漠咖啡師、星空導師、沙漠DJ等新職業,帶動年輕人實現本地就業增收,目前中衛市有7萬人吃上了‘旅游飯’。”中衛市旅游和文化體育廣電局局長呂永軍介紹説,近五年來,中衛市共接待游客4817萬人次,游客旅游消費317億元。

工作人員在寧夏中衛市西部雲基地中國移動寧夏數據中心對設備進行檢查維護。 記者 王鵬 攝

“青春漠漠搭”沙漠主題營地(無人機照片)。 記者 劉海 攝

變“黃沙戈壁”為“創新沃土” “沙漠水城”乘“雲”起

在中衛市工業園區西部雲基地東側,中交集團數據中心項目一期正在抓緊建設。濛濛細雨中,工人們正忙着為玻璃幕墻安裝做前期準備。

據中交(中衛)雲數據中心現場負責人於成雲介紹,項目計劃分三期建設,總投資約38億元,目前一期機房主體工程已完工,進入裝飾裝修階段。“項目建成後,將成為集基礎設施配套、運營服務、智算、科研為一體的大數據産業中心,用於承載全國算力需求和數字技術應用。”於成雲説。

今年以來,包括中交集團項目在內的16個大數據産業項目相繼在中衛落戶實施,概算投資140億元,使得産業集群規模快速壯大。

何以中衛?

“中衛具備發展雲計算和大數據産業的獨特自然稟賦、區位優勢,以及良好的政策和營商環境。”中衛市雲計算和大數據發展局副局長馬振鈞道出了緣由。

馬振鈞介紹,中衛地處中國內陸版圖幾何中心,是光纖網絡覆蓋全國最優路徑選擇點。這裡地質結構穩定,氣候環境適宜,相對濕度較低,數據中心採用全自然風冷,PUE值(能源效率指標)最低可達到1.1。同時,戈壁荒灘開發後可提供充沛的土地資源,而且中衛電力能源富集可靠,對於未來提高可再生能源利用率具有明顯優勢。

2013年以來,中衛市對標國家産業布局,將雲計算和大數據産業確立為“一號工程”全力推進,搶抓網絡強國、數字中國、東數西算等重大機遇,在戈壁荒灘上建成西部雲基地,培育發展雲計算和大數據産業。近年來,中衛市相繼獲批“國家新型互聯網交換中心”和“全國一體化算力網絡國家樞紐節點”,成為全國首個“雙中心”城市。

看好中衛“雙中心”的戰略地位,雲計算和大數據企業紛紛來此尋求合作。

中國聯通中衛雲數據中心是首批入駐西部雲基地的數據中心。“目前,中心已建成3棟機房樓,交付標準機架超8800架,已部署GPU芯片超1.4萬張,實現了從傳統數據中心向算力中心的轉型發展,為自治區政務雲、醫療雲和互聯網頭部客戶提供優質服務。”中心副總經理殷曉輝説。

目前,中衛市已建成16個大型、超大型數據中心,吸引了四大運營商和亞馬遜、美利雲等200多家國內外知名互聯網企業落戶,為國內4000多家企事業單位提供算力服務,帶動解決就業5700餘人,數字經濟産業集聚效益凸顯。2023年,中衛市數字信息産業産值達到100億元。

乘“雲”而起、借“數”轉型,昔日黃沙戈壁,如今已變身大數據“夢工廠”,夯實了“東數西算”工程的算力底座。

“我們力爭把‘交換中心’‘算力中心’,變成‘投資中心’‘質效中心’,通過發展‘數字+’和‘數字×’産業,幫助傳統産業智能升級,為中小企業數字賦能,讓新興産業、未來産業獲得數智驅動。同時,推動公共數據資源有序開發、高效共享,讓數字要素更好地服務於數字社會、數字政府的建設。”中衛市市長馬洪海説。

從“沙戈荒”變身“藍色海洋” 沙海裏蘊藏大“藍海”

初冬時節,涼風襲人,位於中衛市沙坡頭區的國家能源集團寧夏騰格裏沙漠新能源基地卻不見漫天飛沙,唯有大片“藍色海洋”——一塊塊排列整齊的光伏板扎根黃沙之上,在陽光照射下泛着粼粼波光,正源源不斷地將綠電輸送至千家萬戶。

作為我國首條以輸送“沙戈荒”新能源為主的特高壓輸電通道——“寧電入湘”工程重點配套項目,騰格裏沙漠新能源基地正在加速推進:項目一期100萬千瓦光伏項目已於2023年4月全容量並網發電,二期200萬千瓦光伏項目正在抓緊建設中。

“與一期相比,項目二期的太陽能光伏板支架全部採用平單軸追光系統,發電效率提升10%。”寧夏龍源新能源有限公司設備維保中心主任工程師潘戰國説,“寧電入湘”工程建成投運後,年送電量將超360億千瓦時,可為湖南新增約1/6的電量。屆時,這些塞上綠電將搭乘“寧電入湘”通道翻山越嶺,點亮千里之外的三湘燈火。

黃沙生綠電,沙漠變綠洲。

隨着國家“雙碳”目標的提出,以“沙戈荒”地區為重點的大型風電光伏基地建設穩步推進。在加快恢復自然植被、實現“綠進沙退”的同時,中衛市不斷提高土地、太陽能等多種資源綜合利用效率,實現光伏發電與生態修復協同均衡發展。

走進基地中央,記者發現原本貼地架設的光伏板被“拔高”至3米左右,板下扎設了草方格,生長着檸條、紅柳、花棒等十余種沙生植物。

這片蔓延在黃沙之上的綠意得益於基地“綠能開發+生態治理”的融合發展模式。光伏板全部採用高支架,不僅為植物生長留足空間,還可避免光伏組件下部産生狹管效應,降低地表風速。

“這裡原始地貌的植被覆蓋率不足5%,通過生態治理,現在已經增加到15%-25%,局部植被覆蓋率超過40%。蜥蜴、鴿子、麻雀等動物明顯增多,還有牛和駱駝跑來吃草。”潘戰國説,目前基地正在培育白刺、鎖陽等經濟作物,並探索發展養殖業,讓沙地真正變成綠水青山、金山銀山。

“板上發電、板間種植、板下修復”,堅持以“防沙、治沙、用沙”為方向,中衛市因地制宜加快培育壯大新能源産業,全力推進新能源項目建設。截至目前,中衛市已建成新能源項目122個,裝機容量1152萬千瓦,約佔寧夏新能源裝機總量的1/3。

驅車行駛在騰格裏沙漠,公路兩邊,一眼望不到邊的光伏組件匯聚成産業發展的“藍海”。沙漠、戈壁、荒灘,這些在西北地區面積廣闊、人跡罕至的存在,已成為新能源産業發展的熱土。

“中衛將加快推進光伏大基地建設,積極探索林光互補、草光互補等新模式,促進新能源規模化集約化發展,持續釋放優勢潛力,提升轉化利用效益,帶動能源綠色低碳轉型、産業優化升級。”中衛市委書記劉國強説。