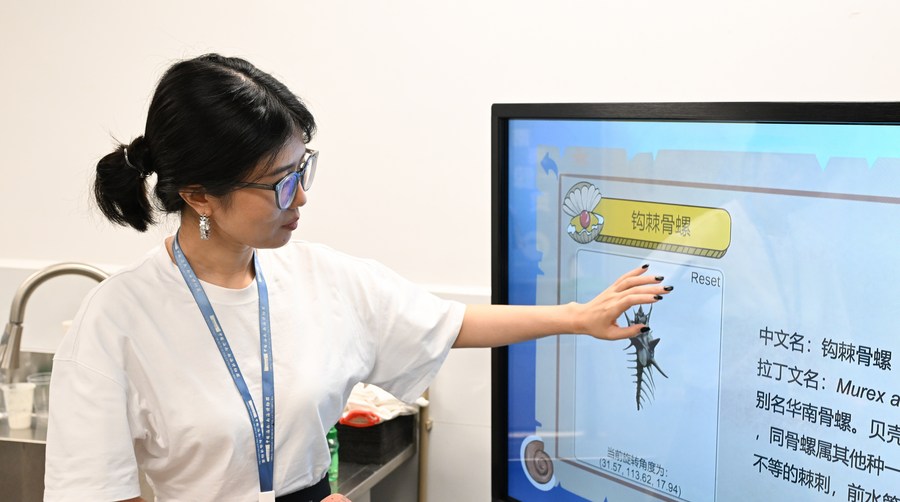

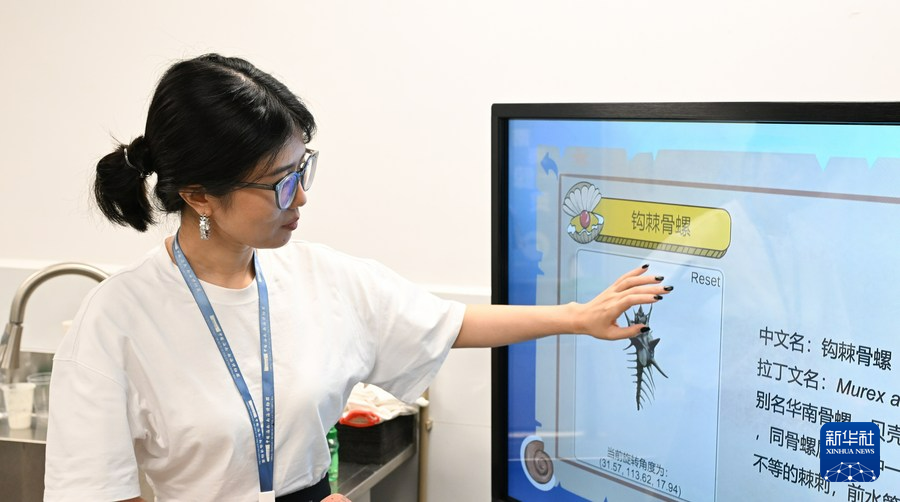

方園在中國(海南)南海博物館的一間實驗室裏查看數字孿生資源庫內的生物模型(9月15日攝)。新華社記者 楊冠宇 攝

新華社海口9月27日電(記者張源培、涂超華、吳夢)成群結隊的魚類在海洋裏游弋、形態各異的珊瑚遍佈海底……在海南省琼海市的中國(海南)南海博物館北區展廳內,一塊大型電子屏交替展示着南海和加勒比海數字化水下世界。稍作駐足,觀眾甚至可以見證海底生物不斷生長的過程。

電子屏呈現的是一個海洋生物多樣性數字孿生系統。除了具有科普展示功能之外,這個由智網互聯實驗室推進的數字倣真技術,正在通過模擬海洋生態系統,助力拉美國家海洋生態環境保護研究。

“比如我們對加勒比海某種魚類構建了對應的數字孿生魚,再給定這種魚真實的生長環境數據,數字孿生魚的生長結果就可以和真實魚一樣。”智網互聯實驗室中方主任羅訓説。

在中國(海南)南海博物館北區展廳內,方園(左)和同事在查看電子屏上的海洋生物多樣性數字孿生系統(9月15日攝)。新華社記者 楊冠宇 攝

智網互聯實驗室是2019年由中國虛擬現實技術與系統國家重點實驗室和哥倫比亞聖地亞哥卡利大學牽頭支持成立的國際科技合作&&,以服務“一帶一路”協同創新為宗旨,已聯合多所中國科研機構和哥倫比亞高校合作開展海洋生物多樣性的保護工作。

“生物多樣性對哥倫比亞乃至所有拉美國家來説都非常重要。”哥倫比亞西蒙玻利瓦爾大學國際辦公室主任羅米娜説,與智網互聯實驗室合作雖然只有一年多時間,但成果已開始顯現。

南海和加勒比海同屬熱帶海洋,緯度和海洋特性接近,共有海洋生物物種眾多。中國和哥倫比亞的科研人員合作創建了加勒比海區域100多種魚類、珊瑚和紅樹林的數字模型,通過數字孿生技術極大地提高了海洋生態保護和修復的效率。

“以珊瑚為例,最初需要2年才能在苗圃中生長到幾厘米,之後最少需要20多年才能長到1米至2米大小,這幾乎要花去一個科學家半輩子的時間。”羅米娜説,而現在科學家可以在幾個小時甚至幾分鐘內看到珊瑚數十年的生長結果,從而可以制定更好的保護和修復計劃。

方園(右)和同事在中國(海南)南海博物館的一間實驗室裏查看數字孿生資源庫內的生物模型(9月15日攝)。新華社記者 楊冠宇 攝

依託數字孿生技術,中國科學家正在為拉美國家的海洋生物多樣性保護提供更多中國方案。

厄瓜多爾的加拉帕戈斯群島由多個島嶼組成,有着較為封閉的生態系統。為了恢復島嶼的原生生物多樣性,當地人引入了一些生物。但如何在保證不造成生物多樣性失衡的情況下,精準地制定引入生物的種類、數量等,較難把握。

“智網互聯實驗室協同中國科學家與厄方合作,構建了封閉島嶼上的生態系統模型,通過數字孿生計算排除明顯不合理的方案,幫助當地生物多樣性保護工作高效開展。”羅訓説。

海洋生物多樣性數字孿生項目凝聚着眾多科研人員的汗水和努力。在中國(海南)南海博物館的一間實驗室裏,科研人員方園和她的同事正在將海洋生物信息上傳項目資源庫。

在中國(海南)南海博物館北區展廳內,方園(左)和同事在查看電子屏上的海洋生物多樣性數字孿生系統(9月15日攝)。新華社記者 楊冠宇 攝

中國(海南)南海博物館是智網互聯實驗室的合作單位之一,方園是項目的館方負責人。她的工作是通過館藏的一萬多件生物樣本,對海洋生物進行基礎性研究,並構築涵蓋生物形態、生活習性等諸多信息的生物模型。

“生物模型需要能夠科學地反映生物的真實情況,並最終導入數字孿生資源庫中。因此,研究數據的準確性將決定數字孿生項目的質量。這對我們的工作提出了很高的要求。”方園説。

目前,方園和她的團隊已經初步建成了多種屬、多層次、可演化、支持生態環境靈活配置組合的海洋生物多樣性數字孿生體資源庫,覆蓋中國南海區域和拉美加勒比海區域。

9月20日,中國簽署《海洋生物多樣性協定》,開啟了海洋生物多樣性國際合作的新篇章。

“我們計劃同更多國家共同構建數字孿生技術資源庫,通過技術賦能助力海洋生物多樣性保護工作。”羅訓説。(參與記者:李曄、楊冠宇)