新華社北京6月5日電 6月5日,《新華每日電訊》發表題為《立破並舉的“哈工大之道”》的報道。

始建於1920年的哈爾濱工業大學歷史悠久。

2020年6月7日,習近平總書記致信祝賀哈爾濱工業大學建校100周年,在賀信中指出,新中國成立以來,在黨的領導下,學校扎根東北、愛國奉獻、艱苦創業,打造了一大批國之重器,培養了一大批傑出人才,為黨和人民作出了重要貢獻。

如今,緊扣立德樹人根本任務,哈爾濱工業大學堅持立破並舉,縱深推進人才培養、隊伍建設、科學研究、內部治理等四項重點領域改革,以超常規舉措破解發展難題,為重大科研成果培育提供支撐,為創新拔尖人才培養開路探索。

哈爾濱工業大學航拍圖。本組圖片均由哈爾濱工業大學提供

加速“奔跑”:培養更多傑出人才

火箭拔地而起,直衝雲霄,轟鳴聲、歡呼聲、鼓掌聲交織,“天都一號”“天都二號”衛星成功發射。3月20日,在位於海南省的中國文昌航天發射場,由思政教師、專業教師、輔導員、學生黨員、本碩博學生組成的哈工大思政實踐團見證了這一歷史時刻。

哈爾濱工業大學組織思政實踐團到空間環境地面模擬裝置學習。

“以前都是在視頻中看,這次能到現場觀摩,太震撼了。航天的偉大、國家的強大……種種自豪涌向心頭。”哈爾濱工業大學航天與自動化大類大一學生苑芮寧難掩激動,更加堅定了自己逐夢航天的選擇,立志要從“喜歡看星星”的孩子成為“能夠觸摸星空”的航天人。

這是哈工大創新開展“大思政教育”的一個縮影。哈爾濱工業大學黨委書記熊四皓介紹,近年來,學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人,注重將思政“小課堂”與社會“大課堂”有機融合、互聯互促,構建全員全過程全方位育人體系,服務國家需求和發掘自身潛能並舉的人才培養生態日臻完善。

哈爾濱工業大學在哈爾濱中央大街打造的“哈工大中心”。

前不久,一個名為“尖班”的新項目引來不少關注。哈爾濱工業大學本科生院常務副院長趙雅琴介紹,這是一項專門選拔與培養新時代頂尖創新人才的新舉措,將設立院士擔任導師的全新&&,進一步打造本博貫通成長新路徑。

實際上,早在2020年推行首屆“院士班”,也就是一批由院士領銜或擔任班主任的特色班,已經為哈工大探索人才成長規律、破除本科教育積弊埋下了伏筆。

哈爾濱工業大學舉辦2024年中國航天日活動。

“學分少了,並不意味着學的知識少了,而是通過課程重構,讓內容精簡、節奏緊湊,可以把更多時間和精力用在鍛煉思維和實踐能力上。”作為首屆“院士班”的一員,今年即將畢業的王偉鑒感受頗深。在他所在的“小衛星班”,學生的總學分從原來的179.5學分縮減至160學分,可以根據愛好和特長,在航天專業及全校任意專業中選擇一個主修、一個輔修,為複合型人才培養提供了更多可能。

在哈工大,很多同學感慨入學後的體驗“遠超預期”“只有想不到,沒有做不到”。以“院士班”“戰略班”“總師班”為代表的品牌工程,以學術大師、工程巨匠、業界領袖和治國棟樑四類傑出人才為目標的培養體系,正在幫助越來越多青年學生在“強國有我”的跑道上加速奔跑。

對於機電工程學院2020級本科生周柏宇、陳斌來説,今年1月參加學院專門組織的本科綜合設計(論文)答辯,得以提前半年畢業,讓他們有機會提前規劃個人未來。

哈爾濱工業大學校訓“規格嚴格,功夫到家”。

以往,本科畢業設計(論文)只在畢業前進行,現在可以由本科綜合設計(論文)課程代替本科畢業設計(論文),讓學有餘力的學生擁有更多選擇。目前,這一改革已推廣至全校大二至大四本科生。

“只有超常規,才能破陳規;不是停則退,而是慢則退。”中國科學院院士、哈爾濱工業大學校長韓傑才坦言,這種培養創新人才的緊迫感,來自全球科技迅猛發展的客觀事實,來自國家急需行業和産業發展的實際需求,更來自不少家長和學生的深切期望。

師資強,教育方能強。今年4月,2024年東北研究生教育高質量發展論壇在哈工大舉行,學校研究生導師發展中心正式揭牌,旨在面向拔尖創新人才和卓越工程師,大力提升校內外研究生導師隊伍的整體水平。

哈爾濱工業大學組織師生深入田間地頭開展思政課。

伴隨一系列重磅舉措,一場以高質量為導向的教育變革正在變成現實。學校已開設人工智能通識類、專業類課程231門,已出版數字課程56門,另有19門數字課程正在建設中。前不久,“人工智能技術在自主學習模式下電工電子實驗教學中的應用”案例成功入選教育部首批“人工智能+高等教育”應用場景典型案例名單。

“將人工智能技術引入實驗教學後,學生可以利用數字化教學資源開展自主學習,在滿足個性化需求的同時,提升了學習的興趣和效果。”哈爾濱工業大學電工電子國家級實驗教學示範中心常務副主任李琰説。

緊密結合人才培養模式改革,哈工大進一步深化“招生—培養—就業”一體聯動。校本部本科生生源全國平均排名4年連升15位,2023年進入全國前十,國防航天領域就業人數再創歷史新高,學生就業率在C9高校和工信部部屬七所高校中均位居第一。

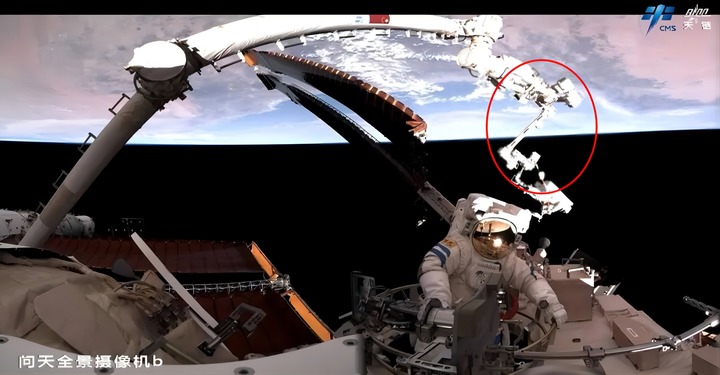

哈爾濱工業大學參與研製助力航天員出艙的“小機械臂”。

為國而“新”:打造更多國之重器

5月28日,在空間站機械臂和地面科研人員的配合支持下,神舟十八號乘組圓滿完成第一次出艙活動。由中國工程院院士、哈爾濱工業大學副校長劉宏團隊領銜的問天艙機械臂團隊,已多次支持航天員成功完成出艙活動。

多年來,這一團隊始終面向國家重大需求開展集智攻關,從國家重大工程項目中凝練重大科學問題,聚焦空間機器人領域關鍵科學問題和國際前沿探索,成為重大工程項目與前沿基礎研究有機結合的典範。

“過去我們仰望太空,總覺得遙不可及;如今,許多需要抵達太空才能進行的實驗,在地面上就能完成。”在有着“地面空間站”之稱的空間環境地面模擬裝置處,哈爾濱工業大學空間環境與物質科學研究院院長李立毅向新華每日電訊記者介紹。

這是我國航天領域首個國家重大科技基礎設施項目,由哈工大聯合中國航天科技集團聯合建設,於今年2月27日正式通過驗收,成為學校向“新”發力、打造國之重器、服務強國建設的典型例證。

李立毅回憶説,裝置建設過程中,團隊發揮“靠天、靠地、更要靠自己”的硬核作風,秉持“越是打壓制裁,越要自立自強”的鬥爭意志,戰勝了諸多困難和挑戰,最終實現重大突破。

知難而進,難能可貴。瞄準航空航天、新材料、先進製造等戰略性新興産業,哈工大始終以超前布局統領基礎科研與應用研究,深入發掘科教資源,不斷建設國家級創新&&,加強核心技術攻關,加快打造形成新增長極。

參與探月、探火,助力天宮、北斗、華龍一號;繼工程學後,材料科學學科進入ESI全球前萬分之一;2個國家自然科學基金委基礎科學中心獲批,2個團隊入選國家創新研究群體;11項原創性成果登上《自然》《科學》等頂級學術期刊;一批教師獲中國青年科技獎、青年女科學家獎、科學探索獎……

聚焦“真問題”,哈工大不斷建強“有組織”的科研體系,實現了一系列從“0”到“1”的原創突破,一批關鍵核心技術支撐國家重大工程。

將創新資源的效能最大化,關鍵在轉化。

“科研團隊有技術,行業企業有需求,我們要做的就是進一步深化産學研用協同,推動創新鏈、産業鏈、供應鏈、資金鏈、人才鏈深度融合。”哈爾濱工業大學先進技術研究院院長王叢菲説,從制約科研成果轉化的堵點、難點出發,學校推出了“學科團隊+技術轉移中心+産業化區域&&”的成果轉化新模式,將以先進技術研究院為&&,打造黑龍江先進技術高質量發展引領區。

自20世紀90年代起,哈工大在國內較早開展小衛星技術研究,如今已有20多年的理論基礎和工程實踐,形成了諸多核心技術。作為成果轉化的結晶——哈爾濱工大衛星技術有限公司已是一顆“行業新星”,帶動了衛星産業鏈上下游企業協同發展,在推進航天高技術成果落地轉化過程中發揮了重要作用。

“龍江三號”通信試驗衛星發射成功,“天都二號”探月衛星發射成功,“微納雙星”發射成功……好消息一個個傳來,有着“中國航天第一校”之稱的哈工大已經成功發射20余顆衛星。

逐夢深空,遠未止步於此。

5月8日,由哈工大牽頭,聯合百餘家單位共同發起成立商業航天産業技術聯盟,將進一步發揮基礎研究主力軍和重大科技突破生力軍的作用,全力打造商業航天産業集群,加速推動航天産業發展。

哈爾濱工業大學組織思政實踐團到海南文昌觀摩衛星發射。

持續“出圈”:匯聚卓越發展新動能

“五四三二一,發射!”今年1月,率先開放校園的哈工大迎來一批特殊游客——來自廣西的11名“小砂糖橘”和哈工大師生一同觀摩了模型火箭發射。一時間,哈工大星、校訓石、航天館等入列社交媒體&&上的“種草清單”。

“爾濱現象”火爆“出圈”,坐落於百年老街中央大街的哈工大中心,人氣爆滿。體驗尖端科技、感受國之重器、浸潤科學精神,吸引不少游客專程慕名而來。自2022年5月開放至今,這裡已累計接待游客超160萬人次,舉辦各類科普講座270余期。

“2032,哈工大見”“這就是我要追的星”“星辰大海等我來”……在電子留言簿上,小朋友們用稚嫩的筆觸寫下自己的感受,許下科學報國的心願。為迎接紛至沓來的參觀者,哈工大組建的科普團隊已達200餘人,累計有7000餘人次師生開展志願服務。

伴隨丁香盛開,這所百年名校與百年名城的“碰撞”,描繪着越來越多新圖景。

前不久,位於哈爾濱市南崗區花園街歷史文化街區的哈工大中俄聯合校園大門初現,莊重沉穩、典雅大氣,不少市民前來圍觀。在教育部、黑龍江省的大力支持下,這一中俄合作項目取得豐碩成果,成為中俄兩國深化科教合作的新名片。

夏日已至,在灑滿陽光的暖廊裏,不少學生伏案學習,安靜專注。這就是被網友稱為“哈工大航站樓”的暖心之地,夏可遮陽遠離暴曬,冬可擋雪單衣穿行……如今已開展第四期建設,建成後總建設長度2243米,將實現一校區東西南北基本貫通,二校區形成閉環。

更多的改變,正在哈工大校園悄然發生。

本科生高質量四人間成為現實,碩士生二人間、博士生單人間指日可待;學生公寓空調安裝全覆蓋,學生“洗浴不出樓”;地下公寓體育館再度升級,風雨操場即將投入使用……

4年來,學校堅持以師生為中心的理念,聚焦師生實際需求,持續推進美麗校園建設,着力打造更加宜學、宜教、宜居的校園環境,在持續“出圈”的同時,師生的幸福感、獲得感顯著提升。

美好故事在流傳,優良學風在傳承。

去年11月,“哈工大同一宿舍3人全部當選院士”衝上熱搜,“規格嚴格,功夫到家”的校訓影響着一代代學子急國所需,成長成才;

正值畢業季,今年畢業生中,學校共有182個寢室全員升學,這樣的新故事再次“刷屏”,為哈工大堅持五育並舉、培育時代新人再添新注解。

隨着一系列改革推進,哈工大以更有活力、更具動力的風貌,在祖國東北角築起人才與科創高地——

全面推進核崗定編,以科學精準的幹部考核評價機制,推動幹部“能上能下”;以關鍵業績貢獻度為準繩,優化科研人員薪酬體系;“多勞多得、優勞優酬、不勞不得”鮮明導向持續落地,引導廣大教職工激發內生動力……

建校104年來,這個“英雄的校園”裏,已有143位省部級領導幹部、123位兩院院士、168位大學書記和校長、450余位航天國防總師、54位共和國將軍從這裡走出。2020年以來,新增兩院院士5名,新增國家級人才317名。

開啟新征程,哈爾濱工業大學廣大師生&&,將始終賡續紅色血脈,在服務中國式現代化建設中不斷改革創新、奮發作為、追求卓越,以紮實業績向新中國成立75周年獻禮。