“鏡頭裏的黑龍江——綠色生態”網絡圖片展

pagebreak

濕地之美丨黑龍江扎龍國家級自然保護區

濕地之美

如畫如詩

請跟隨視界君

走進“北國”扎龍濕地

黑龍江扎龍國家級自然保護區

點擊觀賞視頻↑

黑龍江扎龍國家級自然保護區

是以蘆葦沼澤為主的

內陸濕地和水域生態系統

是世界上面積最大的野生丹頂鶴棲息繁殖地

被稱為我國“丹頂鶴故鄉”

一雙雙翅膀

一絮絮季風

飽蘸扎龍濕地色彩

在這片蘆葦蕩和大草地的巨幅“宣紙”上

描摹着詩情畫意

記者:王松

視頻:陳聰、王鶴

圖片:宋燕軍

pagebreak

大美濕地城市|哈爾濱

哈爾濱城區段,紅嘴鷗在覓食(2021年10月7日攝)。 新華社發(張澍 攝)

有着“冰城夏都”美譽的黑龍江省哈爾濱市,地處松嫩平原,坐落於松花江中游兩岸,擁有河流濕地、沼澤濕地、湖泊濕地等各類濕地19.87萬公頃。2018年,哈爾濱市被評為首批“國際濕地城市”。

近年來,哈爾濱市秉承“以江為綱、以水定城”的理念,實施松花江全流域水生態系統恢復和濕地恢復治理等工程,着力打造“萬頃松江濕地、&&生態長廊”等城市濕地標誌,凸顯城市濱江鄰水的北國特色。

哈爾濱市現有國際重要濕地1處,濕地類型省級自然保護區8處,國家級濕地公園13處,省級濕地公園2處。全市濕地物種有高等植物123科616種;脊椎動物68科268種,其中珍稀瀕危動物有東方白鸛、中華秋沙鴨等。生態濕地正擦亮哈爾濱市的旅游名片,每年濕地游客量近百萬人次,為城市創造直接和間接價值達數百億元。

哈爾濱呼蘭河口濕地公園景色(2022年10月4日攝,無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

哈爾濱市阿勒錦島國家級濕地公園景色(2022年10月4日攝,無人機照片)。 新華社記者 張濤 攝

暮色中的太陽島濕地(2018年9月6日攝)。新華社發(張澍 攝)

市民在哈爾濱文化中心濕地公園游玩(2020年7月1日攝,無人機照片)。新華社記者 王建威 攝

松花江上的濕地與城市景色(2022年9月26日攝,無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

松花江上濕地景色(2022年9月26日攝,無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

位於哈爾濱市的陽明灘大橋附近的一處濕地(2022年8月19日攝,無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

位於松花江哈爾濱段的灘塗濕地(2019年8月1日攝,無人機照片)。新華社記者 王建威 攝

位於松花江畔的哈爾濱大劇院和附近濕地(2022年9月26日攝,無人機照片)。新華社記者 王建威 攝

小朋友在哈爾濱松花江畔玩樂(2019年7月30日攝)。新華社記者 王建威 攝

一隻黃葦鳽在哈爾濱大劇院附近的濕地荷塘內覓食(2021年7月17日攝)。 新華社發(張澍 攝)

在松花江哈爾濱城區段,紅嘴鷗在覓食(2021年10月7日攝)。新華社發(張澍 攝)

中國野生動物保護協會的志願者在位於哈爾濱的松花江濕地巡護時清理禁用的網具(2021年5月30日攝)。新華社發(張澍 攝)

“冰城夏都”享清涼

2023年7月18日,人們在哈爾濱市太陽島風景區內泛舟。新華社記者 陳益宸 攝

近期,素有“冰城夏都”之稱的哈爾濱天氣舒爽宜人,人們休閒、游玩,樂享夏日清涼。

2023年7月18日,人們在哈爾濱市太陽島風景區游覽。新華社記者 陳益宸 攝

2023年7月20日,人們在哈爾濱國際啤酒節現場觀看演出。新華社記者 張濤 攝

2023年7月21日,孩子在哈爾濱大劇院附近的松花江畔玩耍。新華社記者 張濤 攝

2023年7月21日,人們在哈爾濱大劇院附近的松花江畔游玩(無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

2023年7月21日,人們在哈爾濱市太陽島景區太陽石廣場上游玩(無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

2023年7月21日,人們在哈爾濱太陽島風景區游玩(無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

迷人的哈爾濱之夏:清涼邂逅浪漫

小朋友在哈爾濱松花江畔的夏季公益浴場玩水上滾筒(7月30日攝)。新華社記者 王建威 攝

哈爾濱素有“冰城夏都”的美譽,是清涼與浪漫的“和合之地”。天南海北的“找涼客”們循着涼爽和音樂的軌跡在這裡聚集。

這裡的夏天離冬天很近,在盛夏時節,人們仍可以領略極地風光,觀賞隆冬景致。

哈爾濱又是一座音樂之城。19世紀末,歌劇、芭蕾劇、爵士樂等傳入哈爾濱,與本地文化交融,誕生中國最早一批音樂學院和交響樂團。在哈爾濱的大街小巷,數以百計的業餘合唱團定期、定點活動,音樂滲透到城市的每個角落。2010年,哈爾濱被聯合國授予“音樂之都”稱號。

清涼與浪漫,為哈爾濱的夏季帶來真金白銀。2012年至2018年,哈爾濱夏季接待游客人數從2093.2萬人次增加到3623.2萬人次;夏季旅游收入由244.3億元增加至606.5億元。

小朋友在哈爾濱松花江畔的夏季公益浴場戲水(8月2日攝)。新華社記者 王建威 攝

游客在哈爾濱中央大街上享用馬迭爾冰棍(8月1日攝)。新華社記者 王建威 攝

游客在松花江上駕駛摩托艇“兜風”(7月28日無人機拍攝)。新華社記者 王建威 攝

在哈爾濱冰雪大世界室內冰雪主題樂園,游客穿着棉服玩冰滑梯(2019年7月28日攝)。新華社記者 王建威 攝

在哈爾濱冰雪大世界室內冰雪主題樂園,游客穿着棉服游玩(7月28日攝)。新華社記者 王建威 攝

這是哈爾濱中央大街上的熱舞表演(2019年7月27日攝)。新華社記者 王建威 攝

松花江畔消夏夜

游客乘船在松花江上游玩(2019年7月31日攝)。新華社發(謝劍飛 攝)

有着“冰城夏都”之譽的黑龍江省哈爾濱市時下正值暑期旅游旺季,夜晚的松花江畔游人依然絡繹不絕。市民文藝演出、音樂愛好者的演唱等為城市之夏增添了浪漫氣息。

在松花江畔的斯大林公園,音樂愛好者在演唱(2019年7月31日攝)新華社發(謝劍飛 攝)

在松花江畔的斯大林公園,游客、市民在欣賞音樂愛好者演奏電子琴(2019年7月31日攝)。新華社發(謝劍飛 攝)

在松花江畔防洪紀念塔附近的廣場上,一名小朋友坐在爸爸肩膀上拍攝市民文藝演出(2019年7月31日攝)。新華社發(謝劍飛 攝)

pagebreak

濕地裏“愛鳥護線”,他們這樣守護共同家園!

新華社哈爾濱6月20日電(記者王建威)仿佛一個飛檐走壁的俠客,那長春手腳並用,沒用幾下就爬上輸電鐵塔的上橫擔,抬手固定好保護繩和安全帶,拴上傳遞繩,提運完材料設備,開始小心翼翼地安裝起護鳥板。

陽光穿過頭頂的電線和鐵架照耀着那長春的脊背,影子投在身下近30米的地面上。而在他頭頂再往上兩米多,就是東方白鸛的鳥巢。

這是6月15日拍攝的齊齊哈爾市昂昂溪區一輸電鐵塔上東方白鸛鳥巢內的幼鳥,電力工人正在鳥巢下安裝護鳥板(無人機照片)。新華社記者 王建威 攝

這時恰逢成鳥離巢覓食,3隻羽翼漸豐的鳥寶寶瞪着小眼睛安靜地趴臥在巢中。

這是那長春今年第6次登塔安裝護鳥板。作為國網齊齊哈爾供電公司輸電運檢中心的一名電力工人,那長春和他的同事今年已安裝了近10處護鳥板。

擁有亞洲最大濕地扎龍濕地的中國北方城市黑龍江省齊齊哈爾市濕地面積廣闊,是各種候鳥棲息繁衍的天堂。每年3月中旬起都會有大量候鳥飛臨到此“成家育子”。

6月16日,在齊齊哈爾市龍沙區一輸電鐵塔上,東方白鸛在鳥巢上休息。新華社記者 王建威 攝

東方白鸛屬國家一級保護動物,成鳥體長超過1米、翅展可達3米,分佈繁殖地主要集中在俄羅斯遠東和中國東北,前幾年全球野生種群數量一度不足3000隻。

東方白鸛喜歡在“孤立木”上築巢。齊齊哈爾地區的濕地雖然水草豐美,但高大樹木卻並不多見,於是濕地中常見的輸電鐵塔就成了東方白鸛的“落戶”首選。

2022年,齊齊哈爾供電區的鐵塔在原有60個舊鳥巢的基礎上,新吸引來50余對東方白鸛安家。

“今年3月12日,東方白鸛回遷種群第一次在線路附近出現,3月20日一些白鸛選擇我們的鐵塔安家。”國網齊齊哈爾供電公司巡線員王志民説。白鸛在鐵塔上居住的半年多時間裏,巡線員每月一次的例行線路巡查,也變成了每週一次的“愛鳥特巡”。

這是6月15日拍攝的齊齊哈爾市昂昂溪區一輸電鐵塔上東方白鸛鳥巢內的幼鳥,電力工人正在鳥巢下安裝護鳥板(無人機照片)。新華社記者 王建威 攝

王志民和同事給這110多個鳥巢建了“戶口”,每個鳥巢都有獨立編號。哪個窩裏新産一枚蛋,哪個窩裏孵出了雛鳥,這些電力工人都瞭如指掌。

這些在輸電鐵塔上過着“幸福生活”的東方白鸛,也給電力部門帶來了一些鬧心事兒。白鸛的酸性排泄物會加大供電線路跳閘的發生概率,造成線路運行不穩定;另外由此引發的線路污閃放電,還會給白鸛的安全帶來隱患。

針對這些問題,國網黑龍江電力公司投入專項資金,在全省範圍內開展了“護線愛鳥、鳥線共生”行動。通過安裝護鳥板、在線路附近安裝人工招引巢、開展“愛鳥特巡”等多種舉措,最大程度上打造鳥與供電設備和諧共生的狀態。

在那長春和同事的努力下,近三年來,齊齊哈爾供電區的100余處東方白鸛鳥巢已有近40處安裝了護鳥板。

這是國網齊齊哈爾供電公司在黑龍江富裕烏裕爾河國家級自然保護區內修建的一個人工鳥巢,巢內有東方白鸛幼鳥(6月16日攝,無人機照片)。新華社記者 王建威 攝

6月中旬的黑龍江富裕烏裕爾河國家級自然保護區,水草豐茂,鳥類翔集。藍天白雲的映襯下,濕地泛着濃濃綠意,在一排輸電鐵塔附近,幾根白色柱子很顯眼。

“去年冬天,國網齊齊哈爾供電公司與我們保護區合作,在濕地中新建了16個人工招引巢,今年已經有6對東方白鸛在招引巢里落戶。”黑龍江富裕烏裕爾河國家級自然保護區管護中心科研科科長張明義指着這幾根柱子説。

張明義説,招引巢地上部分高15米,直徑2米,深0.6米,呈碗狀,抗風能力更強,對於東方白鸛而言,築巢也更容易,更安全舒適,不像鐵塔那樣存在觸電的隱患。

“今年冬天保護區準備繼續和電力部門合作新建招引巢,讓更多的東方白鸛改善居住條件。”張明義笑着説。

陽光穿透雲層,灑在保護區的一處招引巢上,一隻剛覓食歸來的東方白鸛緩緩降落,幾隻幼鳥伸出頭來,等待着進食。

鶴舞濕地生態美

2023年6月28日,丹頂鶴在水中覓食。新華社記者 石楓 攝

夏日,位於黑龍江省西部的黑龍江扎龍國家級自然保護區鬱鬱蔥蔥,丹頂鶴悠閒覓食,自在飛翔,呈現出一派生機勃勃的生態美景。

2023年6月28日,丹頂鶴在水中覓食。新華社記者 張濤 攝

這是2023年6月28日在保護區拍攝的丹頂鶴。新華社記者 張濤 攝

這是2023年6月28日在保護區拍攝的丹頂鶴。新華社記者 張濤 攝

這是2023年6月29日拍攝的黑龍江扎龍國家級自然保護區景色(無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

這是2023年6月29日拍攝的黑龍江扎龍國家級自然保護區景色(無人機照片)。新華社記者 張濤 攝

萌,今年新生東北虎茁壯成長

目前,黑龍江東北虎林園今年新出生的東北虎幼崽大部分已滿月。這些活潑好動的小東北虎天氣好時就會被送到室外活動,在飼養員的悉心照料下茁壯成長。

6月13日在黑龍江東北虎林園的虎舍中拍攝的東北虎幼崽。

6月13日在黑龍江東北虎林園的虎舍中拍攝的東北虎幼崽。

6月13日在黑龍江東北虎林園的虎舍中拍攝的東北虎幼崽。

6月13日,黑龍江東北虎林園的東北虎幼崽在室外活動。

6月13日,在黑龍江東北虎林園,飼養員在清潔東北虎幼崽。

6月13日在黑龍江東北虎林園的虎舍中拍攝的東北虎幼崽。

6月13日在黑龍江東北虎林園的虎舍中拍攝的東北虎幼崽。

6月13日,在黑龍江東北虎林園的虎舍中,飼養員給東北虎幼崽測量體溫。

6月13日,黑龍江東北虎林園的東北虎幼崽在室外活動。

6月13日,黑龍江東北虎林園的東北虎幼崽在室外活動。

6月13日在黑龍江東北虎林園的虎舍中拍攝的東北虎幼崽。

記者:謝劍飛、何山、王大禹、戴錦鎔

中俄界湖興凱湖:鴨戲春水 鷺舞寒冰

雁鴨類候鳥在興凱湖開化湖段水中游弋(3月28日攝)。新華社記者王建威 攝

雁鴨類候鳥在興凱湖開化湖段的冰上休息(3月27日攝)。新華社記者王建威 攝

幾隻蒼鷺在興凱湖冰凍湖面上翩翩起舞(3月27日攝)。新華社記者王建威 攝

幾隻蒼鷺在興凱湖冰凍湖面上起飛(3月27日攝)。新華社記者王建威 攝

一群雁鴨類候鳥從興凱湖冰凍的湖面上飛起(3月27日攝)。

pagebreak

山清水秀鏡泊湖

↑這是5月14日在黑龍江省牡丹江市拍攝的鏡泊湖世界地質公園吊水樓瀑布(無人機照片)。

初夏時節,位於黑龍江省牡丹江市的鏡泊湖世界地質公園內山清水秀,美麗的風光吸引游客前來游玩。

新華社記者 謝劍飛 攝影報道

↑這是5月14日在黑龍江省牡丹江市拍攝的鏡泊湖世界地質公園吊水樓瀑布(無人機照片)。

↑這是5月14日在黑龍江省牡丹江市拍攝的鏡泊湖世界地質公園(無人機照片)。

↑這是5月14日在黑龍江省牡丹江市拍攝的鏡泊湖世界地質公園風光(無人機照片)。

↑5月14日,游客在黑龍江省牡丹江市的鏡泊湖世界地質公園吊水樓瀑布旁觀賞游玩。

↑5月14日,游客乘船在黑龍江省牡丹江市的鏡泊湖世界地質公園游玩。

↑5月14日,在黑龍江省牡丹江市的鏡泊湖世界地質公園,瀑布跳水錶演者狄煥然從吊水樓瀑布上縱身躍下。

黑龍江五營國家森林公園夏日景色

↑5月21日,園區車輛在五營國家森林公園內穿行(無人機照片)。

小滿時節,位於黑龍江省伊春市境內的五營國家森林公園綠意盎然。五營國家森林公園總面積14141公頃,以保存完整的原始紅松林而聞名。

新華社記者 張濤 攝影報道

↑這是5月21日拍攝的五營國家森林公園一景(無人機照片)。

↑5月21日,游客在五營國家森林公園游玩(無人機照片)。

↑這是5月21日拍攝的五營國家森林公園一景(無人機照片)。

探訪五大連池世界地質公園

↑日出時分的五大連池世界地質公園老黑山(8月31日攝,無人機照片)。

初秋時節,五大連池世界地質公園內的火山、熔岩&地、火山堰塞湖等景觀相互映襯,景色壯美。

五大連池世界地質公園位於黑龍江省黑河市,地處小興安嶺山地向松嫩平原的過渡地帶,境內有14座火山和5個主要火山堰塞湖,擁有保存完整的火山地質地貌,享有“天然火山博物館”和“打開的火山教科書”的美譽。

新華社記者 謝劍飛 攝影報道

↑日出時分的五大連池世界地質公園景觀(8月31日攝,無人機照片)。

↑五大連池世界地質公園一處熔岩冰洞(9月2日攝)。

↑五大連池世界地質公園龍門石寨的塊狀熔岩(9月2日攝,無人機照片)。

↑在五大連池世界地質公園溫泊拍攝的星空(9月1日攝,長時間曝光照片)。

↑日出時分的五大連池世界地質公園景觀(8月31日攝)。

↑五大連池世界地質公園龍門石寨(9月2日攝,無人機照片)。

↑五大連池世界地質公園溫泊附近的火山堰塞湖、熔岩&地和火山(8月31日攝)。

↑在五大連池世界地質公園溫泊拍攝的星空(9月1日攝,合成照片)。

↑五大連池世界地質公園臥虎山腳的鹿群(8月31日攝,無人機照片)。

↑五大連池世界地質公園老黑山附近日出時分的景觀(8月31日攝,無人機全景照片)。

↑五大連池世界地質公園南格拉球山天池(9月2日攝,無人機照片)。

↑五大連池世界地質公園老黑山附近的熔岩&地(8月31日攝,無人機照片)。

pagebreak

小興安嶺:“清涼”森林游正“熱”

莽莽林海,溪水潺潺。森林裏,游客掬起一捧溪水,“好涼呀”“好清呀”的讚嘆不絕於耳。在黑龍江省伊春市,小興安嶺的原始生態景觀,正為各地游客獻上來自大自然的饋贈,綠水青山間的“清涼”游正“熱”。

“我們很喜歡這裡的自然景觀,空氣也很好。”在湯旺河林海奇石風景區,來自深圳的張女士特地帶孩子來感受原始森林的魅力,“希望這裡一直能把生態保護好。”

7月12日,在湯旺河林海奇石風景區,游客正在拍照。新華社記者楊喆 攝

湯旺河林海奇石風景區位於伊春市湯旺縣域內,是伊春市唯一的5A級景區。景區內生物多樣性豐富,雲杉、冷杉等珍貴樹種多達110余種,擁有亞洲具有代表性的原始紅松林,植被覆蓋率達99.8%。

“目前的旅游市場比較活躍,平均每天入園游客2000人左右,預計過幾天可以達到4000人。”湯旺河林海奇石風景區總經理劉樹良説,“我們這裡做旅游産業,注重做‘減法’,不對自然景觀有過多的改變,用原生態風貌去吸引人。”

湯旺河林海奇石風景區所在的伊春市,是我國著名的“林都”。多年前,伊春曾以採伐森林為主業。2013年,伊春市全面停止天然林商業性採伐,守護住一片綠水青山,用好生態換來金山銀山。

這是7月12日拍攝的湯旺河林海奇石風景區景色。新華社記者楊喆 攝

在汽車營地享受恬靜時光,在藍莓採摘園進行親子互動,在上甘嶺溪水露營地親近自然……伊春全力打造“森林裏的家”,豐富旅游産業業態,讓游客“聽着蛙鳴入睡,伴着鳥叫醒來”。

在中國伊春友好林業局藍莓種植基地,游客們正在種植大棚裏體驗藍莓採摘。“以前我們只是銷售藍莓,現在我們擴大了經營業態,讓游客有更多的參與感和體驗感。”伊春森工集團友好林業局公司藍莓産業園區管理辦公室副主任張興宇説。

“以前我開貨車拉木材,現在開觀光車拉游客。”今年58歲的方厚傑曾是林場貨車司機,起早貪黑拉木材曾是他的生活“主旋律”。如今作為湯旺河林海奇石風景區的觀光車司機,方厚傑每月收入增加1000多元。

“我們堅持人與自然和諧共生,像保護眼睛一樣保護生態環境,在堅持節約優先、保護優先的基礎上,合理進行規劃利用,給自然生態留下休養生息的時間和空間。”湯旺河林海奇石風景區副經理高淑艷説。

伊春提出“生態立市”,將生態保護落實到每一個細節。在伊春的一段公路上,路邊的標語提示人們,這裡是白頭鶴的棲息地,不要鳴笛“打擾”這群生靈。

良好生態催生旅游産業的火熱。伊春市文化廣電和旅游局局長王巍介紹,2023年1至6月,伊春市共接待游客498.1萬人次,同比增長29.5%;實現旅游收入35.6億元,同比增長32.4%。(記者王春雨、楊喆、金地)

綠水青山織錦繡——“中國林都”伊春高質量推進生態文明建設

清晨朝陽初升,微風輕拂,漫步在伊春市內河畔,看到的是水清岸綠、城市與自然交融共生的美麗景色。

“中國林都”伊春曾歷經從停止森林主伐、率先全面停伐的陣痛,到艱難轉型、邁入生態文明建設的新時期。近年來,伊春着力提升城市功能品質和文明內涵,讓城市的“顏值”和治理能力得到有效提升。

凝心聚“綠”,讓綠水青山成為發展之力

伊春市有景區景點57處,國家A級以上景區30處。推窗見綠、出門即景,好山好水好空氣是大自然賦予伊春的獨特魅力。

每到旅游旺季,寶宇溫泉小鎮、溪水民宿、五營和湯旺河汽車營地人流如織,新青國家濕地公園、伊春永達木藝等一批國家、省級研學實踐教育營地基地吸引孩子們到來……首屆“伊春生態日”“懸羊峰帳篷節”“中國伊春·藍莓公主大賽”“首屆黑龍江伊春森林露營大會”等節慶賽事活動的舉辦,帶動伊春旅游持續升溫。

2022年,伊春全市接待游客1012.4萬人次,實現旅游收入69.6億元,分別同比增長5.5%、10.8%。

今年,伊春市委書記隋洪波積極推動伊春森工集團同中國鐵路哈爾濱局集團簽約合作,投資改造“林都號”旅游列車,將鐵力至烏伊嶺鐵路線沿途景區、山莊民宿等優質旅游資源串聯起來,創新打造“旅游+鐵路”新業態,項目預計於今年7月1日投入運營。

伊春森工集團與中自控國際工程投資公司合作開發野奢帳篷酒店項目,擬投資2000萬元在溪水林場建設帳篷式酒店,適應旅游消費新需求,充滿想象力和未來感的文旅新産品、新模式不斷涌現。

多措並舉、多點發力,伊春正加快由景區景點“供應商”向游客旅居生活的“服務商”轉變,加快打造中國生態康養旅游目的地,堅定走好以生態優先、綠色發展為導向的高質量轉型發展之路。

立足優勢,蹚出生態農業發展新路

吃野菜、喝山泉,拱幾顆野果當甜點,成群的森林豬在寶宇集團養殖基地“原生態生長”;住新羊舍、吃精飼料,高品質的湖羊在伊春森工標準化養殖基地“精緻生活”……

這是伊春發展生態養殖的一個縮影。近年來,伊春立足農林一體、綠色有機優勢,在全方位多途徑開發食物資源上布局發力,着力在全省率先打造踐行“大食物觀”先行地。

2022年,伊春森工集團啟動實施“區塊鏈+森工品牌提升”項目,完成紅松認養、紅松籽、湖羊養殖、黑木耳等産品溯源和上鏈運營,今年將進一步打造“森林大廚房”線下體驗和線上銷售渠道,讓伊春的藍莓、紅松籽、黑木耳、樺樹汁等綠色有機森林食品加快走出大山、走上百姓餐桌。

“鐵力大米”、“嘉蔭大豆”等國家農産品地理標誌認證産品深受市場認可。同時,伊春發揚綠色有機種植生態優勢之長,補耕地面積體量較小之短,通過良種供應、標準化種植、訂單農業等方式,堅持向科技要産量、向質量要效益,糧食産量實現“十九連豐”。

下一步,伊春將堅持打生態牌、走特色路,大力發展木本糧油和林下經濟,壯大紅松果林、食用菌、小漿果、山野菜、樺樹汁、森林豬、湖羊、冷水魚等特色産業,提升“糧頭食尾、農頭工尾”産業鏈層級,推動“種養加銷”全鏈條發展,讓林區天然綠色有機食品走出大山、走進城市、體現價值,更好滿足人民群眾日益多元化的食物消費需求,為黑龍江當好維護國家糧食安全“壓艙石”加碼增重。

生態共建,着力提升城市功能品質

“省政府工作報告提出,堅持生態優先、綠色發展,紮實推進生態振興計劃,協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護,着力打造‘綠水青山就是金山銀山,冰天雪地也是金山銀山’實踐地。這對伊春來講,大有所為、必有作為。”伊春市委書記隋洪波&&,要在産業發展上不斷發力,持續做好“三篇大文章”,加快建設“1234”現代化生態産業體系,更好將生態資源優勢轉化為産業優勢、發展優勢。

漫步在伊春的大街小巷、樓宇之間,目之所及皆是濃濃綠意,生態越來越好,帶來群眾獲得感和幸福感的提升。

以承辦第二屆黑龍江省旅發大會為契機,伊春市改造升級中心城區道路等城市基礎設施,新建、改擴建179條主城區道路,改造老舊小區74個,相繼完成林都機場改擴建、新航站樓建設。與此同時,湯嘉公路建成通車,哈伊高鐵、鶴伊高速等重大交通基礎設施加快建設。

驟雨襲來,環衛工人快步到沿街商鋪“愛心服務站”躲雨歇腳、喝杯熱水;斑馬線前,機動車自覺禮讓行人;街道社區,“紅馬甲”志願者身影忙碌……“文明共創、生態共建、全民共享”成為這座城市的內在品質。

如今,林都伊春生態文明底色持續向好,林都人正用實際行動凝心聚“綠”,不斷繪就生態文明新畫卷,譜寫人與自然和諧共生的新篇章。(劉麗)

依“林”興業 化“綠”成金——黑龍江部分林場生態産業發展見聞

新華社哈爾濱4月12日電 題:依“林”興業 化“綠”成金——黑龍江部分林場生態産業發展見聞

新華社記者石楓

4月的清晨,一場短暫的春雪過後,記者來到龍江森工集團清河林業局有限公司育林林場的育林苗圃。放眼望去,針葉、落葉、闊葉樹,層層疊疊,原始林、天然林、人工林,浩浩湯湯……

位於哈爾濱市通河縣的育林苗圃,目前培育以紅松、水曲柳、雲杉、落葉松為主的造林苗木275萬株,以糖槭、紫葉稠李、王族海棠、小葉丁香為主的綠化苗木21萬多株。育林林場在承擔林區造林綠化、經濟林苗木培育、林業科研等職能的同時,也積極謀劃布局種植新業態。

記者在水曲柳地看到,這裡間作了蒲公英。“以前水曲柳地的行間空地每年需除草3次,每畝需5個工日,每個工日120元,在雇傭人工除草方面每年就得花費1800元。間作蒲公英後,只需除一次草,人工費變成了原來的三分之一。”種植戶王東興説,種植水曲柳的年收入在15萬元左右,種植蒲公英又帶來了一筆收益,“間作的蒲公英年産可達8000斤左右,每畝獲利近6萬元。”

人們在育林林場水曲柳地打理間作的蒲公英。(受訪林場供圖)

除了發展種植業,育林林場還探索發展一體化旅游線路,依山傍水建設漂流項目、民宿,使到訪游客“玩出深度游”“吃到新鮮菜”。

包括育林林場在內,清河林業局各林場按照一場一品、一場多業戰略,不斷發展壯大林場項目,增加林場收入:新勝林場專攻森林牛養殖;建設林場不斷擴大倉術、赤芍等北藥種植面積;茂林林場大力發展冷水魚養殖,與養殖戶成立合作社;橫山林場重視發展靈芝産業,採取低溫物理破壁技術採集孢子粉,生産靈芝切片等10余種靈芝保健系列産品,全場靈芝産值達120萬元……

“這一戰略的實施拓寬了生態産品價值實現模式,是促進綠水青山向金山銀山轉化的有效嘗試。”東北林業大學黑龍江省現代林業與碳匯經濟發展智庫成員任月説。

4月8日,在清河龍森山特農業有限公司,工作人員篩選産自育林林場水曲柳地間作的蒲公英茶。新華社記者范迎春 攝

地處哈爾濱市方正縣的龍江森工集團方正林業局有限公司也在積極利用林場的區位優勢,推動林區産業融合發展。

方正林業局規劃了“山上建基地,山下搞加工,産業帶基地,基地連萬家”的發展格局,開拓生態産業發展模式。去年9月,龍江森工中藥産業園區在方正林業局有限公司規劃建設。

據方正林業局黨委副書記、總經理諶建華介紹,龍江森工中藥産業園區利用舊廠區改擴建,組成新型中藥飲片精深加工生産基地,集聚了全省道地藥材資源,形成了産、供、銷一體化的産業鏈。園區內包括藥材初加工車間、改造中藥材精深加工車間、食品包裝車間、污水處理站、質量控制中心、冷涼庫房等配套工程。“這兒生産加工的不僅是産自本地的藥材資源,還有省內其他林場的刺五加、五味子、人參、冬青等藥材。”諶建華説。

4月9日,工作人員在龍江森工中藥産業園區烘乾刺五加段。新華社記者石楓 攝

近年來,黑龍江省很多林場堅持因“場”制宜、一場多業謀發展,林場生態、産業兩手抓,帶領職工群眾增收致富,為改革後的國有林區轉型發展提供了新思路。

pagebreak

保護“耕地中的大熊貓”——黑龍江省首次舉辦黑土地保護周

5月23日,在黑龍江省海倫市前進鎮光榮村,中國科學院東北地理與農業生態研究所助理研究員李建業查看秸稈覆蓋免耕試驗地播種情況。新華社記者 謝劍飛 攝

2022年5月23日至29日,黑龍江省開展首個黑土地保護周活動,引導全社會樹立保護黑土地的理念,保護好黑土地這個“耕地中的大熊貓”。

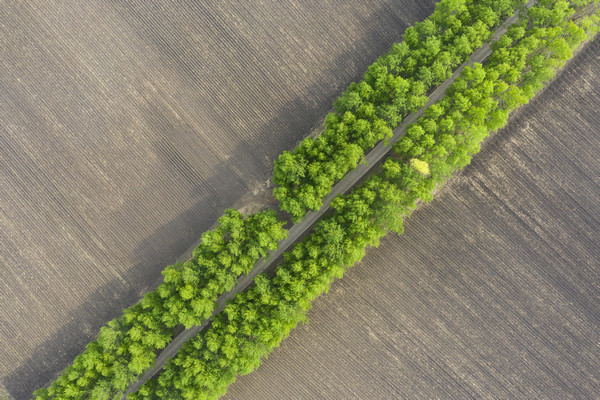

黑龍江省安達市羊草鎮安樂村已完成播種的黑土耕地(5月25日攝,無人機照片)。新華社記者 謝劍飛 攝

黑龍江省海倫市前進鎮光榮村一片黑土耕地內剛出苗的玉米(2022年5月23日攝)。新華社記者 謝劍飛 攝

黑龍江省海倫市前進鎮光榮村已完成播種的黑土耕地(5月23日攝,無人機照片)。新華社記者 謝劍飛 攝

黑龍江省海倫市前進鎮光榮村已完成播種的黑土耕地(2022年5月23日攝,無人機照片)。新華社記者 謝劍飛 攝

位於黑龍江省海倫市前進鎮光榮村的中國科學院東北地理與農業生態研究所海倫黑土水土保持監測研究站(5月23日攝,無人機照片)。新華社記者 謝劍飛 攝

黑龍江:綜合施策保護“耕地中的大熊貓”

北大荒集團北安分公司趙光農場有限公司技術人員在取土樣,為測土配方施肥做準備(2022年10月20日攝)。新華社記者 王建威 攝

黑龍江省慶安縣數字農業指揮中心&&上展示的黑土地情況(2023年4月26日攝)。新華社記者 張濤 攝

位於黑龍江省北安市的北大荒集團建設農場有限公司第四管理區的一處農田中,農業技術員在監測施肥作業質量(4月8日攝)。新華社記者 王松 攝

位於黑龍江省北安市的北大荒集團建設農場有限公司一處農田中,大型拖拉機在進行分層定量施肥與鎮壓保墑作業(4月8日攝,無人機照片)。新華社記者 王松 攝

位於黑龍江省北安市的北大荒集團建設農場有限公司一處農田中,大型拖拉機在進行分層定量施肥與鎮壓保墑作業(2023年4月8日攝)。 新華社記者 王松 攝

在北大荒集團北安分公司趙光農場有限公司,工作人員在一處曬場的大豆堆上忙碌(2022年10月20日攝)。新華社記者 王建威 攝

在北大荒集團北安分公司趙光農場有限公司,工作人員在一處曬場的玉米堆上忙碌(2022年10月19日攝)。 新華社記者 王建威 攝

在北大荒集團閆家崗農場有限公司農業現代化示範區,工作人員在調試氣象設備(2023年4月27日攝)。新華社記者 張濤 攝

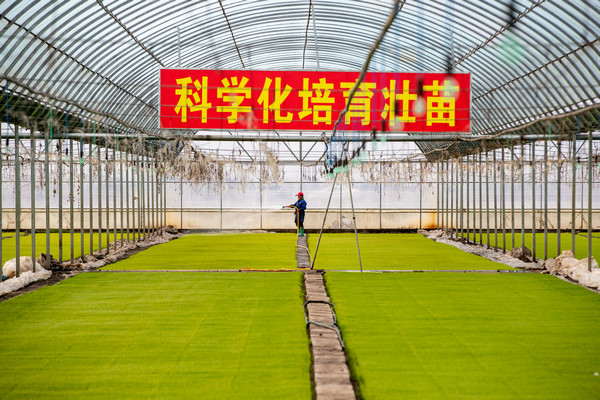

在綏化市慶安縣東禾久宏現代農業水稻示範園區育秧大棚內,農民進行秧苗養護(2023年4月26日攝)。 新華社記者 張濤 攝

這是黑龍江省富錦市萬畝水稻科技示範園裏的稻田畫(2022年9月2日攝)。新華社記者 王建威 攝

生態化種植 科技化改造 産業化發展——來自黑龍江農業供給側改革的答卷

在第四屆黑龍江國際綠色有機食品産業博覽會上,參會者在北大荒集團的農産品展區了解情況(2016年9月22日攝)。新華社記者王建威攝

農業供給側改革的路怎麼走?我國産糧第一大省黑龍江交出了一幅生態化種植、科技化改造、産業化發展的立體式改革答卷,實現生態效益和經濟效益雙豐收。

在黑龍江省江川農場,飛機在稻田上空進行航化作業(2016年7月27日攝)。 新華社記者王建威攝

在黑龍江省五常市田稻翁有機水稻生産基地,種植戶在趕雛鴨(2016年7月5日攝)。新華社記者 王建威 攝

在五常市田稻翁有機水稻生産基地,水稻種植戶在收割水稻(2016年9月25日攝)。新華社記者 王建威 攝

守好“耕地中的大熊貓”

黑龍江北大荒農業股份有限公司七星分公司技術人員在做土壤有機質檢測(2022年4月11日攝)。新華社發

黑龍江北大荒農業股份有限公司七星分公司將秸稈粉碎翻埋還田(2021年10月20日攝)。新華社發

黑龍江省海倫市自新農機農民專業合作社理事長付正武在黑土保護試驗田裏(2020年6月9日攝)。新華社記者王建攝

黑龍江省慶安縣東禾農業高標準水稻示範基地(2019年7月24日攝)。新華社記者王建攝

新華社發業股份有限公司七星分公司技術人員在做土壤有機質檢測(2022年4月11日攝)。新華社發

這是黑龍江省望奎縣東郊鎮一處儲存畜禽糞污的幹糞池(2022年3月28日攝,無人機照片)。新華社發

黑龍江牡丹江:芍藥芬芳引游人

參觀者在黑龍江農業經濟職業學院校園內欣賞和拍攝芍藥(2019年6月19日攝)。新華社發(張春祥 攝)

近日,位於黑龍江省牡丹江市的黑龍江農業經濟職業學院校園內約7000株成年芍藥陸續開放,吸引市民游客前來欣賞。

參觀者在黑龍江農業經濟職業學院校園內欣賞芍藥(2019年6月19日攝)。新華社發(張春祥 攝)

這是黑龍江農業經濟職業學院校園內盛開的芍藥(2019年6月19日攝)。新華社發(張春祥 攝)

這是黑龍江農業經濟職業學院校園內盛開的芍藥(2019年6月19日攝)。新華社發(張春祥 攝)