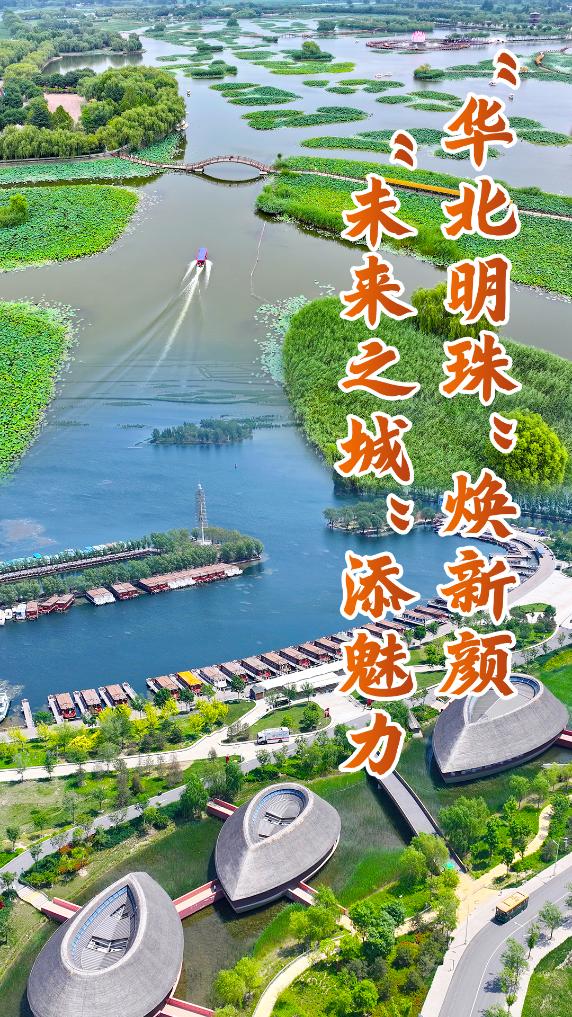

新華社石家莊8月15日電 題:“華北明珠”煥新顏 “未來之城”添魅力——白洋淀生態環境治理與保護見聞

新華社記者齊雷傑、蘇凱洋

白洋淀上承九河、下注渤海,由140余個淀泊和3700余條溝壕組成,是華北地區十分重要的濕地生態系統,被譽為“華北明珠”。

夏末秋初,白洋淀畔,碧波千頃水連天,微風拂過葦搖曳。在白洋淀燕南堤的木棧道上,游客們紛紛駐足流連,一邊嗅着風中陣陣荷香,一邊遙望天邊飛翔的群鳥。

然而,就在幾年前,燕南堤所在的燒車淀區域還是一派水體污濁、生物銳減、沼澤化嚴重的破敗景象。

“何止是燒車淀啊,我印象中,從20世紀80年代開始,整個白洋淀都處於缺水的狀態。有水的時候,生態環境也不好,魚和鳥都明顯少了。”在淀區深處長大的安新縣趙莊子村村民趙雁林説。

多年來,由於流域內工農業迅速發展,淀中村人口大幅增加,各種點源、面源污染不斷增多,白洋淀一度面臨“垃圾圍湖、污水橫流”的困境。由於缺少上下游協同防護,處於“九河下梢”的白洋淀成為上游污水匯聚地,“華北明珠”黯然無光。

變化發生在雄安新區設立後。

“從2019年開始,我們先後實施了四期清淤工程,累計清除污染底泥約2500萬立方米,處理污染塘水超過2200萬立方米。”中國雄安集團生態建設投資有限公司水利水環境事業部部長朱寶鋒説,如今,燕南堤成了網紅打卡點,這就是白洋淀生態清淤工程的重要成果之一。

遊船在白洋淀上航行。新華社記者 齊雷傑 攝

與此同時,“百淀連通”工程讓140余個淀泊連通起來,增強水體自凈能力;累計治理魚塘567個,累計退耕還淀18.68平方公里,擴增淀泊水面約21平方公里……

經過系統性治理,一度蒙塵的“華北明珠”終又重放光彩。

作為“生態試紙”,鳥類種群數量的大幅增加成為白洋淀生態持續向好的直觀表現。目前,白洋淀野生鳥類種群數量已達286種,較雄安新區設立前增加了80種,白洋淀再次成為“鳥類天堂”。

今年4月開放的白洋淀鳥類科普館,每天都會迎來大批觀眾。在講解員的講解聲中,大家通過鳥類倣真模型、互動觸摸屏等設備獲得沉浸式體驗,感受保護野生鳥類資源的重要意義。

“白洋淀劃定了9個鳥類棲息地,嚴控人類活動干擾鳥類正常生活。棲息地中安裝了智慧監測系統,可以實時記錄鳥類活動情況。”安新縣自然資源局鳥類監測站巡查員趙克儉説,淀邊還有大批的愛鳥護鳥志願者按時巡護,及時救助受傷鳥類。

年過六旬的朱閣花,是安新縣端村鎮大淀頭村土生土長的漁民。談到近些年白洋淀的變化,她打開了話匣子,“祖祖輩輩都生活在淀邊兒,我對這片水感情很深。這些年水清了、魚多了、鳥來了,我這心裏別提多高興了!”

如今的白洋淀,水草葳蕤、淀闊水清,映照着人與自然和諧共生的生態底色,也給“未來之城”雄安新區的城市魅力持續增色。