夜幕降臨,河北省滄州市中心城區大運河畔的南川老街,燈火閃耀,人流如織。

三年前,這裡還是城中村和菜地。自2021年起,滄州市政府在此打造南川老街,復建明代建築南川樓和朗吟樓,並在其周圍修建了46個明清風格的院落。如今,南川老街已成為滄州“夜經濟打卡地”和“城市會客廳”。

6月15日,夜幕下的南川老街(無人機拍攝)。(滄州廣播電視台供圖)

2014年6月22日,作為世界上開鑿最早、規模最大、里程最長的人工水道,擁有2500餘年歷史的中國大運河成功申報世界文化遺産。10年間,大運河沿線八省市在保護、傳承、利用大運河文化上下足功夫,結出了豐碩的果實,滄州便是其中之一。

滄州是大運河沿線流經里程最長的城市,境內運河約佔大運河總長的八分之一。依託大運河精心打造的南川老街,文創店、書坊、市集等業態豐富,八方游客紛紛前來“打卡”。在這裡,古老與時尚相碰撞,文化與旅游相融合,演繹着大運河畔的新蝶變。

除南川老街外,10年間,滄州還陸續建設了園博園、滄州大化工業遺存文化區、百獅園、運河公園等人文地標。其中,中國大運河非物質文化遺産展示館是大運河沿線具有代表性的非物質文化遺産集中展示地,展示了沿線八省市各類非遺項目1022項。在這裡,非遺變得可感、可品、可體驗。人們以非遺為媒,與古人“對話”,感受並傳承大運河文化。

“00後”張乘偉是展示館的一名講解員,作為一個在運河邊上長大的孩子,他渴望把大運河的歷史、故事、文化講給更多人聽。暑期臨近,展示館正在開發研學課程,讓更多孩子近距離了解非遺、愛上非遺、體驗非遺。

作為一座因運河而興的城市,滄州有雜技、武術等非物質文化遺産375項。已有2800多年歷史的滄州吳橋雜技的發展、興盛與大運河有着密切的關係。大運河貫通後,運河兩岸碼頭、城鎮快速興起,人口眾多,這為吳橋雜技藝人謀生提供了極佳場所。吳橋被國內外譽為“天下雜技第一鄉”和“世界雜技藝術的搖籃”。吳橋雜技於2006年被列為國家級非物質文化遺産。

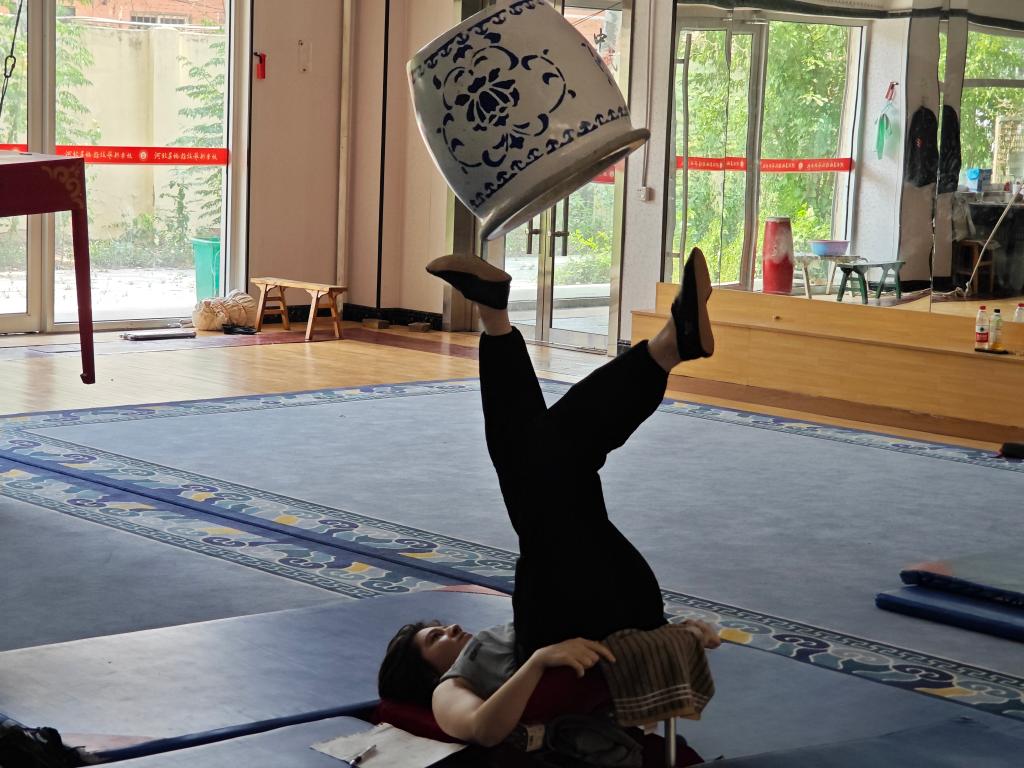

記者日前來到吳橋雜技大世界,即使在工作日,也有大量游客前來參觀,“三仙歸洞”、蹬大缸、飛叉、中幡等雜技藝術表演贏得觀眾的陣陣掌聲。

在河北省吳橋雜技藝術學校,記者見到了來自美國的學生傑克·溫斯托克。傑克就職於舊金山的一家娛樂公司,因渴望學到一門“獨特技藝”,慕名來到吳橋。經過兩個多月的訓練,她已掌握了一些“蹬大缸”的基礎技巧。學校辦公室主任劉春曉介紹,自2002年起學校已為27個國家培養雜技人才600多人。

6月14日,來自美國的學生傑克·溫斯托克在吳橋雜技藝術學校內練習“蹬大缸”。新華社記者 白林 攝

在運河沿線的滄州市東光縣油坊口村,一口乾涸了近30年的古井,在2019年復涌出甘甜清澈的井水。74歲的村民霍樹合每天都會來古井口取水洗菜做飯。“我小時候就記得井水又多又甜,以後慢慢就沒水了。經過大運河治理保護,古井又來水了,我特別高興。”他説。

6月12日,滄州市東光縣油坊口村74歲的村民霍樹合(左一)在古井處打水。(滄州廣播電視台供圖)

古井復涌,是對大運河生態修復的“回報”。2021年以來,滄州對大運河實現了常態化引水,通過4條引水線路共計引水7.385億立方米,目前市區運河段全線有水,滿足了生態景觀和旅游通航需求。

“大運河滄州段通水後,兩岸的樹木更綠了,公園也多了,景色更美了,還引來了大量的水鳥,生態環境得到了明顯改善。”滄州市民孫建説。

如今的大運河,已融入沿線百姓的生活。滄州308公里堤頂路全線貫通,並配套建設了城市慢行步道系統。堤頂路修通之後,沿着大運河騎行、郊游、休閒的人們隨處可見,兩岸百姓的幸福指數明顯提升。

得益於生態、文化、旅游等多業態完美融合,越來越多的人來到大運河畔,親近運河、感知運河,傳承着大運河文化。

俯瞰大運河滄州中心城區段(無人機拍攝)。(中共滄州市委宣傳部供圖)

如同一條綿延不斷的中華文明展示“長廊”,有着2500多年歷史的大運河如今“青春依舊”。成功申遺十年間,人們更加精心地守望它、呵護它、熱愛它。近年來,以中國大運河為主題的對外交流合作越來越多,大運河的故事正在走出國門、聯通世界。(記者白林、張粲)