防範職業病 “護佑”勞動者

——省、市疾控中心劃重點教大家認識職業病

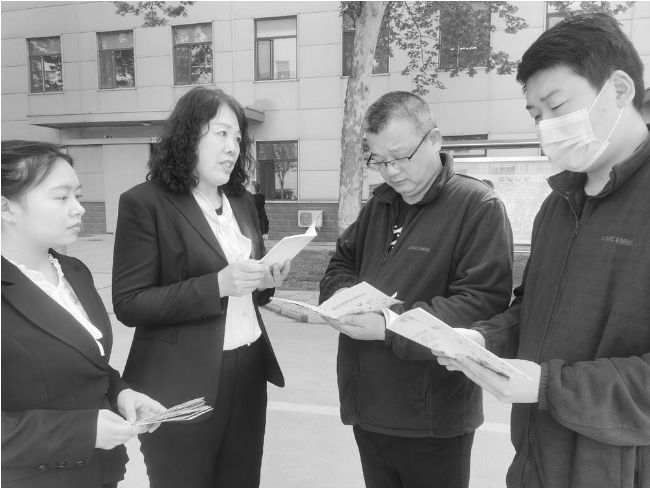

市疾控中心工作人員走進企業,進行《職業病防治法》宣傳。

在職業病宣傳展板前,企業職工正在認真學習相關知識。

醫務人員為企業一線職工進行免費體檢。

“五一”國際勞動節剛剛過去,度過了一週小長假的職場人又紛紛回到職場中。在我國,每年4月的最後一週至5月1日國際勞動節是全國的《職業病防治法》宣傳周,職業病防治和職業健康知識的普及,是提高勞動者職業健康素養水平,保護勞動者全面健康乃至維護全人群、全生命周期健康的重要保證,作為一名職場人,對於職業病,你究竟了解多少?日前,記者專門走訪了河北省、石家莊市疾控中心的部分專家,就職業病的種類、危害、防治等進行了採訪。

我國法定職業病有10大類132種

職業病是指企業、事業單位和個體經濟組織等用人單位的勞動者在職業活動中,因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒、有害物質等因素而引起的疾病。我們通常所認為的頸椎病、肩周炎、鼠標手、腰椎間盤突出等病並不屬於法定職業病。

“類似於頸椎病、肩周炎這些疾病,只能算是與工作相關的疾病,或者説是職業高發病,但並不屬於法定職業病。”市疾控中心職業病防治所所長許月霞説。

據了解,我國《職業病分類和目錄》列出了10大類132種職業病,具體包括:職業性塵肺病及其他呼吸系統疾病 (13種塵肺病、6種其他呼吸系統疾病);職業性皮膚病(9種);職業性眼病(3種);職業性耳鼻喉口腔疾病(4種);職業性化學中毒(60種);物理因素所致職業病(7種);職業性放射性疾病(11種);職業性傳染病(5種);(職業性腫瘤11種);其他職業病(3種)。

許月霞説,職業病必須具備四個條件:患病主體是企業、事業單位或個體經濟組織的勞動者;必須是在從事職業活動過程中産生的;必須是因接觸粉塵、放射性物質和其他有毒、有害物質等職業病危害因素引起的;必須是國家公布的職業病分類和目錄所列的職業病。

許月霞&&,按照我國《職業病防治法》有關規定,職業病的分類和目錄由國務院衞生行政部門會同國務院勞動保障部門制定、調整並公布,是動態變化的。隨着經濟社會的發展,一些新發生同職業有關的疾病,如骨骼類疾病、職業緊張導致的心理疾病等,也將會列入法定職業病。

職業病起因明確、可防可控

今年全國《職業病防治法》宣傳周的主題是“改善工作環境和條件,保護勞動者身心健康”。職業病通常發生在哪些工作環境中?對此,省市疾控專家進行了專業解釋。

“最容易發生職業病的就業者有煤礦工人、建築工人、紡織工人、煉鋼工人等。礦山、石場、紡織廠、化工廠、農藥廠、製革廠等通常是最容易誘發職業病的地方。”省疾病預防控制中心職業病防治所副所長楊立新説,在我省,職業病危害因素涉及6大類360余種,其中包括矽塵、煤塵、水泥粉塵、電焊煙塵、鑄造粉塵等在內的各類粉塵危害;苯、甲苯、二甲苯、鉛及其無機化合物等各類化學因素危害;噪聲、高溫、紫外輻射、工頻電場等各類物理因素危害,以及布魯氏菌等生物因素危害。

值得注意的是,近年來,“噪聲”已成為石家莊排名第一的職業病危害因素。2021年石家莊市職業健康檢查數據顯示,石家莊市接害人數排名前三的重點職業病危害因素分別為噪聲、其他化學因素和其他物理因素。

“噪聲性聽力損傷是一個潛在嚴重的公眾健康問題。”許月霞説,噪聲是影響範圍很廣的一種職業病危害因素,在很多生産勞動過程中都有可能接觸噪聲。據市疾控中心抽樣調查顯示,全市接觸噪聲職業危害因素的勞動者佔接害總人數的70%左右,遠遠超過粉塵接害人數佔比,廣泛分佈在採礦業、製造業、電力、熱力生産和供應業的40多個小類行業中。

職業病來源包括生産過程、生産環境和勞動條件三個方面,起因明確、可防可控,控制了職業病危害因素,就能預防職業危害的發生。值得欣喜的是,近五年石家莊專項檢查趨勢分析結果顯示:2017年至2021年噪聲、粉塵及苯作業勞動者異常結果檢出率基本呈持平或下降趨勢,我市的職業病危害風險在可控範圍內。

齊抓共管才能形成健康勞動氛圍

許月霞説,遠離職業病需要從日常防範做起。勞動者要學習和掌握與職業健康相關的各項制度、標準,了解工作場所存在的危害因素,掌握職業病危害防護知識、崗位操作規程、個人防護用品的正確佩戴和使用方法。“特別是接觸職業病危害因素的勞動者要注意各類危害的防護,嚴格按照操作規程進行作業,自覺、正確地佩戴個人職業病防護用品。定期參加職業健康檢查;罹患職業病的勞動者,建議及時診斷、治療,保護自己的合法權益。”

“勞動者如果懷疑自己得了職業病,可以到用人單位所在地、本人戶籍所在地或者本人常住地的職業病診斷機構進行職業病診斷。”許月霞説,根據《工傷保險條例》,職業病屬於工傷。勞動者被診斷為職業病後,可以向當地的社會保險行政部門提出工傷認定申請,已經取得職業病診斷證明書或者職業病診斷鑒定書的,社會保險行政部門不再進行調查核實。

作為職業病防治責任主體的用人單位要從職業危害來源着手改善工作環境和條件,其中包括生産過程環境的改善,尤其是可能導致職業病發生的關鍵作業場所,控制危害因素濃度或強度;關注生産環境的改善,包括可能對勞動者健康産生不良影響的生産作業場所或臨近區域;優化勞動條件,從人機工效學角度對作業工具、設備等進行合理的分析和改進,為作業場所提供適宜的溫度、濕度和照明度。

只有進一步推動落實用人單位、政府有關部門和勞動者的責任,營造全社會關心關注職業健康的文化氛圍,有效防範職業病的發生,才能真正保護好勞動者身心健康。